蔡锷督滇时期的云南财政建设措施

2012-01-24肖雄

肖雄

(云南师范大学历史与行政学院,云南 昆明,650500)

辛亥革命后,云南新政权需要巩固,百废待兴,革命之后的建设更为重要。诚如蔡锷所言:“原为改良腐败之政府计,故破坏;为建设而破坏,非为破坏而破坏也。破坏而不能建设,不第不为功之首,直为罪之魁矣。”[1]一直以来,学术界对于辛亥革命的研究,多着重于革命斗争本身,而对革命胜利后的建设一直关注不够。蔡锷从1911年11月1日就任云南省都督至1913年10月7日办理移交手续,其任云南都督近两年。本文主要以蔡锷督滇时期云南军都督府面临财政困难而相应采取的一些建设性措施来展开论述,从中窥探革命胜利之初的云南财政建设状况。

一、蔡锷督滇之初的财政困难情形

云南光复后,云南新政府的财政状况确实不容乐观,时有陷入财政困难之虞。据《云南光复史稿》记载:“滇系山国,夙称贫瘠。当前清时,本省岁入不过三百余万两,而岁出约需六百余万。故每年除由部库拨款及各省协济一百六十余万两,尚不敷一百余万。自辛亥反正,秩序如常,公私帑藏幸未损失。然各省独立,协款骤停,中央亦无力拨济,财政艰窘较胜于前,而内戢匪乱,外固国防,加以援蜀援黔援藏先后出师,供亿浩繁,所费百数十万。”[2](1424)由此可知,蔡锷督滇之初的云南财政确实面临巨大困难。根据上述引文所言,探讨其原因,大致有三。

(一) 云南财政一直入不敷出

云南地处西南边疆,山多耕地少,财政收入有限,年收入仅为三百余万两,而清季云南本省政府年需经费为六百余万两,财政收入一直不敷支出,因此除中央拨款补贴外,并由各富裕省份如四川、湖北、湖南等省协济,共一百六十余万两。对于此种情形,后人也有类似记载:“云南在满清时代,财政上是一个受协省份。每年由四川、湖北两省协助纹银数十万两。满清末年锡良督滇,因练新军,协饷又有增加。”[3](200)

虽然如此,也不能满足清末云南财政开支,常年“不敷一百余万”,需要向云南各方借款以维持政府各方面的支出。由此而知,清末云南地方政府财政一直处于赤字状态。

(二) 中央拨款及它省协款停拨

如前所述,云南素称贫穷,财政入不敷出,每年“由部库拨款及各省协济一百六十余万两”。其中由四川、湖北、湖南等省酌量协济之款,数目多少不一,最初四川每年补助三十多万两,锡良从湖北土药统税中拨给云南五十万两,其名曰协饷。除此之外,清朝中央政府也适当拨解一定的款项给云南,但为数不多。

然而,辛亥革命爆发,武昌为首义之地,原有协饷自然停拨;四川保路运动如火如荼,其已自顾无暇,哪还可“协济”云南?云南重九起义胜利,新政权建立,清朝中央政府已无拨款之义务与可能;其它各省纷纷独立,财政纷乱如麻,原有的协济体制崩溃。因此,云南“协款骤停”,自在情理之中了。

(三) 所需各项费用浩繁

云南军都督府成立之初,各项开支日见增加,加之援蜀援黔援藏,军费开支数目十分庞大。据 1912年12月蔡锷致袁世凯电文,所言开支有三:一是省内之“行政、司法、军事、教育必需之费,实已减无可减”。二是援蜀援黔援藏,仅援藏一项军费开支,“已用三十余万”。再就援蜀一项,“滇军援蜀共六千余人,弥历四、五月,出师之始,筹备费八十余万,军中饷糈又四十余万,蜀省助饷尚未及半”,如此而言,援蜀方面云南军都督府至少需费六十万元。[4](167)再如1912年5月18日蔡锷致中央电,其中所言援黔援蜀之事,所用军费已至百余万。[5](186)由此加上援藏三十余万,共需经费至少一百三十万。三为稳定边疆,先在云南边疆各地“振兴教育,提倡实业,收揽法权,试办警察”,所需各费,“胥由公家筹设”,“非筹有的款,无从设施”。[6](81−82)总而言之,云南新政权建立之初,所需各费确实庞大。

如此而言,一方面,云南军都督府成立之初,财政收入大幅减少;另一方面,各项开支较清末云南地方政府又大为增加。据记载,“民国二年云南预算案,经常、临时两项岁出,至不敷二百余万元”,[6](82)较前清云南财政,不敷之数多出一百余万元,财政赤字翻了一番,其财政困难情形已很严峻。

二、蔡锷督滇时期的云南财政建设措施

立国之本,首重理财。云南新政权面对如此严重的财政困难,必须做出积极应对,以图缓解云南军都督府建立之初的财政紧张状况。正如蔡锷所言:“吾国财政,疲惫已极,长此因循,前途何恃!窃谓吾国非贫之为患,而整理非策之为患,非瘠之为患,而开发无术之为患。”[7](626)蔡氏主持下的云南军都督府,即从节流与开源两个方面解决财政问题,相应采取一些有效的财政建设措施。

(一) 节流措施

财政建设,首在节流。不知节流,财政不管如何富足,迟早也会陷于经济被动境地。云南军都督府建立之初,多方采取节流措施,以减少财政开支。

1. 汰除政府浮冗机构,减少机构开支

针对前清政府机构浮冗情形,新政权建立后,对旧机构进行大幅改造,特别是对一些浮冗机构大力整治。据周钟岳所言:“凡机关之复设,人员之闲散者,悉归裁并。如前清财政综于藩司,而钱粮别设粮道,反正后悉并于财政司。前清时农工商矿综于劝业道,而盐务则设盐道,反正后悉并于实业司之类是也。”[2](1424)钱粮道并于财政司,劝业道与盐道一起并入实业司。浮冗机构的裁并,精兵简政,因机构减少而相应减少了财政开支。

2. 实行减薪,减少薪俸支出

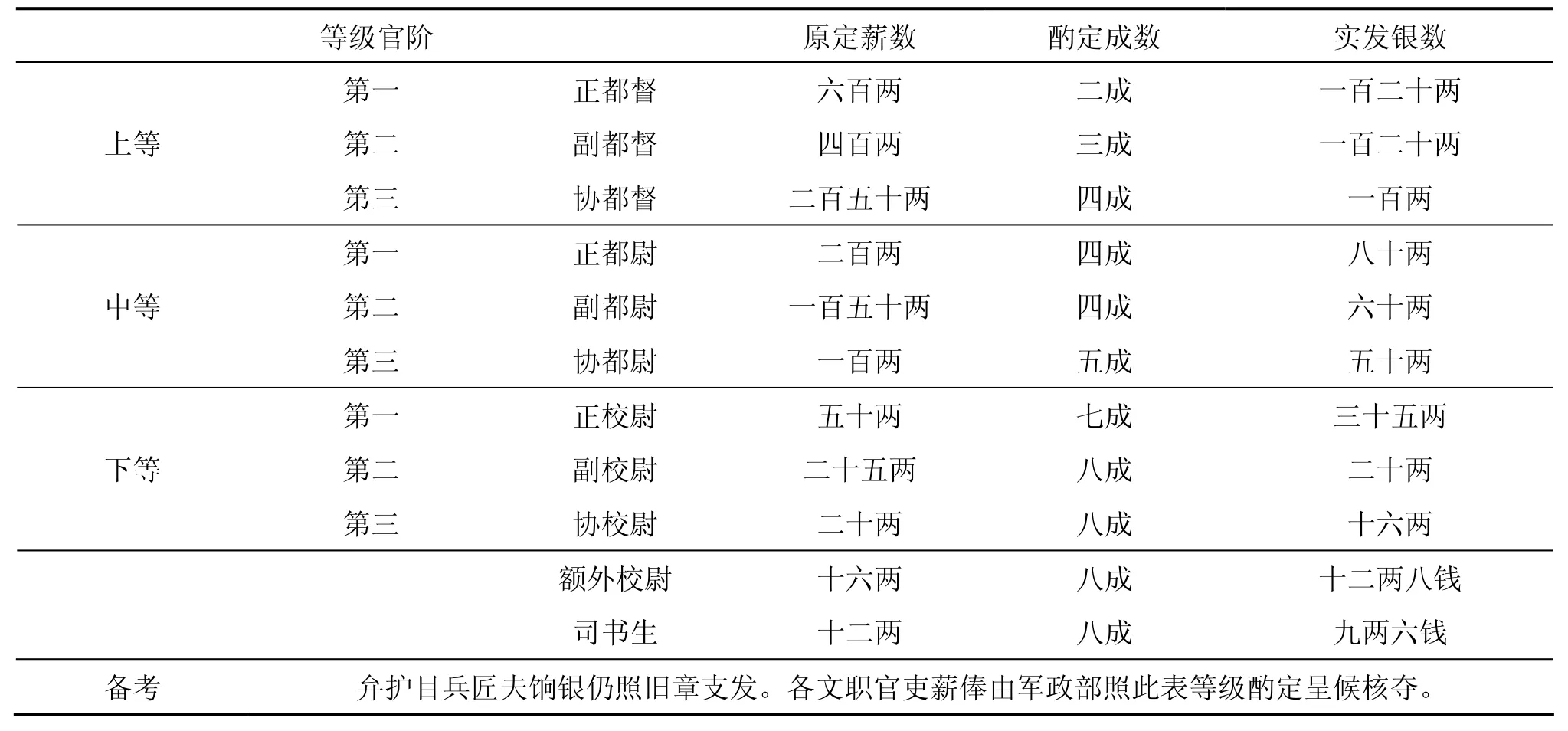

云南军都督府成立,设立一院(参议院)三部(参谋部、军务部、军政部),各部又设立各种下属机构,云南各地又设立道县两级政府。虽有汰除浮冗机构之举,云南军都督府机构仍然较为庞大,各级政府机构公务人员众多,每月薪金支出数目之大,确为军都督府的主要财政支出项目。因此,针对财政入不敷出的困难情形,军都督府于1912年1月发布文告,施行减薪。其军职人员的减薪办法如表1所列。

表1虽为军职人员减薪表,但备考中所言文职人员也照此表“酌定”,实质上即为军都督府各级机构各类公务人员的减薪表。由此表可知,各类工作人员的薪金按等级“减成发给,最多者不过百二十元(两)”。

表1 军都督府军职人员减薪办法①

然而虽然各级公务人员的薪金确实大为减少,但云南新政权的财政压力仍然较大。因此,1912年6月,军都督府再次施行减薪。如蔡锷所言:“因国事多艰,再加裁减,凡政军学警各界,除分认爱国公债外,其原薪六十元以上者,均减为六十元,以下递减,惟目兵暂仍其旧。”[8](198)时任云南军都督府财政司司长袁家普回忆:“自都督以下每月过六十元者,均只准支六十元;六十元以下者,均酌量裁减。”[9](1458)

如此举措,云南财政支出得以减少,财政压力进一步减小,财政状况确也得到改善。据周钟岳记载:“反正之初,薪俸颇厚,而库储支绌,乃通令全省军政各机关,裁减薪俸。滇省财政,得以维持不敝,实赖此举。”[10](226)裁减薪俸,使“滇省财政”得以“维持”,虽然其作用不宜过分夸大,但从薪俸支出为云南军都督府财政支出之“大宗”而言,裁减薪俸确为云南军都督府财政节流的重要举措。

3. 遣散军队,减少军饷开支

云南军都督府建立,军费应为除行政支出外的最大开支。如前所述,仅就援黔援蜀援藏而言,云南军都督府承担的军费开支不少于一百三十万元(两)。虽不见有关云南省内各驻防军队的军费开支的记载,但就从援黔援蜀援藏的军费开支来推断,云南军都督府的军费开支应是十分庞大的。

由于辛亥革命已胜利,除因维护地方治安,保卫边疆安全而必须保留部分军队之外,云南军都督府着手遣散一部分军队,以期减少军饷支出:“滇省岁出以军饷为一大宗,反正之初迤西迤南皆自添招募,又因援黔援蜀,添练一师,兵额骤增,饷糈益浩。西南敉定,乃裁去兵数十营,及援蜀军归,又复分别退伍,军饷因而锐减。”[2](1425)如此,军饷开支减少,也就相应减少了军都督府的财政支出。

4. 建立近代审计制度,力图革除冗费浮支之弊

在节流方面,军都督府还注意建立近代审计制度,以期减少冗费浮支。据周钟岳的记载,“当中央令设审计分处之前,云南已先设会计检查厅,凡预算决算皆由财政司编制”,各类机构的“用款之当否则必经会计检查厅之检查”,对“各机关之支销严加审核,而冗费浮支之弊悉以廓除”。[2](1425−1426)当然近代审计制度并非短时期内就可健全,但云南军都督府在这方面所做的努力却难能可贵,其开启了建立近代审计制度之先河。

(二) 开源措施

能知节流,固然重要;但不知开源,财政困难状况照样难以好转。云南军都督府既采取措施节流,又想出多种办法开源,以增加财政收入。

1. 筹办公债,吸收民间资金

有鉴于乘“民国肇端,财政枯竭”之机,列强以借款相要挟,“迫我危亡”之事实,云南军都督府极力反对新政权向外国借款,认为向外借款实为“饮鸠止渴”之举,此为亡国之源。蔡锷认为中华民国如能得到巩固,在财政方面“非合全国竭力输将,实无以资挽救”。因此,云南军都督府决定通过发行爱国公债来筹集经费,向国民借钱,解决经费短缺问题。1912年6月7日蔡锷致电袁世凯,报告云南爱国公债发行情况,电文中声称:云南省“拟筹办爱国公债,通电各属,征集意见,全体赞成,兹已拟定章程,克期开办”。[11](508)其爱国公债章程,内容大致如下:“公债总额为五百万元,发行额面分为一元、五元、十元、五十元、一百元五种,以本省钱粮、地丁银为担保。自民国元年起,十年以内分年偿还,不给利息。其发行及偿还本金,统由富滇银行本支店及其指定之代理店经理。购公债票办法,凡工务员均照所约认购外,余悉照财产认购,纯以劝募为主,不得已时乃用强迫其途,得由省议会监督稽查。”[12](204)

1912年6月9日,就爱国公债之事,昆明各界在承华圃召开国民大会,蔡锷为大会主席,其演说词中,号召云南各界民众购买军都督府公债,认为此举于公于私都极为有益。对于国家,因“外人夙昔所持主义,欲以财力亡我国家”,举办爱国公债,从短期而言,则为自立自主之计,可抵制外债,使云南财政不致依赖外人,受其要挟,丧失国权;从长远着想,经济自立,绝外人亡中国之想,将来则可为“兴办实业之用”。如此而言,表面上“牺牲个人一部分之私利”,实质上为“收国家之大利”。对于个人而言,如国亡,个人又何可独存?更何况“所投公债,五六年后,可以原璧归赵,实不过牺牲暂时一部分利益已耳”,但国家则得以自强自立;国家独立则国民个人才能获得独立之地位,不致如安南、朝鲜,国人为“异族之牛马奴隶”。[13](513)

据记载,云南军都督府举办爱国公债,民众量力购买,先后共筹集资金“十余万”,“虽未能骤集巨款”,但军都督府“财力得以稍纾”,云南财政紧张状况依此有所缓解。[14](154)

2. 剔厘前清陋规,云南各地收入尽归军都督府

清朝末年,陋规繁多,“民间有无名之供亿,而官吏得例外之羡余”。此弊既加重民间经济负担,又为地方官吏假公肥私之举,“清时各州县陋规”所得,“尽入私囊”。

云南辛亥革命胜利后,云南军都督府建立,着力革除陋规旧弊,规定“州县俸给公费”视地方事务繁简而酌加确定,使云南地方各级政府“不至有亏累之虞”,又“无俟挹他项为弥补”。如此,则“地方收入之款则悉令缴解,向日陋规涓滴归公矣”。[2](1425)

总之,此一举措,既革除旧日陋规,又增加了军都督府的财政收入。

3. 整顿厘税,增加厘税收入

厘金制度始设于清政府镇压太平天国之时,本为清政府因缺乏军饷而特许地方官僚设关收取厘金,以作为编练军队之用。然而此一制度一旦施行,就难以废除;太平天国虽已镇压,但厘金制度照样延续至民国二十年。

云南军都督府也承袭这一制度,设关收取厘金,以作为财政收入。据记载,云南“反正后乃由殷实绅商承办,视每年认解之数先缴一半为保证金,俟年终解足额,仍将保证金退还”,如此而来,厘金收入较清末有所增加。[2](1425)

4. 开设富滇银行,建立地方银行系统

云南省于清末设有大清银行,该银行只设于昆明,“经理亦多未善”。云南辛亥革命胜利后,大清银行停办,为维持地方财政,云南军都督府于1911年11月即倡议设立公钱局。1912年又决定在公钱局的基础上设立云南富滇银行,同年2月9日,富滇银行正式成立并对外营业,其总行设在昆明市威远街西口,“并设分行于下关、昭通、个旧各处”。这是云南第一家省立地方银行。富滇银行资本原订为100万元,由财政司拨交。开业之初,云南军都督府从滇蜀铁路局拨款 10万元作为基金,后来又陆续拨发40万元。虽不足100万元资本,但富滇银行已能营业。

富滇银行由云南军都督府主办,金融地位突出,除经营一般商业银行的业务外,还具有发行纸币的特殊职能——发行滇币,并代表云南军都督府执行地方金融政策、统制外汇,具有地方央行的实质。

富滇银行开设,初步建立起云南地方银行系统,发行滇币,吸纳民间闲散资金,成为新政权的财政后盾。正如蔡锷所言,富滇银行“基金既已充足,纸币亦便流通,民间之信用既坚,故财政亦不至竭蹶矣。”“基金”“充足”可能夸大,但对稳定云南财政应具有其作用。[2](1425)

5. 发展实业,广开财源

云南军都督府建立,面对财政上的困难局面,在开源方面的另一个重要举措是发展实业,其中恢复矿业最为突出。

就云南铜矿而言,东川铜矿开采已久,清朝时期即为政府铸造铜币提供原料,谓为“京铜”。武昌首义以后,各省纷纷独立,全国一片乱象,清政府最终倒台,从而导致“京铜停运”。据此,蔡锷迅速致电南京临时政府:“滇中产铜极旺,质料不亚日本。除商厂不计外,专就东川一处而论,每年产额约计一百六、七十万斤。现在东川改设公司,认真经理,将来每年可增三、四百万斤。惟近因京铜停运,存储甚多。”蔡氏积极为滞销的滇铜寻找出口。经协商,四川、湖北、江西等省即向云南购买铜料,用做铸造铜币之用。滇铜能运销省外,财政收入略为增加。[15](187)

就锡业而言,个旧锡矿自宋代就已开采,至近代修筑滇越铁路,法人就有侵占个旧锡矿之用意。云南辛亥革命胜利后,蔡锷有改良个旧锡矿开采的想法。1912年9月8日,蔡锷“南巡”到达个旧,在个旧绅商学各界欢迎会上,蔡氏谈到:“鄙意此间锡矿,倘能竭力提倡,开采得法,每年所入当不止四五千万元。改良之法,若从根本著手,非从事教育不可。若建设一矿业学校,研究开采冶金等术,一便实地练习,二免借才异域,数年之后,当改旧观。为急则治标之计,亦宜渐变土法,广聘矿师,开采冶炼,均用机器。一资本家之力量不足,则合众资本家以谋之。如此则获利必厚,厂主无倒闭破产之虞,砂丁鲜沈沦地狱之苦。然后再筹畅销之路。从事路政,以铁道为主,以马路为辅。”[16](276)蔡氏此段答词,就个旧锡矿开采谈了其初步设想,认为改良锡矿开采,应从开办矿业学校、使用机器开采、举办现代交通运输三方面着手。根据其时实际情形,虽然蔡氏设想一时难以实现,但其对个旧锡矿开采的重视程度,已不言而喻。

此外,在兴办实业方面,军都督府除努力恢复矿业,在盐业、农林牧业等方面,都认真筹划,以寻找更多的开源途径。

三、结论

由于军都督府相应采取的一些财政建设措施,使“虽以夙称贫瘠之滇省,而财政基础得以巩固矣”。[2](1425)经费逐渐能够达到自用,“节流所入,不下百万,开源所入,约计当有二百万之谱。滇省昔年每岁不敷三百余万,经此次改革整理,收支可望相合。”[17](310)

同时,云南还支持了当时的中央政府和贵州省。“民国建设,经纬万端,而财政困难达于极点”。[18]财政部至电各省政府,要求接济。如此,云南军都督府以蔡锷名义去电:“中央政府为全国行政之中枢,经纬万端,需款甚巨。顷接财政部熊总长电‘库空如洗,束手无策’云云。各省宁肯坐视,致陷政府于破产之地位?设因政府竭蹶,遂蹈危机,各省岂能独存!滇虽瘠区,夙资协济,然警电传来,百端筹维,目前政费勉力暂认。兹先筹解中央二十万元,以应急前。日内即由银行商号分别汇交,以免长途稽滞。”[11](509)据云南军都督府1912年6月5日政务会议记录:“议决:由川购滇铜项下已交中国银行铜价十二万,悉数拨归中央,再由湖北铜价项内拨八万两,共二十万,先通知省议会,即行电达中央,再备咨文。”[19](49)云南确实协济中央政府二十万,“不惟中央未曾协济云南,云南反协济中央数十万”。唐继尧主黔后,贵州政局渐为稳定,但财政困难却已显现。唐氏致电蔡锷,请求滇省给予财政支持。为此,蔡锷致电唐继尧:“黔省财政困难,固在意中,昨已勉筹五万汇寄。”[20](143)财政支持贵州新政权五万元,对于巩固其政权、稳定其政局是有益的。

注释:

① 参见《军都督府酌定减薪办法并发薪等级成数表通饬一体遵照文》,见《云南政治公报》1912年第1期第2页。

[1]蔡都督南巡日纪(五续)[N]. 申报, 1912−11−12(6).

[2]周钟岳. 云南光复史稿·建设篇[C]//曾业英. 蔡松坡集. 上海:上海人民出版社, 1984.

[3]刘幼堂. 云南财政和金融的相互影响[C]//云南文史资料选辑:第29辑. 昆明: 云南人民出版社, 1997.

[4]蔡锷. 为川事通电各省[C]//云南辛亥革命资料. 昆明: 云南人民出版社, 1981.

[5]蔡锷. 为财政事致中央电[C]//云南辛亥革命资料. 昆明: 云南人民出版社, 1981.

[6]蔡锷. 为云南财政支绌请拨款协济及借款兴办实业呈大总统文[C]//蔡端. 蔡锷集. 北京: 文史资料出版社, 1982.

[7]蔡锷. 致袁世凯及各省都督电(1912年12月12日)[C]//曾业英.蔡松坡集. 上海: 上海人民出版社, 1984.

[8]蔡锷. 为公债事通电(1912年6月7日)[C]//云南辛亥革命资料.昆明: 云南人民出版社, 1981.

[9]袁家普. 蔡公遗事[C]//曾业英. 蔡松坡集. 上海: 上海人民出版社, 1984.

[10]周钟岳. 惺庵日记[C]//云南辛亥革命资料. 昆明: 云南人民出版社, 1981.

[11]蔡锷. 致袁世凯及各省都督电(1912年6月7日)[C]//曾业英.蔡松坡集[C]. 上海: 上海人民出版社, 1984.

[12]蔡锷. 为公债事电中央[C]//云南辛亥革命资料. 昆明: 云南人民出版社, 1981.

[13]蔡锷. 爱国公债演说词[C]//曾业英. 蔡松坡集. 上海: 上海人民出版社, 1984.

[14]周钟岳. 云南光复纪要·建设篇(一)[C]//云南文史资料选辑:第3辑. 昆明: 云南人民出版社, 1991.

[15]蔡锷. 为铸铜币事电北京[C]//云南辛亥革命资料. 昆明: 云南人民出版社, 1981.

[16]蔡锷. 个旧绅商学各界欢迎会答词[C]//曾业英. 蔡松坡集. 上海: 上海人民出版社, 1984.

[17]蔡锷. 致梁启超函[C]//曾业英. 蔡松坡集. 上海: 上海人民出版社, 1984.

[18]临时大总统令[J]. 政府公报, 1912, (63): 1.

[19]政务会议记录[C]//云南辛亥革命资料. 昆明: 云南人民出版社, 1981.

[20]蔡锷. 致唐继尧电[C]//云南辛亥革命资料. 昆明: 云南人民出版社, 1981.