交际功能性模式下口译特点的多角度研究

2012-01-10吴菲菲

吴菲菲

(福建交通职业技术学院 外语系,福建 福州 350007)

引言

口译是以传递信息、交流思想为目的的语言交际活动,在经济、文化、科技空前发达的今天,口译的不可或缺性与日俱增,口译的要求也不断提高,口译理论研究也需要不断丰富。而任何口译理论的研究都不能无视口译的特点而凭空发展,口译的特点是我们在研究口译、评估口译的水平与质量及分析口译策略时不能忽视的,是进行一切口译研究的依据。

口译是翻译的一种形式,与笔译的基本区别是:笔译是书面翻译,以书面形式呈现给读者;而口译则是以口语的方式翻译,以声音的形式将意思传达给听者,达到交流、沟通的目的。因此,我们将口译看做一种复杂的双语互译的交流互动活动更为贴切,其复杂、高强度的工作过程使极少数人能够胜任口译工作。本文就口译的特点进行多角度分析。

一、口译的工作环境

复杂的工作环境是口译活动最基本的特征,口译活动不像笔译是在轻松、私密的空间下进行的,累了可以休息再继续;口译的工作环境通常具有开放、苛刻、复杂等特点,加之节奏快、时间紧,这些都使口译员无法得到“缓冲”,即使身心疲劳也要把翻译进行到底。

(一)即时性

口译的“即时性”是指译员在交际一方说完一段话后,必须在2~4秒钟内做出反应,将原语现场翻译给交际的另一方,要求译员在翻译时做出快速反应,并高度集中注意力,使自己的精力(包括精神状态、心理素质、生理机能等)和能力(包括双语语言能力、知识结构和驾驭现场的能力等)在最短的时间内得到最充分、最有效的发挥。基本上要求口译员要在这个反应时差内做到“出口成章”。

在口译中,译员首先靠语音符号的听觉刺激来完成原语意义的理解,整个过程必须 “耳—眼—手—脑—口”并用,眼睛不仅要看着笔记本做笔记,还要随时观察发言人的表情、身体态势以及现场的各种微妙变化等。因此,口译员所处的语言环境是生动、多变、复杂的[1]15。

即时性的特点决定了口译员必须具备出众的记忆力、应变能力和心理素质。口译工作过程不可能使用词典或其他工具书,对已译过的内容不能作过多的更改或补充,除非口译译文与原语信息出入较大,译员可以提请听众注意,予以修正或补充。这一特点是给译员造成巨大心理压力的关键因素,也是影响译文整体质量的“绊脚石”。

(二)现场性

口译的工作环境与笔译完全不同,笔译一般是在自由、轻松的环境下进行的,而口译员是为服务对象提供现场翻译,也就是交流双方和口译员都在场,而且是面对面。这种现场性决定了口译员工作的复杂性和高强度性,必须“眼观六路,耳听八方”[1]15,眼睛不仅要看笔记,还要关注发言人的表情和现场的各种情况等,这是与笔译工作环境的主要区别之一。译员必须考虑在场的所有因素及其效应,遵守现场交流的基本原则—合作原则(Cooperative Principle)[2]253,在数量、质量、关联性和方式等方面准确把握现场出席者或发言者的话语意义及隐含意义。

现场性是口译活动的重要特征之一,必须当场实现从原语到译语的转换,使对话各方能够当场交流并得到反馈,反应时差不能太大(如上所述,一般不多于4秒),这就决定了对口译的语言表达和审美标准的要求不能与笔译的标准等量齐观。

二、口译的语言使用

语言是文化的载体,是用来传递信息、交流思想的,口语和书面语都具有这种功能和目的。然而,口语和书面语的表达形式不同,口语依靠“无形的”语音符号传递信息,而书面语依靠“有形的”文字符号传达意义。口译就是凭借口语进行工作的。

(一)口语性

口译与笔译的本质区别在于其口语性的特点。在口译中,译员首先在听觉上接触到语音符号,而笔译则是在视觉上识别书面的语言符号来完成对原语的理解和译语的转换。

首先,由于口语依靠“无形”的语音符号来传达意思,话语接收者只能把意义留在大脑中。由于记忆的有限,这种语音符号不能被长久保留,交流在时空上具有局限性,为了保证谈话的流畅性和条理性,译员说话不能断断续续,支支吾吾,译文更不可以反复修改,否则听者不仅从听觉上感到接收到的信息缺乏连贯性和清晰性,更会对译员产生不信任感[3];而笔译可以通过纸张等载体记录并传达文字信息,在使用上没有时间和空间的限制,译文可以反复研究并修改。

其次,口语不同于笔语的功能在于能为交际各方提供及时、直接的互动性交流。在口语交际活动中,交流的各方不仅需要及时提出、发布自己的观点或信息,还可以即时收到对方的反馈,收到反馈后,更需要对反馈的信息作出迅速、及时的反应,以便及时调整,达到高效的交流效果。笔语不具备这种即时的互动性交流,通过笔语进行的交际往往会打破时空的限制,书面上承载的信息会随着时间的推移而使得其语境意义减弱,交流双方(即作者和读者)也得不到及时的沟通和反馈。

(二)语言审美标准局限性

虽然口译也是一种翻译活动,与笔译一样需要翻译理论的支撑,但是口译的工作环境具有即时性和现场性的特点,口笔译要求的语言技能是不同的,我们不能要求口译员翻译的语言像笔译那样优美、润饰。口译语言不需要“浓妆粉饰”,因为口译目的在于方便及时交流。

由于口译任务是在极其有限和短暂的时间内完成的,首先,译员的记忆能力和笔记速度很多时候跟不上讲话者的语速,所听和所记的内容就不可能涵盖完整的原语内容,甚至有可能发生“误听”或“笔误”,这就造成译员获得的原语信息存在缺陷,自然也无法使译文像笔译译文一样完美地再现。

其次,现场口译不可能给译员留有足够的思考时间和空间,也就使译员对原语信息以及译语的选择没有办法推敲得太仔细、太全面,有时难免存在辞不达意甚至误译的情况,这样就影响了表达的效果,最终直接导致交流双方的沟通质量下降[4]。

再次,口译员在表达时比笔译员有较大的自由度和酌情权,解释是口译表达的基本策略。口译不是为了追求译文在遣词造句上的最佳效果,而是力求用朴实易懂的语言让使用不同语言的交际双方顺利地进行交流沟通,译员将讲话者的观点用听众可接受的语言作出准确、清晰、有条理的解释,因为口译最重要的是要将原语信息包含的关键意思解释、传达给听众,达到有效交流的目的。例如,温家宝总理在记者招待会上常引用古诗词回答中外记者提问,现场译员都能用通俗的语言从容流畅地将其翻译出来,不仅体现了他们扎实的语言功底,还反映了他们对口译语言标准的把握度。有一次谈到人民群众关心政府工作时,温总理感言:“我常常一边看网,脑子里就想一段话:民之所忧,我之所思;民之所思,我之所行”。译员:Sometimes when I was surfing the Internet, I was also pondering over the following lines:“what people concern about is what preoccupies my mind,and what preoccupies people’s mind is what I need to address.”上述这一四字格文字简练,结构对称,节奏和谐,口译时要形意兼顾绝非易事,不过口译员把握整体内涵后以通俗的语言再现了原语信息,虽节奏不如原文,但句式结构也较对称。

三、口译的技能协调性

协调性是指身体各器官完成某一动作或一系列动作在节奏、方向上的稳定配合,影响协调性的因素有动作(技能)纯熟度、心理因素、速度和耐力等。

由于口译活动要求口译员要在多任务处理模式的状态下工作,多任务包括:听辨、理解、记忆、笔记、译语组织与表达[5],这些任务需要身体各项器官一起合理配合才能有效地完成,这就对协调性有特别高的要求。口译的协调性是指在完成从原语到译语的转换过程中,就身体器官而言,耳、脑、眼、手、口必须几乎同时稳定配合工作;就技能而言,听辨、记忆、笔记、表达、知识等能力必须达到一定的纯熟度,在生理心理状态稳定的条件下,这些技能得到自如的调用,最终达到被认可的、理想的口译效果。

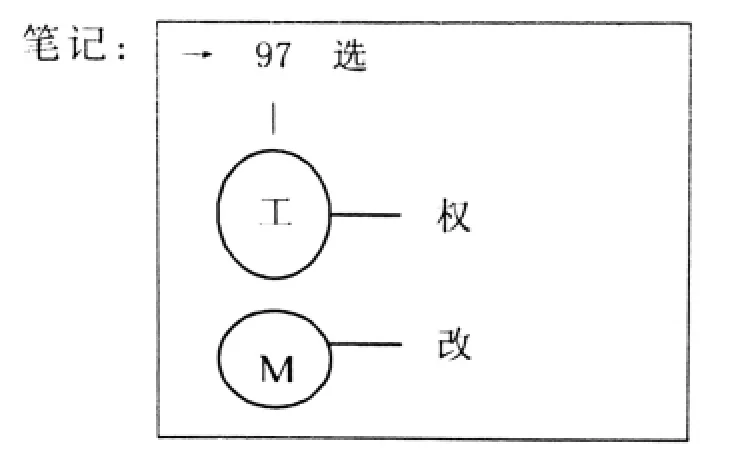

一位优秀的口译员总是能很好地处理记忆和笔记的精力分配,以听为主,以记为辅,使大脑处于能动的接收、加工状态,这样才能最大限度地保证技能协调性。以口译专家林超伦的笔记为例:

原文:Following the 1997 election, in which the Labor Party came to power,the macroeconomic policy framework has been reformed.

一个由20个单词组成的句子在口译员的笔记中却仅由那么几个简单的字和符号构成完整的意义,足以见口译员记忆之高效、笔记之简捷、思维之灵活、表达之自如,从而体现了口译员在反复实践中形成的完美协调的口译技能。

协调性是口译活动区别于笔译活动的最根本的特征,笔译员不需要具备这种复杂的高强度的技能,因为笔译的工作环境简单得多,不需要面对听众,交流意图也不那么直接和重要。

四、交流媒介功能的强化

口译是为互不通晓双方语言的交流者提供跨语言交际服务,保证他们的交流速度、质量和效果,使双向或多边谈话顺利进行。在口译活动中,口译员就是信息传播的媒介,如果没有口译员这一媒介,任何重要的、精彩的信息都无法听到并传播,任何重要的国际性会议和谈判都形同虚设,使用不同语言的对话双方不能直接面对面及时交流,只能面面相觑,无法达到预期的目的。因此,译员作为现场媒介的角色就显得尤为重要。

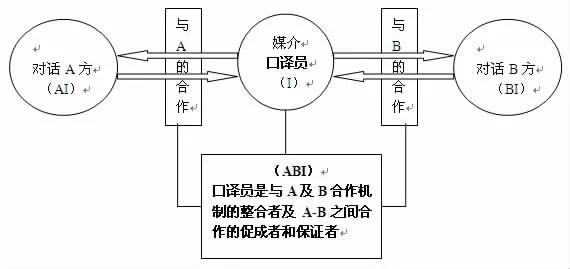

图1 交流操控权的转移(资料来源:刘宓庆[6]59)

如图所示,口译员在A、B双方的交流中起主导的作用,是不可或缺的媒介,掌握着交流的操控权,是决定交流质量和速度的实际操控者。口译活动中译员这一媒介的功能比任何其他翻译形式都更重要、更突出,因为A、B双方都要把交流信息传递给口译员,口译员也必须分别与A和B合作,合作内容包括:一是顺利交流所需的完整内容,二是谈话内容忠实于发言者,三是表述要准确、有条理。最终再由口译员将A、B的信息当场迅速转换成对话另一方使用的语言,使对话双方互相理解,达到沟通的目的。如果口译员与A和B任何一方失去合作或合作不到位,那么A和B之间的交流就不可能实现。因此,在口译活动中,口译员作为双边或多边谈话的操控者的角色得以强化,他是唯一能够操纵整个交流进程的能动媒介。

综上所述,口译是一项充满挑战性和复杂性的高强度语言工作,其工作环境特点决定了语言审美标准的基本层级对应,而无需达到最佳层级对应;同时决定了口译各项技能的统一协调性,而非独立发挥就能完成任务的;口译员这一交流媒介的主动操控权也因工作环境特点而得以强化。

[1] 张文,韩常慧.口译理论研究[M].北京:科学出版社, 2006.

[2] 胡壮麟.语言学教程[M].北京:北京大学出版社,2001:281.

[3] 琼·赫伯特.高级口译手册[M].张晨君,译.北京:北京出版社,1983:456.

[4] 庄晨燕,邱寅晨.口译学习与实践[M].北京:外语教学与研究出版社,2006:210.

[5] 张清平.英语口译基本技能[M].北京:对外经济贸易出版社,1999:421.

[6] 刘宓庆.口笔译理论研究[M].北京:中国对外翻译出版公司,2004:21-56.