鲍罗丁《第二“勇士”交响曲》第一乐章的形象分析

2012-01-10王涛

王涛

(肇庆学院 音乐学院,广东 肇庆 526061)

一、《第二“勇士”交响曲》产生的原因

(一)受当时的社会背景和思潮的影响

勇士是俄罗斯民间艺术中经常出现的一种人物形象。他们头戴银盔,身穿盔甲,有伟岸的体魄、巨人的力量、英俊的外表、超凡的智慧和勇气。他们在捍卫人民幸福和祖国疆土的事业上建立了丰功伟绩,是俄罗斯人民心目中的理想人物,是完美和力量的化身。

在19世纪俄国的民主运动中,勇士题材成为了进步艺术家热衷表现的焦点,艺术家们在勇士身上寄托了当时社会普遍存在的实现民主强盛国家的强烈渴望,表达了自己的民族民主精神。由于革命思潮的涌现和凸显,部分俄罗斯进步人士在文艺领域中掀起了一股学习和创作英雄史诗的巨大热潮,激发了当时先进的俄罗斯社会对祖国的勇士史诗的兴趣。

在文学上,俄罗斯著名学者基列耶夫斯基和雷勃尼科夫开始发表许多丰富的勇士史诗性文集。在音乐上,里姆斯基—科萨科夫以诺夫哥罗德勇士民谣为题材,创作了歌剧《萨德科》等。而巴拉基列夫和穆索尔斯基则记录过一些勇士民谣的歌调,穆索尔斯基在创作歌剧《鲍里斯·戈杜诺夫》时,就采用了一些歌调进行创作。从上述可看出“强力集团”①“强力集团”又被称为“五人团”。19世纪60年代,俄国进步的青年作曲家组成“强力集团”(即新俄罗斯乐派),是俄罗斯民族声乐艺术创作队伍中的一支主力军。“强力集团”的主要成员有5位,分别是:米利·阿列克谢耶维奇·巴拉基列夫(1837—1910)(是“强力集团”和新俄罗斯乐派的领导人)、凯撒·居伊(1835—1918)、莫捷斯特·彼得诺维奇·穆索尔斯基(1839—1881)、亚历山大·波菲利维奇·鲍罗丁(1823—1887)、尼古拉·安德烈耶维奇·里姆斯基-科萨科夫(1844—1908)。巨匠们也对俄罗斯的民谣和史诗表现了很大的兴趣。

(二)鲍罗丁对“勇士”题材的钟爱

由于受到“强力集团”成员们的影响,鲍罗丁也对古代俄罗斯英雄史诗产生浓厚的兴趣,在歌剧和交响乐方面鲜明地塑造了雄浑的俄罗斯勇士的形象,生动地再现了宏伟的俄罗斯历史画卷。俄罗斯著名作曲家A·H·德米特里耶夫曾说过,在鲍罗丁的手稿中有许多民歌的记谱,例如《俄罗斯民间勇士歌曲(及其大量变体)全集》。A· H·德米特里耶夫同时认为:“这些材料并不是在民歌领域内进行有计划的探索的成果,而是匆忙地记录了一些他所需要的,由于某种原因吸引他的注意力的音调,记谱是简略的,只是旋律的轮廓。”[1]从A·H·德米特里耶夫的话可知道鲍罗丁对于想创作描写勇士题材的作品已早有准备。

(三)《第二“勇士”交响曲》的创作历程

由于《第二“勇士”交响曲》的构思与写作和歌剧《伊戈尔王》的创作同时开始于1869年。在这期间,又同时创作《第一弦乐四重奏》,并加上繁重的化学科研工作,在这首交响曲的创作构思过程中分散了作曲家更多的精力,此曲创作用了7年,直到1876年才创作完成。而歌剧《伊戈尔王》直到临终前也未完成,最后,由格拉祖诺夫和里姆斯基—科萨科夫完成。

关于此曲的描述,魏因加特纳也曾说,这是近代俄罗斯乐派的最重要的作品“即使没有到过俄罗斯,通过此曲也可想像出真正的俄罗斯。”当然,这就像听俄罗斯民歌所感受到的俄罗斯一样,鲍罗丁也同样吸收了俄罗斯多民族民间音乐的技术创作养分。

对于此曲,李斯特曾给予了高度的评价:“不必顾虑你在曲式上和转调上的大胆作风……你的交响曲却压根儿是别开生面的,结构也很完整,没有人写过这样的作品”,又说:“从理论上说,结构堪称完美无缺,是一部新颖的乐曲。”

二、《第二“勇士”交响曲》第一乐章的形象分析

从形象分析的角度来看,鲍罗丁在这部作品中所描绘的勇士到底是什么样的形象,用什么样的音乐手法来表现这种形象呢?这种形象在《第二“勇士”交响曲》的第一乐章中又是如何体现的?

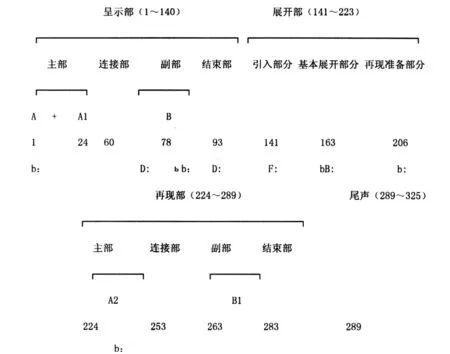

《第二“勇士”交响曲》全曲共四个乐章。1877年2月2日,由著名指挥家纳普拉甫尼科在圣彼得堡的皇家音乐协会上首演。第一乐章为快板,b小调,奏鸣曲式;第二乐章为谐谑曲,F大调,急板,三部曲式;第三乐章为行板,bD大调,奏鸣曲式;第四乐章为快板,B大调,奏鸣曲式。而第一乐章完成于1871年,结构简图如下:

(一)呈示部(1~140小节)

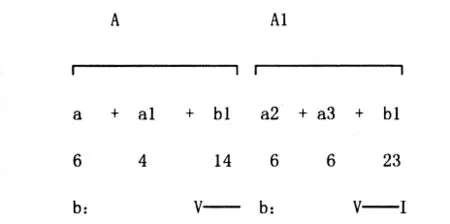

1.主部主题由复乐段构成,简单图式如下图。

主部主题使用了两种主要的音型音调,并用它们分别代表勇士们的不同侧面形象。第一种音调(即主题的第一句,它被看作是鲍罗丁用来表现勇士形象的最典型音调)是统一全曲的背景式动机。一开始,在法国号和大管每隔一小节交替的和弦的衬托下,弦乐组以活泼的快板速度齐奏出第一主题。虽然鲍罗丁采用传统的俄罗斯民谣曲调,但他还是依照俄罗斯民谣的规则,乐曲一开始就出现华丽激昂、揪人心魄的主题。从音响上来讲,第一主题具有斯塔索夫所说的“巨人般的力量”的那种艺术效果,似乎是召集各方勇士前来聚合的号角和勇士们沉重的步伐声,贯穿于全曲的一个重要的统一因素,使交响曲的四个乐章获得联系、呼应和统一。

主部的第一主题(见谱例1)沉重、厚实,充满着内在的紧张度,由不相邻的降二级和升三级音组成的隐伏半音进行,使调性倾向于e小调,而不是主调b小调,类似的进行在俄罗斯民歌旋律中经常可以看到。它所构成的主题核心因此更接于俄罗斯民间勇士歌曲的风格,鲜明地显示了俄罗斯民间音乐常见的大小调交替的特征。据俄罗斯著名音乐评论家卡什金的回忆,这个交响曲令人震撼的第一主题源自一首被遗忘的Polovtsians的合唱,同时,斯塔索夫也举出一些例子来说明这个交响曲和《伊戈尔王》与《姆拉达》的旋律的一致性[2]26。第一主题中的四音元素在鲍罗丁音乐的构成中频繁出现,在亚伯拉罕的评论中认为,这是“鲍罗丁最个人化的旋律习惯,是专属于他的……以至于它在任何旋律中出现都像是他的签名一样”[2]29。因此,第一主题也是整个乐章中最积极、最活跃和最重要的材料。

谱例1:

第二种音调(见谱例2)是旋律性的主动机,是发展乐曲的主要因素。由木管组在高音区回响,表现活跃、欢快的呼应,好像是在一望无垠的荒原上,炽热的太阳照在勇士们金色的盔甲和盾牌上一样。

谱例2:

鲍罗丁巧妙地把主部主题的两个音调并置起来,把勇士们欢聚一堂的场面生动地展现在听众面前。第一种音调的主奏音色是弦乐组,加上“进行曲”节奏音型的作用,显得沉重又刚劲有力。第二种音调的主奏音色是木管组,作为第一旋律的补充,与第一旋律的效果相比,这种音色使第二旋律显得更加活跃。

2.副部主题(见谱例3))由10小节的基本结构构成,它可分为2个4小节的乐句外加一个2小节的乐句,后5小节又变化再现主部第一主题的材料过渡到结束部。副部主题的音调悠长(抒情如歌),调性稳定(一直进行在D大调上),音色多变(副部主题先后由大提琴——长笛与单簧管——弦乐等音色上的交替演奏)。带有恬静的田园情趣的副部主题,仿佛营造出勇士们在战前商议场面的内心世界。

谱例3:

副部主题的这个曲调以俄罗斯民歌的音调为基础,同主部主题的勇士们的音调虽然形成对照,但其旋律进行的特点,与前者却是同出一源。在交响曲的各乐章中,作为循环元素的有效的对比和出现,不仅在谐谑曲的三重唱中很容易被认出,而且在末乐章中也曾出现。

3.庞大的结束部(93~140小节)在结构上由两部分(15+33小节)组成,具有综合概括的性质。第一部分(9~107小节)用主部第一主题的音调特点(分解和弦的跳跃式进行)结合而成。它用强劲的力度、巧妙的配器以及强音的处理,刻画了斩钉截铁、顽强刚毅、无坚不摧的性格形象,显示了群体勇士的力量。第二部分(107~140小节)继续使用主部的第一音调,但换用全新的节奏(以全音符和二分音符为主)、音响(沉重的)和织体,显得比第一部分更具表现力,表现了勇士们将要奔赴战场和敌人搏斗的内心世界。

(二)展开部(141~213小节)

展开部的规模非常宏大,发展过程也十分曲折,描写了勇士们参加整个战斗的场面。鲍罗丁娴熟地采用各种乐器和不同伴奏多次反复主题,这与格林卡在《卡玛林斯卡亚》中运用的技巧十分相似。

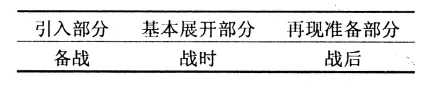

展开部的引入部分(141~162小节)与呈示部的材料紧密连接,乐章的两个主题在低音弦乐器声部中呈现时,呈现出轻微的力度和不稳定的调性,二者之间原有的差异已经不复存在,而是联合成为一个统一的旋律音调,并以这样一个有力的节奏型贯穿着整个发展部,展示了勇士们在战争之前备战的场景。

展开部的基本展开部分(163~205小节)建立在主部的第一音调和第二音调的材料基础上,经过一系列变奏获得了进一步的发展,显得高昂、激奋。其中主部主题更为突出,贯穿着弹跳的节奏,好象战斗中勇士们跃马奔驰在刀枪对抗的战场上。

展开部的再现准备部分(206~213小节)调性又回到主调b小调,最后以b小调的V级,为再现部的出现作准备。主部第一主题变化再现,但速度逐渐变慢,塑造了一幅夕阳西下勇士们在打扫战场的壮观画卷。

展开部充分描写了勇士们战斗的过程可简单地概括成以下图表:

斯塔索夫曾把第一乐章的发展部形象地比作勇士们的战斗:“到处可以听到交战的声响,不时传来巨大的撞击和勇士们的宝剑砍杀声”。整个展开部达到最明显的高潮时,第二主题显得更加急速有力,好象在战斗的最紧张时刻战士们发出的胜利呼喊。但是,战斗的气氛依然在不断增强,最后,以乐队强有力的全奏转入乐章的再现部。

(三)再现部(214~279小节)

再现部基本上保持了顺序再现的方式,但为了表现“勇士”的音乐形象,再现部也有几处微妙的变化,把整个乐章“勇士”的音乐形象刻画得更加鲜明。

1.结构的变化。主部主题由呈示部的复乐段发展变成为一段式。

2.音型的变化。主部第一主题的时值被拉宽。

在再现部中,音乐的发展推到了全曲的顶点。主部主题以更加宏伟的气势出现,副部主题则显得更加柔美,这里的音响与呈示部相比,变得抒情而明朗。两个“勇士”的主题片段在光辉响亮的叙述中出现,由双簧管再现而随即转到弦乐组的第二主题的演奏与呈示部略有区别。在再现部中,鲍罗丁以E音、B音上方的一个不和谐大三度,以降D大调双簧管主奏再现田园风的第二主题,从而营造出与呈示部主题陈述的一个逻辑上的平衡,然后,将大小三度的交替延伸到结构性的层面,生动地描绘了勇士们战后凯旋并受到群众的爱戴和称赞。

(四)尾声(279~315小节)

该乐曲的尾声以壮丽的齐奏结束。第一主题强有力的齐奏和全乐队威凛的和弦更加昂扬、壮丽,更加庄严、宏伟。与此同时,这一主题在木管乐器声部时,则又变成急速向前的对位音型,节奏也有所紧缩,象这样时而宏伟、时而急速的交替,同古代俄罗斯勇士史诗内容的陈述是相吻合的。

最后,乐队以扩大四倍的时值奏出主部第一主题,仿佛给勇士们聚焦出一个放大的特写镜头,升华了具有俄罗斯气质的勇士精神的主体形象。

三、“勇士”形象的阐释

关于形象的概念,列宁曾给形象下了一个经典性的定义,说明形象是独立存在于我们之外的世界中的客观现象在我们意识里的反映。而音乐形象的思想情绪基础,乃是人们归根结底依赖于社会的历史的人的全部感官活动的整个社会意识。从这个角度来看,音乐形象与其他任何一种艺术的形象是没有任何原则性的区别的,正因为如此,用各门艺术的手段都可以表达出等值的思想和情绪。

音乐形象能唤起听众创造性的想象,引发人们思维丰富的联想。就像“一千个观众心中有一千个哈姆雷特”一样,每一个听众在接受形象的客观内容的时候,大都依凭自己的生活经验、内心体会和音乐经验来加以具体化、补充和解释。对音乐形象的感受,比起对文学形象或美术形象来,常常显见得更为主观、各人所见不同。音乐形象缺少具体的实体性,也就决定了各人在理解上的“分歧”。

俄罗斯著名音乐理论家B·雅鲁斯托夫斯基在其论文中提到:通过音乐形象中所描写的情绪,听众领会一个人物或整个集体性格中的种种本质方面。如在鲍罗丁的《第二“勇士”交响曲》第一乐章的强有力的进行中,听众感受到了精力充沛、无所畏惧和满腔祟高的爱国主义情怀的人民形象。在勇士交响曲的第一乐章里,运动的效果给基本形象以非常大的影响:这个主题就像是再现了人民勇士的豪壮的步伐和雄伟有节奏的运动[3]。

因此,同一个音乐形象,特别是在非标题器乐作品里,各种不同精神气质和不同音乐水平的人常常是依照各种不同的方式来接受的。这种分歧里存在着某些弱点,同时,也存在着音乐形象的巨大的美学力量。然而,音乐形象内容的主观具体化是属于接受形象的领域里的现象,而不是属于形象本身的现象。

英国著名学者亚伯拉罕写道:“这个大技巧可能是他因不能实现梦想中的伊戈尔王而失望后的结果。在某种意义上讲,它可能就是他梦想中的伊戈尔王”。但笔者通过上述分析认为,此曲中的勇士形象与歌剧《伊戈尔王》中伊戈尔王的形象并不相同。歌剧中的伊戈尔王描绘的是伊戈尔王在战争中被俘,但拒绝投降,最后回到家园,受到人民的称赞,它包含虽败犹荣、带有转折性质的思想内涵。而《第二“勇士”交响曲》中勇士形象的塑造是从描写一群勇士们在战前欢聚一堂并商议战事到描写勇士们奔赴战场,再到展开部中描写勇士们在战斗中奋勇杀敌,最后以胜利告终,回到故乡受到人民群众的欢迎和赞颂,是对勇士斗争胜利步步上升递进性的生动描述。在这高响曲中作曲家运用创作技法、情感描述、配器手法等各种表现手法塑造了作曲家心目中不同的勇士形象。

纵观上述,笔者对鲍罗丁《第二“勇士”交响曲》第一乐章中勇士形象的粗略分析,希望使读者能对此曲第一乐章中所要表现的勇士形象有一定的了解。以上只是笔者的拙见,本文也只是对此曲的第一乐章进行分析,日后,笔者将对全曲进行更加详尽的分析和进一步的探究。

;

[1] A·H·德米特里耶夫.关于鲍罗丁的歌剧<伊戈尔王>的创作史[J].苏联音乐,1950(11):83.

[2] Edited by Stanley,The New GROVE Dictionary of Music and Musicians,london:Sadie,Macmillan Publishers limited 2001.

[3] B·雅鲁斯托夫斯基.论音乐形象[J].陈洛,译.苏联音乐,1953:7-9.