设计类专业创新性人才培养的研究与实践

2011-12-23王丽颖郝秋实

王丽颖,郝秋实

(1.长春工程学院建筑与设计学院,长春130012;2.哈尔滨工业大学,哈尔滨150001)

设计类专业创新性人才培养的研究与实践

王丽颖1,郝秋实2

(1.长春工程学院建筑与设计学院,长春130012;2.哈尔滨工业大学,哈尔滨150001)

通过对设计类专业共性问题的研究,提出了设计类专业创新型人才培养的基本思路,建立了“高校—行业协会—企业”三位一体的人才培养模式,经过“准备、孕育、明朗、验证”四个阶段的培养,形成了设计类专业创新性人才培养体系。

设计类专业;创新性人才;培养模式

一、引言

设计就是创造目前为止不存在的东西,是寻求解决问题的方法、途径和过程。设计类专业应该是包罗万象的,从我们研究的领域上讲,建筑设计、艺术设计、工业设计、服装设计等,都与设计领域有关。所以,建筑、设计、技术、艺术、工艺成为综合的艺术,就是设计类专业人才培养所要研究的主要内容。创新人才是与常规人才相对应的一种人才类型。所谓设计类创新型人才,就是具有创新意识、创新精神、创新能力并能够取得创新成果的人才。当今社会,在经济迅猛发展的形势下,努力培养和提高学生的设计创新能力以适应社会需求,成为教育事业面临的紧迫任务。其中普通高等院校设计类专业也站在了培养、输送应用型人才的第一线。但在教学过程中,存在的诸多问题,对学习的模式、机制仍然是个新的挑战。

二、设计类专业的共性

高校人才培养的共性体现在专业人才培养的一般标准,如培养目标、培养模式、教学要求、人才基本素质标准等。设计类学生是当代大学生中的一个群体,他们既有当代大学生的共性的心理特征、专业特征,同时又具有这一群体的个性化特征。分析、研究设计类学生的共性,并有针对性地在人才培养方面采取相应的措施和手段,对培养创新型设计专业人才具有重要作用。

1.设计类学生在入学前一般都参加过美术基础的训练,或多或少有一定的美术功底,进入设计类专业后还要进行美术基础或专业方面的综合训练,因此,设计类学生的共性就是具有美术方面的特长,正因为受艺术熏陶,学生在思维方式、看问题的视角方面与其他学生有明显的差异,往往表现出观察力强、情感丰富、感性思维强、富于想象力的特点。他们追求鲜明的艺术个性特色,讲求艺术个性的积累。在设计创新的过程中,他们重视批判性思维,这使得他们善于以独特的视角观察生活,加上具有较为敏感的洞察力,所以他们对社会的观察往往比较细致。但与此同时,他们的认识容易停留在感性层面上,对事物的认识常常以偏概全,不能从整体上看问题,不能从本质上分析问题。

2.设计类专业的学生文科理科生兼招,在同一人才培养模式下进行培养,使形象思维和逻辑思维两种不同的思维方式在同一教学过程中相互促进、优势互补。在课程设置中,搭建统一基础平台,建立不同的专业研究方向,设计类课程与技术性课程自始至终相互结合、相互渗透,因此,设计类的学生不但有工科院校毕业生的特点,更有着艺术类院校学生所具有的思维方式。

3.设计类专业创新型人才的标准基本相同,包括基础标准、内在标准以及外在标准。其中,基础标准是必须具有良好的专业素质,这是成为设计类专业创新型人才的前提;内在标准是创新人才个体内在的创新素质,它反映的是创新型人才的内在特性;外在标准是衡量创新型人才的显性尺度。

三、设计类专业存在的问题

随着国内高校创办综合性大学步伐的推进,许多高校新成立了建筑与艺术学院,既丰富了专业领域,又促进了校园文化建设。设计类专业的教育因此由原来的精英化教育向大众化教育发展。有些设计类专业由于招生门槛相对降低,出现了生源专业水平、文化基础、综合素质下降的情况。由于诸多方面的原因,许多院校课程体系存在着一些不足,主要表现以下几个方面:

1.重形式,轻技术

在高校中,建筑学院下设的设计类专业,由于有其雄厚的专业背景作支持,可以较好地解决形式与技术相结合的问题,但在艺术院校下设的设计类专业,重形式、轻技术的问题比较突出,在设计上强调纯形式上的美,片面追求视觉上的效果,忽略技术在设计中所起的作用,其结果是学生设计观念落后,跟不上形势的发展。

2.重设计,轻理论

在教学过程中常把学“设计”当作学“手艺”,过分强调“由技入道”的教学理念,而忽视与“由理入道”的结合,学生中也普遍存在“重设计、轻理论”的学习态度。由于缺乏先进设计理念和理论的指导,使得学生在设计中过分强调技巧和唯美情趣,设计作品大同小异,缺乏创新,很多设计实践课成了手工课,最后的结果是设计作品缺少理论指导,学生成了绘图员或手工操作员。

3.重方案,轻实践

设计类专业在人才培养方案制定中,非常重视实践环节的安排,教学计划中规定的试验、实训课的开出率在90%以上;每个设计专业必须拥有相应的基础技能训练、模拟操作的条件和稳定的实习、实训活动基地。而调查分析结果显示:有些学校根本就不具备办设计类专业招生的条件,师资力量不够,实训设施和场所大大落后或基本没有,结果是在表面上重视人才培养,而实际上是轻视实践环节,严重影响了学生专业技能和实践能力的提高。

4.重表现,轻原创

好的设计,并不一定是某种风格或流派的代言,不一定花枝招展,但它应该是适度的、有分寸的、有思想的、有创新精神的。在很多高校的设计专业,虽然一再提倡原创精神,但由于专业课的消减导致许多专业课时间过紧,学生在课程之间忙于完成作业,再加上教师力量不足,辅导不到位,设计成果成了东拼西凑、只注意外在表现、不注意设计内涵的垃圾作品。

四、设计类专业创新型人才培养的基本思路

创新,早已成为当今世界各行业的重要主题,是一个民族的灵魂,是国家兴旺发达的不竭源泉。创新型人才培养是近年来我国学术界研究的热点问题之一。建立行之有效的、可以适应于设计类专业新的人才培养模式,对我国高等教育培养具有创新精神和创造力的应用型设计人才具有现实意义和长远意义。

(一)培养模式的基本框架

以设计类学科发展为背景,以较宽泛的文化知识和专业理论为基础,以较多的创新设计实践训练为重点,以产学研合作为“设计类”专业教学指导思想,以创新型人才为培养目标,围绕“设计类”专业的共性,强调创新思维能力的培养,建立“高校—行业协会—企业”三位一体的人才培养模式。人才培养模式就其本质而言,也是校企合作、工学交替的一种,是学校与人才市场之间“无缝连接”的人才培养模式,在高校、行业协会、企业相互合作下,分别对应以高校理论知识、行业专业信息、企业项目研发,形成了三者密不可分的人才培养的产业链。

教学运行方式为:学生在校期间除了完成理论学习及实践技能综合训练外,按专业、年级分别参与行业协会组织的各种项目、竞赛等,其目的是让学生了解行业的发展现状、让教学与行业需求接轨。企业主要承担接受学生进行专业实习的任务,同时,学生也要在校内导师和企业导师联合指导下完成企业下达的生产任务,互惠互利,达到双赢的目的。

(二)人才培养方案的结构及特点

1.结构

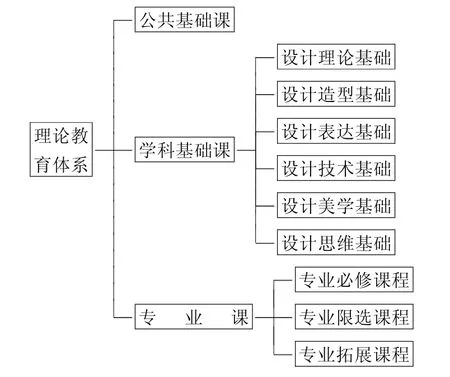

新方案教育体系由理论教学体系和实践教学体系二大部分组成,理论教学体系包括:公共基础课、学科基础课和专业课三大教学模块。各模块的课程设置分设成了必修课、限选课、任选课三类。

图1 理论教学体系

2.特点

(1)艺术类课程、人文类课程、工程技术类课程、工具与方法类课程各占一定比例,使学生能够在较宽的课程面上构建知识结构。

(2)各课程设置目的明确、重点突出、主次分明,课程之间联系紧密,所有课程可归纳为几个系列:专业理论系列课程、工程技术系列课程、造型基础系列课程、专业表达系列课程,内容互相联系支撑,构成了一个有机的整体,充分体现了设计类专业的共同性、综合性、多学科的交叉性和融合性特征。

(三)人才培养的四个阶段

为了实现教学培养的目标,尽快树立设计类专业的人才培养要符合生产(工程)实际的观点,针对目前设计类专业存在的问题,对教学内容进行了调整。形成了“准备、孕育、明朗、验证”四个人才培养阶段,经过实践建立了一套有特色的人才培养系统。

1.准备阶段

作为“设计类”专业的基础课程,一直以来在教学中充当着重要的角色,基础教学应该朝着什么样的方向来发展,如何缩短基础与专业的距离,让基础为专业服务,成为设计类专业基础课教学的研究课题。打基础阶段称为准备阶段,即为专业课建立宽大的基础平台,在专业设计课程教学开始之前,就进行了大量的准备和铺垫工作,共同的基础平台课程包括:专业概论、设计基础、专业制图、美术基础等,这类课程应该在人才培养的“准备阶段”充当“顶梁柱”的角色。学生在老师的指导下完成“设计基础”训练。

2.孕育阶段

设计是一种创造性的劳动。在设计过程中,设计者思绪万千。设计者要善于将自己的构思及时地记录下来,表达自己的思路,这种记录构思的形式我们通常称之为画小稿,从若干小稿中进行选择、综合反复推敲、定稿,再绘制成效果图。在设计过程中如果没有熟练的造型能力,即使想得再好,说得再妙,也无法描绘出那种灵感。而熟练的造型能力的培养,有赖于“表达”课程中科学的训练,这也是开设表达类课程的目的之所在。主要课程包括:手绘表达、计算机表达、模型表达等表达类课程。

3.明朗阶段

明朗阶段指经过两到三个学期的准备、孕育阶段之后,进入新的人才培养阶段,即专业学习阶段,学生对专业的认识从模糊到清晰,从感性认识到理性认识,逐步达到明朗化。主要课程包括:设计原理、加工(施工)技术、专业设计、(室内设计、产品设计、建筑设计、服装设计等)专业拓展等系列课程。

4.验证阶段

验证阶段是人才培养的第四阶段,即毕业实习和毕业设计阶段,该阶段是对前面所学课程的一个验证过程,是学生独立从事专业设计工作的初步尝试,是对所学知识和技能进行系统化、综合化的运用、总结和深化的过程,在此期间,特别注重学生创新能力的培养,作为未来的设计师、毕业设计的主要任务在于科学而准确地把握设计主题的内涵,追求卓越独特的设计创意。

五、结束语

设计的高度是人品的较量,设计的伟大在于不断创新,设计类专业按照创新型人才培养模式进行教学,经过四年的实践,取得了显著的效果。综上所述:“设计类”专业教育不是通才教育,需要美术师、设计师、工程师“三师一身”的复合型人才,一身兼“三师”的知识与能力,是一种应用型教育,人才培养模式的创新和实施过程是一个连续动态的过程,其总的趋势是要不断反映国家和社会对人才的需求以及同国际的接轨,要实现这一目标,我们要付出更多的努力和代价。

[1] 李晓峰.建筑设计与历史课教学整合的尝试[J].建筑学报,2003(12):58-59.

[2] 王东辉.室内设计中有关精神意味的教学思考[J].中国环境艺术设计,2007(集论):146-150.

[3] 王丽颖.建筑学专业建筑设计课程的教学改革与实践[J].长春工程学院学报:社会科学版,2007(1):25-28.

Research and practice on talent training of professional innovative talents of design

WANG Li-ying,et al.

(Changchun Institute of Technology,Changchun 130012,China)

This article proposes the basic ideas of professional innovative talents of design by discussing the common problems of professional design.Then it establishes a“college-industry association-enterprise”trinity of talent training mode through the“preparation,inoculation,lucidity,verification”four stages of the training.Finally it forms a new kind of professional innovative personnel design training system.

design engineering;creative talent;training mode

G64

A

1009-8976(2011)03-0122-03

2011-06-03

王丽颖(1962—),女(汉),吉林通榆,教授主要研究高等教育、建筑设计。