多义范畴与汉语情态动词习得——以“要”为例

2011-12-13李遐

李遐

(新疆师范大学语言学院 新疆 乌鲁木齐 830013)

多义范畴与汉语情态动词习得

——以“要”为例

李遐

(新疆师范大学语言学院 新疆 乌鲁木齐 830013)

汉语情态动词是一个封闭的类,数目有限,但意义复杂,对汉语第二语言学习者来说是个难点。本文以新疆少数民族学生偏误最多的“要”为例,通过收集到的大量语料,说明情态动词的根情态义学生较易掌握,偏误主要集中于认识情态义上,同时认为汉语情态动词语义—形式的多重对应也是偏误产生的原因。

汉语情态动词;根情态;认识情态

汉语情态动词是一个封闭的类,数目有限,但意义复杂,又具有不同于一般动词的语法特征。随着国内语言学界对国外最新语言理论的引入和借鉴,近几年来,现代汉语的情态研究越来越受到语法学者的重视,也取得了丰硕的研究成果。汉语情态动词对汉语第二语言学习者来说,是个难点,新疆少数民族学生亦是如此;同时新疆少数民族学生在能愿动词习得中又表现出有别于其他学习者的一些自身的特点,值得我们深入思考与探究。

一、问题的缘起

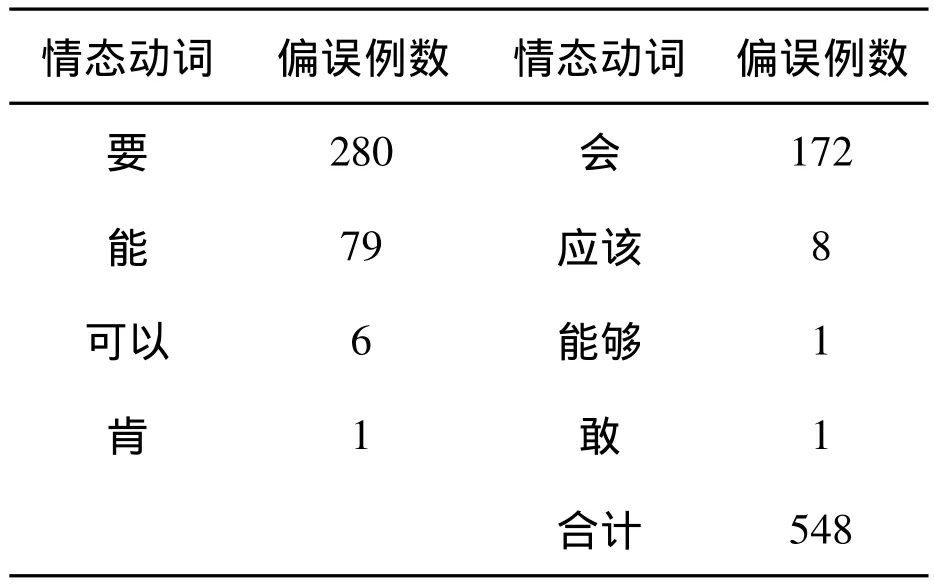

关于汉语情态动词,各方家学者总结的具体词语不尽相同,使用的名称也有“助动词、能愿动词、情态动词、衡词”等之别。我们参考了上世纪八十年代以来较有影响的著作,如朱德熙《语法讲义》、吕叔湘主编《现代汉语八百词》、范晓《汉语动词概述》、李临定《现代汉语动词》、刘月华《实用现代汉语语法》、房玉清《实用汉语语法》、马庆株《汉语动词和动词性结构》、胡明扬主编《词类问题考察》等,结合学生言语实际,以“要、能、会、应该、可能、该、应当、应、能够、可以、配、肯、敢”作为其典型成员,考察新疆少数民族学生汉语能愿动词习得情况。因为高考作文作为国家组织的统一考试资源,能够保证语料的科学性,由此我们以新疆少数民族学生2009年高考汉语试卷中的命题作文为依据,翻阅了各地区考生大约2887500字的作文,获得能愿动词偏误语料544句,结果如下:

情态动词 偏误例数 情态动词 偏误例数要280 会172能79 应该 8可以 6 能够 1肯1敢1合计548

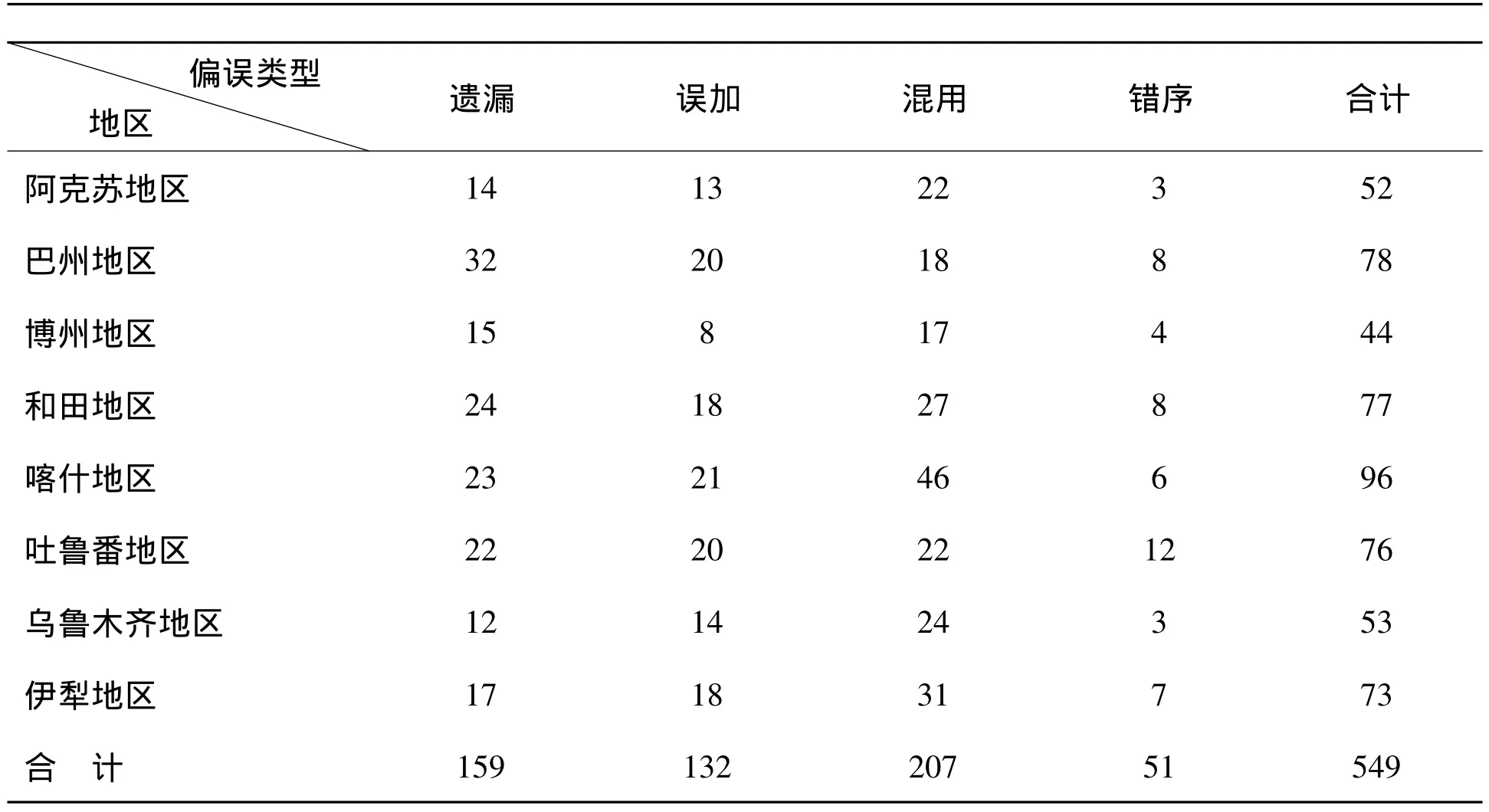

鲁健骥曾把收集到的语料进行了分析归纳,按照偏误的性质把它们分为遗漏、误加、误代、错序四大类,每一个大类下又划分许多小类[1]。这基本概括了第二语言习得偏误的总体类型。我们即据此归纳新疆少数民族学生汉语能愿动词的习得偏误类型,亦分为遗漏、误加、混用、错序四类来分析。

遗漏 误加 混用 错序 合计阿克苏地区偏误类型地区14 13 22 3 52巴州地区 32 20 18 8 78博州地区 15 8 17 4 44和田地区 24 18 27 8 77喀什地区 23 21 46 6 96吐鲁番地区 22 20 22 12 76乌鲁木齐地区 12 14 24 3 53伊犁地区 17 18 31 7 73合计159 132 207 51 549

可以看出,在能愿动词使用中,不同能愿动词混用这一偏误类型几乎在各个地区都是最为显著的,其偏误总数也是居于最高。

郭昭军认为:“‘要’是现代汉语中一个常用的能愿动词(又叫助动词)。与其他能愿动词相比,‘要’不但使用频繁,而且意义和用法复杂。”[2]王振来曾用统计的方法证明在现代汉语情态动词里频率最高的前三个是“要”(31.6%)、“能”(26.2%)、“会”(17.7%)[3]。由上统计数据可以清晰看出,新疆少数民族学生汉语情态动词习得中“要”同样是偏误数目最多的,而且其偏误集中于“要”与“能,会”等其他情态动词的混用。重要的是,情态动词大多有多个义项,而且各词的某些义项又会有一些近似之处,学生的偏误恰就源于对各种意义之间的差别及其制约因素认识不清。由此,我们以“要”为例,通过新疆少数民族学生的各种表现,探讨词语的多义范畴与汉语情态动词习得问题。

二、新疆少数民族学生情态动词“要”习得表现分析

(一)“要”的多义性

语言里形式和意义的对应往往不是一对一,而是一对多的对应。吕叔湘先生归纳“要”有五种语义,具体如下[4][P520]:

1.表示做某事的意志,一般不单独回答问题。表示否定通常不说“不要”,而说“不想”或“不愿意”。前面可以加“想、打算”等。

2.须要;应该。否定用“不要”,多用于禁止或劝阻。前面可以加“应该、必须、得(dei)”等。

3.表示可能。前面可以加“会”,句末可以加“的”。表示否定不说“不要”,说“不会”。

4.将要。前面可以加“快、就”,句末常加“了”。

5.表示估计,用于比较句。

我们将之分别标为要1,要2,要3,要4,要5,据此考察新疆少数民族学生使用情态动词“要”的状况。

(二)“要”正确用例

我们选取新疆师范大学语言学院的预科学生为调查对象,共200余人,主要是维吾尔族,个别还有哈萨克族、蒙古族及柯尔克孜族等,来自全疆各地。通过这些学生45000余字的作文语料,我们收集到学生正确使用情态动词“要”的句子156个,其中要1有24例,要2达121例,要3为2例,要4有9例,使用要5则为0,具体示例如下:

(1)我要给大家说的是别光看事物的一面。(要1)

(2)你就把想要喝可乐的几块钱给那位爷爷。(要1)

(3)世界上的每个人要关心自然。(要 2)

(4)每班都不能缺人,必须要去。(要2)

(5)我们不要让她们失望,要好好学习。(要2)

(6)在这个世界上每个人都要遇到各种各样的困难。(要3)

(7)我快要哭了起来。(要4)

可以看出,要2正确率远远高于其他意象。而郭昭军的研究也显示,在叙述文本中“要”的意愿用法最常见(约62%),义务用法最不常见(约25%);在对话文本中,义务和意愿用法都很常见(约42%和50%),认识用法则不常见(只占7%);在书面正式文本中,“要”则几乎都表达义务义[5]。

(三)“要”偏误用例

中介语中跟目标语规则偏离的语言现象,是习得情况的重要指标。如前所述,不同情态动词混用这一偏误类型几乎在各个地区都是最为显著的,其偏误总数也是居于最高,占到了37.7%,这集中表现在“要”的误用,大量存在诸如此类的误例:

(1)※如果我们心上有‘认真’,我们做什么事都要成功。

(2)※只有做事认真,你就一定要成功。

(3)※把这样做你们一定要成功也取得了没有想到的好成绩。

(4)※那种没有自信的人一定要失败。

(5)※我想那个年轻的画家要认真画一定要卖了(这幅画)。

(6)※人在世界上存在一定要遇到各样的困难。

本该用“会”(或“能”)却用了“要”。吕叔湘先生曾将情态动词“能”“会”的意义细分为[6][P368,245]:

能:表示有能力或有条件做某事;表示善于做某事,前面可以加“很”;表示有某种用途;表示有可能;表示情理上许可;表示环境上许可。

会:懂得怎样做或有能力做某事;善于做某事;有可能。

可见,“要,能,会”三者都是多义的能愿词。这三个词在语义和功能上都有重叠、交叉,“能”“会”既可表示内在能力/意愿又可表推测意义,而“要”既可表意愿、义务,同样也可表推测意义等等。一种情态意义往往可以由若干个情态动词来表达,“能”“会”“要”三者在语境相同或相近的情况下还要进行更细的语义区分,形式和意义的关系不够单一、凸现,自然度比较低,认知难度高,汉语这种形式和语义、功能的多重交叉对应造成了学生习得能愿动词的极大困难。这些都无疑要求我们深入思索情态动词的多义性特征与其习得之间的深层关系。

三、根情态与认识情态

(一)情态语义类型

同一个情态动词往往被用来表达不同类型的情态意义,这是一个带有语言共性的现象,许多不同谱系语言中的情态动词都表现出这一特性。语言学家Palmer以英语情态动词为研究对象,将其分为认识情态、道义情态与动力情态三类[7][P6-7]。动力情态的力量来自物质世界的条件和人的主观能动性,包括意志、计划、喜好等心理因素;道义情态的力量来自以人际关系为核心的社会,包括准则、法律、规章和道德、价值观及人与人的社会地位关系等;认识情态的力量来自于人的逻辑推理能力,包括认知能力和认知方式。这为后来的英语情态动词的语义研究和其他语言的情态分析提供了一个比较详尽的样本。英国学者Coats提出每一种情态意义既有基本或核心的意义,也有外围、并不典型的意义,不同种类的情态意义有时在外围部分会重叠[8][P20]。应该说明的是,核心与非核心是就历时的派生关系而言的,在共时平面上,体现为义位的意义彼此之间是平等的。按此思路和方式,Coats把情态助动词归结为认知情态和根情态两类,她指出,情态助动词既有基本用法又有深层用法,基本用法表示的是施为型的根情态(Root Modality),而深层用法表示的是推测型的认识情态(Epistemic Modality)。Sweetser也把情态用二分法分为根情态和认识情态,用根情态指现实世界的义务、许可或能力,用认识情态指推理中的必然性、盖然性、可能性[9][P49]。据此,情态动词“要”各义项中要1、要2可归入根情态,要3、要4及要5就为认识情态了;结合Palmer的理论,要1则为动力情态,要2是道义情态。同样,“能,会”也可以做这样的分类:“能”前三项属于根情态中的动力情态意义,第四项属于认识情态意义,后两项则属于根情态中的道义情态意义;“会”前两项为动力情态意义,后一项为认识情态意义。

考察新疆少数民族学生情态动词“要”的习得。“要”的正确用例中,可以清楚地看到,使用频率及正确率居高的是要2——表道义情态,表动力情态的要1其正确使用率位列第二,属于认识情态的要3、要4及要5则使用率和正确率都较低。至于“要”的偏误用例中,如前所述,大量存在着“会(能)”误用为“要”的情况。细究这些误句,我们发现,偏误几乎全部在于表可能的认识情态意义上。这些正误用例共同表明情态动词的多义范畴中,根情态能较好掌握和习得,认识情态则难度较大。换言之,深层用法较基本用法习得难度大。我们拟从认知的角度予以解释。

(二)隐喻机制的作用

如前所述,同一个情态动词表达的几个不同类型的情态之间并不是没有联系的,它们之间存在同一个语言符号的几个意义之间历时演变的先后关系。情态动词表达情态都遵循这样的演变规律:即认识情态是更基本的根情态的引申。同时,认知语言学的研究也表明,多义词各义项由基本义至引申义其间隐喻起了重要作用。隐喻是人类将某一领域的经验用来认知、理解另一领域经验的一种认知活动,其心理基础和表现不是具体的视觉形象,而是抽象的意象图式。Talmy(1988)最早用意象图式理论来解释情态动词语义,他借用Johnson的作用力图式分析了情态动词must、may和can的道义情态意义[10]。同一情态动词的不同语义— —比如may和must的道义情态和认识情态分属两个不同的认知域,前者是社会物质域,后者是逻辑认知域,但它们可通过相同的意象图式— —“作用力图式”来理解。Sweetser在Talmy的基础上更进一步提出,may的道义情态意义表示社会物质世界不存在潜在的障碍,其认知情态意义则是它在逻辑推论世界的对应,表示说话人从已知的前提推论出某个结论的过程中不存在障碍,其间的联系就是作用力图式从社会物质世界到逻辑推论世界的隐喻性映射[11][P59-61]。

Talmy和Sweetser用隐喻理论和作用力图式对英语情态动词语义发展机制的解释,基于对人类共通的和最基本的认知心理机制的分析,因此对理解汉语情态动词语义的发展具有一定的启示。结合汉语情态动词,可以认为,多义情态动词中其根情态往往表达的是施为者与事物的相互作用,做某件事情总有一定的障碍,需要一定的能力去克服;如果障碍相对于能力来说比较小,那么实现的可能性就比较大、有把握。根情态中道义情态与动力情态的主要区别在于意愿力的来源不同。根据作用力图式,道义情态与动力情态的区别在于动力情态的意愿力来自说话人自身,说话人和行为人二者是重叠的,而道义情态的说话人与行为人是分离的,意愿力来自说话人。“要”表认识情态是说话人对未来某个行为、事件发生的可能性判断或预测,是让[+意愿]在一定条件下不能体现出来,主观化的视点发生了变化。既然根情态表达的是行为主体与其他事物之间相互作用的关系,所以说它反映了行为者的角度,而认识情态则反映的是说话人对命题真伪的看法。按照认知语言学理论,隐喻涉及到两个域,一个是原始域,另一个是目标域。一般来说,原始域是具体的事物,而目标域是抽象的事物。根据人类认知发展的规律,人类总是先认知具体的、有形的事物,尔后认知抽象的或非现实的事物,同时人们是根据具体的事物来认知抽象的事物的。情态系统中,具体的、物理的力或社会的力是原始力,是人们首先习得的概念,而心理等的力则是抽象的力。因为两者都可通过“力”这一人类最基本的意象图式来解释,所以可以说心理的力是从物理及社会的力的基础上通过隐喻的作用而产生的。而且,Bybee等也指出:“知识情态类意义晚于、且来源于施事指向类意义,这一点是很清楚的。事实上,对英语情态动词而言,从现有的文献看,其知识情态类用法很晚才普遍运用。”[12][P195]这些无疑都共同证明了情态动词表示认识情态的用法由根情态通过隐喻演化而来的。

正是由于意象图式的存在人们才能从一个认知域向另一个认知域进行隐喻性映射。由此我们认为,根情态涉及的是现实世界域,认识情态涉及的是逻辑推理域。从语义认知难度上讲,现实世界域自然要小于逻辑推理域。认知难度大,参与事件的作用不显著,因而使用频次、正确率相应也较低。Guo,Jiangsheng对汉族儿童习得现代汉语情态动词的发展情况进行了研究,指出对于汉语“能”的情态意义,3岁儿童习得“能力”义,到5岁时习得“许可”义,至7岁时才习得认识情态的用法[13][P58]。可见,汉族儿童习得能愿动词的顺序是动力情态——道义情态——认识情态,这也说明认识情态的认知难度最高。通常认为儿童习得语言的过程是人类语言发展的缩影,所以,新疆少数民族学生情态动词习得同样遵循着这一认知共性,也是认识情态难度最大,由此也就不难解释为何此类偏误数量最多了。

四、语义与形式的多重对应

以上我们从认知角度解释了新疆少数民族学生情态动词“要”习得中要1和要2使用频率和正确率高、要3、要4及要5使用率和正确率都偏低的原因。此外,我们也发现,学生出现偏误较多的有关情态动词的认识情态,例如“要”与“会”、“能”的混用,与这些多义情态动词的语义——形式的多重对应不无关系。如“要”既可表意愿、义务,又可表推测功能,“会”既可表能力/意愿,又可表推测功能,等等;表示推测功能的有“要/会/能/可以/应该/得”等多种形式。这表明在情态动词的使用上,同一形式可表不同的意义/功能,同一意义/功能又可由不同的形式实现,但中间又存在着细微的差别。汉语情态动词这种形式和意义的多重交叉对应造成了少数民族学生习得的极大困难,难以区分具有相同义项的情态动词,这需要对目的语形式的语境限制有高度了解。表达同一意义或功能的几种不同形式有时可替换使用,有时不可替换使用,一定程度上取决于上下文语境或前后语法限制,这就使情态动词的习得更加复杂。

以前所示“要”的偏误为例。“要”与“会”或“能”等都可表推测意义,但这些词的差异不在可能性程度上而在认知取向上,属于互补分布,无可能性程度排序,因此表示可能性程度时需要借助于“可能/也许/说不定”,“多半”,“一定/肯定/准”等可能副词。我们发现,学生误用的这些“要”,无一例外都是表达将来时间的,说明将来的可能结果,但这里“要”与上下文联系却是“须要,应该”义了。彭利贞指出,“要”与“会”表认识情态时,在无标记的情况下,所辖事件在时间上总指向将来,以此可初步认定,表认识情态的“要”与“会”与将来时间有某种必然的联系。[14][P140]。分析收集到的语料,除上述误用的偏误外,我们发现,诸多误加偏误类型,如:

(1)※有的人把自己的工作怕吃苦的,所以他们把生活中不能要成功。

(2)※我们耐心地做事,任何事情都要会成功。

(3)※我们要做什么事一定要把认真的态度下对待了我们要做的事情才能要成功。

(4)※我们从小的时候认真、勤奋,一定要能考上了大学。

这些误例中学生都意欲表达将来可能这样的意义,结果用“要”表达将来义,其后又加了“能”或“会”去表达这种可能性,由此我们可以推断,学生在习得汉语能愿动词时,“要”的所辖时间指向将来的特征被凸显,作为典型特征被记忆,要表达将来极有可能之义时,其头脑中“要”的将来时间义由于凸显,缺乏对语句语境的清楚认知,直接用“要”表达,造成误用;或者用“要”表示将来时间,再用“能”或“会”强调推测功能,二者相叠造成偏误。

五、结 语

情态动词的多义现象是语言中存在的一个事实。情态动词的多个意义可从类型学角度分为根情态和认识情态,而这二者之间又存在内在联系,后者由前者演化而来。对汉语第二语言学习者来说,由于二者的认知难度不同,因此使用的频率及正确率、偏误率都有所不同。但不管是根情态意义这一基本用法还是认识义这一深层用法,汉语情态助词的形式和意义都并非一对一的简单对应而是多重对应关系,因此各情态动词的功能既相近又相异,语义联系错综复杂,具有极细微的认知差别。这也说明在汉语情态动词的学与教中,其多义范畴是必须要重视的方面。

[1]鲁健骥.外国人学汉语的语法偏误分析[J].语言教学与研究,1994,(1).

[2]郭昭军.汉语情态问题研究,南开大学博士学位论文,2003.

[3]王振来.论能愿动词的语义类别[J].辽宁工学院学报,2002,(1).

[4],[6]吕叔湘.现代汉语八百词[M].北京:商务印书馆,1980.

[5]郭昭军,尹美子.助动词“要”的模态多义性及其制约因素[J].汉语学习,2008,(2).

[7]Palmer,F.R.Modality and the English Modals.2nded London:Longman,1990.

[8]Coates,Jennifer.The Semantics of the Modal Auxiliaries.London&Canberra:CroomHelm.

[9][11]Sweetser,Eve.Fromety mology to pragmatics.Cambridge:Cambridge University Press.1990

[10]Talmy,L.Forcedy namicsinlanguage and cognition.CognitiveScience,1988,12:49—100

[12]Bybee,J.etal.The Evolution of Grammar.Chicago and London:The University of Chicago Press,1994.

[13][14]彭利贞.现代汉语情态研究[M].北京:中国社会科学出版社,2007

H030

A

1671-6469(2011)05-0051-06

2011-10-12

自治区高校科研计划项目《基于中介语语料库的新疆少数民族学生汉语习得研究》(XJEDU2009S73)

李遐(1975—),女,新疆师范大学语言学院,副教授,博士,研究方向:二语习得,认知语言学。

(责任编辑:陆 遐)