从“佛陀”及其异译看佛教用语的社团差异

2011-11-15俞理明

俞理明

(四川大学 中文系,四川 成都 610064)

从“佛陀”及其异译看佛教用语的社团差异

俞理明

(四川大学 中文系,四川 成都 610064)

梵文词Buddha,最初译为“佛”,佛陀”是它的后起形式,在东晋以后的南北译经中广泛使用,同时出现了“佛图”“浮屠”“浮图”“佛驮”“勃陀”“浮陀”等相关形式,除了在意义和用法上有一些差别以外,它们在文献的分布上也存在着明显的不同,反映了不同的社团在佛教用语上的差异。

佛;异译;词义变化;社团用语差异

通过佛教而进入汉语的梵文词Buddha,意思是“觉者”,最初借译为“佛”,从东汉起就使用广泛。“佛陀”是它的后起形式,偶见于西晋译经中。如:

旧题汉支谶《兜沙经》:“佛陀师利菩萨,从是剎来。”

旧题汉失译《大方便佛报恩经》卷五:“时五百释女异口同音至心念佛,南无释迦牟尼多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀。”

旧题三国吴支谦《撰集百缘经》卷二:“时诸商客闻是语已,各各同声称:南无佛陀,愿见救济。”

西晋竺法护《持心梵天所问经》卷四:“南无佛陀悉禅提慢陀钵。”

几部旧题汉代的经文,在翻译的时间上都有人质疑,最可靠的用例是西晋以后的译经。

“佛陀”在东晋以后的南北译经中广泛使用,同时出现了“佛图”“浮屠”“浮图”“佛驮”“勃陀”“浮陀”等相关形式,并与“塔”的意义相涉,季羡林先生曾就它们的来源差异作过分析。本文则从另一个角度,即它们在汉文中表现出的不同特点展开分析。本文以《大正藏》1-55卷和《汉籍全文检索系统》所集汉魏至唐的中土文献为范围,分析这些词的意义关系,并通过观察不同文献对这些词的使用情况,探讨其中反映的语言社团的差异。

一、佛陀

1.觉;觉者。佛教修行达到的一种程度或所获的身份:

北凉昙无谶《悲华经》卷二:“尔时宝藏多陀阿伽度阿罗呵三藐三佛陀,即为圣王说於正法。”

西秦圣坚《罗摩伽经》卷上:“亦见现在毗卢遮那多陀阿伽度阿罗诃三藐三佛陀等,无量无数一切诸佛。”

后秦竺佛念《菩萨处胎经》卷二:“我号释迦文多萨阿竭阿罗呵三耶三佛陀。”

隋阇那崛多《佛华严入如来德智不思议境界经》卷下:“我为此等众生增长善根,令其得佛陀智。”

2.佛;释迦牟尼的称号

北魏菩提留支《金刚仙论》卷五:“闻佛陀说,宁容不信?”

隋阇那崛多《观察诸法行经》卷三:“我当不放逸,如佛陀所知。”

《魏书·释老志》:“浮屠正号曰佛陁,佛陁与浮图声相近,皆西方言,其来转为二音。”

《隋书·经籍志四》:“舍太子位,出家学道,勤行精进,觉悟一切种智,而谓之佛,亦曰佛陀,亦曰浮屠,皆胡言也。”

3.佛教;与佛教有关的

南朝梁僧佑《出三藏记集》卷十三:“以始有佛寺,故曰建初寺,因名其地为佛陀里。”

隋阇那崛多《诸法本无经》卷下:“以不学入音声故,於佛陀声则喜,於外道声则瞋。”

唐义净《根本说一切有部尼陀那》卷五:“世尊,我欲为作赡部影像作佛陀大会。”

宋念常《佛祖历代通载》卷十九:“魁岸黑面,如梵僧状,依佛陀院落发。”

4.用于佛教信徒人名前半,近似于姓

后秦竺佛念《鼻奈耶》卷七:“佛世尊游舍卫国祇树给孤独园,时迦留陀夷与佛陀优婆夷露处坐。”

南朝齐僧伽跋陀罗《善见律毗婆沙》卷十一:“有比丘,名佛陀勒弃多。”

唐玄奘《大唐西域记》卷五:“无著弟子佛陀僧诃(唐言师子觉)者,密行莫测,高才有闻。”

还有在佛经中屡见提及的译僧:东晋佛陀跋多罗,北凉佛陀跋摩,后秦佛陀耶舍,南朝宋佛陀什,北魏佛陀扇多,唐代佛陀多罗,以及佛陀蜜多、佛陀斯那、佛陀波利、佛陀提婆、佛陀难提,等等。①有用“佛陀”或“浮屠”“浮图”作人名全称的,这里不作讨论。如:《北齐书·于栗磾传》:“正光四年,行台、广阳王元深北伐,引谨为长流参军,特相礼接,使其世子佛陀拜焉。”唐道宣《续高僧传》卷十六:“佛陀禅师,此云觉者,本天竺人,学务静摄,志在观方。”唐义净《根本说一切有部毗奈耶》卷四十二:“有一长者,名曰浮图,大富多财,衣食丰足。”明大闻、幻轮《释鉴稽古略续集(二)》:“虎丘尊者名浮屠,见性炯如摩尼珠。”《释迦氏谱序》:“按阎浮图云:葱岭西据香山,东南绵亘,至於蜀部。”

5.佛教徒

唐义净《根本萨婆多部律摄》卷三:“我是大师解说法故,我是佛陀善觉恶事故,我是毗钵尸佛声闻弟子於诸佛边尽归依故。”

二、佛图

1.塔

西晋安法钦《阿育王传》卷三:“后乃使人唤诸比丘而语之言:‘我欲坏佛法。汝等比丘,欲留浮图,为留僧房 ?’”

后秦弗若多罗《十诵律》卷十六:“尔时诸比丘作新佛图,担土持泥墼塼草等。”

南朝宋慧简《佛母般泥洹经》:“阿育王从八王索八斛四斗舍利,一日中作八万四千佛图。”

《魏书·世祖太武帝纪下》:“戊子,邺城毁五层佛图。”

《南齐书·良政传·虞愿》:“愿在侧曰:‘陛下起此寺,皆是百姓卖儿贴妇钱,佛若有知,当悲哭哀愍,罪高佛图,有何功德?’”

唐法琳《破邪论》卷上:“魏明帝曾欲坏宫西浮图。”

2.寺庙(指建筑或处所)

东晋僧伽提婆《中阿含经》卷三十:“尔时,尊者昙弥为生地尊长,作佛图主。”

后秦竺佛念《出曜经》卷二十一:“即夜以一铃悬於佛图竿,寻发誓愿。”

北魏慧觉《贤愚经》卷三:“於是其人,以叠覆上,担向佛图。”

唐道世《法苑珠林》卷九十五引《冥祥记》:“永嘉中与一比丘西入天竺,行过流沙千有余里,见道边败坏佛图,无复堂殿,蓬蒿没人。法朗等下瞻礼拜。”

《世说新语·言语》:“庾公尝入佛图,见卧佛,曰:‘此子疲於津梁。’”

《魏书·释老志》:“今制诸州城郡县,於众居之所,各听建佛图一区。”

3.寺院(指寺庙中的僧侣团体)

后秦鸠摩罗什《大智度初品中放光释论之余》卷九:“如大月氏西佛肉髻住处国,一佛图中有人癞风病。”

后秦佛陀耶舍《四分律》卷六:“从亲里比丘尼边取衣,若贸易为僧为佛图取者,无犯。”

北魏慧觉《贤愚经》卷六:“其父死后,佛图供具皆悉转少,众僧罢散,其寺荒坏。”

《佛祖统纪》卷三十八:“(兴皇三年)又诸民犯重罪者为佛图户,供诸寺扫洒。帝许之。於是僧祇粟遍天下。”原注:“佛图亦佛陀,此云觉者。言户者,佛寺之民户也。”

4.佛

南朝梁僧佑《出三藏记集》卷十三:“彩女先有奉法者,闻晧病,因问讯云:‘陛下就佛图中求福不?’晧举头问:‘佛神大耶?’彩女答:‘佛为大圣,天神所尊。’”

《旧唐书·杜鸿渐传》:“鸿渐心无远图,志气怯懦,又酷好佛图道,不喜军戎。”

5.佛教人名

东晋帛尸梨蜜多罗《灌顶召五方龙王摄疫毒神咒上品经》卷九:“佛图那龙王,三物都路龙王,娑揽摩龙王,三物弗路龙王……”(此经《佑录》未题译人)

《世说新语·言语》:“佛图澄与诸石游,林公曰:‘澄以石虎为海鸥鸟。’”

南朝梁慧皎《高僧传》卷八:“中有释道安者,资学於圣师竺佛图澄。”

唐道世《法苑珠林》卷九十七:“晋竺法慧,本关中人,方直有戒行,入嵩高山事佛图蜜为师。”

失译《陀罗尼杂集》卷五:“佛说妇人产难陀罗尼:目多修利夜,赦尸伽罗,悉侈,罗候失,栴陀罗,波罗目至也兜,目多萨婆婆婆婆,佛图那梨,伽罗婆,波罗目遮也兜……”

《晋书·艺术传·佛图澄》:“佛图澄,天竺人也。本姓帛氏。”

三、浮屠

1.佛;释迦牟尼的称号

《后汉书·襄楷传》“:又闻宫中立黄老、浮屠之祠。”李贤注“:浮屠即佛陁,但声转耳,并谓佛也。”

南朝梁僧佑《出三藏记集》卷一“:自前汉之末,经法始通,译音胥讹,未能明练。故浮屠桑门,言谬汉史,音字犹然,况于义乎。”

唐法琳《辩正论》卷四:“汉世曰浮屠,即佛陀也。”

宋念常《佛祖历代通载》卷七“:是岁作浮屠殿二所,谓耆阇须弥。”

2.佛教 ;佛教的

《后汉书·光武十王·楚王英》:“晚节更喜黄老,学为浮屠斋戒祭祀。”李贤注引袁宏《汉纪》:“浮屠,佛也,西域天竺国有佛道焉。佛者,汉言觉也,将以觉悟群生也。”

《梁书·儒林传·范缜》:“浮屠害政,桑门蠹俗,风惊雾起,驰荡不休。”

东晋宗炳《明佛论》(载《弘明集》卷二):“郭璞传:古谓天毒即天竺,浮屠所兴。”

唐韩愈《吊武侍御画佛文》(载《乐邦文类》卷二):“有为浮屠之法者,造武氏而谕之……就浮屠师,请图前所谓佛者。浮屠师受而图之。”

3.佛教徒;僧人

唐韩愈《送僧澄观》:“浮屠西来何施为,扰扰四海争奔驰。”

《新唐书·王世充传》:“御史大夫郑颋丐为浮屠,世充恶其言,杀之。”

宋钱易《净光大师行业碑》(载《四明尊者教行录》卷七):“师凡与台人授戒,有舍屠宰而执经论者,有不血食者,有至死不言杀者,有投高死而发愿者,有弃妻子而求为浮屠人者。”

明大闻、幻轮《释鉴稽古略续集(二)》:“会朝廷徵有道浮屠以备顾问,师至南京。”

4.塔

《三国志·魏志·乌丸鲜卑东夷传》:“其立苏涂之义,有似浮屠,而所行善恶有异。”

《北史·齐本纪·高祖神武帝》:“二月,永宁寺九层浮屠灾。”

北魏杨衒之《洛阳伽蓝记》卷四:“宣忠寺……门有三层浮屠一所,工踰昭义。”

唐严郢《唐大兴善寺故大德大辨正广智三藏和尚碑铭》(载《代宗朝赠司空大辨正广智三藏和上表制集》卷六):“诏起宝塔,旧庭之隅,下藏舍利,上饰浮屠。”

宋志磐《佛祖统纪》卷四十八:“承安四年以太后遗命诏下和龙府起大明寺,造九级浮屠。”

明如惺《大明高僧传》卷四:“慈旨赐之,即于讲堂之西建一浮屠,以徵神化。”

四、浮图

1.佛;释迦牟尼的称号

《后汉书·桓帝纪论》:“前史称桓帝好音乐……设华盖以祠浮图、老子。”李贤注:“浮图,今佛也。”

《三国志·吴志·刘繇传附笮融》:“乃大起浮图祠,以铜为人,黄金涂身,衣以锦采。”

宋念常《佛祖历代通载》卷五:“桓帝於宫中铸黄金浮图老子像,覆以百宝华盖,身奉祀之。”

元祥迈《辩伪录》卷二:“初张骞西来,始传浮图之号,至於今代。”

2.佛教 ;佛教的

南朝梁《高明二法师答李交州淼难佛不见形事》(载《弘明集》卷十一):“郭朴博古,毒即天竺,浮图所兴(浮图者 ,佛图也)。”

唐契嵩《镡津文集》卷一:“故其送高闲序曰:今闲师浮图氏,一死生解外胶。”

宋赞宁《进高僧传表》:“浮图揭汉,梵夹翻华,将佛国之同风,与玉京而合制。”

《旧唐书·柳公绰传》:“时废浮图法,以铜像铸钱。”

《新唐书·傅弈传》:“武德七年,上疏极诋浮图法。”

3.人名

南朝梁慧皎《高僧传》卷十:“竺法慧,本关中人,方直有戒行,入嵩高山事,浮图密为师。”

唐道世《法苑珠林》卷三十六:“浮图澄传曰:澄以钵盛水,烧香祝之,须臾生青莲华。”

4.僧人

南朝梁僧顺《析三破论》(载《弘明集》卷八):“论云:剃头为浮图。”

唐《大慧普觉禅师住径山能仁禅院语录》卷四:“师讳宗杲,宣州宁国人,姓奚氏,年十七为浮图,不欲居乡里。从经论师,即出行四方。”

宋志磐《佛祖统纪》卷四十一:“贾岛初为浮图,名无本。”

宋陈舜俞《镡津明教大师行业记》(出《镡津文集目录》):“已而浮图之讲解者,恶其有别传之语而耻其所宗不在。”

《游方记抄》:“寺有唐画罗汉一板,笔迹超妙,眉目津津,欲与人语。成都古画浮图像最多,皆出此下。”

《旧唐书·李泌传》:“特诏兵部侍郎丁公著、太常少卿陆亘与繁等三人抗浮图道士讲论。”

《新唐书·天文志一》:“太史李淳风、浮图一行尤称精博,后世未能过也。”

5.塔

西晋安法钦《阿育王传》卷一:“有一夜叉赍一舍利,至得叉尸罗国,欲作浮图。”

东晋法显《杂藏经》:“如月氏国王,欲求佛道故,作三十二塔,供养佛相。……即时回心,舍生死向涅槃,作第三十二浮图,以求解脱。由是因缘成罗汉道。”

北魏般若流支《得无垢女经》:“把金散浮图,香油涂佛塔。”

隋阇那崛多《佛本行集经》卷二:“时彼比丘亦生心念:我今可以此摩尼宝安置浮图承露盘上,作於宝瓶。生此念已,至於塔所。”

南朝梁慧皎《高僧传》卷九:“宣时到寺与澄同坐,浮图一铃独鸣。”

北魏杨衒之《洛阳伽蓝记》卷第五:“死者以火焚烧,收骨葬之,上起浮图。”

唐法琳《辩正论》卷四:“崇敬三宝,钦尚四弘,於法喜寺兴建七层浮图砖塔。”

宋神清《北山录》卷六:“尝有传鲁般浮图(自注:鲁般春秋後语时人,浮图自晋宋方有也),右军般若。彼向知般在春秋,王居晋穆,则不有是言也。”

《魏书·释老志》:“凡宫塔制度,犹依天竺旧状而重构之,从一级至三、五、七、九。世人相承谓之‘浮图’,或云‘佛图’。晋世,洛中佛图有四十二所矣。”

6.塔寺等佛教建筑;寺庙

东晋僧伽提婆《增壹阿含经》卷二十五:“是时,释提桓因知尸婆罗心中所念,即於山中化作浮图,园果树木皆悉备具,周匝有浴池。”

唐道世《法苑珠林》卷四十二:“沙门竺法进者,开度浮图主也。”

《旧唐书·田承嗣传》:“顿兵于魏州南平邑浮图,咸迟留不进。”

五、佛驮

1.觉者 ;佛

南朝宋僧伽跋摩《萨婆多部毗尼摩得勒伽》卷一:“如来阿罗呵三藐三佛驮。”

唐湛然《维摩经略疏》卷第十:“佛驮名觉,亦名知。”

2.人名

晋帛尸梨蜜多罗《灌顶三归五戒带佩护身咒经》卷三:“神名佛驮仙陀楼多,主护人斗诤,口舌不行。”(《佑录》未题译人)

南朝梁慧皎《高僧传》卷二:“佛驮跋陀罗,此云觉贤。本姓释氏,迦维罗卫人,甘露饭王之苗裔也。”

六、勃陀

1.觉 ;佛

唐义净《大孔雀咒王经》卷上:“南谟勃陀喃,大觉诸如来。”

唐澄观《大方广佛华严经随疏演义钞》卷十六:“勃陀云觉者,即是佛字。”

2.人名:

唐阿地瞿多《陀罗尼集经》卷十二:“第十三座主名勃陀誓多,作佛塔形并基四重,光焰围绕。”

唐光述《俱舍论记》卷二十:“能觉悟天故名觉天,梵云勃陀提婆,勃陀名觉,提婆名天。旧云佛陀提婆 ,讹也。”

七、勃驮。觉;佛

唐一行《大毗卢遮那成佛经疏》卷十:“萨嚩勃驮(一切佛也)菩提萨埵(菩萨也)。”

唐不可思议《大毗卢遮那经供养次第法疏》卷下:“南么三曼多勃驮喃(归命一切诸佛)。”

八、浮陀。人名

南朝梁僧佑《出三藏记集》卷二:“阿毗昙毗婆沙六十卷(丁丑岁四月出至己卯岁七月讫)。右一部,凡六十卷,晋安帝时,凉州沙门释道泰共西域沙门浮陀跋摩,於凉州城内苑闲豫宫寺译出。”

唐道世《法苑珠林》卷八十四:“闻关中有浮陀跋禅师在石羊寺弘法,高往师之。”

宋法云《翻译名义集》卷一:“浮陀跋摩,此云觉铠。西域人,志操明直,聪悟出群。”

《魏书·释老志》:“太安初,有师子国胡沙门邪奢遗多、浮陁难提等五人,奉佛像三,到京都。”

九、伏驮。人名

《华严经文义纲目刊行序》:“并请得大乘三果菩萨禅师名伏驮跋陀罗,此云觉贤,俗姓释迦氏,即甘露饭王之苗裔,来至晋朝。”

《六祖大师法宝坛经》:“第八佛驮难提尊者,第九伏驮蜜多尊者,第十胁尊者。”

十、母驮。觉;佛

唐输婆迦罗《摄大毗卢遮那成佛神变加持经大悲胎藏转字轮成三藐三佛陀入八秘密六月成就仪轨》:“三藐三母驮。”

唐不空《读诵佛母大孔雀明王经前启请法》:“南谟母驮野,南谟达磨野,南谟僧伽野。”

十一、没陀。觉者

良贲《仁王护国般若波罗蜜多经疏》卷下三:“三藐者,此云正也;三没陀野者,此云等觉。”

根据以上调查,我们把这些词的使用情况,用表格列出,①另有“部多”一词,宋道诚《释氏要览》卷中说:“佛宝,梵语佛陀,或云浮屠,或云部多,或云母驮,或没陀。皆是五天竺语楚夏也,并译为觉。”《一切经音义》卷三十三:“部多宫。部多,此云自生,谓此类从母生者名夜叉,化生者名部多也。”卷七十:“部多,已生义,含多解故,仍置本名。”《翻梵语》卷七:“浮陀,亦云部陀,亦云浮泰。译曰已生,亦云大身。”今查佛经中“部多”的用例都与“佛陀”无关,而与《一切经音义》和《翻梵语》的解释相合。《释氏要览》疑误。其中字母表示:A=内典,其中又分:a=限于汉魏以来译经,b=限于密教译经及咒语,c=限于汉僧著录;D=外典。各例的初见时代标在字母前,其中汉字的意义:汉=东汉,三=三国,西=西晋,晋=东晋,南=南朝宋,齐=南朝齐,梁=南朝梁,秦=后秦,魏=北魏,唐=唐代,宋=宋代;字母后“-”号表示用例少见。

意义形式 觉;觉者 佛 佛教 人名 僧侣 塔 寺庙 寺院团体佛陀 汉-西A 魏A-/魏D- 梁a-,c 汉-西A 唐a-佛图 梁c-/唐D- 晋b-,c/晋D- 西a,c/魏D 晋a/晋D- 秦a,c-浮屠 梁c/汉D 晋c/汉D 梁c/唐D 魏c/三D浮图 宋c-/汉D 梁c/唐D 梁c- 梁c/唐D 西a,c/晋D 晋A/唐D-浮陀 梁c-/魏D-佛驮 南a- 唐b 晋A-/梁A勃陀 唐b- 唐b- 唐b-,c-勃驮 唐b- 唐b-伏驮唐c-母驮 唐b- 唐b-没陀 唐b-

以上意义可分两组,其中“佛图”“浮屠”“浮图”兼与塔寺有关,其他只与Buddha有关。

“佛图”与其他各词来源不同,《宗教词典》(上海辞书出版社1981):“浮图:亦作‘浮屠’‘佛图’。1.梵文Buddha的音译 ,同‘佛陀’;2.梵文 Buddhastūpa(佛陀窣堵坡)音译之讹略。”这个解释不够准确。stūpa是古印度一种起标记作用的建筑,佛教兴起后,用来供奉舍利或经文佛像,因此作Buddhastūpa,译成汉语,应该是“佛塔”,①也就是“佛图”。佛教建筑塔寺往往共存,因此称“佛图寺”(佛图+寺)②:

西晋法炬、法立《法句譬喻经》卷二:“山中作佛图寺,五百罗汉,常止其中。”

东晋迦留陀伽《十二游经》:“六年须达与太子祇陀共为佛作精舍,作十二佛图寺,七十二讲堂,三千六百间屋,五百楼阁。”(此经《佑录》未题译人)

南朝梁僧旻、宝唱《经律异相》卷三十:“昔有一人,见浮图寺,意欲作之,而钱帛不足,发愿入海,益得金宝:我当作寺,国中第一。(出十卷譬喻经第四卷)”

“佛图”可以简作“图”,因此有“图寺”或“图庙”,意思是“塔寺”或“塔庙”:

《高僧传》卷一:“僧会欲使道振江左兴立图寺,乃杖锡东游。”

《广弘明集》卷七:“而图寺极壮穷海陆之财。”

《魏书·崔光传》:“如闻往者刺史临州,多构图寺,道俗诸用,稍有发掘,基蹗泥灰,或出于此。”

失译《分别功德论》卷三:“於是罢狱兴福,起八万四千图庙。”

“浮图”“浮屠”与“佛图”相混,①“浮图”“浮屠”是Buddha的异译,因与“佛图”音近相混。这种现象,语言学上称为Contaɡion,黄长著等译哈特曼、斯托克《语言与语言学词典》(原著 1972,上海译文出版社 1981年中译本):“Contaɡion感染[词义的]两个语义上有联系的词形相互混淆的过程或结果。如restive本来有inactive(迟顿的)、persistent(固执的)的意思,但和restless(不安的)发生联想,便产生了fidɡety(烦燥不安)的新意义。”这种“感染”是词汇聚合中的变化,与有些研究者所谈的组合感染没有关系。也指塔或寺庙等佛教建筑,或与“塔寺”“庙塔”等同义连文:

唐法琳《辩正论》卷七“康阿得造塔放还”自注引《幽明录》:“府君问何所奉事,得曰:‘家起佛图塔寺供养道人。’”

北魏菩提留支《佛名经》卷一:“敬礼舍利形像浮图庙塔。”

南朝菩提灯《占察善恶业报经》卷上:“供养一切诸佛法身色身舍利形像浮图庙塔一切佛事,供养一切所有法藏及说法处,供养一切贤圣僧众。”

《南齐书·魏虏传》:“自是敬畏佛教,立塔寺浮图。”

唐智升《集诸经礼忏仪》卷上:“敬礼舍利形像浮图庙塔。”

“佛图”和“浮图”等词,既有相同的地方,也有不同。其中,表示寺院团体一义是“佛图”所特有的,没有影响“浮图”等词;而“佛图”则受“佛陀”“浮图”的影响,用来指佛或作佛教人名的前半。

从这些词在文献中的分布看,可以作这样的区别:

产生于外典(D)的用词是:浮屠、浮图,浮陀几乎同时见于外典(D)和汉僧著录(c),伏驮也产生于汉僧著录(c)中。产生于一般译经(a)的用词是:佛陀、佛图、佛驮,产生于咒语类译经(b)的有:勃陀、勃驮、母驮、没陀。

内典(A)中,用于人名的以“佛陀~”最常见,但外典(D)却不用,偶有的几例人名用了“佛图~”“浮陀~”。内典中,汉著文献(c)的作者似乎一直在尝试用一种更好的方式来作人名,除了“佛陀~”“佛图~”“浮陀~”外,他们还使用了“浮图~”“勃陀~”“浮陀~”“伏驮~”等。

对释迦牟尼或者佛的称呼,外典(D)有自创的“浮屠”“浮图”,几乎不用“佛陀”,而内典(A)则以“佛陀”为主,只有汉著文献(c)中时有“浮屠”“浮图”出现。南朝梁刘勰《灭惑论》说:“《三破论》云:佛旧经本云浮屠,罗什改为佛徒,知其源恶故也。所以詺为浮屠,胡人凶恶故,老子云‘化其始不欲伤其形’,故髡其头,名为浮屠,况屠割也。至僧袆後,改为佛图。”(载《弘明集》卷八)这个说法与我们看到的材料不一致,译经中未见“浮屠”或“浮图”,可能有论战中信口说来的成分。但或许因为存在着这样的解释,“浮屠”的用例比“浮图”要少得多。

外典(D)和汉著文献(c)在此有相当的一致性,“浮图”后来引申出僧侣的意义,并获得了“佛图”所表示的塔、庙的意义,“浮屠”也有类似的变化,这些变化都出现在这两类文献中。另外,这两类文献对“觉”或“觉者”的意思似乎没有兴趣,使它们的音译形式成为译经中的专用概念,与之相反,咒语类译经(b)对它们十分感兴趣,在后来的翻译中,又创造了“勃陀”“勃驮”“母驮”“没陀”等形式来表示。

“佛图”和“浮陀”使用范围大致相似,主要见于汉著(c),或见于外典(D),从书面上看,它们恰是“佛陀”和“浮图”的综合,具有相当的承袭性。比较之下,密宗类(b)创造的几个形式“勃陀”“勃驮”“母驮”“没陀”,与上述的几个形式相去甚远,散发出强烈的外来色彩。

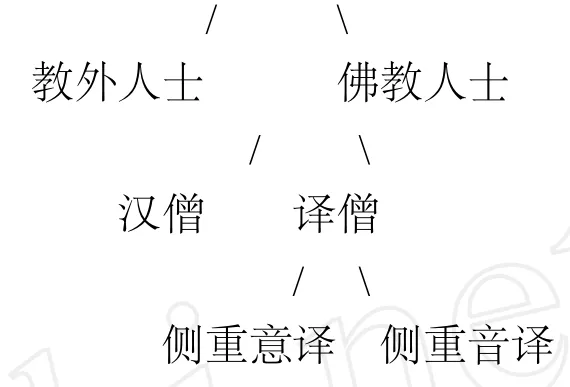

综合以上分析,除了像“佛”“佛陀”那样通用的译文以外,可以就这些佛教词的使用情况,大致划分出几个社会用语集团:

1(a).侧重意译的译僧,早期以胡僧为主,辅以汉人,后来也有汉僧加入主持,但译经用语(书面语)的风格大致已定,他们就在这个框架内进行用语的创新,很少吸收教外汉人用语,他们的使用形式主要是“佛陀”,“佛图”是译僧的创造,后来被教外和教内的汉人广泛采用;

2(b).大段音译的译僧用语,是译僧中极端讲究形似的一派,追求译文的朗读效果尽量接近梵语,“勃驮”“母驮”“没陀”等形式只见于他们的译文中,另外他们还多用“佛驮”“勃陀”;

3(c).奉教汉人,他们了解佛教,但又熟悉汉语,在他们的著述中,既受佛教文献的影响,也常常大量引用教外汉人著述,又有自己的用语特色,一方面,他们使用“浮屠”“浮图”“浮陀”等教外汉人的形式,另一方面,他们也采用意译经文中的“佛图”和音译经文中的“勃陀”,只见于他们作品中的有“伏驮”;

4(D).教外汉人,他们对佛教有了解,但不深入或不崇奉,受佛教教内用语影响很少,“浮屠”“浮图”“浮陀”主要由他们使用,偶而使用“佛图”“佛陀”。

需要说明一点,我们认为社会方言不是一个独立的系统,它依附于全民共同语,是在全民共同语中的基本成分的基础上,附有的带有本交际社团特有成分的用语,本文就是讨论这种交际社团特有用语。在汉语中,佛教用语形成了社会方言,而从我们的调查来看,汉地的佛教社团也不是一个完全一致的整体,具有不同思想文化背景的人们在这种由特殊文化造成的汉语社会方言中,又根据各自的文化背景和交流的密切程度,形成了更小的语用社团,或者说具有不同风格的社会次方言。使用汉语的不同社会群体在基本用语上保持高度一致,但是,在某些专门用语方面却出现了相当明显的界限,这种差异,不仅反映在词汇的形式和用字上,也反映在它们的意义上,从而形成某些专门用词的分布差异。可以把“佛陀”和它的变体的社会群体差异用图表显示如下:

汉语使用者

The Differentia of Buddhism Diction in Chinese from the Word Buddha and its Different Translations

YU Li-ming(Institute of Popu lar Chinese Culture Stud ies of Sichuan University,Chengdu 610064,China)

The word Buddha wasoriginally translated into Chinese word fo,w hile fotuo was its later form,and w as w idely used in the Buddha classics of Chinese after the East-Jin dynasty.A t the same time,there appeared a lot of similar form s.Other than the differences of meaning and its usage,there are obvious differences in the literature distribution,w hich reflect the differencesof the different organizations in their Buddhism diction.

Buddha;different translations;the change of meaning;the differences in different o rganization diction

H131

A

1674-2273(2011)04-0018-07

2011-05-08

俞理明(1952-),男,浙江宁波人,四川大学中文系教授,四川大学“985工程”文化遗产与文化互动创新基地、中国俗文化研究所教授,博士生导师,主要从事佛教、道教文献及汉语史研究。

(责任编辑 何旺生)