中国影视翻译研究14年发展及现状分析

2011-11-02刘大燕樊子牛

刘大燕 樊子牛 王 华

(1.重庆交通大学 外国语学院,重庆 400074;2.四川外语学院 教育技术中心,重庆 400031;3.四川外语学院 重庆南方翻译学院经贸系,重庆 401120)

中国影视翻译研究14年发展及现状分析

刘大燕 樊子牛 王 华

(1.重庆交通大学 外国语学院,重庆 400074;2.四川外语学院 教育技术中心,重庆 400031;3.四川外语学院 重庆南方翻译学院经贸系,重庆 401120)

我国影视翻译研究比西方国家起步晚,基础薄弱。通过分析学术刊物相关论文数据和国内影视翻译研究的六大方向,探讨中国影视翻译研究14年(1995-2008)的发展及现状,总结研究的共同点和热点,指出研究的不足之处和有待深入的领域,为开阔视野,肯定影视翻译研究的学术价值,提高其学术地位做出努力。

影视翻译;字幕译制;配音;片名翻译

1.前言

翻译研究在最近几十年飞速发展,期间,影视翻译作为一个新兴的领域出现,在1995年最终被确立为一个独立的研究领域。1995年对于影视翻译研究来说之所以关键,主要是基于三大因素:电影百年纪念活动于当年举办;1995年以来,一小部分如威尔士和加泰隆语国家等地的学者逐渐意识到研究影视翻译大有可为;同时,科技迅速腾飞,带来了电子产品及服务的迅猛发展,客观上形成了研究影视翻译的有利条件。于是,影视翻译进一步蓬勃发展,成为了翻译研究的一个分支(Gambier,2008:12-13)。

作为翻译研究的一部分,影视翻译理论的发展有助于完善整个翻译理论框架。翻译研究本身涵盖了文学、科技、新闻、影视、机器翻译等诸多方面,任何一方面都不能忽视。正是意识到这点,杰里米·芒迪(Jeremy Munday)为其介绍翻译研究领域的著作《翻译学导论——理论与实践》中未包括影视翻译研究而深表遗憾。在该书的中文版序言中,他承认了影视翻译在翻译研究中的地位:“从2001年本书出版至今,已有五年时间。在这段时间内,翻译学还取得了其他一些重大发展。其中最显著的包括影视翻译(配音和字幕翻译)、翻译技术……”(Munday,2007)。进入21世纪后,西方影视翻译研究已经扩展到更为广阔的视听领域,强调研究的多语种和跨学科性,不仅同翻译研究和文学研究,还与跨文化研究、影视多媒体研究和传媒研究相结合(O’Connell,2007:120)。

为了解中国影视翻译研究14年(1995-2008)的发展及现状,本文分析了学术刊物相关论文数据和国内影视翻译研究的六大方向,旨在总结研究的共同点和热点,指出研究的不足之处和有待深入研究的领域。

2.学术刊物相关论文数据分析

2.1 翻译研究与影视翻译研究学术刊物的论文数量对比

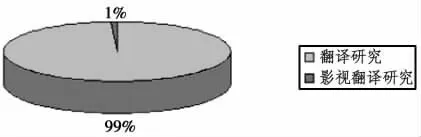

国外影视作品的大量引进凸显了影视翻译的重要性,推动了影视翻译实践的发展,而国内对影视翻译进行的研究却受到严重忽视。在中国期刊全文数据库(CNKI)中检索的数据显示,1995-2008年这14年来国内有关翻译研究的文章达54771篇,而其中影视翻译研究的文章仅442篇(见图1),其中刊登在电影杂志或评介上的占了一部分,体现了影视翻译与电影研究的紧密关系,但登载在有影响力的尤其是核心的翻译研究学术刊物上的文章严重不足,由此对影视翻译研究在国内学术界不受重视的程度也可窥一斑。

卡拉密特格罗(Fotios Karamitroglou)曾经指出一个众所周知的事实:影视翻译一直被认为地位不如(书面的)文学翻译,……(Karamitroglou,2000:10)。文学翻译历史悠久,而影视翻译还算一个新兴的研究领域,自获得认可不过短短14年,不论国内还是国外,研究人员的数量以及相关学术论文数量相对较少。我国著名影视翻译家钱绍昌教授也深刻体会到国内译界对影视翻译的重视远不如文学翻译,“反映在大学里有关课程之开设、学术刊物上有关论文之发表、学术团体中有关组织之建设等等方面,均与影视翻译的社会作用不相称。”(钱绍昌,2000:61)

图1 翻译研究与影视翻译研究学术刊物文章数量对比(1995-2008)

从目前情况来看,国内影视翻译界出现了严重失衡的局面:一方面,影视作品的翻译随着国外影视作品的大量引进而如火如荼,电影翻译对社会的影响日益深远,如钱绍昌教授(2000:61)所指出的“如今译制片受众(观众)的数量远远超过翻译文学作品受众(读者)的数量,影视翻译对社会的影响也决不在文学翻译之下”;另一方面国内的影视翻译研究却相对滞后,未能在翻译研究中取得相应的地位。

2.2 国内影视翻译研究学术刊物论文数量的年份分布

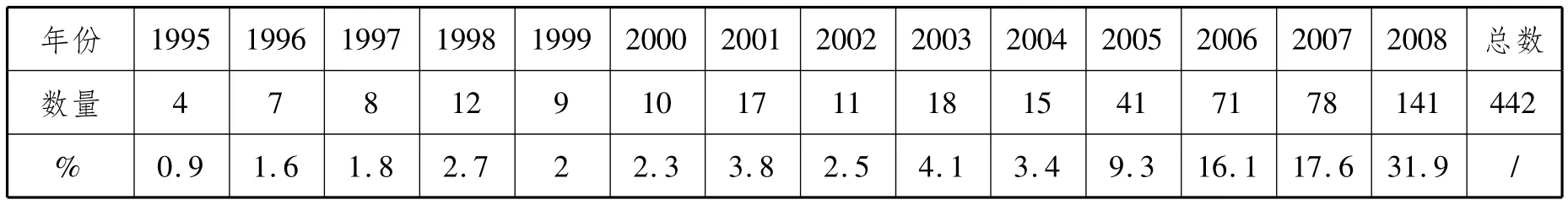

从CNKI上检索到的这14年来国内有关影视翻译的文章总数为442篇,其年份分布(见表1)显示:1995-2004年这10年间,影视翻译研究方面可以算是只言片语,仅占相关文章总数的25.1%。而2005-2008这四年,影视翻译研究的文章呈现大幅上升趋势,达到前10年总和的三倍之多,占到总数的74.9%。从年份分布折线图(图2)可以更直观地看到这种变化。

表1 国内影视翻译研究学术刊物论文年份分布(1995-2008)

图2 国内影视翻译研究学术刊物论文年份分布折线图(1995-2008)

这种变化与国外影视作品的输入量成正比。以国外电影进口为例,2001年入世之前,我国对国外电影的进口保持配额,每年只有10来部电影的进口,后来增加到20部左右。根据新华网的一篇报道提供的数字,在2000-2004年,中国从各个渠道进口的影片4332部,其中在电影院放映的有211部进口影片(新华网,2005)。然而在这段时间,国内的影视翻译研究仍然处于低迷状态,直到2005年才对市场的变化作出反应,文章数量猛增,尤其是2008年一年发表的相关论文占到了14年总数的31.9%,显示影视翻译研究逐渐受到关注。

2.3 国内影视翻译研究主题分布

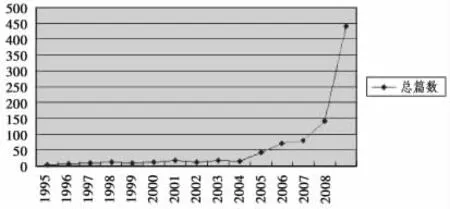

在442篇论及影视翻译的文章中,按照主题可粗略地分为三类:片名翻译、配音和字幕译制研究。电影片名翻译的文章占了很大部分,共210篇,占总数的47.5%。除片名外的占52.5%,其中单独针对配音或字幕的各占19%和12%,而对影视翻译综合论述的(包括字幕和配音以及其他方面)占22%(见图3)。

图3 国内影视翻译研究主题分布

从以上数据可以看出,国内影视翻译研究主要集中在片名翻译上,这是研究时间最长、研究人员最多的一个方面,文章多围绕片名翻译的标准和技巧来展开讨论。对字幕和配音的讨论多集中在对译制的作品进行评析或探讨相关翻译原则和技巧上,而在影视翻译对语言政策和社会文化行为可能产生更深远的影响方面却缺乏洞见,可见国内研究的深度方面尚有不足。

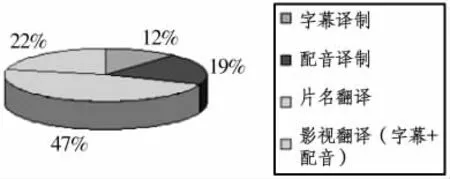

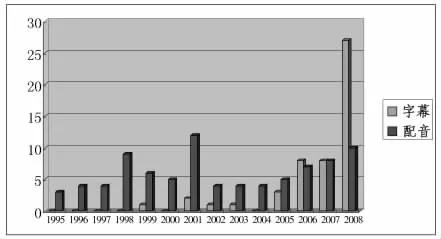

2.4 国内影视译制方式比较

国内影视译制方式主要是配音和字幕译制。在学术刊物上单独针对配音或字幕译制的文章各占19%和12%,无论是从数量还是从年份的分布情况(图4)来看,对配音的研究一直领先于对字幕译制的研究,这主要是由我国的译制传统造成的。我国的影视翻译始于解放后,配音(又称译制片)一直是我国主要的译制方式。上世纪八、九十年代,译制片进入辉煌时期,一大批脍炙人口的佳作问世,至今仍使人津津乐道。从图4可以看到,这14年来国内对译制片的讨论几乎从未间断过,尤其在2001年,由于第三届中国广电学会电视译制片奖的评选,掀起了研讨译制片的高潮,带动了大量相关文章的发表。

近年来,随着人们对原版影片的接触增多,外语水平的增长,观看原声影片的兴趣渐浓,促进了字幕译制方式的蓬勃发展。作为对这种变化的反应,研究字幕译制的文章从2005年开始大幅上升,到2008年,已远远超过对传统译制片的讨论。配音与字幕之争虽一直不绝于耳,但两种译制方式各有所长,当前国内的电影翻译呈现配音和字幕并存的局面,观众可选择观看何种译制方式的影片。

图4 国内影视译制方式(配音和字幕)比较

3.国内影视翻译研究方向分析

对影视翻译进行研究探讨的不仅有从事翻译研究的学者,还包括从事影视艺术研究和影视译制的人员,如电影翻译家、译制导演、配音演员等,也有一些普通的影视译制爱好者和电影迷,其他领域的一些学者也加入其中,参加一些影视翻译的讨论。这些都反映了影视翻译与翻译研究、电影研究、跨文化研究、传媒研究等相结合的跨学科性质,造成了研究的方向各异。下文对发表在国内学术期刊上有关影视翻译的研究分为六大方向进行梳理和分析,以便学界了解国内研究的深度和广度。

3.1 对国内外影视翻译研究的综述

从宏观来看,国内对影视翻译研究进行综述的文章只有寥寥数篇,分别概括了中西方的研究状况。概括中国研究状况的主要探讨了研究的尴尬现状,不仅研究本身受到忽视,译界甚至还有否定其翻译本质的倾向。在对国内影视翻译研究梳理方面缺乏全面、系统、概括性和有影响力的论述。李国顺(2008)曾经从作品集锦、鉴赏批评、创作随想、理论探索和史料总结这几个方面归纳了中国电影译制片的理论现状,这样的概括比较罕见。

早在1960年,西方重要学术期刊Babel上就发表了有关影视翻译研究的论文,启动了西方尤其是欧洲翻译研究在该领域的发展(Gambier,2008:14),如今影视翻译研究在西方更是日趋成熟,无论在具体的特点、技巧还是在其原则、标准方面都有非常系统的理论,如Henrik Gottlieb教授和Kantan教授在字幕翻译研究方面的卓著贡献(李新新,2005)。董海雅(2007)回顾了西方在影视翻译研究领域的进展与现状,介绍了其多元化的研究视角与学术动态。借鉴西方研究成果对国内研究大有裨益,但国内这方面的文章乏善可陈,更谈不上对二者进行深入系统的比较了。

相对而言,概括国内影视翻译实践的稍多些。有对中国电影译制发展史进行梳理的,主要是配音(即译制片)的发展史,如将其划分为四个阶段(柴梅萍,2006)或分析20世纪前期好莱坞影片的汉译传播(张伟,2006)。有的则比较关注国内现状,指出目前存在的一些问题,如配音与字幕译制之争、电影译制的质量问题、缺乏理论研究和教学投入等,并探讨了解决这些问题的办法与出路(龙千红,2007;柴梅萍,2006)。

3.2 影视翻译原则和技巧的探讨

许多学者本身从事影视翻译,经验丰富。他们从自己的实践出发,总结影视翻译语言特点,并根据其特点,探讨影视翻译原则和技巧。这方面比较有影响的学者有钱绍昌、张春柏和麻争旗等。

三位学者都在影视翻译实践领域硕果累累:钱绍昌教授自1984年就从事影视剧的翻译,到2000年已翻译了600余部集,张春柏教授翻译电影电视剧约300部(集),麻争旗教授翻译电影、电视单本剧50余部,电视连续剧、系列片600多集。这些实践工作为他们积累了丰富的经验。他们都撰文总结了影视语言的特征。麻争旗归纳的影视翻译五大特征包括口语化、人物性格化、情感化、口型化、通俗化(麻争旗,1997)。张春柏总结了影视剧语言的即时性和大众性两大特征,尤其对影视语言的口语性质进行了深入分析(张春柏,1998)。钱绍昌也指出影视语言不同于书面文学语言的五个特点:聆听性、综合性、瞬间性、通俗性、无注性(钱绍昌,2000)。以此为基础,三位学者以大量的亲身译例分别归纳了影视翻译的一些原则和技巧。钱绍昌介绍了七条个人经验,并强调在影视翻译时,翻译的“信、达、雅”三项原则中以“达”最为重要。张春柏以影视翻译与普通的文学翻译的不同之处为指导原则。另一位领军人物麻争旗认为所论及的影视翻译五大特征相辅相承,是做好影视翻译的基本保证。麻争旗在2005年出版了影视翻译研究的专著《影视译制概论》,在我国影视译制理论研究、影视译制人才培养等方面产生了深远的影响。

这些从自身影视译制实践中总结出的宝贵经验,为中国影视翻译理论的提炼和研究打下了基础。受此启发,其他学者对影视翻译特征和原则技巧进一步归纳总结、拓展深化。有分析字幕翻译特点和相应的翻译策略(李运兴,2001);有对配音基本原则的概括(马建丽,2006);有分析二者声画同步策略的(柴梅萍,2003)。其他还包括字幕翻译的限制因素和规范、字幕技术性处理原则、译制片配音的内外部技巧等。

部分学者致力于总结影视翻译特点,或概括其难点,如影视翻译过程中最常见的四对矛盾(赵春梅,2002)以及把配音比作“带着镣铐的舞蹈”,讨论其制约性和适应性(王明军,2006);或着眼于影视语言某一方面的特征,如幽默语言、俚语、粗俗语、法庭语言和修辞造成的难点以及单独探讨配音的口语体特点等。有的学者研究影视翻译的风格问题。还有部分学者关注不同译制方式的比较,如舞台语言与影视配音、配音与字幕翻译的差异等,通过比较,总结各自特色,以便采用不同的翻译策略。

3.3 翻译理论和其他理论的应用

影视翻译作为翻译研究的一个分支,有助于翻译研究的完善,而翻译研究则使影视翻译研究更全面地展开。在西方,许多翻译理论被运用到影视翻译研究中,其中有关联理论、目的论、描述性翻译学和多元系统视角,还有勒菲弗尔的权力操控论和韦努蒂的归化理论等(Gambier,2008:25)。国内也有类似的尝试,但运用的范围较狭窄,主要有以下方面:

把视翻译为一种言语交际行为的关联理论运用于影视翻译研究的较多,关联性是源语的理解和翻译过程中对语码进行选择的依据。国内有人尝试以关联理论翻译观来解释电影配音(叶长缨,2005)或字幕翻译(王荣,2007)。把目的论、功能对等原则或读者接受理论应用于影视翻译的也比较多,三者都强调译者结合翻译的目的和译文接受者(观众)的情况和反应,从原作所提供的多源信息中进行选择性的翻译,这也是影视翻译的一大特色,如将读者接受理论应用于字幕翻译中的隐喻翻译(谢满兰,2007)或目的论视角下的华语古装片英文字幕的翻译(康玉晶,2008)。

作为一种大众文化和流行艺术形式的电影离不开审美和创造,部分学者就从这一角度谈影视翻译。麻争旗(2003)研究了影视剧脚本的翻译及再创作的审美特征,说明了脚本的基本翻译方法,并从审美的角度分析了这些方法所表现出来的艺术品质。牟丽(2006)同样认为影视翻译离不开再创造,并在赋予人物个性化的语言等五个方面都有广泛的应用。

少数学者运用了其他理论和研究视角,包括讨论字幕翻译的语域、语境和语用维度,言语行为理论、会话含义理论、合作原则在电影字幕翻译中的应用,也有从后殖民理论、权力话语角度或意识形态对字幕和配音翻译的操控入手,还有从文本视角解读影视翻译,或者以辩证系统观或信息论为基础进行研究等等,此处不再一一列举。

3.4 文化视角下的研究

影视作品作为文化的载体,在传播流行文化方面的作用不容小觑,而外国影片的译介是跨文化交流的重要形式,为不同文化间的了解架起桥梁。有相当部分学者从文化视角研究影视翻译,或着眼于跨文化交际,或讨论其中的文化因素,如影视翻译中文化信息和意象的处理、影视翻译中的归化和异化、从中西审美差异或文化差异看影视翻译等等。探讨最多的是采用不同的翻译策略处理文化因素,如在电影配音翻译中采用“文化替换”和“文化补偿”的方法(叶长缨,2006),在字幕翻译中采用直译、意译、缩译等手法,解决由于文化差异造成的语义缺省和语义冲突(赵速梅,2006)。对于影视翻译中文化意象的处理,柴梅萍(2001)就其重构、修润与转换发表过论述,而龚瑜行(2008)提出以压缩式、直译、归化和抽象化等策略指导文化信息的传递。

3.5 对参与影视翻译人员的研究

国内影视翻译研究也有对参与人员的讨论,如影视翻译的译者、著名的配音演员、译制导演等。对译者的讨论主要强调其主体性,如从阐释学视角探讨字幕译者的主体性体现,包括译者选择原片时的信赖,以及阐释和再创原片时的侵入、吸收和补偿(陶丹丹,2007)。此外还介绍一些电影翻译家、著名配音演员和译制导演。岳峰(2002)对20世纪中国影坛翻译家的实践进行了概述,其中有我国著名的俄、英、日、德、法语和朝鲜语电影翻译家,以及参与民族语译制片工作的少数民族语言翻译家等。这些参与影视译制人员的一些经验之谈对中国影视翻译研究也有一定的启示。

3.6 个案分析

国内影视翻译研究的另一个热点是对影视作品进行个案分析,其中有分析《阿甘正传》、《泰坦尼克号》、《断背山》等好莱坞大片的翻译,也有专门讨论一些动画片的翻译,如《花木兰》、《功夫熊猫》的配音,还有对一些华语片的对外译介情况的个案研究,如《花样年华》、《赤壁》、《集结号》等的英文字幕翻译策略研究等。

以上是国内研究较多的六大方向,当然还有一些涉足较少的领域,本文由于篇幅所限,不再赘述。

4.结语

我国在影视翻译研究方面比西方国家起步晚,至今仍处于初始阶段,不仅从事这方面研究的人员较少,在学术刊物上发表的文章极其有限,大部分缺乏学术性和影响力,也鲜见介绍国外影视翻译研究新成果或访谈国外著名影视翻译学者的专文。国内的研究范围也比较零散、片面,尚未对其进行系统全面的理论研究,也未有成体系的理论出现。在研究视角上与西方相比也显得狭窄,还存在未曾涉足的研究方向,如国内尚无基于语料库的影视翻译研究,其他鲜有论及的方面包括影视翻译与视听翻译其他模式的关系、语言在各种视听翻译模式中的地位、影视翻译对小语种群体的社会文化影响、英语作为影视翻译的源语和中心语的研究、影视翻译的其他影响因素,如立法、生产配额、播放许可、经济赞助、生产和发行政策等。不仅如此,国内还存在着一些偏见,认为电影是流行艺术,登不上大雅之堂,影视翻译更缺乏学术价值,甚至否认影视翻译是一种翻译活动(李新新,2005),这些偏见严重阻碍了我国影视翻译研究的发展。

我国的影视翻译研究应该开阔视野,进一步深入钻研理论,吸收西方影视译制研究的最新成果,在借鉴众多理论主张的基础上发展符合国内实际的,具有开创性的影视翻译理论,从理论的高度和广阔的视角系统全面地研究影视译制艺术,扩大翻译学在当代传媒中的影响力,努力完善国内整个翻译理论体系的构建。当然,影视翻译研究离不开翻译学界的关注,离不开政府人力、物力等的重大支持。作为翻译研究大家族中年轻的一员,影视翻译研究正在促进中外文化交流方面发挥越来越重大的作用。总的来说,国内的电影翻译研究还有很大的空间,任重而道远。

[1]Gambier,Yves.Recent Developments and Challenges in Audiovisual Translation Research[C]//Delia Chiaro et al.Between Text and Image:Updating Research in Screen Translation[C].Amsterdam:John Benjamins Publishing Company,2008:12-13,14,25.

[2]Karamitroglou,Fotios.Towards a Methodology for the Investigation of Norms in Audiovisual Translation[M].Amsterdam and Atlanta:Rodopi,2000:10.

[3]Munday,Jeremy.翻译学导论——理论与实践[M].北京:商务印书馆,2007.

[4]O’Connell,Eithne.Screen Translation[C]//Piotr Kuhiwczak et al.A Companion to Translation Studies.Clevedon:Multilingual Matters Ltd.,2007:120.

[5]柴梅萍.电影翻译中文化意象的重构、修润与转换[J].苏州大学学报(哲学社会科学版),2001(4).

[6]柴梅萍.配音与字幕声画同步翻译的策略[J].山东外语教学,2003(5).

[7]柴梅萍.电影翻译的拓展[J].苏州大学学报(工科版),2006(1).

[8]董海雅.西方语境下的影视翻译研究概览[J].上海翻译,2007(1).

[9]龚瑜行.影视翻译中文化意象的翻译策略[J].湖北广播电视大学学报,2008(12).

[10]康玉晶.目的论视角下的华语古装片英文字幕翻译[J].四川教育学院学报,2008(5).

[11]李国顺.中国电影译制片理论现状[J].电影评介,2008(18).

[12]李新新.中国的影视翻译研究[J].西华大学学报,2005(12).

[13]李运兴.字幕翻译的策略[J].中国翻译,2001(4).

[14]龙千红.电影翻译的动态观——中国电影翻译考察[J].安徽农业大学学报(社会科学版),2007(3).

[15]马建丽.译制片脚本的翻译原则[J].北京第二外国语学院学报,2006(2).

[16]麻争旗.论影视翻译的基本原则[J].现代传播-北京广播学院学报,1997(5).

[17]麻争旗.影视剧脚本的翻译及审美特征[J].北京第二外国语学院学报,2003(2).

[18]牟丽.论再创造和影视翻译[J].山东外语教学,2006(3).

[19]钱绍昌.影视翻译——翻译园地中愈来愈重要的领域[J].中国翻译,2000(1).

[20]陶丹丹.从阐释学视角论字幕翻译中的译者主体性[J].浙江教育学院学报,2007(3).

[21]王明军.带着镣铐的舞蹈——论影视配音艺术创作的制约性与适应性[J].现代传播-中国传媒大学学报,2006(6).

[22]王荣.从关联理论看字幕翻译策略——《乱世佳人》字幕翻译的个案分析[J].北京第二外国语学院学报,2007(2).

[23]谢满兰.读者接受理论与影视字幕中的隐喻翻译[J].广东教育学院学报,2007(2).

[24]叶长缨.电影对白配音翻译最佳关联的实现[J].安徽工业大学学报(社会科学版),2005(4).

[25]叶长缨.试论电影配音翻译中文化距离的处理[J].安徽工业大学学报(社会科学版),2006(5).

[26]岳峰.回眸二十世纪中国影坛翻译家[J].北京电影学院学报,2002(2).

[27]张春柏.影视翻译初探[J].中国翻译,1998(2).

[28]张伟.20世纪前期好莱坞影片的汉译传播[J].上海大学学报(社会科学版),2006(5).

[29]赵春梅.论译制片翻译中的四对主要矛盾[J].中国翻译,2002(4).

[30]赵速梅.影视作品字幕翻译中跨文化交际信息的转换[J].合肥工业大学学报(社会科学版),2006(4).

[31]新华网:http://news.xinhuanet.com/ent/2005 - 12/08/content_3891648.htm.

责任编校:冯 革

An Analysis of Film Translation Researches in China

LIU Da-yan FAN Zi-niu WANG Hua

This paper intends to analyze film translation researches in China from 1995 to 2008 in terms of the statistics on the papers published in academic journals and the six research areas to which domestic research efforts have been devoted,pinpointing the limitations of the researches and the areas to be explored,in hopes of fostering the overall understanding of the film translation research in China,broadening our intellectual horizons and affirming its research value.

film translation;subtitling;dubbing;film title translation

H315.9

A

1674-6414(2011)01-0103-05

2010-06-14

刘大燕,女,重庆人,重庆交通大学外国语学院讲师、硕士,主要从事翻译理论与实践研究。

樊子牛,男,重庆人,四川外语学院教育技术中心工程师,硕士,主要从事双语教学研究。

王华,女,重庆人,四川外语学院重庆南方翻译学院讲师,西南大学教育学原理专业在读研究生,主要从事翻译、教育学研究。