语义流变机制探微

2011-11-02林玉娟

林玉娟

(四川外语学院 人事处,重庆 400031)

语义流变机制探微

林玉娟

(四川外语学院 人事处,重庆 400031)

语言符号系统依托于人类社会文化基因之上,随文化的变化而发生相应的调节。从文化维度上看,文化所蕴含的人类价值观念为语言符号所表征,从而形成社会语言环境与人类文化的互文关系;从语言维度上看,语义受到其背后社会语言环境这双无形大手的调节,并作为一个系统规约成社会群体所共享的外延和内涵。通过探索文化对词汇语义的调变,追溯词语的词源和词义引申,以此说明语义能够在社会语境下着色或褪色。

人类文化基因;社会语言环境;词源;词义引申

1.引言

在语言的进化和运用过程中,词汇语义会发生变化,这一现象该如何解释呢?传统语义学和词汇学大多以语义的收窄、升扬等来解释语义的嬗变(Campbell 1998:257)。语义是由语言符号所表征的,语言符号体现为须臾不可分离的能指和所指的二元体(索绪尔,1916/1980),能指是为人类交流的视听需求而显化的形式,所指是我们头脑中的“概念”。Wilson(2003)谈道,在以往许多文学作品中,词语语义的收缩与升扬没有考虑具体的语用因素。在Wilson看来,传统词典学对语义变化的分析视角未免太过狭窄,从中我们可以得到新思路的启发,既然要从语用的角度进行分析那么就应该纵观社会语境的动态流变中语义变换的过程。从文化对社会语境的影响而推导出社会语义的变换过程。明确地说,语义在语境调变下褪色与增色的过程即是符号表征发生变化的过程,这一过程体现为语义的连续体变化。

2.语义与社会语境的关联性

在话语交际中,人类通过语言符号系统来传达人类所欲表达的信息从而达到交际目的。这种符号系统与信息的运算构成了显性的词汇语义。根据关联理论,新的信息与现有语境假设构成了语言与语境之间的关联方式 (Sperber&Wilson,1986:27-29)听话者可以利用当下语境对说话者的新信息进行推导。新的信息与语境的关联性是绝对的,对于说话者和听话者来说语境是他们享有共同的知识背景。具体说来,处于相同社会环境的人具有相同的文化背景,通过这些文化知识背景而进行成功的交流。那么,文化与社会语境有着什么样的联系呢?在漫长的社会语境变迁中,词汇语义是如何在与之相关联的语境下发生嬗变的?这两个问题是下文探讨的重点。

2.1 文化与社会语境的互文关系

文化是以人类社会团体为单位,在其共同的生活中所营造并沉淀下来的的思想共核。在社会环境中,人们进行交际活动的环境很自然地受到了当下文化的制约。文化潜在于社会语境之中,若是把社会语境比喻为一幢楼房,文化则是其砖瓦,只要在此语境中交流就必然涉及其“砖瓦”。所以说文化基因与社会语境形成了互文关系,语境自然而然地携带着文化的基因密码,体现于交际之中。随着社会历史的河流源远流长,文化背景也随之发展。

人类在相应的文化背景下逐渐将一些普遍的语用方式而构成社会语境。社会价值观和意识形态构成文化体系,社会语境就会反映当下的价值观和意识形态。社会语境根生于文化基因之上,且书写着文化背景的迁移。因此,社会语境与文化形成互文关系。相应的文化色彩自然投射于语义的流变。

2.2 从词源到语境

词汇一直浸泡在人类文化的养分中不断派生出新义。具体说来,词语为交际而创生,随着文化背景的迁移,一些语义被废弃,但表征符号或者词语形式还在被使用。这可以用语用的经济性来解释,因为人类所要表达的内容是无穷多且不断产生的,但没有必要创生新的符号一一对应新的语义。人们就用新的语义与带有相同理据的已有表征符号相匹配。语义随着社会语境的投射而发生转变,也就是说新的词义从原有的能指所指二元体中引申出来。从历时方向上看,语义从词源发展到现在是一个流变的过程,不同的时期都是流变过程中的截面。我们可以从一种类型的语言现象入手,实际讨论一些词语在不同社会语境下,从词源到后来新的语义派生的过程来见证社会语境对语义的体现性。

2.2.1 从禁忌语视角探寻语义变换

语言符号在很大程度上反映社会价值观和意识形态,于是而有了禁忌语。就禁忌语来说,一些词语在不同的文化背景后词义发生变化,由禁忌词转变成普通语用词或反之。例如,“woman”一词在英国维多利亚时期为禁忌词,意思是情妇或奸妇表贬义,而其语义和感情色彩已发生了变化,它仅仅表示“女性”这类性别,感情色彩也只是中性。如:

(1)Allthe people in this town hate that woman.

同样一个表征符号,在不同的时期就有了不同的语义和语义连带的感情色彩,如果不加上任何社会语境那么这个符号就是游离的、不确定的,即使人们了解“woman”这个符号后表征的几种语义,没有语境仍然无法得出确切答案。这说明文化有着照应关系的社会语言环境是语义之所倚。再看汉语中常见的一个词“同志”:

(2)A:那这两个男的什么关系啊,胖的那个总是无限度地帮那个瘦的?

B:有什么大惊小怪的,他们是同志关系嘛。

“同志”本是革命志士因为志同道合因而作为相互称呼的词语,即表示礼貌又体现地位平等性,代表纯洁的共产主义友谊。但现在“同志”一词是社会上另一类群体——“同性恋”的表征符号。在日常生活中,尤其是中、轻年代的人群,不会像以往一样说某某人和自己是“同志”关系。因为“同志”所体现的语义发生了改变,并且由于社会还未正面接受此类人群,所以“同志”会有贬义色彩,不谨慎使用便会造成误解。从禁忌语的过去和现在两个维度的发展可以看到,文化所赋予的语言环境对词语语义的变更有着极大的调变作用。透过这两个例子可以看到语义是受到社会语境调变的,而语言符号自身是一套新陈代谢的语言机制。

从前文两例可以得出结论:“同志”与woman语义改变后,新词与词源只是理据上相似,新词的感情色彩也随之发生了改变。很显然,语义随着语境的改变而发生连续体变化。而语言符号是对抽象语义的表征,人类所欲表达的意义通过固化而形成了符号系统。人类利用这套有限的符号系统进行无限的使用。脱离语境的语义是苍白的,是形具神散的符号框架,只有纳入具体的语境这些符号才能“复活”,才能真正体现“有限的手段,无限的使用”。(姚小平,1995:121)

“如果你不能成为山巅的劲松,就做一棵山谷中的小树吧!但务必要做一棵溪边最好的小树……成败不在于大小,只要你做最好的自己。”(美国诗人道格拉斯·马洛奇诗句)“正常人”的人生追求就是“做最好的自己”而不好高骛远,自吹自擂。

3.不同社会语境下语义的“色变”机制

语义在不同的社会环境下趋于调变。我们可用“色变”来隐喻这一变化过程。由于人们的文化意识和表达的需要,词义随时会发生变化,换言之,社会语境把词语从词源过渡到新词以便人们交流,词语原来语义和感情色彩褪去了而被赋予了新的概念,即产生了新的词义。词语的充要条件要满足以下公式:

Word(词语)=form(形式)+concept(概念)

在不同的语境下,一个符号所表征的概念可能发生改变。概念是人们交流过程中所追求的指涉某一已存在的特定观念,即本质,而符号只起到表征的作用,因此按照词语组成的公式可以看出这个词已经是一个全新的词语了,只是它还保留了原来的形式。我们可以分析一下前文(2)中提到的“同志”一词,把它放在两个不同的社会语境下探讨。

a.抗战时期两个参加革命的军人。同志:[+HUMAN][-HOMOSEXUAL][+COMMON]

b.现在同居的两个男青年。同志:[+HUMAN][+HOMOSEXUAL][- COMMON]

从以上分析看来,a句指涉共产主义革命背景下两个男士之间的深厚友谊。而b.句场景被拉到现今开放社会,同性恋以为普遍人所知,(2B)的含义变成了“很显然他们是同性恋呗”。再看,对这两个场景中“同志”一词的分析,从后两个特征就说明它们不是同一概念。按照“各从其类”的切分方式这就应该不是同一个语义,界线非常分明。并且在感情色彩上也同样发生“色变”。社会文化语境将褒义色彩赋予革命“同志”;现今文化使得它语义偏离感情色彩而随之成为贬义。在新的社会语言环境中人们凭借现有的语言符号表达新的概念,并将这一概念沉淀与固化了。因此,新词与旧词便构成异质同构的关系。

3.1 语义的嬗变过程

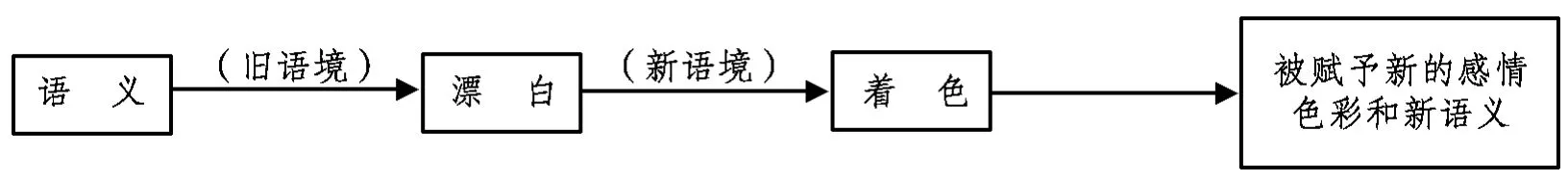

语义本身的转变过程式如何发生的呢?语义的转变正如暗蛹化彩蝶一般,从一种语义转变为另一种。在这一连续过程中,词语的感情色彩也发生了改变。对于原本就附有感情色彩的词来说,新的语义形成应该经过两道“工序”。词语在过去语境中的语义被漂白(bleaching)或褪色(decoloring),而被赋予了新义,即重新着色。如图所示:

图1

例如:“小姐”一词在唐宋元明清朝直至解放前原指有一定地位的大家闺秀,故称“千金小姐”,属褒义词。而今“小姐”一词有了新的含义,表示出卖自己给男人寻欢作乐的女子。第二个词语在语义和感情色彩上与前一个词完全不同,第二个是贬义词,它仅仅引用了第一个词的理据。现今所用的小姐一词可以回溯到夏商的奴隶制社会,那时专指女性奴隶,在宋朝“小姐”是对宫人、侍妾和妓女等地位低下女子的称呼,当时此词的语义是与高雅的“小姐”毫无关系的。民国时“小姐”成了贵族未出阁少女的雅称。以此可见,顺应社会语境的需要,“小姐”一词原有的语义褪色,携带新的感情色彩的新词义被这个既有的语言符号表征出来。在北宋宋徽宗时期,若用“小姐”来称呼正经人家的闺女会被扇耳光的。因为在当时的社会语境下,这个语言符号背后所表达的意象不同于以往。现在对这一词的运用,也是社会环境的需要和人们意识形态的表现。

3.2 语义褪色后词位是否存在

从历时的研究角度我们已经探明了词义是如何“褪色”与“着色”的,以此可以明确语义变化与语境迁移之间的关系。我们还需进一步讨论词语本身的结构是如何调变的,也就是说,我们需要定点考察在词语在表征世界这一过程中,词义发生了怎样的变化或者新词位是怎样产生的。

3.2.1 词位的确切定义

词是一个笼统的概念,它可以包含若干个词位,而在理论上能够产生多少个词位是不封闭的,这也是有限的手段无限的使用这一语言机制的体现。那么什么是词位呢?要给出词位的定义,首先要找出它与其他语言单位的最小对立体,明确其本质区别,然后得出结论。各个语义学派对于词位的定义也是多样的,如在莫斯科语义学派的理论中,词位指的是表示词的某一个意义的形意关系;而在胡壮麟(2006)编撰的《普通语言学教程》里,词位即词的单位具有意义,用于区别更小语言单位——语素。Lexeme(词位)is the smallest unit in the meaning system of a language that can be distinguished from other smaller units。前一个定义应该说是正确的,后一个定义还缺乏确切性,没能与语素有效地区别开来。不过,从这些定义也还可以得出词位和语素都是最小的语言单位。我们只要找到词位与词素的根本区别就能给出词位的确切定义。

先看词素的分类和使用。词素分为自由词素和粘连词素。前面有对词位定义说到词位是具有意义的最小语言单位,但是词素也同样具有意义,只不过这些意义是人们为了用它们来构成新的词语而规约的意义。例如,“-in”表示“否定,不”或“在……里”,它的规约意义有两个,只有把它加在单词前面并附上相应的语境才有了语义,并且可以自由使用。“-in”本身是粘着词素,因此不能自由使用。这样看来,词位和词素是具有层级关系的,词素是词位的下级单位。不过,自由词素又会使这个区别产生问题,因为自由词素顾名思义就是它们可以单独使用也可以与其他词组合后产生新的意义。

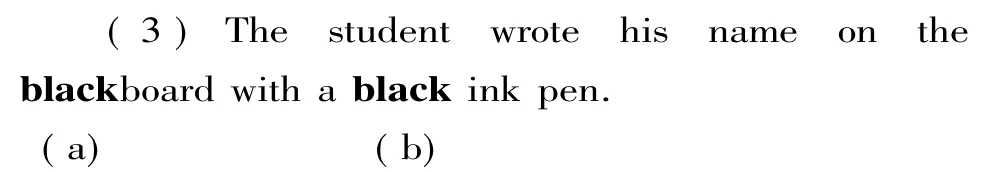

句中black既要和单词board构成新的词,又单独使用。但是在(a)中仍然是词素,(b)到底算是自由使用的词素还是词位呢?不能笼统的再说它是自由“词素”,因为这只是表现,也与前面推导词素与词位有层级关系这个概念不一致。(b)就只能是其中一种,否则就无法区别这两个概念。通过层级关系推导,(b)发生了升级,成为词位。梳理词位的整个定义就应该是:词位要在一定语境下(可以是临时语境也可以是社会文化规约的长时语境)有了确切语义,并且层级高于词素可以自由使用的最小语言单位。所谓的自由词素是可以升级成为词位的词素。

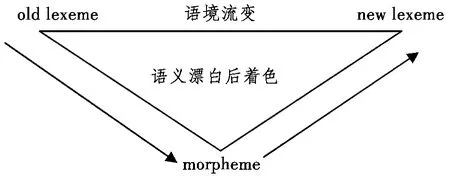

3.2.2 词位与词素在语境下级阶变化

从语义的嬗变过程可以看出,在新的语义形成之时表征符号应先与原抽象概念剥离,也就是进行语义漂白。词语就会失去原有的意义,这时的词语还能否仍被看作词位呢?前面已经弄清了词位的定义。词位与词素是不同的层级关系。当词语在单个的使用中失去了语义后,原有的语义和表征形式在语言的层级上会降级(degrading)而成为词素(morpheme)。这就是说,在语言的层级关系中,词位是词在语境中的具体意义,它正如普通的词一样处于语素和词组之间的一级,而语义漂白后的词位就不应该再被看作是词位了,它发生了降级,应该成为和其他最小单位同等的符号——语素。以法语中的“il”为例:

(4)a.Il est un journaliste.他是一个记者。

b.Il y a trois livres.有三本书。

单独使用时它表示单数阳性人称代词“他”,在结构“il y a”中我们只知道整个的意思是“有……”,但无法再说明“il”的语义,这就是因为语义漂白后,“il”被降级成为语素,不再单独使用,原来的词位,即表示单数阳性人称代词“他”的“il”已降级为词素。而前面例(3)提到的“black”如果被看作词位,语义为“黑”,那么在(1)中同样也被降级为词素,因为黑板并不是黑色与板(black+board)的简单相加,“blackboard”已经被语码化了。与语义漂白而词位降级为词素相对,当词素被新的语境赋予某一语义时,它又可能升级(upgrading),即上升为词位。

(5)a.今天出去玩好爽哦!

b.考试不及格小赵遭打爽了。

(6)a.The water isblackin the basin.

b.I don’t likeblacktea(红茶).

(7)a.《诗·小雅·祈父》写道:“祈父! 予王之爪牙。”

b.你这个汉奸,甘当鬼子的爪牙。

图2

联系前面谈到的社会语境流变下语义的调变和词语变化过程中级阶的变化,我们可以图示语义的流变过程。(5)中的“爽”字原词义是a句表示的舒服、高兴。经过临时的语境调变,这个词源的语义便褪色,同时降级为词素,结合b句语境又重新获得语义,并获得词的地位,意思是“惨,利害”。(6)中仍然讨论black,前一句是它的原意,后一句语义发生转变,它本身是一个词,也是一个词素,此时词与词素同构(不像黑板一词,被一直降级为语素)。b中的“black tea”是一个词位,即它是一个名词,句中语境为“black”着上“深红,暗红色”之义,但“black”始终是一个词素,是“black tea”的构成成分。(8)中“爪牙”。原指勇士、武将,原词位降级为词素,原义脱色,着色的同时上升为词位,指“帮凶”、“狗腿子”一类的坏人。

3.3 语义错位联想与语境

词位是语境附值并固着下来的结果,原来的词位并不一定消失,多次的赋值便有可能产生许多并存的词位,也就是多个符号共享一个能指,如black可以是“黑”也可以是“忧郁”等等。这样,当人们在话语交际中当提及一个词语时,尽管可以结合语境可以明白它的语义,但是难免会联想到与之同构的另一个词语的语义,或许使得说者和听者双方尴尬。造成这种情况的原因在于社会语境允许一个形式承载多个意义,或者某一形式承载的意义会因语境而有所调变,比如:

侯大妈对邻居们说:“张三的老婆是个农民。”

听话者或许有这样几种理解:

1)张三的老婆是个土包子。

2)张三的老婆靠种田为生。

3)张三的老婆是个只会种田的傻冒。

第一个含义是现在大多数人容易理解的,因为“农民”这个词的语义转变为很土气,傻兮兮的,是一个明确的贬义词,被评述者的职业不一定就是种田;后一种理解是这个语言符号以前的意思表示社会分工,是中性词。最后一种解释是将前两种社会语境糅在一起考虑而得出的结论。在没有明确给出这个词到底处于哪个社会语境时的确容易引发语义的错位联想,造成误解。

如果把例句中的语境具体化,就可以避免语义的错位联想。“解放初期,人大代表侯大妈对居民们说……”这个语言环境很严肃,再加上解放初期农民翻身作主人,在社会主义国家里阶级地位高,侯大妈的话就肯定不是前面理解中的第一个意思。所以说人们知识中各类语境容易使人造成语义错位联想,但是具体的语境可以将错位调正。

4.与传统语义学的研究视角对比

始于19世纪的传统语义学对语义词语的演变过程用夸大、缩小、升扬、贬降、转移等方面虽不无道理,但其研究角度太过狭窄。可以从两个角度对比本文与语义研究的落脚点。

在历时广度上,传统语义学的研究也是从词源开始对词的意义进行研究的,只是社会语境的变迁没有被带入研究的背景之下,参照点仍然停留在词源的语境之上。而后,新的语义产生就以词源作为起点将后来的语义发展看作词义的收窄或扩大,这样的分析就是因为只用肉眼看到语言符号一成不变的外衣而没有发觉本质意义上的概念的变化,为方便认识过分求同,丢弃“各从其类”的关系。本文就文化影响下,随社会语境的流变在动态的过程中连续体的探索了从词源到现在语义的过程,描述出语义概念与符号的关系和语义“色变”的过程。这样就更加系统化,对语义变化的描述更简便,而且揭示了词义变化的语境因素和运行机制。

在纵向深度上,传统语义学没有探明语义嬗变关系,它被表征符号这一表象性的特征所蒙蔽,没有看到语义从旧到新的转换机制。为了认识的简便性,只看到理据上的相似点,用一对多的方式将符号与概念的关系杂糅起来,因为现象使得研究只重视趋同,忘记了从概念这个本质的区别认识词位与词位之间的承继关系。本文之所以将词位重新定义,就是要明晰词素和词位的层级关系,使得语义调变机制的概念统一。

5.结语

对语义变化的认识不应该局限于传统语义学这一狭窄的视角,传统视角只是从语义的主观认识角度,把实际的理论取向扭曲。语义本身就需要社会环境来承载和体现,所以本文才历时性地分析了语义与社会语境的关联性,并在共时平面纵深探讨了语义的嬗变机制,并在词位和语素的层面进行分析。使得语义变化的过程更加明晰,解释力更加充分。在科学研究的方法上我们应该遵循保守万物皆流与非矢不动之间的张力,遵守逻辑的同一律,在合乎其本真的基础上靠近真理。

[1]Campbell,L.Historical Linguistics:An Introduction[M].Edinburgh:Edinburgh University Press,1998.

[2]索绪尔.普通语言学教程[M].高名凯,译.北京:商务印书馆,1916/1980.

[3]Wilson,Deirdre.New Directions for Research on Pragmatics and Modularity[J].UCL Working Papers in Linguistics,2003(15):105-127.

[4]Sperber,D.& D.Wilson.Relevance:Communication and Cognition[M].Oxford:Blackwell,1986.

[5]胡壮麟.普通语言学教程[M].北京:北京大学出版社,2006.

[6]姚小平.洪堡特——人文研究和语言研究[M].北京:外语教学与研究出版社,1995.

责任编校:陈 宁

An Exploration into the Fluidity of Lexical Semantics

LIN Yu-juan

The language code system is based on the anthrop-cultural gene,adaptable to the change of culture.From the perspective of culture,the values embodied in a culture are represented by linguistic signs,and then the intertextual relation between socio-linguistic milieu and human culture is formed.And from the perspective of language,semantics is mediated by the invisible hand of the socio-linguistic milieu,conventionalized as a dyad of denotation and connotation shared by a speech community.This paper explores into the semantic change of words due to the change of culture,tracing the etyma and meaning extensions,so as to reveal that the semantics of words can be colored and decolored.

anthrop-cultural gene;socio-linguistic milieu;etyma;meaning extension

H313

A

1674-6414(2011)01-0084-05

2010-09-16

林玉娟,女,四川外语学院副教授,主要从事翻译学和语言学研究。