基于行为生态学视角的产业集群式转移动因研究——一个理论模型的构建与分析

2011-10-15易秋平刘友金

易秋平,刘友金

(湖南科技大学 商学院,湖南 湘潭411201)

1 当今产业转移的特征分析

有关产业转移的研究,国内外学者从理论与实践两个方面进行了研究,美国经济学家威廉·阿瑟·刘易斯提出了劳动力部门转移论[1];阿根廷经济学家劳尔.普雷维什在1949年提出了“中心——外围”理论[2];日本经济学家赤松要在20世纪30年代提出了雁行理论,70年代最终定型[3];20世纪60年代初美国经济学家弗农提出了产品周期理论,又称产品循环论[4];日本经济学家小岛清将雁行理论和产品周期理论综合起来,提出了“边际产业扩张论”[5];英国经济学家约翰·邓宁从产业转移的微观层面,用O-L-I模型说明企业的对外扩张行为,构建了国际生产折衷论[6]。另外,国外学者从规模经济[7]、比较优势[8]、经济发展阶段[6]、政府政策[9]、区域创新[10]等多方面探讨了产业转移的机理。国内研究产业区域转移较晚些,至20世纪80年代国内学者何钟秀等明确提出了梯度理论[11];陈建军将雁行发展模式和产品周期理论结合起来,发现了一个相对完整的国际间产业转移模式[12]。国内学者还从经济差异与经济联系[12]、技术进步[13]、企业成本[14]、产业竞争优势的消长转换[15]、发展战略[16]等研究产业转移影响因素的比较多。

目前,随着产业转移规模的不断扩大,产业转移的主体越来越呈现出多元化,产业转移方式日趋多样化,产业转移层次不断高端化,产业转移表现出一定的基本规律,其变化趋势为利用“躯干”和“头脑”的价值差异,实现“产业空间分割”和“价值链拆分”,实现“躯干产业”和“头脑产业”的国际或地区分工;将加工制造与品牌经营相分离;利用生产线上的前后向联系以及市场的关联效应,通过支柱产业带动相关联产业向某区域集聚并形成产业集群优势[17]。其实质是产业转移呈现出集群式转移的趋势,即“躯干产业”与“头脑产业”的集群式转移,加工制造和品牌经营产业的集群式转移,整条产业链及相关产业的集群式转移。这说明当今产业转移呈现出一个新的特征——集群式转移的特征。

新的产业转移特征的出现就需要我们从新的研究角度来对产业转移进行研究,目前研究产业转移的新视角有[18~20]以下几点。

(1)产业转移的新经济地理视角。新经济地理学主要是从产业区位、产业集聚和产业扩散角度研究产业转移问题,通过对产业集聚的形成、发展与消亡过程的研究,较完整地解释了相关进入与离开某一地理区位的过程。

(2)产业转移的跨国公司视角。跨国公司是当今国际经济发展的典型特征,其已成为产业转移的主要载体,因此,对产业转移的载体——跨国公司内部经营机制的研究是产业转移理论研究的一个新方向。

(3)产业转移的价值链视角。如今的产业转移已不是某一产业的整体转移,而是产业链、供应链的区位中心转移,产业转移的环节越来越细化和分散化,最后形成涵盖产供销等全部产业链的企业集群式、组团型转移。

2 产业集群式转移的生境选择模型构建

2.1 对同一生境的选择导致产业集群式转移

行为生态学(Behavioral Ecology)诞生于20世纪70年代末期80年代初期,是由行为学和生态学相互渗透而形成的一门新兴交叉学科,现已成为国际上一门颇受重视的热门学科。由前面的研究[21~22]可以得出,产业集群的形成与演化具有行为生态学要素特征及群落行为特征。因此,同样可以应用行为生态学来研究产业转移行为。

行为生态学中有个重要的生境选择理论,所谓生境是指生物个体和群体生活的具体生态环境;所谓生境选择,指动物对生活地点类型的选择或偏爱。动物选择何种生境,受动物自身的适应能力和该种生境的适宜性等因素影响,一般而言,同种动物对生境的不同选择,会引起它们之间基因频率的地方差异,这种基因频率的地方差异又会导致该种动物聚集于特定的生境,从而形成特定种群。不同种但存在各种联系的动物对同一生境的偏好,则导致了不同种生物聚集于同一生境,从而导致了动物群落的形成。在产业转移过程中,各企业或组织选择何种生境,受企业的内部属性、该种生境的适宜性以及企业之间的相互关系等因素影响。同种属性的企业对生境的不同选择,会引起它们之间惯例频率的地方差异,这种惯例频率的地方差异又会导致该种属性的企业移入特定的生境,从而形成特定的种群。不同属性的但存在各种关联的企业或组织对同一生境的偏好,则导致了企业或组织移入同一生境,从而产生了产业集群式转移的行为。

2.2 影响企业生境选择的各种因素

地理因素和物种的散布能力将最终决定着一个物种的地理分布范围,但这一分布范围也会因物种间的相互关系等因素而被改变,而且物种间的相互关系等因素也会影响地理分布区内的局部分布,生境选择只有在以上的这些框架内才能起作用。

(1)生产要素环境。生产要素环境是指土地、劳动力、技术、设备等生产要素的组合环境,其直接决定着企业生产成本的高低,从而决定着企业利润率的高低,因此,将直接影响企业对生境的选择行为,即对某一生境的转移行为。

(2)基础设施环境。基础设施环境主要包括物流交通基础设施、通信基础设施、生活配套基础设施等的建设情况,其对企业的生境选择具有重要的影响。因为基础设施的建设程度将影响企业创新平台的高低,从而会延缓企业的转移行为。

(3)制度环境。制度环境对企业生境的选择也有很大的影响。制度环境即指国家政府或地方政府对某一特定生境所实行的产业政策,以及其他政策措施,从而影响企业的生境选择行为。如地方政府的支持程度将影响企业技术创新的方向、速度和规模,从而影响企业技术创新的主要机制等。

(4)社会文化环境。一个生境的社会文化环境对企业的生境选择具有重要的影响。如果一个生境的社会文化环境不好,那么即使其基础网络和支撑网络有多发达,企业可能也不会选择该生境,即使选择了该生境,也很难获得可持续发展。而且只有当生境的社会文化环境与企业所需要的文化环境相互耦合时才能使企业转移到该生境来;反之,如果该生境的社会文化环境与企业所需要的文化环境不相适应和协调时,即使转移到该生境的企业也最终会离开该生境。

(5)配套服务环境。配套服务主要是指某生境中的政府服务、金融服务、物流服务、产业链配套情况、人才市场、技术市场、信息市场、及行业协会等本地配套服务体系的完善程度。配套服务环境对企业生境的选择具有重要的支撑作用。如果某生境中的配套服务环境很好将对企业转移行为形成一种拉引力,否则将阻碍或制约企业的转移。

(6)社会关系网络环境。社会关系网络环境对企业生境的选择同样具有重要的作用。社会关系网络主要指本企业与地方政府的关系、本企业与银行的关系、本企业与行业协会的关系、本企业与供应商的关系、本企业与其他企业的关系、以及本企业与客户的关系等都将影响到企业的生境选择行为。

(7)自身适应能力。正如动物的自身适应能力会影响其生境选择一样(如成年营固着生活的一些海洋动物,其幼虫的移动能力有限,有时不能把它们带到一个适宜的生境中定居),企业自身适应能力对生境选择也会有影响。即使某一生境的各方面条件都很好,但如果自身适应能力太差,也不能移入该生境。

(8)种内和种间相互关系。种内和种间竞争、捕食和寄生等关系常常会改变动物的分布状况,使动物的实际聚集行为不能与它们所偏爱的生境完全吻合。一种动物选择什么样的生境以及对这种生境的偏爱程度,很可能是这种动物同其它动物进行竞争的结果(部分原因)。同样,企业与企业之间的竞争、捕食和寄生等关系也会影响其对生境的选择,即实际的转移行为。比如,如果企业进入某一生境,其企业之间的竞争非常激烈,就会有被捕食的危机,如果自身能力不强,进入后被捕食的机率又很高,则也不宜转移到该生境,而宁可选择一个不太适宜却也可以较好发展下去的生境;如果企业种群密度很高,就会出现企业数量过剩现象,这意味着将会有一部分企业个体因占不到自己偏爱的生境而只能到其它不太适宜的生境中去;当然,如果某企业转移到某生境后可以“寄生”于别的企业(如零配件生产企业可以“寄生”于主机生产企业),则即使自身适宜能力不是很强,则也可以转移到该生境。

2.3 生境选择模型构建

2.3.1 基本假设

根据行为生态学的生境选择理论和社群博弈模型,为了建模和讨论的简化起见,结合产业转移的特点,作如下假设[21,23~24]:假设1“企业物种库”中只有两个企业,而且供其选择的生境(即生存环境)只有两个;假设2博弈的得分值用相对适合度值表示,其相对适合度值等于企业在某一区域内所获得的利润率;假设3企业在某一生存环境的利润率只和生存环境的质量和企业种间关系有关,而与其它因素没有关系;假设4企业1和企业2在转移之前的利润率分别为U和V;生境1引起企业1和企业2的利润率的变动率分别为P1和P2,生境2引起企业1和企业2的利润率的变动率分别为P3和P4;企业2引起企业1利润率的变动率为P21,企业1引起企业2的利润率的变动率为P12;假设5企业对两个生存环境都取过样,而且对每个生存环境都有估价;假设6一个企业只有在希望获取更高的利润率时才会转移生存环境,而且如果能够得到更高的利润率,则其必定会转移生存环境;假设7状态(i,j)表示企业1占有生境i和企业2占有生境j。

2.3.2 模型构建

根据模型假设,可以构建包含两个企业的转移博弈模型,其支付矩阵见图1。

图1 支付矩阵

由图1可计算出博弈双方的得分值,当博弈处于(1,1)状态时:

R11=U+P1+P21,R12=V+P2+P12。

当博弈处于(1,2)状态时:

R21=U+P1,R22=V+P4。

当博弈处于(2,1)状态时:

R31=U+P3,R32=V+P2。

当博弈处于(2,2)状态时:

R41=U+P3+P21,R42=V+P4+P12。

因此,双方的支付矩阵可以用图2表示。

图2 支付矩阵

3 用生境选择模型分析产业集群式转移过程

从理论上分析,上面博弈模型的状态有很多种,在本文重点分析其中比较典型的4种博弈情况,其它博弈状态的分析相同,因此我们不进行重复分析。下面具体讨论4种典型状态下博弈的均衡[21]。

3.1 博弈无均衡状态

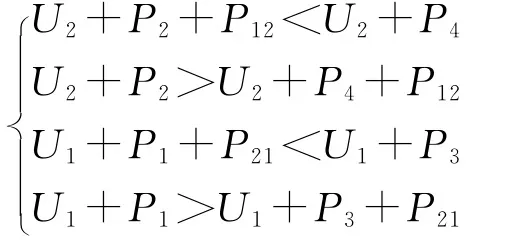

第一种典型情况,当:

时,即当P4-P12<P2<P4+P12且P3+P21<P1<P3-P21时,(显然此时P12>0,P21<0)博弈无均衡状态。即一个企业只有跟另一企业移入到同一生境时才能获益最大,而另一个企业则喜欢独立发展。然而,每个企业的行为都是最大化自身的利润率,这就会出现一种循环赛,即从属企业总是尾随优势企业从一个生境移入到另一个生境。比较于优势企业独立发展所获取的利润和从属企业从共同发展中所获得的好处而言,这种循环赛的代价比较低。只要一个企业在共同发展中有利,而另一个企业在独立时有利,由最适决策规律就决定了必然会出现“循环赛”。如当某一产业中的核心企业发生转移时,其相应的零配件企业也跟着转移到同一区域。

3.2 博弈的均衡状态为两个企业转移到一个特定生境

第二种典型情况,当:

时,即当P1>P3+P21且P2>P4+P12时,博弈的均衡状态只有一个(1,1),即只有当两个企业同处于生境1中时才能达到平衡态,即两个企业同时转移到生境1发展时利大于弊。在现实中,需要以区域内的特色资源为主要创新资源的企业就都会转移到该区域内。

3.3 博弈的均衡状态为两个企业转移到不同的生境独立发展

第3种典型情况,当:

时,即当P3+P21<P1<P3-P21且P4+P12<P2<P4-P12时(显然此时P12,P21<0,即企业1与企业2之间是相互约束的),博弈的均衡态为(1,2)和(2,1),即只有当两个企业独立发展时才能达到均衡,即两个企业转移到同一生境发展时弊大于利。因此,稳定态只有当一个企业在生境1中,另一个企业在生境2中时才能达到,这种情况下,两个企业就不适合转移到同一生境。

3.4 博弈的均衡状态为两个企业转移到同一生境第4种典型情况,当:

时,即当P3<P1<P3+P21且P4<P2<P4+P12时,博弈的均衡状态为(1,1),即只有当两个企业同处于生境1才能达到平衡态。与第一种状态的区别之处在于,当两个企业同时处于(2,2)情形时,只要其中的一个企业不变动,另一个企业也不移动才最有利,否则,如果企业1移到生境1,而企业2不动,则企业1的得分由U1+P3+P21减到U1+P1;如果企业2移到生境1,而企业1不动,那么企业2的分值将从U2+P4+P12减到U2+P2。但如果两个企业移入生境1,则双方都能受益。所以说,状态(2,2)是一种 Nash平衡或“自私”平衡,而状态(1,1)是一种Pereto平衡或“合作”平衡,在实际中,生境内那些属于产业链上下游的企业的转移过程就是这样的。

4 结语

本文研究得出,产业内不同企业对同一生境(即区域)的选择导致了产业集群式转移,但并非产业内所有的企业都适宜于转移到同一生境,生境质量的差异、种间关系的影响都会影响企业的转移行为。如果企业之间具有复杂的关联,对生境条件的要求相同且他们的内在条件与生境条件是相互耦合的,那么就适合转移到同一区域,如上面所分析的第1、2、4 3种均衡状态;而如果企业他们对生境条件的要求根本不一样,或他们之间完全不具有任何关系,或他们的内在条件与生境条件完全无法耦合,或他们发展的路径、方式根本不同,那么是不适合转移到同一区域,如上面所分析的第3种均衡状态。

[1]俞国琴.国内外产业转移理论回顾与述评[J].长江论坛,2007(5):31~38.

[2]Raul Prebisch.The Economic Development of latin america and its principal problems[J].Economic Bulletin for Latin America,1962(2):1.

[3]杨 斌,车 吒.国际产业转移理论与中国的产业战略选择[J].计划与市场,2002(4):8~9.

[4]Raymond Vernon.International investment and international trade in the product Cycle[J].Quarterly Journal of Economics,1966,80(2):190~207.

[5]Kojima K.Reorganizational of north-south trade:japan's foreign economic policy for the 1970's[J].Hitotsubashi Journal of Economics,1973,131(2):13.

[6]Dunning J H.Explaining international production[M].Boston:Unwin Hyman,1988.

[7]Wheeler D,Mody A.International investment location decision:the case of U.S.fims[J].Journal of International Economics,1992,89(33):57~76.

[8]小岛清.对外贸易论[M].天津:南开大学出版社,1987.

[9]安虎森.区域经济学通论[M].北京:经济科学出版社,2004.

[10]陈建南.发展中国家对外直接投资理论评述[J].经济学动态,2001,212(2):65~67.

[11]李小建.经济地理学[M].北京:高等教育出版社,2002.

[12]陈建军.产业区域转移与东扩西进战略[M].北京:中华书局,2002.

[13]顾朝林.产业结构重构与转移——长江三角地区及主要城市比较研究[M].南京:江苏人民出版社,2003.

[14]魏后凯.产业转移的发展趋势及其对竞争力的影响[J].福建论坛:社会经济版,2003(4):11~15.

[15]陈 刚,张解放.区际产业转移的效应分析及相应政策建议[J].华东经济管理,2001(2):24~26.

[16]李小建.我国产业转移与中原经济崛起[J].中州学刊,2004(5):15~18.

[17]胡俊文.国际产业转移的理论依据及变化趋势——对国际产业转移过程中比较优势动态变化规律的探讨[J].经贸论坛,2004(3):15~19.

[18]王辉堂,王 琦.产业转移理论的述评及其发展趋向[J].经济问题探索,2008(1):45~48.

[19]张亚斌,黄吉林,曾 铮.城市群、“圈层”经济与产业结构升级——基于经济地理学理论视角的分析[J].中国工业经济,2006(12):45~52.

[20]张少军.全球价值链模式的产业转移与区域协调发展[J].财经科学,2009(2):65~72.

[21]易秋平.创新型产业集群研究[D].湘潭:湖南科技大学,2007.

[22]刘友金,易秋平.技术创新生态系统结构的生态重组[J].湖南科技大学学报:社科版,2005(5):67~70.

[23]刘友金,易秋平.行为生态学视角的集群中创新单元聚集行为[J].系统工程,2006(9):38~42.

[24]尚玉昌.行为生态学[M].北京:北京大学出版社,1998.