我国蚕桑生产的区域变化——基于1991—2010年的数据分析

2011-09-11李建琴顾国达封槐松

李建琴 顾国达 封槐松

(1浙江大学经济学院,浙江杭州 310027; 2农业部种植业管理司,北京 100125)

从世界经济发展史看,蚕桑生产具有从经济发达地区向经济欠发达地区转移的内在规律。改革开放以来,随着我国地区经济的发展,蚕桑产业呈现出明显的区域转移趋势,特别是进入21世纪以来,以广西壮族自治区(以下简称广西)为主的西部蚕区突飞猛进,蚕桑产业由东向西转移的趋势愈加显著。但是,至今未见对我国蚕桑生产区域的变化过程进行过系统数据分析的研究。

根据我国东、中、西三大经济地带的划分方法和西部大开发战略的实施范围,结合我国的蚕桑主产省(市、区)的区域分布,我们以江苏、浙江、山东和广东4省构成蚕桑生产的东部蚕区;以山西、河南、湖北、江西、安徽和湖南6省构成蚕桑生产的中部蚕区,以广西、四川、重庆、云南、陕西、甘肃、新疆、贵州5省1市2区构成蚕桑生产的西部蚕区。从具体省(市、区)来讲,我国的蚕桑生产主要集中在东部的江苏、浙江、广东、山东和西部的广西、四川、重庆、云南、陕西等9个主产省(市、区),1991—2010年这9个主产省(市、区)的蚕茧产量占全国的比例一直保持在88%左右。

我们以空间为维度,以蚕茧产量、桑园面积、发种量为指标,基于1991—2010年的相关数据,进行东、中、西部蚕区蚕桑生产情况的对比分析和9个主产省(市、区)蚕桑生产情况的具体分析,总结我国蚕桑产业转移的进程及其特点,并提出促进我国蚕桑产业发展的建议。

1 蚕茧产量的区域变化

在划分东、中、西部蚕区和确定9个主产省(市、区)的基础上,我们首先用1991—2010年的蚕茧产量的变化来叙述蚕桑生产区域的变化进程与现状。

1.1 东、中、西部蚕区蚕茧产量及其比例变化

从表1看,1991—2010年间,我国东部蚕区的蚕茧产量及其占全国的比例都是下降的,而中、西部蚕区的蚕茧产量及其占全国的比例都是上升的,蚕桑生产呈现出明显的从东部地区向中、西部地区尤其是向西部地区转移的特征。

1991年,东部蚕区的蚕茧产量为292 813 t,占全国的58.38%,而中、西部蚕区的蚕茧产量分别为36 917 t和171 806 t,占全国的7.36%和34.26%,中西部合计占全国的41.62%。到2010年,东部蚕区的蚕茧产量减少到195 699 t,在全国蚕茧产量总体增加的情况下,东部蚕区的蚕茧产量与1991年相比却减少了33.17%,东部蚕区蚕茧产量占全国的比例也下降到31.75%;而中、西部蚕区蚕茧产量分别增加到58 446 t和362 144 t,比1991年增加了58.32%和110.79%,占全国蚕茧产量的比例也上升到9.48%和58.76%,2010年中西部蚕区蚕茧产量占全国的比例合计为68.24%,中西部已经成为我国主要的蚕桑生产区域。图1更加清楚地对比了1991年和2010年我国蚕茧产量的区域变化。

表1 1991—2010年我国东、中、西部蚕区蚕茧产量及其占全国的比例

图1 1991年和2010年我国东、中、西部蚕区蚕茧产量占全国的比例

从图2看,1991—2010年间我国蚕桑生产区域由东部向中西部地区转移具有明显的阶段性特征:第一,2003年以前,东部蚕区蚕茧产量占全国的比例尽管不断下降,但依然维持在50%以上,并没有动摇其作为全国蚕桑主产区的地位;但是从2003年开始,东部蚕区蚕茧产量占全国的比例下降到48.48%,而中西部蚕区蚕茧产量占全国的比例上升到51.52%,此后中西部蚕区成为我国蚕桑主产区,并且其地位不断得到巩固和加强,到2010年中西部蚕区蚕茧产量占全国的比例已达到68.25%,其中,西部蚕区蚕茧产量占全国的比例上升到58.76%,成为我国最大的蚕桑主产区。第二,无论是东部蚕区蚕茧产量比例的下降,还是西部蚕区蚕茧产量比例的上升,都具有加速的趋势。1991—2002年间,东部蚕区蚕茧产量比例从58.38%下降到51.64%,仅下降了6.74个百分点,平均每年仅下降0.61个百分点;但是,2003—2010年间,东部蚕区蚕茧产量比例从48.48%下降到31.75%,下降了16.73个百分点,平均每年下降2.39个百分点;特别是2009年比2008年下降了5.18个百分点。与此对应,1991—2002年,西部蚕区蚕茧产量比例从34.26%上升到37.70%,仅上升了3.44个百分点,平均每年只上升了0.31个百分点;而2003—2010年间,西部蚕区蚕茧产量比例从41.03%上升到58.76%,上升了17.73%,平均每年上升了2.53个百分点,特别是2009年比2008年上升了7.52个百分点。这说明2008年金融经济危机及茧丝市场不景气对蚕桑生产区域转移的影响较大。第三,中部蚕区蚕茧产量占全国的比例呈现出先上升后下降的趋势,而不是像西部蚕区是不断上升的。1991—2010年间,中部蚕区蚕茧产量占全国的比例曾经从1991年的7.36%上升到1995年最高年份的15.25%,之后却波浪式下降到2010年的9.48%。这说明东部蚕区生产成本上升后,中部蚕区一度因价格优势和邻近东部蚕区蚕桑生产获得较快发展;但是,这一优势很快为西部蚕区更廉价的要素成本所替代。所以,准确地说,我国蚕桑生产的区域转移表现为东部地区向西部地区的转移,而不是东部地区向中西部地区的转移,即通常所说的“东桑西移”。

图2 1991—2010年东、中、西部蚕区蚕茧产量占全国比例的变化

1.2 蚕桑主产省(市、区)的蚕茧产量及其比例变化

1991—2010 年我国东部的江苏、浙江、广东、山东和西部的广西、四川、重庆、云南、陕西9个蚕桑主产省(市、区)的蚕茧产量占全国的比例一直维持在88%左右,因而我国蚕桑生产由东向西转移,主要体现为东部主产省向西部主产省(市、区)的转移。但是,从表2看,无论是东部主产省,还是西部主产省(市、区),各省(市、区)间蚕茧产量的变化却呈现出较大的差异。

从表2和图3看,东部蚕区的江苏、浙江、广东和山东4个省中,蚕茧产量及其占全国比例的变化具有以下几个特点:第一,江苏、浙江省的蚕茧产量都呈现较大幅度的下降,但总体而言,浙江省的蚕茧产量下降得更快。1991—2010年间,江苏省蚕茧产量占全国的比例从23.46%下降至12.56%,而浙江省蚕茧产量占全国的比例从25.17%下降至9.25%。浙江省的蚕桑产业比江苏省衰退更快的原因可能在于,浙江省内地区经济差距相对较小,劳动力与土地成本整体上升;而江苏省的南北经济差距较大,蚕桑主产区由南向北转移在一定程度上减缓了衰退。第二,山东省的蚕茧产量总体比较稳定,这可能与山东省蚕茧价格管制较严,蚕茧市场化程度较低有关;但是,山东省蚕茧产量占全国的比例由1991年的3.77%上升到2001年最高年份的8.74%后又下降到2010年的3.57%,呈现出先上升后下降的趋势。第三,广东省的蚕茧产量呈现出逐渐下降后又总体上升的趋势,其蚕茧产量占全国的比例与山东省正好相反,呈现出先下降后上升的趋势,即由1991年的5.98%下降到1996年最低的3.11%后又上升至2008年的10.41%,2009—2010年受金融危机后“东桑西移”加快的影响,再度下降到6.41%和6.83%。这可能与广东省内地区经济差距较大,而20世纪90年代末期以来广东省丝绸(集团)公司大力支持省内欠发达地区发展蚕桑生产有关。

表2 1991—2010年我国9个蚕桑主产省(市、区)的蚕茧产量占全国的比例

图3 1991—2010年东部蚕区4个主产省蚕茧产量的变化

从表2和图4看,西部蚕区的广西、四川、重庆、云南、陕西5个省(市、区)中,蚕茧产量及其占全国的比例变化也有以下特点:第一,广西的蚕茧产量在20世纪90年代还是很低的,1991—2001年,广西蚕茧产量占全国的比例从1.67%缓慢地上升到7.50%,但进入21世纪后广西蚕茧产量呈现加速增长的趋势,蚕茧产量占全国的比例由2002年的11.21%上升到2010年34.72%,其中2005年的蚕茧产量达到14.01万t,一跃成为全国最大的蚕茧主产省(市、区),并且一直保持着全国第1的地位。第二,四川省虽然是西部省份,1991—1996年还是我国最大的蚕茧主产省,但其蚕茧产量在1996年大跌后,基本维持在7.5万t左右,其蚕茧产量占全国的比例从1991年的24.13%不断下降到2010年的11.52%。第三,重庆市的蚕茧产量一直稳定在2.5万t左右,但其蚕茧产量占全国的比例从1991年的5.64%下降至1996年的2.01%,2000年上升到6.22%后又逐步下降到2010年的2.79%,呈现出先下降再上升后又下降的变化趋势。第四,云南省和陕西省的蚕茧产量都呈现出增加的趋势,而且云南省的增长势头较猛,2006年后云南省的蚕茧产量已经超过重庆市,但是,这2个省的蚕茧产量水平仍然不高,2010年云南、陕西2省的蚕茧产量占全国的比例分别为6.49%和2.86%。

图4 1991—2010年西部蚕区5个主产省(市、区)蚕茧产量的变化

2 桑园面积的区域变化

在用蚕茧产量分析我国蚕桑生产区域转移的基础上,我们进一步用桑园面积的变化来叙述蚕桑生产区域变化的进程与现状,并且分析蚕茧产量与桑园面积变化的关系。

2.1 东、中、西部蚕区桑园面积及其比例变化

从表3看,1991—2010年间,我国东部蚕区的桑园面积及其占全国的比例呈现出先上升后下降的趋势,中部蚕区的桑园面积及其占全国的比例稳中略升,而西部蚕区的桑园面积及其占全国的比例则是先下降后上升的。

表3 1991—2010年我国东、中、西部蚕区桑园面积及其占全国的比例

1991年东部蚕区的桑园面积为26.93万hm2,占全国的比例为25.98%,而中、西部蚕区的桑园面积分别为10.27万hm2和66.47万hm2,占全国的比例为9.90%和64.12%,中西部蚕区合计的桑园面积占全国的比例为74.02%。到2010年,东部蚕区的桑园面积减少至20.73万hm2,比1991年减少了6.20万hm2,但东部蚕区的桑园面积占全国的比例仍然保持在25.68%;中部蚕区的桑园面积增加到12.47万hm2,比1991年增加了2.20万 hm2,占全国的比例上升到15.45%;西部蚕区的桑园面积减少至47.51万hm2,减少了18.96万hm2,占全国的比例也下降到58.87%,2010年中西部蚕区的桑园面积占全国的比例合计为74.32%,与1991年相当。图5更加直观地表明1991年和2010年我国东、中、西部蚕区的桑园面积占全国的比例没有大的变化。

图5 1991年和2010年我国东、中、西部蚕区桑园面积占全国的比例

从图6看,1991—2010年间我国东、中、西部蚕区桑园面积的变化各具明显的特征:第一,1998年以前,东部蚕区桑园面积占全国的比例是逐渐上升的,并且在1997年达到最高的36.58%;但是1998年开始东部蚕区桑园面积占全国的比例逐渐下降,一直下降到2010年的25.68%。第二,西部蚕区桑园面积占全国比例的变化正好相反,1998年以前西部蚕区桑园面积占全国的比例是逐渐下降的,并且在1997年达到最低的44.51%,但是1998年开始西部蚕区桑园面积占全国的比例不断上升,一直上升到2010年的58.87%。第三,中部蚕区桑园面积占全国的比例在1999年前也是上升,1999年达到最高比例的19.19%,之后所占比例逐渐下降并维持在14%~16%之间。

图6 1991—2010年东、中、西部蚕区的桑园面积占全国比例的变化

2.2 蚕桑主产省(市、区)的桑园面积及其比例变化

1991—2010 年我国东部的江苏、浙江、广东、山东和西部的广西、四川、重庆、云南、陕西9个蚕桑主产省(市、区)的桑园面积占全国的比例一直维持在80%左右,比9个省(市、区)蚕茧产量占全国的比例约低8个百分点。表明这9个主产省(市、区)单位面积桑园的产茧水平整体较高。

从图7和表4看,东部蚕区的江苏、浙江、广东和山东4个省中,桑园面积及其所占比例的变化具有以下特点:第一,江苏省和浙江省的桑园面积逐渐减少,而山东省与广东省的桑园面积在波动中略有增加。江苏省的桑园面积减少最多,1991—2010年间,桑园面积从13.33万hm2减少至6.33万hm2,减少了近1/2;浙江省的桑园面积从8.80万hm2减少至6.86万hm2,减少了1.94万hm2。而山东省的桑园面积从1991年的2.67万hm2增加到2010年的3.00万 hm2,广东省的桑园面积也从1991年的2.13万hm2增加到2010年的4.53万hm2。第二,江苏、浙江、山东、广东 4个省的桑园面积占全国的比例都呈现出先上升后下降的趋势,只是各省达到最高比例的年份是依次推后的。江苏省桑园面积占全国的比例从1991年的12.86%上升到1995年最高比例的18.90%之后不断下降到2010年的7.85%;浙江省桑园面积占全国的比例从1992年的7.51%上升到1997年最高比例的13.81%之后也不断下降到2010年的8.50%;山东省桑园面积占全国的比例从1991年的2.57%上升到2002年最高比例的8.70%之后下降到2010年的3.72%;广东省桑园面积占全国的比例从1992年的1.92%上升到2006年最高比例的6.26%之后也下降到2010年的5.62%。这是由江苏、浙江、山东、广东4个省的市场化推进速度差异、工业化与城市化进程差异、省内地区经济差异程度以及各省对蚕桑生产重视与支持程度不同而共同作用的结果。

图7 1991—2010年东部蚕区4个主产省桑园面积的变化

表4 1991—2010年我国9个蚕桑主产省(市、区)的桑园面积占全国的比例

从表4和图8看,西部蚕区的广西、四川、重庆、云南、陕西5个省(市、区)中,桑园面积及其所占比例变化也有以下特点:第一,作为目前全国最大的蚕桑主产省(市、区)广西的桑园面积在1991年只有0.67万hm2,在2000年以前,都不到2万 hm2,但是,从2001年开始,广西的桑园面积快速大幅增加,到2010年桑园面积达到14万hm2,是1991年的近21倍;与此同时,2000年以前广西桑园面积占全国的比例都不到3%,但是,从2001年开始,广西桑园面积占全国的比例从2001年的6.03%不断上升到2010年的17.35%,上升了11个百分点,广西在成为全国蚕茧产量最大省(市、区)的同时,也成为全国桑园面积最大的省(市、区)。第二,四川省作为1991—1996年间我国最大的蚕茧主产省,其桑园面积在1991—1994年间曾经保持在54万hm2左右,但是1995—1997年间连续3年锐减,从1994年的54.67万hm2减少至1997年的10.13万 hm2,减少了81.47%,之后桑园面积都维持在14万hm2以下;1991年四川省桑园面积占全国的比例曾达到最高的51.45%,之后不断下降,但直到2005年仍然维持在17.30%,一直是全国桑园面积最大的省份。2006年开始,四川省桑园面积占全国的比例被广西超过。第三,重庆市的桑园面积及其占全国的比例都呈现先上升后下降的趋势;云南省和陕西省的桑园面积及其占全国的比例都呈现增加的趋势,并且云南省的增长势头较猛,2010年云南、陕西2省的桑园面积分别为8.67万hm2和5.33万hm2,占全国的比例分别为10.74%和6.61%。

图8 1991—2010年西部蚕区5个主产省(市、区)桑园面积的变化

2.3 东、中、西部蚕区单位面积桑园产茧量变化与比较

从我国蚕茧产量和桑园面积的区域变化看,东、中、西部三大蚕区及9个主产省(市、区)的蚕茧产量及其占全国比例的变化,与其桑园面积及其占全国比例的变化,并不相称。从图9-11的东、中、西部蚕区蚕茧产量占全国比例与桑园面积占全国比例的对比中,可以更加明显地看出这一点。

图9 1991—2010年东部蚕区桑园面积与蚕茧产量占全国比例的变化

图9显示,1991—2010年间,东部蚕区蚕茧产量占全国的比例和桑园面积占全国的比例都是下降的,并且,蚕茧产量所占比例下降幅度要快于桑园面积所占比例的下降幅度;尽管如此,蚕茧产量所占比例却大大高于桑园面积所占比例,这说明东部蚕区蚕桑生产效率较高,单位桑园面积的产茧量水平高,图12正好反映了这一点。

图10显示,1991—2010年间,中部蚕区蚕茧产量占全国的比例和桑园面积占全国的比例都是先上升后下降的,并且,蚕茧产量所占比例的波动幅度略大于桑园面积所占比例的波动幅度;尽管如此,蚕茧产量所占比例却小于桑园面积所占比例,这说明中部蚕区蚕桑生产效率较低,单位桑园面积的产茧量水平低,图12也反映了这一点。

图10 1991—2010年中部蚕区桑园面积与蚕茧产量占全国比例的变化

图11 1991—2010年西部蚕区桑园面积与蚕茧产量占全国比例的变化

图12 1991—2010年东、中、西部蚕区及全国单位面积桑园产茧量的变化

图11显示,1991—2010年间,西部蚕区蚕茧产量占全国的比例和桑园面积占全国的比例都是先下降后上升的,并且,蚕茧产量所占比例的波动幅度略大于桑园面积所占比例的波动幅度;蚕茧产量所占比例小于桑园面积所占比例,但是,两者越来越接近,这说明西部蚕区蚕桑生产效率虽然较低,但是正在不断地提高,图12也给予了印证。

东、中、西部蚕区蚕茧产量占全国比例变化与桑园面积占全国比例变化的不一致,在于三大蚕区蚕业生产效率的差异。从图12中可以看出,我国东部蚕区的单位面积桑园产茧量大大高于全国平均水平,而中、西部蚕区的单位面积桑园产茧量都低于全国平均水平;我国三大蚕区的单位面积桑园产茧水平整体波动一致,其中部蚕区的波动轨迹与全国的波动轨迹最吻合;与中部蚕区相比,西部蚕区的单位面积桑园产茧量是不断提高的,具体可以分为3个阶段:1996年前,中部蚕区单位面积桑园产茧量高于西部;1997—2004年,中、西部蚕区单位面积桑园产茧量基本持平,有的年份中部略高于西部,有的年份则西部略高于中部;2005—2010年,西部蚕区单位面积桑园产茧量高于中部,两者的差距呈扩大趋势,而且西部蚕区单位面积桑园产茧量接近于全国平均水平,与东部蚕区的差距也开始缩小。

3 发种量的区域变化

在用蚕茧产量、桑园面积分析我国蚕桑产业区域转移的基础上,我们进一步用发种量的变化来叙述蚕桑生产区域变化的进程与现状,并且分析蚕茧产量与发种量的变化关系。

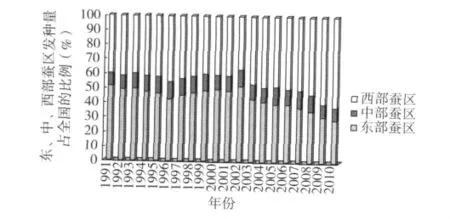

3.1 东、中、西部蚕区发种量及其比例变化

从我国东、中、西部蚕区发种量及其占全国的比例看(表5),1991—2010年间,我国东部蚕区的发种量及其占全国的比例呈现出先下降后上升再下降的趋势,中部蚕区的发种量及其占全国的比例稳中略升,而西部蚕区的发种量及其占全国的比例则是总体上升的,尤其是2003年以来上升很快。

表5 1991—2010年我国东、中、西部蚕区发种量及其占全国的比例

1991年,东部蚕区的发种量为1 037万盒,占全国的51.15%,而中、西部蚕区的发种量分别为169万盒和821万盒,分别占全国的8.36%和40.49%,中西部蚕区合计占全国的48.85%。到2010年,东部蚕区的发种量减少至461万盒,比1991年减少了576万盒,东部蚕区发种量占全国的比例也下降至29.27%;中部蚕区的发种量减少至138万盒,比1991年减少了31万盒,占全国的比例为8.74%,基本与1991年相当;西部蚕区的发种量增加至977万盒,增加了 156万盒,占全国的比例上升到61.99%,2010年中西部蚕区发种量占全国的比例合计为70.73%。图13更加直观地表明1991年和2010年我国东、中、西部蚕区发种量占全国比例的变化。

图13 1991年和2010年我国东、中、西部蚕区发种量占全国的比例

从图14看,1991—2010年间我国东、中、西部蚕区发种量的变化各具明显的特征:第一,东部蚕区发种量占全国的比例2002年以前稳定在42.29%~51.64%之间,但在2002年达到最高的51.64%后呈现不断下降的态势,一直下降到2010年的29.27%。第二,西部蚕区发种量占全国比例的变化正好相反,2002年以前西部蚕区发种量所占比例稳定在40%左右,并且在2002年达到最低的37.13%,但是从2003年开始西部蚕区发种量占全国的比例不断上升,一直上升到2010年的61.99%。第三,中部蚕区发种量占全国的比例呈现先小幅上升后小幅下降、总体稳定的态势,基本稳定在10%左右,曾经在1995年、2005年和2007年超过12%,但是,2010年下降至8.74%,接近于1991年的比例8.36%。

图14 1991—2010年东、中、西部蚕区发种量占全国比例的变化

3.2 蚕桑主产省(市、区)的发种量及其比例变化

我国东部的江苏、浙江、广东、山东和西部的广西、四川、重庆、云南、陕西9个蚕桑主产省(市、区)的发种量占全国的比例一直维持在88%左右(表6),与9个省(市、区)的蚕茧产量占全国的比例非常吻合。

从表6和图15看,东部蚕区的江苏、浙江、广东和山东4个省的发种量及其比例的变化与其桑园面积及其比例的变化比较相似,具有以下特点:第一,1991—2010年间,东部4个省的发种量都是减少的,江苏省和浙江省的发种量减少幅度很大,而广东省与山东省的发种量减少幅度较小。浙江省的发种量减少最多,从429万盒减少至126万盒,减少了70.63%,特别是2000年以来,其发种量与江苏省的差距越来越大。江苏省的发种量从404万盒减少至184万盒,减少了54.46%,但是1996—2008年间总体稳定,只是2009—2010年又有较大幅度的减少。广东省的发种量从129万盒减少至90万盒,山东省的发种量从76万盒减少至61万盒,分别减少了30.23%和19.74%。第二,江苏省和山东省的发种量占全国的比例呈现出先上升后下降的趋势,浙江省和广东省的发种量占全国的比例呈现先下降后上升再下降的趋势,各省达到最高比例的年份都不一样。江苏省的发种量占全国的比例从1991年的19.91%上升到1994年最高比例的23.12%之后不断下降到2010年的11.69%;山东省的发种量占全国的比例从1991年的3.73%上升到2002年最高比例的9.89%之后下降到2010年的3.87%;浙江省的发种量占全国的比例从1991年的21.15%下降到1995年的14.35%之后再上升到1999年的18.55%,之后不断下降到2010年的8.02%;广东省的发种量占全国的比例从1991年的6.36%下降至1996年的3.04%再上升到2007年的7.23%,之后又下降到2010年的5.69%。

表6 1991—2010年我国9个蚕桑主产省(市、区)的发种量占全国的比例

图15 1991—2010年东部蚕区4个主产省发种量的变化

从表6和图16看,西部蚕区的广西、四川、重庆、云南、陕西5个省(市、区)的发种量及其所占比例的变化具有以下特点:第一,作为目前全国最大的蚕桑主产省(市、区)的广西发种量在1991年只有42万盒,在2000年以前,都不到90万盒,但是,从2001年开始,广西的发种量快速大幅增加,到2010年发种量达到564万盒,是1991年的13倍多;与此同时,2002年以前广西发种量占全国的比例都不到8%,大多数年份仅占3%左右,但是,从2003年开始,广西发种量占全国的比例从2002年的2.42%不断上升到2010年的35.75%,上升了约33个百分点,广西在成为全国蚕茧产量最大省(市、区)的同时,也成为全国发种量最多的省(市、区)。第二,四川省作为1991—1996年间我国最大的蚕茧主产省,1995年发种量高达825万盒,但是1996—1999年连续4年锐减,减少至1999年的281万盒,减少了65.94%,之后发种量都维持在300万盒以下,到2010年减少至205万盒;1991年以来四川省发种量占全国的比例不断下降,但直到2003年仍然维持在18.09%,一直是全国发种量最多的省份。2004年开始,四川省发种量占全国的比例被广西超过。第三,重庆市的发种量及其占全国的比例都呈现先上升后下降的趋势;云南省和陕西省的发种量及其占全国的比例都呈现增加的趋势,并且云南省的增长势头较猛,2010年云南、陕西2个省的发种量分别为100万盒和51万盒,占全国的比例分别为6.34%和3.20%。

图16 1990—2010年西部蚕区5个主产省(市、区)发种量的变化

3.3 东、中、西部蚕区盒种产茧量变化与比较

从我国蚕茧产量和发种量的区域变化看,东、中、西部三大蚕区及9个主产省(市、区)的蚕茧产量占全国比例的变化与发种量占全国比例的变化比较吻合。从图17-19的东、中、西部蚕区蚕茧产量占全国的比例与发种量占全国的比例对比中,可以更加明显地看出这一点。

图17 1991—2010年东部蚕区发种量与蚕茧产量占全国的比例

图18 1991—2010年中部蚕区发种量与蚕茧产量占全国的比例

图19 1991—2010年西部蚕区发种量与蚕茧产量占全国的比例

图17显示,1991—2010年间,东部蚕区蚕茧产量占全国的比例和发种量占全国的比例都是下降的,并且,2线的下降幅度基本一致,尽管如此,蚕茧产量所占比例一直略高于发种量所占比例,这说明东部蚕区盒种产茧量水平较高,并且比较稳定,图20正好反映了这一点。

图18显示,1991—2010年间,中部蚕区蚕茧产量占全国的比例和发种量占全国的比例都是先上升后下降的,并且,2线波动非常接近,尽管如此,蚕茧产量所占比例开始大于发种量所占比例,后来开始重叠,近3年来,蚕茧产量所占比例略大于发种量所占比例,这说明中部蚕区盒种产茧水平呈现出先高后低再上升的态势,图20也反映了这一点。

图20 1991—2010年东、中、西部蚕区及全国盒种蚕茧产量的变化

图19显示,1991—2010年间,西部蚕区蚕茧产量占全国的比例和发种量占全国的比例都是上升的,并且,发种量所占比例略大于蚕茧产量所占比例,两者越来越接近,这说明西部蚕区盒种产茧水平较低,但是正在不断地提高,图20也给予了印证。

东、中、西部蚕区蚕茧产量占全国比例的变化与发种量占全国比例的变化基本一致,说明发种量是影响蚕茧产量的密切相关的因素,而三大蚕区蚕茧产量占全国比例的变化轨迹与发种量占全国比例的变化轨迹的位置高低不同,这又说明了三大蚕区盒种产茧水平的差异。从图20中可以看出,1991—2010年间,无论是全国的盒种产茧量,还是东、中、西部蚕区的盒种产茧量,都是不断提高的,三大蚕区及全国盒种产茧水平整体波动一致,其中东部蚕区的波动轨迹与全国的波动轨迹最吻合;但我国东部蚕区的盒种产茧量略高于全国平均水平,西部蚕区的盒种产茧量略低于全国平均水平,而中部蚕区的盒种产茧量开始高于全国平均水平,后与全国平均水平接近,近几年又略高于全国平均水平。

4 主要结论与建议

4.1 主要结论

以蚕茧产量、桑园面积和发种量为指标,基于1991—2010年的相关数据,通过对东、中、西部蚕桑生产区域的对比分析,及东、西部9个蚕桑主产省(市、区)的具体分析,可以将1991—2010年我国蚕桑生产区域变化的进程及特点总结如下。

4.1.1 蚕业转移的进程与特点 理论和经验分析表明,属于劳动力与土地密集型的蚕桑产业会从经济发达地区转移到经济欠发达地区[1-3]。虽然改革开放以来我国蚕桑产业转移始于20世纪80年代[4-6];但是,本文实证数据分析发现,直到 2003年,我国中西部蚕区的蚕茧产量超过东部,蚕桑产业转移的进程才开始加快。由于中部蚕区蚕茧产量及其占全国的比例相对稳定,我国蚕桑生产的区域转移主要表现为东部地区向西部地区的转移,即“东桑西移”,而不是东部地区向中西部地区的转移;与此同时,我国东部蚕区的发种量及其占全国的比例不断下降,而西部蚕区的发种量及其占全国的比例不断上升。1991—2010年我国东部蚕区蚕茧产量、桑园面积和发种量占全国的比例分别由58.38%、25.98%和 51.15%,下降至 31.75%、25.68%和29.27%,而西部蚕区蚕茧产量、桑园面积和发种量占全国的比例分别由34.26%、64.12%和40.49%变化至58.76%、58.87%和61.99%。

4.1.2 东西部蚕区的蚕桑生产效率差距 1991—2010年,我国东、中、西部蚕区的单位面积桑园产茧和盒种产茧量都是不断提高的。虽然,我国东部蚕区蚕茧产量、桑园面积和发种量及其占全国的比例不断下降;但是,东部蚕区的桑园面积与发种量占全国的比例都低于蚕茧产量占全国的比例,而西部蚕区的桑园面积和发种量占全国的比例都高于蚕茧产量占全国的比例。因而,东部蚕区的单位面积桑园产茧量和盒种产茧量高于西部蚕区和全国平均水平,而西部蚕区的单位面积桑园产茧量和盒种产茧量都低于东部蚕区和全国平均水平。2010年东部蚕区单位面积桑园产茧量和盒种产茧量分别为944.19 kg/hm2和42.41 kg/盒,而西部蚕区单位面积桑园产茧量和盒种产茧量分别为762.19 kg/hm2和37.07 kg/盒,说明东、西部蚕区的蚕桑生产效率差距较大。

4.1.3 蚕桑主产省(市、区)的位次变化 由于蚕桑生产区域的整体“东桑西移”,1991—2010年间,我国东部蚕区的主产省浙江、江苏、广东、山东的蚕茧产量、桑园面积和发种量及其占全国的比例都是下降的,但浙江省和江苏省的下降幅度较大,广东省和山东省的下降幅度较小;而西部蚕区的5个主产省(市、区)中,四川省、重庆市的蚕茧产量、桑园面积和发种量及其占全国的比例都是下降的,广西、云南省、陕西省的蚕茧产量、桑园面积和发种量及其占全国的比例都是上升的,说明西部老蚕区也面临蚕业萎缩的问题,西部的新蚕区成为我国蚕桑生产的主要区域,尤其是广西和云南2个省(区)。广西自2004年、2005年、2006年起发种量、蚕茧产量、桑园面积分别上升至全国第1后,成为全国最大的蚕桑主产省(市、区),2010年广西蚕茧产量、桑园面积和发种量分别是1991年的25倍、27倍和13倍,占全国的比例分别达到34.72%、17.35%和35.75%;云南省的蚕桑产业发展势头也很猛,2010年蚕茧产量、桑园面积和发种量分别是1991年的13倍、27倍和9倍,占全国的比例分别达到6.49%、10.74%和6.34%。

4.2 促进我国蚕桑产业发展的建议

针对我国蚕桑生产区域变化的进程、现状及其特点,西部蚕区已是我国蚕桑生产的主要基地,尤其是广西,已经成为我国蚕茧产量、桑园面积、发种量最大的省(市、区),其主要任务在于积极培养技术人才,加快科技进步,提高蚕业生产效率和综合经济效益。东部蚕区的蚕桑生产呈现持续下降的趋势,但由于该地区原来的生产基础比较好、科技人才资源丰富、生产设备先进;因此,目前仍然是我国的优质茧生产基地,而且蚕桑生产效率高,其主要任务在于稳定桑园面积和生产规模,为生产高档丝绸提供优质原料茧。为此,国家既要正视蚕桑产业转移的内在规律,适度引导“东桑西移”,又要加强对东部蚕区优质茧生产基地的保护与扶持;同时,基于蚕桑生产的自身特征和茧丝绸产业链的独特性,应该促进东、西部蚕桑生产区域间的分工与合作,从产业链整合角度来实现我国蚕桑产业的可持续发展,提升我国茧丝绸业的国际市场竞争力。

[1]王庄穆.新中国丝绸史记[M].北京:中国纺织出版社,2004:55.

[2]顾国达,楼程富,郭蕴华.世界蚕丝生产和贸易的现状及趋势[J].蚕业科学,1996,22(2):99 -103.

[3]顾国达.世界蚕茧和生丝生产量及其产地变迁的研究[J].蚕业科学,1999,25(2):120 -125.

[4]胡智文,徐孟奎,闵思佳,等.我国蚕业分布与区域经济发展水平关系的探讨[J].蚕业科学,2001,27(2):136 -139.

[5]姚宏中,黄星光,文哲光.广东蚕丝业20年成就及发展对策[J].广东蚕业,2002,36(3):18 -23.

[6]毛铿祖.广东新蚕区的形成及其意义[J].中国蚕业,2002,23(4):8-9.

[7]周金钱.浙江蚕区的变化及其发展趋势[J].蚕桑通报,1999,30(1):15-17.