593例乙型肝炎肝硬化患者中医证候特征的回顾性分析

2011-08-31施梅姐池晓玲萧焕明谢玉宝

施梅姐 池晓玲 萧焕明 谢玉宝

广东省中医院肝病科 (广东广州,510120)

肝硬化在我国是常见病,也是后果严重的疾病。年发病率17/100 000,而其中有一半以上是由乙型肝炎病毒 (HBV)感染引起[1]。欧美国家以乙醇性肝硬化最多见,约占全部肝硬化的50% ~90%。亚、非洲则以病毒性肝炎肝硬化为主,日本约70% 的肝硬化由丙型肝炎发展而来。而在我国,肝硬化占肝病的16%,以20~50岁多见,男女比例为4∶1,约80%的患者与HBV感染有关。相关研究指出,确诊为慢性乙型肝炎的患者5年累计的肝硬化发生率为8%~20%,5年累计失代偿期发生率为20%,其中2%~5%肝硬化患者可发展为肝细胞性肝癌。而5年存活率:代偿期肝硬化为80% ~86%,失代偿期肝硬化为14% ~35%。因此,在我国乙型肝炎肝硬化的研究是重中之重。笔者对在我院住院的593例乙型肝炎肝硬化患者的证候学进行回顾性分析,结果如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 593例患者均为2002年10月-2010年4月广东省中医院肝病科、消化科住院的乙型肝炎肝硬化患者。符合2003年中国中西医结合学会消化系统疾病专业委员会修订的肝硬化中西医诊治方案 (草案)中的西医诊断标准及《实用内科学》中肝硬化的诊断标准。中医证型的判定以患者初次入院时第1次主任医师查房的中医辨证为标准,多次入院的同一患者,视为1份病例统计,仅纳入第1次入院的中医辨证。排除标准:丙型肝炎、自身免疫性肝病、酒精性肝病等其他原因导致的肝硬化;合并有心、脑、肾等其他器官严重原发性疾病,且以其他内科疾病为第一诊断入院者;未确诊为乙型肝炎肝硬化的疑似病例;不符合纳入标准或资料不全者。

1.2 方法 运用病案室的病案记录查询系统,输入第一诊断关健词“肝硬化”,年限设定为“2002年10月至2010年4月”,筛选出第一诊断符合肝硬化的所有病案号,再手工逐一查看各份病案的详细诊断,根据纳入标准、排除标准,查找出符合本研究要求的病案756例,填写“乙型肝炎肝硬化临床病例信息采集表”。最后,剔除检查资料不完整的病案,整理出相对完整的病案593份。

1.3 统计学方法 运用SPSS 13.0软件包建立“乙型肝炎肝硬化中医证治规律数据库”,进行数据维护。采用描述性分析、探索性分析,对计数资料的分析采用的频数、构成比等分析,率的比较采用卡方检验,等级资料的比较采用秩和检验。对于计量资料的分析,采用t检验,方差不齐者采用方差分析或秩和检验;采用双侧检验,α=0.05。

2 结果

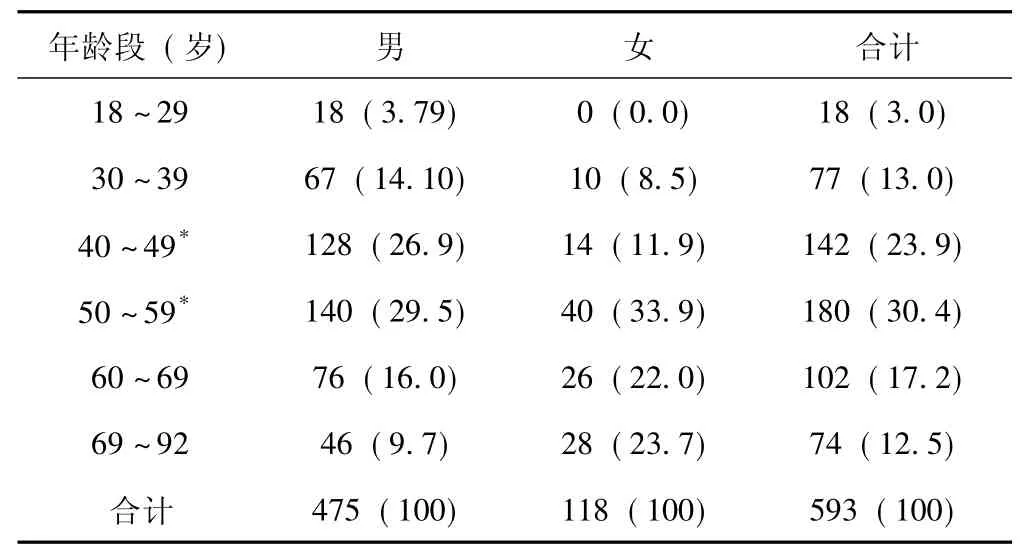

2.1 患者的基本特征 593例乙型肝炎肝硬化患者中男475例、女118例,男女性别比为4.03∶1;年龄最大92岁、最小18岁,平均 (52.94士13.19) 岁(见表1)。男性患者的发病率高于女性;发病年龄主要集中于50岁。在年龄构成方面,主要分布在30岁~69岁的人群,发病高峰在50岁~59岁、40岁~49岁两个年龄段,经统计学处理,此两个年龄段与其他各年龄段之间人群分布的差异均有显著性意义,P <0.05(见表2)。

表1593 例乙型肝炎肝硬化患者的性别、年龄分布表±s

表1593 例乙型肝炎肝硬化患者的性别、年龄分布表±s

*t=-5.835,P=0.000

性别* 例数 平均年龄 (岁)男475 51.40 ±12.85女118 59.10 ±12.74合计593 52.94 ±13.19

表2 593例乙型肝炎肝硬化患者的年龄构成分布表[n(%)]

2.2 病情分期及病程分布情况 593例乙型肝炎肝硬化患者中代偿期者96例 (16.19%),失代偿期者497例 (83.81%);其病程从1天到50年不等,平均病程 (11.68士10.40) 年。

2.3 住院次数分析 593例乙型肝炎肝硬化患者中,212例 (占35.75%)患者需要多次住院,住院次数最多达12次,平均住院次数 (1.94士1.79)次,593例患者其住院达1 143人次。

2.4 死亡原因分析 593例乙型肝炎肝硬化患者中死亡46例,死亡率为7.75%;直接死亡原因分别是上消化道出血 (12例,26.08%),原发性肝癌 (12例,26.08%),自发性腹膜炎 (4例,8.70%),肝性脑病 (7例,15.22%),肝肾综合征 (7例,15.22%),多脏器功能衰竭 (4例,8.70%)。

2.5 并发症分析 593例患者中,有192例患者出现并发症,共出现并发症234例次,其中只出现1种并发症者161例,出现多种并发症者31例。并发症的分布情况:原发性肝癌者107例 (18.04%),上消化道出血 57例 (9.6%),自发性腹膜炎 32例(5.4%),肝性脑病27例 (4.6%),肝肾综合征11例 (1.9%)。

2.6 舌象脉象分析 从舌象脉象上看,在舌体方面,有边尖齿痕的患者多见,593例患者中142例 (占23.9%)患者出现舌体边尖齿痕,说明脾虚是患者的常见证候之一;在舌质方面,舌暗红及舌暗淡是常见的舌色,593例患者中275例 (占46.4%)患者出现舌暗红,109例 (占18.4%)患者出现舌暗淡;在舌苔方面,苔黄腻、苔薄黄腻、苔薄白最常见,分别出现 145 例 (占 24.5%)、122 例 (占 20.6%)、93例 (占15.7%);在脉象方面,脉弦滑、脉弦细最常见,分别出现 291例 (49.1%)、124例(20.9%)。综上所述,从舌象脉象上看,虚、湿、热、瘀是其主要病机。

2.7 常见症状分析 见表3。

表3 593例乙型肝炎肝硬化患者的常见症状频数表[n(%)]

2.8 中医证型分布分析 从证型上来看,单纯证型共11个,复合证型15个,辨证属于单纯证型的患者共190例 (32.04%),属复合证型的患者共403例(67.96%),可见在临床辨证中,以复合证型为主。前10位的中医证型分别是 (肝郁脾虚,湿瘀互结)型> (肝郁脾虚,湿热瘀结)型>湿热蕴结型>(肝郁脾虚,湿热蕴结)型>热伤胃络型>肝郁脾虚型> (脾气亏虚,湿浊中阻)型>湿热瘀结型>(脾气亏虚,湿热蕴结)型> (肝肾阴虚,湿瘀互结)型,其中6个属复合证型。

3 讨论

本研究通过对593例病案临床资料进行详细分析发现,乙型肝炎肝硬化的高峰年龄是40~59岁,最小年龄是18岁,其发病年龄似有提前趋势,对青壮年发生乙型肝炎肝硬化不容忽视。而且男性发病率明显高于女性,发病年龄早于女性,由此警示男性患者应更积极预防肝硬化的发生发展,做到及早筛查、及早诊断、及早治疗。另外,其病程长、住院次数多、并发症多、死亡率高等特点显示乙型肝炎肝硬化病情的复杂难治。提示减少住院天数、住院次数、延缓病情进展、减少并发症、降低死亡率,提高患者的生存质量是乙型肝炎肝硬化的主要治疗目标,也提示患者坚持长期治疗,定期检查,医者对患者进行健康教育,提高患者依从性的必要性。

肝硬化的中医证候分型迄今尚未统一,所分证型参差不齐,少则3型,多则6型,甚至8型。如全国中医药高等院校教材《中医内科学》[2]将其分为3型:气滞血瘀证、脾虚血瘀证、瘀血湿热证。中国中医药学会内科肝病专业委员会1991年天津会议修订的《病毒性肝炎中医辨证标准 (试行)》[3]分为5型:湿热内蕴证、肝郁脾虚证、肝肾阴虚证、瘀血阻络证、脾肾阳虚证。2003年重庆全国中西医结合消化疾病学术交流会上全体委员讨论制定的《肝硬化中西医结合诊治方案 (草案 )》[4]重新修订的肝硬化中医证型标准分为肝气郁结、水湿内阻、湿热蕴结、肝肾阴虚、脾肾阳虚、瘀血阻络6型。

参考近年文献资料,闫秀川等[5]通过对文献的回顾性研究,发现失代偿期肝硬化最常见的证型分别是气虚血瘀证、气滞血瘀证、脾肾阳虚证、肝肾阴虚证、肝脾血瘀证、气滞湿阻证、脾虚水泛证、湿热蕴结证;王文彦[6]指出肝硬化的中心环节是肝郁脾虚,早期多属肝郁脾虚,气滞血阻,中期多属肝郁脾虚,瘀血内结,晚期多属肝脾肾俱虚,气血水代谢失调。张慧芳[7]亦表达了同样的观点,认为“郁为肝病之本”,辨证分为肝郁脾虚、肝胆湿热、气滞血瘀、肝肾阴虚、脾肾阳虚5型。张铮铮等[8]认为肝硬化的常见中医证型主要有气滞血瘀证、脾虚血瘀证、湿热血瘀证等3型,焦一鸣等[9]却建议“血瘀型”只能是个兼证型,而不应单独分为一个“主证型”。

本研究对593例乙型肝炎肝硬化住院患者进行统计后发现,其前10位的中医证型排列如下:(肝郁脾虚,湿瘀互结)型>(肝郁脾虚,湿热瘀结)型>湿热蕴结型> (肝郁脾虚,湿热蕴结)型>热伤胃络型>肝郁脾虚型> (脾气亏虚,湿浊中阻)型>湿热瘀结型> (脾气亏虚,湿热蕴结)型> (肝肾阴虚,湿瘀互结)型。在593例病例中,复合证型403例,占68%,单纯证型190例,仅占32%。这提示我们,乙型肝炎肝硬化患者以兼夹证多见,单一证型相对较少,这也许与肝硬化本身病机发展有关,肝硬化病程一般较长,病情相对复杂,往往不止单纯一个证型,其中瘀血、水湿、热邪等常常兼杂发病,研究中发现,在乙型肝炎肝硬化的诸多单纯证型及复合证型中,肝郁脾虚型及以肝郁脾虚型为主证而兼夹湿热证、湿瘀证及湿热瘀结证的证型为320例,占总病例数的53.9%,这与肝硬化疾病本身的发生发展及病机演变规律是一致的。肝硬化是由于感染湿热疫毒,正邪相争,日久形成的本虚标实、虚实夹杂之证。肝为刚脏,体阴而用阳,喜条达而恶抑郁,感染疫毒后,肝失疏泄,肝气郁结,肝木克脾土,最终导致肝郁脾虚。脾主中焦运化,脾虚则水液代谢失常,水湿不运,致使脾虚湿盛。湿邪日久,郁而化热,则见湿热内蕴之证。因气行则血行,气滞则血瘀,肝气郁结日久,必然导致气血运行不畅,出现血瘀证。而在疾病的发展过程中,肝郁脾虚证始终无法被纠正,在此基础上,湿邪、热邪、瘀血等病理因素常常夹杂或同时出现,因此,临床上辨证以复合证型为主。当疾病再进一步发展,耗气伤阴,此时肝脾肾俱虚,气血水代谢失调,临床表现则以肝肾阴虚证型为主,此时正虚邪实。阴虚日久,阴损及阳,则可见脾肾阳虚,但因本病所感外邪为湿热浊毒之邪,日久易耗损肝阴,加之肝为刚脏,常为阳有余而阴不足,故病情发展至后期耗竭肝阴者多,损伤脾肾阳气者少。因此,临床上发现脾肾阳虚型较为少见。且此时多为疾病晚期,病情深重,易出现昏迷、吐血等变证,不易救治。由此可见,肝郁脾虚、肝郁脾虚兼夹湿热瘀阻等、肝肾阴虚、脾肾阳虚是乙型肝炎肝硬化的一个由浅入深、由轻到重的发展过程,肝郁脾虚则贯穿整个疾病发生发展的全过程。其根本在于肝气郁结不舒,即所谓“气血冲和,万病不生,一有怫郁,诸病生焉”。因此,无论是代偿期或失代偿期肝硬化,疏肝健脾应当是整个疾病过程中的通用治法。

[1]应程.肝硬化病因流行病学研究进展[J].人民军医,2001,44(10):594.

[2]田德禄.中医内科学 [M].第6版.北京:人民卫生出版,2002:231-249.

[3]中国中医药学会内科肝病专业委员会.病毒性肝炎中医辨证标准(试行) [J].中医杂志,1992,(5):39-40.

[4]张育轩,危北海.肝硬化临床诊断中医辨证和疗效评定标准 (试行)[J].中国中西医结合杂志,1994,14(4):237.

[5]闫秀川,刘成海.肝硬化腹水的中医证型分析[J].中国中医基础医学杂志,2008,14(1):49-50.

[6]卢秉久,刘欣.王文彦教授治疗鼓胀80例经验总结[J].辽宁中医杂志,1998,25(2):75.

[7]张慧芳.辨证治疗失代偿期肝硬化100例总结[J].甘肃中医,2003,16(7):18.

[8]张铮铮,邝卫红,吴树铎.肝硬化不同证型与ALT、AST、TB、IB、TBA的相关性研究 [J].河南中医学院学报,2009,24(1):63-64.

[9]焦一鸣,田华,黄天本.肝硬化辨证分型不宜单列血瘀型[J].辽宁中医杂志,1997,24(2):53.