淮河安徽段河道特性及河床演变

2011-08-07虞邦义

虞邦义 倪 晋

(安 徽 省水利部淮河水利委员会水利科学研究院 蚌埠 233000)

1 基本情况

淮河发源于河南桐柏山,流经豫、皖、苏三省,全长1000km,流域面积18.7×104km2。淮河干流洪河口以上为上游,洪河口至洪泽湖出口中渡为中游,中渡以下至三江营为下游入江水道。淮河安徽段(以下简称安徽段),处于淮河中游,上自豫、皖交界的洪河口起,下至皖、苏交界的洪山头止,河道长度428km,流域面积6.7×104km2。

淮河主要支流均在本段汇入干流,南岸主要支流史灌河及淠河均发源于山区或丘陵区,源短流急,其流域面积在6000~7000km2之间;北岸沙颍河为最大的支流,流域面积约3.7×104km2,其他较大的支流还有洪汝河、涡河,其流域面积均大于1×104km2。

行蓄洪区是淮河防洪体系的重要组成部分,起着蓄滞和分泄洪水的作用。本河段沿程现有行蓄洪区20处,其中蓄洪区4处,总面积1853km2;行洪区16处,总面积1142km2。

2 来水来沙条件

2.1 径流时空分布

从来水量的空间分布来看,北部主要支流洪汝河、沙颍河、涡河各入淮控制站以上集水面积总和占吴家渡以上集水面积的51%,径流量总和占吴家渡径流量的29%;南部主要支流史灌河、淠河各入淮控制站以上集水面积总和占吴家渡以上集水面积的8%,径流量总和占吴家渡径流量的20%。安徽段南北主要支流集水面积相差43%,径流量只相差9%。从径流量的沿程变化来看,从王家坝~鲁台子140km的河段内,集水面积增加了5.8×104km2,占吴家渡以上的47.8%,径流量增加115.07×108m3,占吴家渡径流总量的44%。本河段来水主要集中在正阳关附近入淮,故有“七十二水归正阳”之说。

径流量的年内分配极不均匀,汛期径流量约占年总量的56%~70%,淮北支流的集中程度高于淮南支流。径流量最大与最小年倍比十分悬殊,年径流变差系数较大,一般在0.55~0.86之间,并呈现自南向北递增、平原大于山区的规律。

1950年~2007年吴家渡站多年实测平均径流量277.13×108m3,各年代平均径流量由大到小的排序依次为1950年代、2000年后、1980年代、1960年代、1970年代、1990年代。

通过对本段干支流主要测站不同年代平均值的统计和对吴家渡1950~2007年径流量资料的指数平滑和聚类分析均得出:径流量无显著增加或减少的趋势[1]。

2.2 泥沙时空分布

从来沙量的空间分布看,上游息县来沙占吴家渡来沙的31%;北部主要支流,洪汝河、沙颍河、涡河来沙总量占吴家渡来沙69%;南部主要支流史灌河来沙占吴家渡来沙10%。安徽段南北支流输沙量差别较大,泥沙主要来源于淮北支流,其次是淮河干流上游。

输沙量的年内分配过程与径流量大体一致,但较径流量更为集中。汛期输沙量约占年总量的73%~84%。泥沙最大最小年倍比悬殊,年际变差较大。吴家渡最大最小年的比值为156倍,变差系数为0.75。

将吴家渡站1950~2007年含沙量、输沙量按不同年代平均值进行统计,可以看出,吴家渡站含沙量逐年代减少;输沙量从1950~1990年逐年代减少,而2000年后由于水量较丰,输沙量比1990年代有所增加。

通过对本段干支流主要测站不同年代含沙量及输沙量资料平均值的统计和对吴家渡站1950~2007年含沙量及输沙量资料的指数平滑和聚类分析均得出:泥沙呈逐渐减少的趋势[2]。

表1 淮河干流安徽段平均滩槽宽度 单位:m

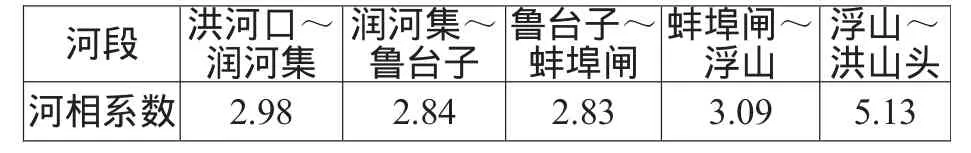

表2 平滩河相系数平均值

3 河道基本特性

3.1 平面形态

安徽段以顺直微弯河型和弯曲河型为主[2]。由表1可以看出,河道主槽平均宽度总体趋势是沿程不断增大,相对而言,正阳关以上滩地宽度沿程增加,正阳关以下滩地宽度却沿程减少。对比各段滩槽宽度比可以看出,润河集至正阳关最大,浮山至洪山头最小,两者相差近12倍。

3.2 纵剖面形态

安徽段纵剖面是以浮山为转折点,洪河口至浮山段,平均深泓沿程降低,呈正比降;浮山至洪山头,平均深泓沿程增大,呈负比降[2]。

3.3 断面形态

4 河道冲淤规律

4.1 沿程冲淤规律

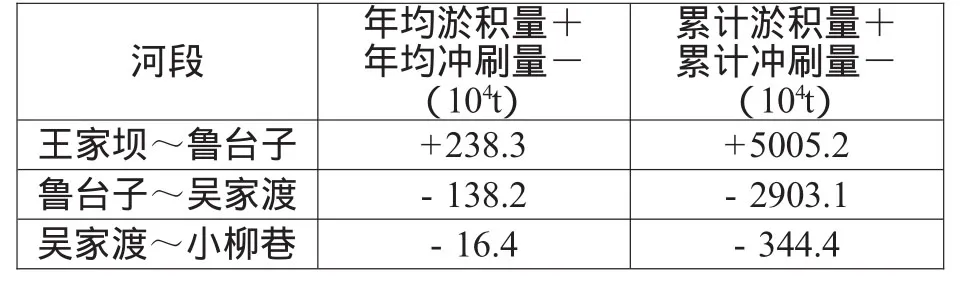

表3 安徽段各段沿程冲淤变化(1985~2005年)

表4 安徽段滩槽冲淤变化

表5 蚌埠闸~浮山河段下切量/104m3(+为淤,-为冲)[6]

根据水文测站布置,采用输沙量差法分三段计算河道冲淤。由于沿程各站泥沙测验时间不一致,统一按1985~2005年进行统计,以便于同比分析。

从表3可以看出,三段河道中:王家坝~鲁台子段表现为淤积,鲁台子~吴家渡段和吴家渡~小柳巷段河道表现为冲刷[3-4]。整个河段1985~2005年21年间共淤积1757.7×104t,多年平均淤积 83.7×104t。

4.2年际冲淤规律

以鲁台子~吴家渡河段为例,采用输沙量差法分析其年际冲淤变化趋势,将逐年输沙量差值按不同年代各年代平均值进行统计(正为淤积,负为冲刷),可知,该河段各年代平均淤积量逐年代递减[5],至1980年已由淤转冲,2000年后冲刷量最大,平均每年冲刷232.5×104t。

4.3 滩槽冲淤规律

采用断面法分析分三段分析1971~1999(2001)年间主槽和滩地的冲淤的分布,具体见表4。由表可知,安徽段主槽微冲,滩地微淤,滩槽冲淤相抵,整体呈微冲状态。

5 人工采砂对河床演变的影响

安徽段河道采砂始于1980年代后期,1990年代后期已形成一定的规模,2000年以后,淮河采砂船只不断增多,滥采乱挖现象日趋严重。近期对本段局部河道进行加密测量发现,人工采砂对河床变形的影响远大于自然演变,已对河势稳定带来了不利的影响。

根据吴家渡站和小柳巷站2001~2008年各年的输沙量以及输沙差值,累计输沙差值为冲刷898.7×104m3(由于小柳巷站位于浮山以下7km,这7km河段冲淤变化较小,因此可认为吴家渡~小柳巷河段的输沙总差值即为吴家渡~浮山间的输沙总差值)。对比断面法同时间段吴家渡~浮山河段下切总量5618×104m3,见表5。输沙法与断面法计算的冲刷量差值4719.3×104m3即可认为是河段的人工采沙量。它相当于该河段输沙总差值的5.3倍,人工采沙对河道的影响已大大超出河道的自然演变。上述分析表明安徽段河道自然演变比较缓慢,人工采沙使得局部河段河床下切剧烈。

将平圩大桥至新城口、蚌埠闸至浮山两段近年来实测或设计断面套绘在一起,从套绘的成果看,受人工采砂的影响,部分断面河岸崩塌,主槽展宽,河床稳定性降低。

6 结论与建议

安徽段水沙空间分布不均,径流主要在正阳关附近汇入,泥沙主要来源于淮干上游和淮北主要支流。水沙年内集中在汛期输送,年际变化大,近60年来,在径流量未出现显著增加或减少的情况下,含沙量与输沙量呈逐年代减少趋势。

本段以顺直微弯河型和弯曲河型为主,正阳关以上滩槽宽度比沿程增大,正阳关以下滩槽宽度比沿程减少;河床纵剖面呈下凹型,浮山以上呈正比降,浮山以下呈倒比降;断面形态浮山以上相对窄深,浮山以下较为宽浅。

王家坝~鲁台子段表现为淤积,鲁台子~吴家渡段和吴家渡~小柳巷段河道表现为冲刷;各河段刷槽淤滩规律明显,此外,随着泥沙的持续减少,河道的冲淤特性向着冲刷河段冲刷程度逐渐增加(或淤积河段淤积程度逐渐减弱)的方向调整。

本段自然演变比较缓慢,人工采沙使得局部河段河床下切剧烈,主槽展宽,河床的稳定性降低。建议加强河道采砂管理,维护河势稳定,保障防洪安全。

[1]虞邦义,倪晋,杨兴菊.淮河中游水沙特性研究[R],安徽省·水利部淮委水利科学研究院,2009年.

[2]虞邦义,杨兴菊,倪晋.淮河中游河道形态与河相关系研究[R],安徽省·水利部淮委水利科学研究院,2009.

[3]虞邦义,杨兴菊,倪晋.淮河中游河湖演变分析[R],安徽省水利部淮委水利科学研究院,2009.

[4]毛世民,王发信,乔建本,等,淮河中游王家坝~洪山头段河道冲淤分析[R].安徽省·水利部淮委水利科学研究院,1997.

[5]虞邦义,郁玉锁.淮河干流鲁台子至吴家渡河段输沙平衡分析[J],南昌大学学报,2009(2):162-166.

[6]虞邦义,杨兴菊.淮河干流蚌埠闸至浮山河段近期演变分析[R],安徽省·水利部淮委水利科学研究院,2010.