合理调配淮河蚌埠闸上水资源 保障安徽沿淮淮北经济社会发展

2011-08-07储德义

储德义

(淮河水利委员会 蚌埠 233001)

1 安徽沿淮淮北地区水资源供需形势

1.1 基本情况

安徽沿淮及淮北地区,是指安徽省淮北、亳州、宿州、蚌埠、阜阳、淮南6市和六安市的霍邱县、寿县,区域总面积4.56万km2,占全省总面积1/3,2005年末总人口3184万,约占全省人口的一半。城镇人口776万,城镇化率为24.4%。地区平均人口密度698人/km2,远高于全省平均人口密度454人/km2。

2005 年全区实现国内生产总值(GDP)1786亿元,占省境淮河流域国内生产总值的85.1%,占全省国内生产总值的33.2%,人均国内生产总值5608元/人,仅为全省人均GDP(8488元/人)的70%,第一、二、三产业占总GDP的比重分别为26.8%、36.2%和36.9%。

全区河流湖泊众多,淮河以北主要天然河流有洪河、颍河、西淝河、芡河、涡河等,地势平坦;沿淮主要的湖泊洼地有城东湖、城西湖、邱家湖、姜唐湖、瓦埠湖、寿西湖、董峰湖、汤渔湖、高塘湖、欠河洼、荆山湖、天河洼、方邱湖等13个,承担洪水滞蓄任务,总蓄洪面积1950km2,滞蓄洪量60亿m3,对有效削减洪峰,保证淮北大堤、津浦铁路及城镇安全起着重要作用。

1.2 水资源及利用现状

1.2.1 水资源量及特点

淮河以北地区多年平均降水量为855mm,淮河以南为1121mm。空间分布不均,由北向南递增;年内分配不均,淮河以北地区汛期降水约占全年的65%,淮河以南汛期降水约占全年的53%。全区1956~2000年多年平均地表水资源量93.35亿m3,多年平均年浅层地下水资源量淡水为63.51亿m3,重复计算量13.57亿m3,水资源总量143.29亿m3。

全区降水量年际变化明显,丰枯交替频繁。淮河以北年最大降水量是最小降水量的2.7倍,变幅在2.2~2.7;淮河以南年最大降水量是最小降水量的2.8倍,降水量的年际变幅在1.9~2.8。地表水资源特点与降雨基本相同。

水资源年内分配集中和年际变幅大,使其不能得到充分利用,易造成洪涝旱灾害。

1.2.2 水资源利用

水资源是安徽沿淮及淮北地区经济发展的制约因素之一。全区主要为平原地区,水资源的特点是年内分配极不均匀,加之平原地区蓄水工程少,水资源调蓄能力差,在干旱和连续干旱年份供水保障程度不高,严重制约了用水保证程度要求较高的大型工业项目的建设和当地经济的发展。

2005 年全区总供水量71.30亿m3,按水源分,地表水供水量46.69亿m3,占总供水量的65.5%,地下水供水量24.61亿m3,占总供水量的34.5%。按供水设施的类型分,详见表2。

2005 年全区总用水量71.35亿m3,人均用水量为224m3/人,其中城镇生活用水3.52亿m3,占总用水量的4.9%;工业总用水21.95亿m3,占总用水量的30.8%;农村生活用水6.40亿m3,占总用水量的9.0%;农村生产用水共39.24亿m3,占总用水量的55.0%;城市河湖生态用水0.23亿m3,占总用水量的0.3%。

表2 2005年各地市供水量表(单位亿m3)

表3 现状特旱年供需平衡成果表

1.3 经济发展趋势及产业结构布局

安徽沿淮及淮北地区是我国能源、粮食生产基地,随着安徽省在沿淮及淮北地区开展以煤为主的煤电及煤化工等项目的建设,已形成以煤炭、电力、纺织、卷烟、机械、化工为主的较完备的工业体系,“皖电东送”、“煤化盐化一体化”、“安徽煤化工(淮南)基地”等一批煤电、煤化、盐化等重大建设开发项目正在积极筹备、建设之中。

1.3.1 经济发展状况

2005 年,沿淮城市群生产总值1786亿元,2000~2005年年均增长10.4%,财政总收入157.9亿元,已初步形成了一批以四大煤炭集团、五大电力企业、丰原生物化工、淮化综合煤化工、淮北纺织、亳州中药材加工、阜阳肉类加工等为代表的大中型龙头企业集团。

1.3.2 国家促进中部崛起战略的实施将推动经济快速发展

沿淮城市群承东启西、贯穿南北,区位优势明显,具有开拓大市场和发展大流通的优越条件。在促进中部崛起的过程中,沿淮城市群的煤炭、电力、重化工、生物化工、农业和农副产品加工业发展面临难得的机遇。

构建“两淮一蚌”重化工业经济带。大力培育“两淮一蚌”区域经济增长极,把“两淮一蚌”逐步建成为在沿淮城市群有带动力、在淮海地区有竞争力的新兴城市经济圈。

产业转移为跨越式发展增添新动力。随着全省和沿淮综合交通运输网络的形成和完善,沿淮城市群资源、区位、劳动力等优势将进一步显现。安徽省东向发展战略的深入推进,为沿淮城市群加速融入长三角和淮海经济圈提供了契机,为承接国内外产业转移创造了条件。

预计到2030年全区总人口将达到3320万,其中城镇人口1812万,农村人口1508万,城镇化率为54.6%;GDP达到9660亿元,第一、二、三产业占总GDP的比重分别为12.5%、42.5%和45.0%;农田有效灌溉面积维持2403万亩。

1.4 水资源供需现状及预测分析

1.4.1 现状供需分析

全区现状年水平年多年平均总需水量101.59亿m3,总供水量91.33亿m3,缺水量10.25亿m3,缺水率9.4%,以淮北、亳州、阜阳较严重。遇特殊干旱年(保证率95%)农业需水量将增加12亿m3,而地表水供水量又明显减少,缺水量达25.77亿m3,缺水率22.6%,详见表3。可见全区现状水资源短缺已经非常严重。

1.4.2 存在主要问题

一是水资源短缺,供需矛盾日益尖锐。遇特殊干旱年(保证率95%)缺水率约30%。二是水污染严重。三是淮北地区中深层地下水严重超采。四是行业间与地区之间争水矛盾突出。部分原用于农业灌溉的水源转向城市供水,致使原耕地无水灌溉。五是缺乏水资源统一管理。六是水价不合理。

这些问题进一步加剧了水资源供需矛盾。随着社会经济的发展和人口增长,特别是城市化进程的加快,今后相当长时期内,城乡需水总量将持续增长,水资源供需矛盾将日趋尖锐,特别是城市的缺水问题将更加突出。

1.4.3 水资源供需预测分析

需水预测,预测2030年,全区河道外生态环境需水量为1.69亿m3,总需水量为109.88亿m3。

供水预测,根据全区的水资源条件,结合经济社会对水资源的需求,统筹考虑与防洪除涝的关系,预测到2030年实施南水北调东线工程、引江济淮工程及一批中小型蓄水工程,实施一批中小型引提水工程。全区多年平均可供水量预计可达到109.66亿m3,其中地表水72.00亿m3,地下水22.93亿m3,外调水10.73亿m3,其他水源 3.22亿m3,比现状增加18.55亿m3。

供需预测分析,尽管采取了强化节水措施,但由于经济社会的快速发展,预计到2020年城市生活和工业用水较现状18亿m3将增加一倍以上,若不采取开源措施,2030年多年平均缺水量将达18亿m3,缺水率大约15%。采取上述工程措施后,2030年全区多年平均缺水量将达0.99亿m3,缺水率0.9%,基本满足经济社会的需求。

遇到特殊干旱年,若不采取开源措施,2030年缺水量将达37亿m3,缺水率约30%,经济社会正常的生产和生活将受很大影响。

2 淮河蚌埠闸上水资源开发利用现状

对淮河干流的水资源利用情况,淮委近期曾做过两次调查:第一次是2002~2003年由淮委防办牵头组织相关单位做过的一次工程及用水调查;第二次是2007年淮委水政水资源处组织的淮河干流及主要支流现状用水情况调查。涉及洪汝河、沙颍河、涡河、新汴河等,有信阳市,阜阳市,六安市的寿县和霍邱县,淮南市,蚌埠市,滁州市的定远、凤阳、明光、天长四县市的淮河流域部分,淮安市,亳州市,宿州市,扬州市等10个市,总土地面积8.74万km2,人口4235万。

淮河蚌埠闸上用水户主要在蚌埠、淮南两市,根据《淮干上中游及主要支流下游水资源利用现状调查研究项目调查成果》(2003.2)和2009年《淮河干流及主要支流现状用水情况调查》成果,蚌埠闸以上区间各灌区情况,设计取水能力为477.5m3/s,近5年来的实际灌溉面积平均120万亩。淮河干流淮南市境内,取水口共19处,其中城市生活取水6处、工业取水8处、农业引水电灌站5处。2005~2007年实际从淮河干流分别取水11.47亿m3、11.79亿m3、11.60亿m3。蚌埠市境内淮河干流取水工程共有22处,位于怀远境内9处,五河境内5处,蚌埠市及近郊区8处。2005~2007年自淮河干流取水量分别为 2.05 亿 m3、2.20 亿 m3、1.79 亿 m3。1997~2000年和2005~2007年淮河蚌埠闸上实际供用水量统计表见表4。

由上表可以看出:蚌埠闸上水资源实际利用量近十年工业与生活用水增加2.5亿m3左右,而农业用水却随着年型丰枯差别很大,1997年、1999年属偏枯年,比2005年、2006年用水还高6~9亿m3,可见随着经济社会快速发展,城市工业和生活用水正在稳步增长,且供水保证程度比农业要求高。

3 淮河蚌埠闸上水资源利用潜力分析

3.1 蚌埠闸以上过境水资源相对丰富

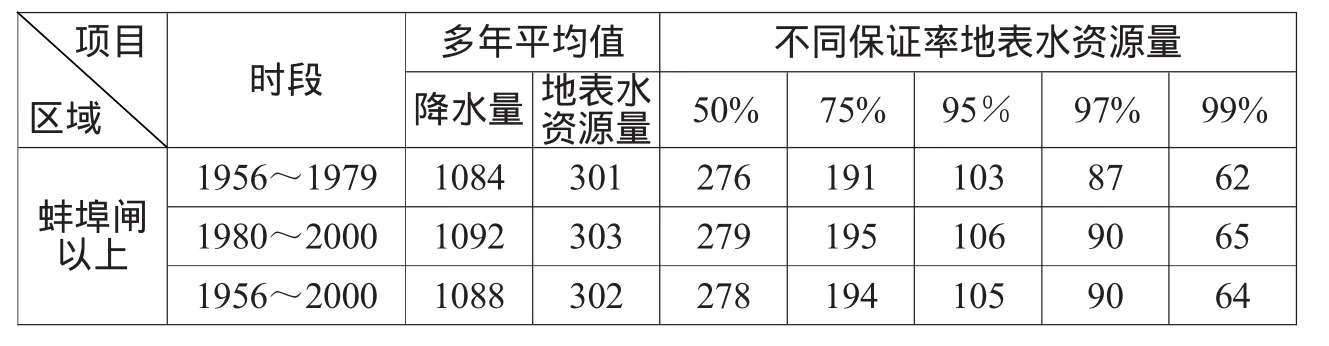

淮河流域及山东半岛水资源调查评价成果分析,蚌埠闸以上流域1956~2000年多年平均降水量为1088亿m3,多年平均地表水资源量302亿m3,多年平均地下水资源量为153亿m3,多年平均水资源总量390亿m3。50%、75%、95%、97%和99%保证率地表水资源量分别为278亿m3、194 亿 m3、105 亿 m3、90 亿 m3和 64 亿 m3,详见表5。

3.2 蚌埠闸灌区未来需求量大

蚌埠闸(含沿淮洼地)规划灌区面积共704万亩,其中沿淮片灌区200万亩;补水灌区有5片(包括上桥闸灌区、阚町闸灌区、四方湖灌区、淠河灌区下游及淮南丘陵灌区),合计灌溉面积504万亩。2002年蚌埠闸农田灌溉面积161万亩,主要为沿淮灌区,补水灌区用水较少,农田灌溉用地表水水量为10.34亿m3。主要种植水稻、小麦、油菜、大豆、玉米和蔬菜瓜果等经济作物,复种指数1.8~1.9,水稻种植比例为55%。随着补水灌区范围内的用水需求增长,补水灌区当地的农田灌溉地表水将逐步减少;按照国务院粮食增产1000亿斤的要求,安徽的主要增产将出自沿淮淮北平原中低产田改造。若按补水灌区增加50%的农田灌溉水量,将增加20~25亿m3用水量。

表4 淮河蚌埠闸上1997~2000年及2005~2007年供用水量表 单位:亿m3

表5 蚌埠闸以上流域降水量、地表水资源量表 单位:亿m3

3.3 蚌埠闸的区位条件将对安徽沿淮淮北地区供水保障发挥更重要的作用

蚌埠闸是唯一沟通淮河南北两岸的水利枢纽工程,上游丰富的过境水资源已经成为沿淮市县的主要供水水源,也是引江济淮、南水北调东线、淮水北调、沿淮雨洪资源利用等重大水资源配置工程的重要输水干线或水源区。

4 措施与建议

4.1 主要应对措施

4.1.1 抬高蚌埠闸蓄水位,充分挖掘沿淮湖洼雨洪资源

根据对城西湖、城东湖、瓦埠湖、高塘湖、天河洼、临淮岗坝上河道蓄水条件的分析,蚌埠闸上蓄水位提高到18.5m时,包括城东湖、城西湖、瓦埠湖、高塘湖、临淮岗坝上河道、天河洼、蚌埠闸上河道等7片湖洼地,可增加蓄水面积62~383km2,增加蓄水调节库容5.27亿~17.24亿m3,对缓解沿淮淮北地区的水资源短缺有一定的作用,但增加的供水量多集中在中等干旱年以下至丰水年以上这一区段的年份,对特别干旱年,尤其是连续干旱年新增调节库容作用不明显,无法真正解决缺水问题。

4.1.2 及早筹划调水骨干工程

开源对于解决近期水资源短缺问题能够发挥重要作用,考虑到未来经济社会用水需求量迅速增加,淮河及主要支流上游来水的减少和生态环境保护标准的提高,尤其是全区中等干旱年(保证率75%以上)枯水年,为保证商品粮基地粮食生产的用水,必须建设重大调水工程支撑经济社会的可持续发展。

引江济淮工程:引江济淮工程引水口为长江凤凰颈,经瓦埠湖入淮河,主要受水区为安徽省沿淮及淮北地区,涉及9个地市,2700万人,3200万亩耕地,主要解决淮北供水保证率不高、尤其是沿淮及淮北干旱年及干旱期水资源紧缺问题。远期规模为引江入巢300m3/s,引巢入淮200m3/s,多年平均引水量10亿m3。

淮水北调工程:淮水北调工程输水线路自南向北可分为三段:淮河~新汴河段、新汴河~淮北市区段以及淮北市区段~萧县县城段。抽淮河水50m3/s,出香涧湖36m3/s,多年平均出湖水量4.5亿m3,到四铺闸上17 m3/s,多年平均调水量2.56亿m3。

4.1.3 加大水污染治理和水资源保护力度

按照《水法》“禁止在饮用水水源保护区内设置排污口”的规定,针对蚌埠闸上淮河饮用水水源保护区存在的违法排污行为,要依法开展饮用水水源保护区入河排污口整治工作,保障饮水水质安全。

4.1.4 强化水资源管理

一是水资源基础工作亟待加强。二是在综合分析各行政区资源、环境、经济社会发展需求的基础上,制订淮河蚌埠闸上水量分配方案,确定初始水权,实施各行政区取水许可总量控制和水功能区入河排污量控制管理。三是对超行业节水定额指标的项目和在超过取水许可总量控制水域取水的项目,省水行政主管部门或流域机构一律不予批准取水。

4.2 建议

4.2.1 高度重视水资源问题

淮河中游沿淮及淮北地区经济社会将迎来跨越式发展,随之而来的高用水需求将会使水资源短缺和水环境恶化问题越来越严重。水资源调蓄能力低,水环境条件差,管理不到位,水资源工程建设滞后等问题已经严重影响水资源供给能力和水环境承载能力,若不引起高度重视,水资源问题很快将成为区域经济社会发展的瓶颈。

4.2.2 按照科学发展观要求,及早谋划水资源问题

一是要按照科学发展观要求,认真研究协调经济社会发展与水资源关系,加强水资源基础工作;二是要加快引江济淮、淮水北调等重大水资源工程建设进程,为需水增长提供水源保障;三是加紧研究制定严于国家的全区涉水技术标准,如全区的节约用水定额标准、工业企业污染源排放标准、城市污水处理厂排放标准等,更严格地控制新建项目规模和加快老企业的改造;四是加快制定促进水资源节约、保护和合理配置的制度政策,如深层地下水限采令、城市水源地保护管理办法、水价调整、补偿政策等。

4.2.3 加强信息交流,使水资源问题决策更加科学

水资源兼具自然属性与使用属性。自然属性决定了水资源涉及上下游、左右岸,水文、气象、地质、环保等行业,跨行政区、跨多部门;使用属性决定了水资源涉及生产、生活、生态各种用户,跨经济、社会、环境多系统。因此,在水资源科学决策过程中,一要加强水资源基础技术信息的广泛交流;二要建立包括流域机构参加的各行政区、各相关部门参与的协商决策机制,尽可能兼顾各方利益,使每项决策的社会、经济、环境等综合效益趋于最大化。

4.2.4 发挥流域机构作用,加大管理力度

流域机构一是可以代表国家制定跨省河湖的水量分配方案,淮委目前正在根据流域水资源规划成果制定淮河及主要支流水量分配方案和取水许可总量控制方案,是全区分地市行政区制定水量分配方案的基础;二是作为江河湖泊的代言人,履行维护河流健康的职责,在协调上下游、左右岸,生产、生活、生态用水量等问题时,代表河湖生态需求方的利益,也是代表全社会的利益;三是可以超脱地方和部门,公正地协调跨省河流的供水、用水、排水矛盾