都兰县农业生产布局战略研究*

2011-08-04郭军乐靳世明郑建宗

郭军乐,靳世明,袁 瑜,郑建宗

(1.陕西牛背梁国家级自然保护区管理局,西安 ;2.青海省都兰县人民政府,青海都兰 ;3.青海海西州农牧局;4.海西州草原站)

都兰县位于青藏高原东北部,柴达木盆地东南边沿,是青海省农牧业生产主要基地,土地资源丰富,农业发展潜力很大。其中农业宜耕面积11.56万hm2,现耕面积1.96万hm2,农业生产比较优势突出。香日德小麦单产曾经创世界记录;诺木洪枸杞营养丰富,糖分列居全国同类产品之首;大蒜、洋芋、青稞等农产品盛名州内外[1]。但是,生产布局不尽合理,优势产品没有充分开发;部分产品质次量小,市场竞争力脆弱,经济效益徘徊不前,农牧民增收困难。如何发挥资源优势,有效提升农生产经营水平,实现农业增效农民增收,有必要对农业生产进行战略研究。

1 基本概况[1,2]

1.1 自然

概况区内东高西低,北低南高,背依昆仑山山脉,面向柴达木盆地。农业主要分布在山前洪积扇裙上和山前平原地带,沿青新国道自东向西呈间断性的岛状分布。海拔2 675~3 200m。土壤以为棕钙土和灰棕漠土为主,土层厚度≧80cm,质地为中壤~~砂壤,ph值≥8.61,有机质0.63% ~1.11%,全盐量≥0.06%,其随土壤深度以及耕作利用方式不同而异,严重地区土表层多形成“盐盖”。气候地带性明显,自东向西气温蒸发量递增,降雨量递减,显著特征:冷季长,暖季短,气温低。年基本划分为暖冷两季,一般冷季为5~6个月,暖季为7~6个月;全县年平均气温2.3~4.3℃,极端最低、最高温度分别为-39.2℃,+33.9℃,无霜期90~127天。日温差大,光照强。年平均温差在12.4~15.9℃,年光照3 000~3 200h,辐射强有利于作物有机物质积累。气候复杂变化无常,灾害性天气多。即使已经进入暖季5月的中下旬,也常常风雪交加或雨夹雪,造成作物霜冻。降雨少,蒸发大,一般年降雨量248.3~13.2mm,年蒸发量2 088~2 716mm,农业均需要进行灌溉,无水即无农业。多风,一般年大风20~50天左右,年平均30天,风速12~34.7m/s,其中6~8月风天约占全年大风天的17% ~27%,是农业生产的一大危害。

1.2 社会经济概况

农业主要分布查查香卡、夏日哈、察苏等9地。主要粮油作物为春小麦、青稞、大麦、油菜,蔬菜类主要有白菜、洋芋、萝卜、大葱等;牧草类有苜蓿、草木樨、燕麦等优良品种;林果类品种主要有苹果、梨、杏、枸杞等。农业灌溉基本靠高山积雪消融形成地面河流完成。

2 生产区划分与评价

2.1 生产区类划分[3]

该县农业生产主要影响因素为降雨、生物学积温和可供作物生长时期,相应确定为降雨量、≥5℃积温和无霜期3个土地质量指标生产区类划分依据。同时以乡镇农业生产经营活动地为基础尺度,方法采用模糊聚类。各乡镇农业生产主要影响指标状况如表1。

表1 农业生产主要影响因子状况

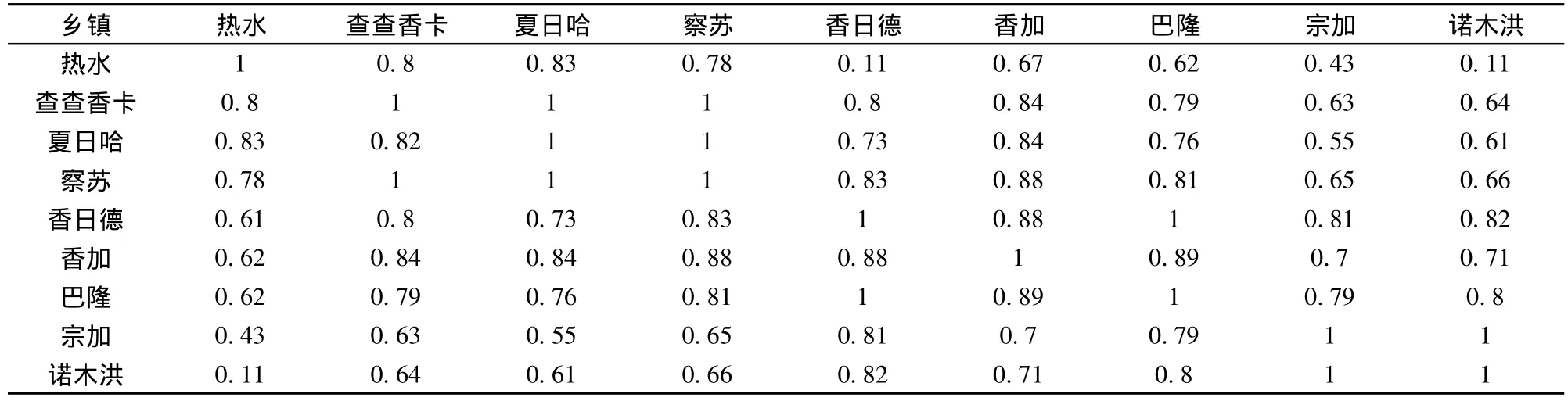

在模糊聚类中,采取直线法绝对值确定影响关系,同时设标准化系数为0.0005进行计算,聚类状况如表2所示。

表2 都兰县农业生产单元聚类模糊关系分析

针对该县农业生产单元自然条件复杂特点,取关系值R=0.9划分生产区,同时结合生产单元其他相关生产因子,将农业生产单元划分为5个生产区:Ⅰ区,热水;Ⅱ区,查查香卡—夏日哈—察苏;Ⅲ区,香加;Ⅳ区,香日德—巴隆;Ⅴ区,宗加—诺木洪。如表3所示。

表3 都兰县农业生产单元聚类模糊关系分区

2.2 生产现状评价[4,5]

2.2.1 方法

采用土地自然适宜性方法评价,即针对现生产对象对划分单元影响因子的需要和生产单元自然条件吻合状况,结合生产中存在障碍,对利用的适应能力做出科学结论,即:S1高度适宜,S2中度适宜,S3勉强适宜[4]。

评价中,根据都兰农业已经具有多年发展历史,生产具有良好基础,评价依据主要选取气候热量因素诸指标因素作为尺度。一是积温,二是生长期,三是生育期间温度满足状况。比如:小麦扬花时节需要日温度为+(20~23)℃,那么当地气温季节性变化是否与小麦节律性需要相符合。四是风险性,主要看大风、霜冻、冰雹等灾害性天气发生时节对作物生育关键环节有无危害,其危害大小。

2.2.2 评价

Ⅰ区:气候状况为无霜期90天,年均气温1.4℃,极端最高温度20.8℃,极端最低温度-16.6℃,≥0℃年积温1 728℃,≥3℃积温1 625℃,≥10℃积温796℃;霜冻始日为当年8月29日至次年6月8日,无霜冻期83天。生产利用现状为有青稞、大麦等粮食作物和豌豆 (饲料类)、燕麦等牧草。适宜性评价为大麦为中度适宜,青稞为勉强适宜,豌豆 (饲料类)、燕麦等牧草为高度适宜。

Ⅱ区:气候状况为无霜期102~116天,年均气温2.1~2.7℃,极端最高温度21.3~21.4℃,极端最低温度-17.1~-15.9℃,≥0℃积温1 942~2 042℃,≥3℃积温1 865~1962℃,≥10℃积温902~1 013℃;霜冻期,始日为当年8月30日至9月13日,终日为次年5月26~28日,无霜冻期88~99天。生产利用现状为小麦、青稞、豌豆 (粮食类)等粮食作物和燕麦、紫花苜蓿牧草。生产风险为早晚霜冻。适宜性评价为豌豆 (粮食类)、青稞为中度适宜,小麦为勉强适宜,燕麦、紫花苜蓿等牧草高度适宜。

Ⅲ区:气候状况为无霜期122天,年均气温3.1℃,极端最高温度22.8℃,极端最低温度-16.3℃,≥0℃积温2 194℃,≥3℃2 123℃,≥10℃1 384℃;霜冻始日为当年9月3日至次年5月22日,无霜冻期105天。生产利用现状为青稞、燕麦等牧草。生产风险为早晚霜冻。适宜性评价为小麦为勉强适宜,青稞为中度适宜,紫花苜蓿、燕麦等牧草为高度适宜。

Ⅳ气候状况:无霜期104~127天,年均气温3.7℃,极端温度23.7℃,-14.9℃,年积温≥0℃2325~2339℃,≥3℃2225~2274℃,10≥℃1578~1504℃;霜冻始日为当年9月1~14日,终日为次年5月6~29日,无霜冻期89~109天。生产利用现状:小麦、青稞、豌豆粮食作物和马铃薯、白菜等蔬菜。生产风险:早晚霜冻、大风。适宜性评价:小麦、豌豆、青稞为高度适宜,马铃薯为中度适宜,燕麦,紫花苜蓿等牧草为高度适宜。

Ⅴ区:气候状况为无霜期117~119天,年均气温4.4℃,极端最高温度24.6℃,极端最低温度-16.7℃,年积温≥0℃2 569~2 593℃,≥3℃2 597~2 525℃,10≥℃ 937~1 939℃;霜冻始日为当年6月2~5日,终日为8月30日至9月10日,无霜冻期101~104天。生产利用现状为小麦、青稞、豌豆、枸杞、马铃薯。生产风险:霜冻、风。适宜性评价为小麦、青稞、豌豆、枸杞、马铃薯等粮食作物、蔬菜、经济林和紫花苜蓿、燕麦等牧草均为高度适宜。

3 战略规划

3.1 指导思想

认真贯彻落实科学发展观,不断更新观念,建设社会主义新农村。以生态科学理论为指导,协调农业发展与环境关系,保护生态环境,建立和谐稳定的生态秩序。以经济发展规律为指导,扬长避短,优化农业资源,提高土地效益;科学规划,开发优势资源,培育和发展特色产业,实现农业增效农民增收。积极探索农业发展模式,建设农—林—牧多元经济,变粗放型为集约化农业,实现农业可持续发展。

3.2 规划原则[6,7,9]

3.2.1 统筹兼顾,保持社会经济生态效益三元统一

在进行农业经济发展的同时,结合当地生态环境脆弱现状,制定切实可行措施,保护生产环境,防止水土流失土地退化;将农业发展与农村社会经济发展相结合,通过产业合理布局和有效发展,实现农村富余劳动力就业和百姓安居乐业,巩固民族团结局面。

3.2.2 因地制宜,保持土地特性与农业利用统一

都兰地域辽阔,土地类型多,自然条件复杂,必须科学规划,准确定位:一是严格划分适宜级,做到地用其长,宜农则农,宜牧则牧,宜林则林;二是发挥土地经济潜力[7],即以土地适宜性为基础,确立土地利用最经济适宜性。

3.3.3 安全生产,效益为先

避免生产中不利因素,尤其是霜冻、冰雹、大风等自然灾害影响,有条不紊进行安全生产,做到灾年不减收,平年稳丰收,丰年大丰收。

3.3.4 优化资源,综合发展

结合新农村建设要求,农业结构调整、社会状况、劳作习俗、经济区位、乡间交通以及农业装备现状等发展条件,认真分析研究,合理布局生产。保持生产系统与基础相协调,比较优势与经济发展相协调,生态系统与环境保护相协调,发展潜力与持续发展相协调,农林牧结合,拓展商旅服务,综合开发,与时俱进,发展现代农业。

3.3 战略规划

Ⅰ区:热水。是农牧结合紧密,以牧为主,以种植业为辅。耕地少而分散,分布在中低山草场边沿地带、河流中游两岸,灌溉便利。生产基础条件较好,但气温较低,作物生长热量明显欠缺,农业生产有永久性障碍。同时,由于处于河谷山谷地带,易受局部小气候影响极易导致霜冻,因此,该地农业生产应以牧用饲草料为主,以粮食作物为辅。其中粮食生产定位为青稞作物,饲草料生产定位为大麦、豌豆,紫花苜蓿、燕麦等。

Ⅱ区:查查香卡—夏日哈—察苏。位于县东北部,地势宽阔平坦,降雨量相对丰富,农耕起步较早,农业人口相对集中,有都—德公路、青新公路穿插其间,具有良好的交通区位和经济区位。耕地已形成规模,生产潜力大,但是热量因子略显不足,≥0℃积温2 042℃,年最高气温仅21.4℃,而且高温持续时间短,盐碱危害频繁,在一定程度上导致农业生产先天性不足。因此,该地区生产定位应实行分类指导[8]:一是利用城乡结合经济区位优势,在县城郊区定位为以种植蔬菜为主,兼作观赏型农业,开发城郊旅游;二是利用青稞产品品牌优势,在生产条件相对较好地带,种植青稞作物,建立青稞生产基地;三是利用处于农牧结合地带优势和土地资源丰富优势,在劣等耕地种植紫花苜蓿以及燕麦等优良牧草,结合牧业自然灾害频发现状建设防灾饲草料基地和牲畜人工圈养育肥、乳品生产基地。

Ⅲ区:香加。属于山间河谷地带,具有小环境气候特点,水温条件相对较好,有灌溉保障,牧业农业交错,是典型的农牧结合乡镇,远离县城以及国道青新公路。要着眼解决牧民炒面蔬菜问题和农民增收问题,实行农牧互补[9]。种植以青稞为主,辅以油菜和建设设施蔬菜,开发宜垦农地,建设人工草场,发展牧繁育肥,设施圈养。

Ⅳ区:香日德—巴隆。是都兰东西气候为干旱向极干旱过渡地带,农业生产热量充足,有宜农土地6 700hm2,现耕面积1 333hm2,不仅生长粮食蔬菜,而且可栽培苹果、西瓜等多种经济植物,绿洲农业发达。该地对小麦作物高度适宜,据香日德农场试验,单产达1.54万kg/hm2,打破世界高产纪录;此外,该地区无环境污染,无不良元素影响,是进行规模化生产集约化经营有机食品生产理想基地。因此,该地区生产定位为充分发挥土宜优势,建立以小麦、青稞为主的粮食作物生产基地,以蔬菜、瓜类为辅的生产基地,逐渐打造具有高原特色农业经济园区。

Ⅴ区:宗加—诺木洪。位于都兰西部,柴达木盆地中部,是全县东西气候条件反差最为强烈的生产区,生产位宽,几乎盛产蔬菜、瓜果,被誉为是"青海的小敦煌",尤其是土壤质地砂壤,性质弱碱性强,耕层疏松透气性良好,含盐量高。光照时间长地温高,对枸杞、洋芋、大蒜生长具有明显的气候适宜性,分析表明:枸杞不仅在防风固沙保持水土方面有良好的生态保护作用,而且其中含糖量等营养成分高于全国同类产品8~10倍以上;洋芋产量高,一般状况下45 000hm2,口味好,营养丰富;红皮大蒜个大丰满,蒜瓣整齐一律,色泽鲜艳,杀菌素含量高,具有很高经济价值、营养价值、保健价值;该三种特产市场知名度高,竞争力强,与当地土地条件高度特殊适宜。为此,生产定位为以枸杞、洋芋、大蒜三种产品生产为主,以粮食作物生产为辅,应依托该资源优势,进一步探索生产组合模式,扩大生产,提高规模,把项目做大做强,打造柴达木地理标志特色产品基地。

4 保障措施

加快土地流转,使耕地流转到愿经营、会经营、敢闯能拼的创业者或合作组织中,形成规模经济。加大扶持力度,进行专项资金支持,科技下乡帮扶,市场体系建设,使生产要素有效结合;加强产业链衔接,提高整体效应。加强宣传力度,进一步提高市场知名度,保障产品流通,提高产品固有价值。

1 三木才.海西蒙古族藏族自治州资源志.西安:三秦出版社,449~457

2 谢季坚,刘承平.模糊数学方法及应用.华中科技大学出版社,2006:61~88

3 刘黎明,土地资源学.北京:中国农业大学出版社,2002:120~133

4 刘黎明,陈焕伟,张风荣等.土地资源与调查.北京:科学技术文献出版社.1994:177~213

5 《区域经济发展战略研究》课题组.区域经济发展战略研究.中国农业资源与区划,2007(3):4~10

6 罗其友,高明杰,张晴等.我国农业区域协调度评价.中国农业资源与区划,2007(6):14~20

7 许越先.区域农业研究思考.中国农业资源与区划,2005(6):12~16

8 王宗礼.牧草与粮食安全.中国农业资源与区划,2009(1):21~25

9 郑建宗,刘黎明,陈文东.柴达木荒漠地带劣等地农业利用探讨.草原与草坪,2008(4):56~59