渐进性、迁移性与有灵性的融合:中国学习者对心理动词的产出现状分析

2011-07-27胡文飞

胡文飞

(四川外语学院 英语学院,重庆 400031)

1.引言

动词是语言中最复杂的一个词类(Palmer,1965;Landau,2001;胡裕树、范晓,1995)。研究英语心理动词的产出具有较强的现实意义。一方面,抽象的心理动词是人类在产出过程中的难点,因此分析其产出现状很有必要。另一方面,由于语言同心理活动的不可分割(语言加工本身就是一种特殊的心理活动),所以心理动词的研究对整个词汇系统的深入分析都意义重大(胡文飞、章宜华,2011)。然而,对英语心理动词的传统研究存在以下诸多问题:

(1)以理论思辨为主,缺乏足够的实证研究。学界对心理动词的研究,多以主观思辨为主,立足于相关的语言学理论,集中于心理动词的语义结构、类型学特征、句法结构特征、功能特征等,但对学习者的习得过程、产出现状等缺乏足够的实证研究。

(2)国内外关于心理动词的研究,多集中于单一、离散的个案分析,如某几个心理动词或某类心理动词(如心理活动、心理状态或心理使役动词等),很少全面、系统地描述整个心理动词内部结构和使用现状。

本文将通过语料库研究方法,对特定心理动词在中国学习者英语语料库(简称CLEC)①中国学习者英语语料库共包含语料为100万字,每一类型的学生(包括 ST2、ST3、ST4、ST5、ST6)的语料为20 万字。其中,ST2主要是高中生、ST3主要是大学英语四级水平、ST4主要是大学六级、ST5主要是大学英语专业1-2年级学生、ST6主要是大学英语专业3-4年级学生。从整体上看,CLEC基本上是同质的(homogeneous),都是中国的英语学习者;从分体上却是异质的(heterogeneous)的,他们处于不同的发展阶段。(桂诗春、杨惠中,2003:3)和国际英语学习者语料库(简称ICLE)②ICLE包括14个不同母语背景的英语学习者(包括母语学习者)的英文作文库,每篇作文500字左右,且作文文体一致,即所有作文题材均为议论文。由于ICLE收集的是世界各地成年高级英语学习者所书写的书面语料,因而通过分析它有助于研究这些成年人使用英语的情况。(张煤,1997)的使用和分布特征进行对比分析,以此全面描述中国学习者心理动词的产出现状。

在研究范式上,本文主要通过描述分析、错误分析以及对比分析等方法对CLEC和ICLE进行全面调查。描述性统计强调对客观现象的描写,而错误分析法则通过还原研究对象在使用语言时的情景,能拓宽研究者的知识视野。此外,对比分析法旨在通过对比来寻求事物间的同质和异质性,而相关研究(Granger,1998;马广惠,2002;文秋芳等,2003)也表明语料的对比分析已广泛运用于英语中介语研究。语料对比不仅可以发现中介语中的显性变异(例如错用、滥用、少用)和隐性变异(例如回避),还可以考察中介语自身的发展规律与特征(文秋芳等,2003)。本研究对比分析中国学习者和母语使用者对特定语词的使用特点,目的在于找出中国学习者的习得规律,为归纳和描写中国学习者心理动词的产出现状提供依据。

2.相关文献回顾

国内最早提出心理动词这个概念并把它作为单一小类动词加以研究的是马建忠(1983)。心理动词的研究在国外虽起步较晚,但发展很迅猛,众多学者(Levin,1993;Juffs,1996,2000;Arad,1998)都从不同角度对心理动词进行各种定义。综合而言,心理动词指“表示情感、意向、认识、感觉、思维等方面的心理活动或心理状态的动词”(胡裕树、范晓,1995:243)。

在心理动词的理论研究方面,相关研究(Traugott,1982;Langacker,1987;沈家煊,1995,2000;郝琳,1999;高增霞,2003;张家合,2007)表明,心理动词在认知上表现出“有界—无界”的对立,在语法化过程中表现出很强的主观化倾向。心理状态动词是无界的,而心理活动动词是有界的。心理动词由于其极强的心理现实性,因此在语法化过程中表现出很强的主观化倾向,语法化使意义变得越来越植根于说话人对命题内容的主观信念和态度,部分心理动词也具有类似的语法化过程。此外,在句法方面,生成语法学者(Belletti& Rizzi,1985;Jackendoff,1990;Pesetsky,1995)关注英语心理动词的句法特性,多是从使役性入手,旨在对其题元结构做归纳和预见,并提出心理动词的题元结构具有可预见性。

在实证研究方面,相关研究(张京鱼,2001,2002;张京鱼等,2004;戴曼纯、刘晓英,2008)从实证的角度系统论证心理动词的习得渐进性:二语习得者遵循论旨等级,心理动词的习得也表现出普遍性规律,论元结构的复杂性与习得程度相关,结构越复杂习得程度越低。

3.研究过程

3.1 研究对象与问题

本文的研究对象是中国学习者语料库(CLEC)中的ST3、ST4、ST5和 ST6子库以及国际英语学习者语料库(ICLE)中的母语用户语料库(Native,以下简称NA)。前四个子库(ST3、ST4、ST5和ST6)的语料都为20万字左右,都是书面文体且都以议论文为主,因此具有可比性。此外,ICLE中的NA子库收词为18.2万,在规模、文体等方面都与CLEC中的ST5、ST6极其相似,因此可比性很强,能够进行对比分析。

本文主要分析中国学习者在CLEC中使用心理动词的特征,并横向对比其与母语使用者(NA)的产出差异与共性。通过客观描写、对比分析、错误归类等研究途径,归纳中国学习者在心理动词方面的产出规律。本研究主要涉及以下问题:

(1)中国学习者在CLEC中对心理动词的使用有何特征?

(2)中国学习者与母语使用者对心理动词的使用有何差异?

3.2 数据收集与整理

本文将通过Concapp检索软件对CLEC和ICLE中的部分心理动词的使用情况进行统计,具体包括:

(1)在对象选取时,我们将结合文雅利(2007:71)的研究成果,把《现汉》(第5版)中的765个心理动词划分为三类:心理活动、心理状态和心理使役动词。其次,在样本提取过程中,为了使样本具有代表性,本文将采用等距抽样的方法从765个心理动词中抽取31个,并选择其最常用的31个英语对应词(与中文一一对应)作为语料库检索对象。等距抽样是隔一定间距进行抽样,所抽取的样本能够均匀地分布在总体之中,所以采取这种方法抽取的样本的代表性也好一些。(韩宝成,2000:43)

(2)用Concapp检索软件对 CLEC中的 ST3、ST4、ST5和ST6子库分别检索,检索内容为31个英语心理动词,并将结果按照心理动词类型(频率高/低①高、低频的划分参照麦克米伦高阶英汉双解词典,它对所收词目用星号等级来表示其使用频率。本文中的高频词主要指那些在该词典中被标注为“★★★”的词,其它则归入低频词。,类型上的心理活动、心理状态和心理使役等)和学习者类型(英语和非英语专业)分类统计。统计内容包括其使用特征、正确性描述以及产出错误归类。

(3)用Concapp检索软件对ICLE中的NA子库进行检索,检索内容为31个英语心理动词。同时,将检索例句与CLEC中ST5和ST6的相关例句进行对比,对比内容包括心理动词的使用频率、论元结构分布特征等。

(4)通过统计中国学习者在CLEC中使用心理动词的状况,并对比他们与母语使用者在心理动词使用方面的区别性特征,以此来描述其心理动词的产出特征。

4.结果与讨论

4.1 中国学习者对英语心理动词使用:渐进性产出

本节将从使用频率和产出正确率等方面描写中国学习者对该类动词的产出现状。

4.1.1 使用频率的渐进性

在使用频率方面,我们将对比分析CLEC中各层次学生(ST3、ST4、ST5、ST6)对英语心理动词的使用频次,并描述其使用频率的阶段性特征②由于CLEC中各子语料库都是20万字,,因此频次统计基本可以归纳出其频率特征。。具体而言,我们将主要从高频词、低频词以及合计等三方面分别进行统计(具体见表1)

表1 心理动词的使用频次统计表

表1的统计结果表明中国学习者的心理动词在使用频次方面表现出以下特征:

(1)在中国学习者中(从ST3到ST6),心理动词在使用频率上呈上升趋势,从ST3的274(次)急遽提升到ST6的434(次)。

(2)这种上升趋势在高、低频心理动词中基本一致。一方面,对于高频心理动词而言,随着英语水平的提高,中国学习者对该类动词的使用都呈明显的上升趋势。另一方面,对于低频心理动词而言,虽然整体特征不如高频词那么明显,但从ST3到ST6在总体上也呈上升趋势(虽然ST5有所回落)。此外,英语专业学生对低频心理动词的使用在整体上高于非英语专业学生。

4.1.2 产出正确率的渐进性

对心理动词使用特征的描述和分析能帮助我们了解学习者的表达习惯和表征意愿,但我们还需要对比、分析学习者的产出正确率。在描述心理动词使用的正确率时,我们将立足于不同类型的学习者进行对比(具体见图1),从中找出规律性的东西。

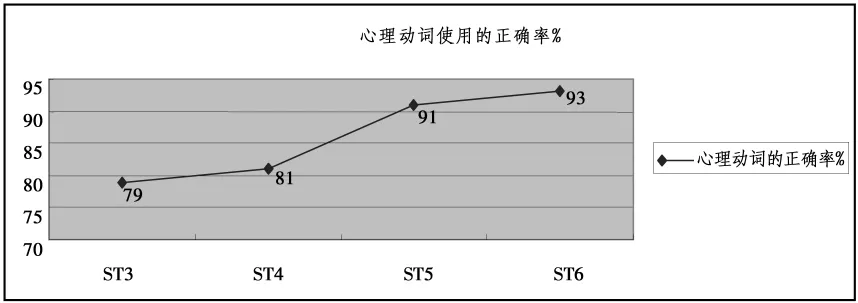

图1 心理动词使用的正确率分析

图1 表明,心理动词使用的正确率随着学习者英语水平的提高而呈上升趋势。在非英语专业学生中,使用正确率从ST3的79%上升到ST4的81%,而在英语专业学生中则从ST5的91%上升到ST6的93%。

4.1.3 中国学习者对英语心理动词的渐进性产出及其理据分析

中国学习者使用心理动词的正确性描述(包括正确使用频次和正确率分析)表明:中国学习者对心理动词的正确使用表现出渐进增长的特征。事实上,这种渐进性也是中国学习者二语词汇习得过程的客观反映。

首先,随着二语学习的深入,学习者的二语词汇(包括心理动词)知识将不断丰富,其结果,学习者对特定词汇的生成能力将不断增强,因此其使用频次和正确率也会不断上升(具体见表1和图1)。毕竟,词汇学习的最终阶段和最后目标就是将理解性词汇转化为生成性词汇。(Muncie,2002)

其次,这种渐进特征表现出阶段性差异,即在不同阶段其增进幅度可能会有所不同。表1和图1表明:无论是心理动词的使用频次还是正确率,非英语专业学生(即从ST3到ST4)都远远低于英语专业学生(即从ST5到ST6)。一方面,这种差异性在本质上源于在词汇知识发展过程中习得主体的差异性。Bloom认为:“理解性和生成性词汇之间的关系呈动态发展的,它会随着习得主体(如小孩)的个人经验、语言和认知能力的变化而变化。”(Waring,2004)非英语专业学生对特定语词(包括心理动词)有限的、非系统的词汇知识的输入使其理解性词汇和生成性词汇之间的差异远大于英语专业学生,因为后者无论在词汇输入、习得策略和生成能力等方面都处于更有利的条件。另一方面,词汇习得过程中的高原现象(plateau phenomena)使二语词汇的正确使用频次和比例在相同类型的学习群体(如非英语专业学生)内变化不大。生成性词汇深度知识的发展具有复杂、渐进和多层面的特点。在词汇深度知识发展过程中,学习者会经历不同的词汇高原时期。(谭晓晨,2006)由此可见,在心理动词的使用频次和正确率方面,无论是从ST3到ST4还是从ST5到ST6,其增幅比例都很小,原因可能是因为这种高原现象在该阶段学生中更明显,阻碍了心理动词使用频次和正确率的发展速度。而要克服这种高原现象,既需要学习者自身的努力(如改进学习方法),更需要外部学习环境的完善(如提高词典、教材的编纂质量和使用效果)。

4.2 中国英语学习者心理动词的产出失误:迁移驱动性

言语失误客观再现了学习者在文本生成过程中的认知心理,对于分析用户对二语词汇的产出机制意义重大。立足于CLEC的言语失误分类,并结合本研究的实际,本文将对个别言语失误进行合并,并增加对语用失误①本文的语用失误具有狭义本质,特指这些在语法结构上合理,但“得体性”和“接受性”较弱的言语失误。如“It does not surprise us to discover that success is measured in terms of”在语法结构上合理,但母语使用者不会使用这种表达,而会说“We are not surprised to discover that□”的统计。CLEC本身具有相对的开放性,容许研究者根据需要对失误类型进行补充或进一步再分出细类。(桂诗春、杨惠中,2003:3)。具体而言,本文将划分出词类识别、词义混淆、搭配错误、拼写错误、语用失误、句法问题(1)和句法问题(2)等七类。而这七类失误可以进一步合并为两类:词汇层面(前面六类)和句子层面的失误(后面一类)。

表2 中国学习者心理动词产出失误统计表

表2表明,中国非英语专业学生在心理动词使用方面的失误具有以下特征:

(1)在心理动词的使用过程中,学生的词汇类失误远远高于语法类失误。在表2中,词汇类失误(包括词类识别、词义混淆、搭配错误、拼写错误、语用错误以及句法问题(1)等)占全部失误的76%,远远高于句子层面的失误(即句法问题(2)),后者只占全部失误的24%。

(2)在各类词汇失误中,比例最高的是搭配错误,它占全部失误的22%,比例最低的是拼写错误,占总数的2%。

此外,表2也涉及中国英语专业学生(包括ST5和ST6)心理动词的失误分类:

(1)词汇类失误远远高于语法类失误。在2中,词汇类失误占所有失误的79%,而句子层面的失误(即句法问题(2))只占21%,后者远低于前者。

(2)在各类词汇失误中,比例最高的是词类识别,占失误总数的42%,比例最低的是语用错误,为总数的5%。此外,统计结果表明拼写错误在所调查的群体中已经逐渐消失。

对中国学习者心理动词的产出失误进行深入分析,我们发现该类失误在根本上具有迁移驱动特征。

首先,在中国学生的词汇失误中,词类识别、搭配错误和句法问题(1)(即论元结构问题)一直居于词汇类失误的前列,其原因在于语法和语义负迁移的影响。一方面,汉语重“意合”而轻“形合”的传统使多数中国学习者在英语输出过程中强调语义等值性,忽略了目的语词汇的相融性结构(compatibility)特征(即目的语词的组合/聚合规则),因此容易出现词类识别错误。另一方面,中国学习者的二语词汇习得是在非母语语境下进行的,所以习得者对目的语词汇知识的习得主要依靠双语词典以及课堂教学的有限输入。传统双语词典“寻找对等词”的消极译义模式和“翻译式”的教学机制使中国学生习惯于通过语义迁移的方式使目的语词汇与母语词汇机械对等,进而产生“假定同义”甚至“同义泛化”现象。因此,在英语写作中,当学生把汉语思维翻译成英语时就会出错误,而机械的逐字翻译正是中国学生在写作中常用的手段(俞理明,2006:117)。因此,强化二语学习者目的语词的搭配模式和论元结构,减少语言的负迁移影响对二语动词的正确输出意义重大。

其次,搭配问题和论元结构错误在本质上源于中国学习者L1文化负迁移的影响。中国传统哲学、文化更关注的是心理时空,所以“汉语的精神,从本质上说,不是西方语言那种执着于知性、理性的精神,而是充满感受和体验的精神”(申小龙,1993:251)。因此,中国人对心理世界的关注远盛过西方人,正是汉语这种“表征过程中明显的心理倾向”使学习者在英语写作中更倾向于使用心理动词。文化迁移使中国学习者在搭配和论元选择上容易受汉语的影响,过多、过频地使用心理动词。而心理动词的过度使用必将产生“同义泛化”现象,进而产生搭配错位和论元结构负迁移,其结果中国学习者在心理动词的产出过程中出现过多的搭配问题和论元结构错误。

4.3 中国学习者与英语母语使用者基于心理动词论元结构的对比分析:有灵性特征

本文将对比CLEC中ST5、ST6与ICLE中NA(母语使用者)在英语心理动词使用方面的差异,以此间接描写中国学习者心理动词的习得规律。以上三个子语料库在内容上都以学生的议论文为主,收词规模也比较接近(约20万左右),因此极具可比性。在调查对象上,本文仍抽取31个英语心理动词进行调查。

目的语词的论元结构对用户生成正确、合理的句子意义重大。在本研究中,我们将主要分析心理动词论元的有灵性特征,因为“有灵(生)性的语言表征及心理现实性问题是心理动词研究的热点之一”(张京鱼等,2004)。

4.3.1 论元分布特征总体对比

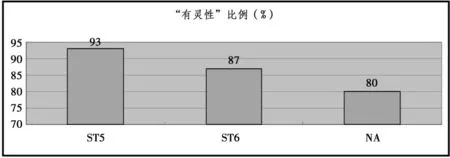

在论元分布特征的总体对比中,本文将立足于不同群体(ST5、ST6和NA)进行分析,图2表明:

(1)中国英语专业学生(包括ST5和ST6)在使用心理使役动词时选择“有灵性”论元比例远远高于母语使用者(NA)。

(2)这种对“有灵性”论元的选择倾向在不同水平的学习者中也表现出极大的差异性。在水平较低的英语专业学生(ST5)中,选择“有灵性”论元的比例为93%,远高于母语使用者的80%,但这种差异性随着学生水平的提高(到ST6)而逐渐降低。

图2 不同群体使用心理动词的论元特征对比

4.3.2 不同频率的心理动词论元使用的对比分析

表3表明,不同频率的心理动词在论元使用方面表现出两大特征:

表3 不同频率的心理动词论元使用的对比分析

(1)无论是高频还是低频心理动词,中国英语学习者对“有灵性”论元的使用比例高于母语使用者。此外,这种“有灵性”论元选择的差异性也是呈动态发展的,它随着学习者水平的提高(从ST5到ST6再到NA)而不断减弱。

(2)无论是中国英语专业学生还是母语使用者,他们在高频心理动词中选择“有灵性”论元的比例(94%、91%和84%)远高于同等条件下在低频心理动词中的选择比例(86%、75%和73%)。

4.3.3 中国学习者在心理动词产出中论元选择的“有灵性”倾向

以上统计结果表明,在心理动词论元结构分布上,中国英语专业学生选择“有灵性”论元比例远远高于母语使用者。总体而言,在同类心理动词内(无论是高/低频),中国学生选择“有灵性”论元比例随着英语水平的提高(从ST5到ST6)而逐渐降低。出现这种情况,原因是多样的:

(1)从论元成分上看,历史、文化以及汉民族的文化传统等原因使中国人在汉语心理动词应用中更倾向于选择“有灵性”论元,这一点我们从学界对心理动词的诸多定义(吕叔湘,1982;黎锦熙,1992;胡裕树、范晓,1995;张京鱼,2001;文雅利,2007)中可得到佐证。定义是一种经验活动,是对已有知识的归纳和总结,因此用释义内容反向推测其定义过程也是一种有效的研究手段。基于“语义迁移”而产生的“假定同义”使中国学习者习惯于将汉语心理动词与英语心理动词机械对等,因此在生成过程中容易将这种源语的论元特征迁移到目的语论元结构中。结果,中国学习者使用“有灵性”论元的比例自然就高于母语使用者。但这种母语负迁移也是动态的,它会随着学习者英语水平的提高而逐渐降低。“随着用户二语水平的增长,L1对L2的干扰将逐渐降低,而 L2对 L1的干扰将增强”。(Hartmann,1983:44)所以,在心理动词中,中国学生选择“有灵性”论元比例随着学习者英语水平的提高(从ST5到ST6)也慢慢降低。

(2)心理动词语义结构标记性差异的影响。学习者对心理动词论元结构的习得在本质上是从原型用法到边缘用法、从非标记用法到标记用法的渐进过程。一方面,选择“有灵性”论元是心理动词使用中的非标记用法。Ellis(1994)把标记定义为“某些语言特征相对于其他更‘基本的’特征而言,以某种方式显得比较‘特别’”。标记性程度差异普遍存在于形态、句法、语义等方面,所以作为语义核心的论元结构也存在标记性程度差异。在单语词典编纂过程中,无论是词目释义、义项排列还是例证选取,多数编者都会遵照从非标记用法到标记用法的原则进行排列。因此,英语单语词典对心理动词的定义、语义结构的描写和例证选择都倾向于选取标记程度更低的“有灵性论元”。其结果,经常查阅英语单语词典或英汉双解词典的中国学习者在输出过程中会直接或间接模仿这种标记程度更低的语义搭配结构,所以他们选择有灵性论元结构就更常见、普遍。这在英语水平较低的学习者中更为明显,因为该学习者对单语词典的模仿性和依赖性更强。另一方面,学习者选择“有灵性”论元的倾向也是动态发展的。标记性特征在本质上表现为一个逐步递增的连续统,二语习得的总规律也会呈现一种先习得非标记性部分后习得标记性部分的趋势(王鲁男,2007:84)。随着用户深度词汇知识的增强和生成能力的提高,用户会不断尝试着使用标记的用法,结果,用户在心理动词的使用过程中选择“有灵性”论元的比例就逐渐降低了。

4.4 结论与启示

通过分析CLEC中心理动词的使用特征,并对比ST5、ST6与NA关于心理动词的使用状况,我们发现中国学习者对心理动词的产出表现为渐近性、迁移性与有灵性的融合。

中国学习者(包括ST3、ST4、ST5和ST6)对心理动词的产出表现出渐进性特征。随着学习的深入,学习者对二语词汇的使用频次和使用正确率都不断提高。这种渐近性全面描述了中国学习者对心理动词的表征需求和产出规律,因此教师应根据学习者不同的水平和产出需求,动态、有序地调整教学模式。

CLEC中心理动词的错误分析以及CLEC与ICLE的对比分析表明:母语负迁移普遍存在中国学习者的生成过程中,是学习者在习得过程中难以逾越的鸿沟。一方面,中国学习者需要克服习得中的母语语义负迁移。语义负迁移不仅导致学习者对不同语言的词汇产生“假定同义”的错觉,更容易导致在使用过程中的“同义泛化”。另一方面,中国学习者也需要克服习得中的语法负迁移。论元构成句法结构的核心,对论元的选择也反映了学习者对句法结构的选择倾向。对比中国学习者与母语使用者在心理动词产出过程中对“有灵性”论元的选择比例,我们不难看出,语法负迁移导致了这种论元选择方面的差异性,并严重影响了中国学习者的英语产出质量。

通过对CLEC中心理动词使用错误的分析和归类,我们认为二语词汇的一些标记性句法、语义结构和功能多义性特征是学习者产出过程中的难点,因此应该加以强化。一方面,习得者应强化标记性论元结构特征。论元结构的错位或残缺是中国英语学习者二语输出过程中易犯的错误之一。因此,强化二语词汇的标记性论元结构特征,完善其句法结构的核心表征模式,对于提高中国学习者习得效果、提高句子生成能力有很强的现实意义。另一方面,强化标记性功能多义性。对目的语词功能多义性的了解不足,即对目的语词词类判别有误,这是中国学习者在使用过程中的常见错误之一。

[1]Arad,M.Psych-notes[Z].UCL Working Papers in Linguistics 10.London:University College London,1998.

[2]Belletti & Rizzi,L.Psych-verbs and Theta-theory[J].Natural Language and Linguistic Theory,1985(6):291-352.

[3]Ellis,R.The Study of Second Language Acquisition[M].Oxford:Oxford University Press,1994.

[4]Granner,S.Learner English on Computer[C].London &New York:Longman,1998.

[5]Hartmann,R.R.K.Lexicography:Principles and Practice[C].London:Academic Press,1983.

[6]Jackendoff,R.Semantic Structure[M].Massachusetts:The MIT Press,1990.

[7]Juffs,A.Learnability and the Lexicon:Theories and Second Language Acquisition Research[M].Philadelphia:John Benjamins,1996.

[8]Juffs,A.An Overview of the Second Language Acquisition of Links between Verb Semantics and Morpho-Syntax[C]//J.Archibald.Second Language Acquisition and Linguistic Theory.Malden,MA:Blackwell,2000:170 -179.

[9]Landau,S.I.Dictionaries:The Art and Craft of Lexicograph[M].Cambridge:Cambridge University Press,2001.

[10]Langacker,R.W.Foundations of Cognitive Grammar(I)[M].Stanford:Stanford University Press,1987.

[11]Levin,B.English Verbs Classes and Alternation[M].Chicago:Chicago University Press,1993.

[12]Muncie,J.Processing Writing and Vocabulary Development:Comparing Lexical Frequency Profile across Drafts[J].System,2002,30:225- 235.

[13]Palmer,F.R.The English Verb[M].Harlow:Harlow Longman Group Ltd.C,1965.

[14]Pesetsky,D.Zero Syntax:Experiencer and Cascades[M].Cambridge,MA:the MIT Press,1995.

[15]Traugott,E.C.From Propositional to Textual and Expressive Meanings:Some Semantic-pragmatic Aspects of Grammaticalization[C]//W.P.Lehmann & Y.Malkiel.Perspectives in Historical Linguistics.Amsterdam:John Benjamins,1982:45- 71.

[16]Waring,R.Measuring Receptive Vocabulary Size-reliability and Validity of the Yes/no Vocabulary Test for Frenchspeaking Learners of Dutch [Z].Retrieved in Aug,2008,from internet< http://www1.harenet.ne.jp/waring>,2004.

[17]戴曼纯,刘晓英.中国英语学习者心理动词习得实证研究[J].外语学刊,2008(5):114-122.

[18]高增霞.汉语担心-认识情态词“怕”“看”“别”的语法化[J].中国社会科学院研究生院学报,2003(1):97-103.

[19]桂诗春,杨惠中.中国学习者英语语料库[Z].上海:上海外语教育出版社,2003.

[20]韩宝成.外语教学科研中的统计方法[M].北京:外语教学与研究出版社,2000.

[21]郝琳.动词受程度副词修饰的认知解释[J].佳木斯大学社会科学学报,1999(5):40-42.

[22]胡文飞,章宜华.基于用户视角的汉英词典意义表征能力调查[J].外语研究,2011(3):78-84.

[23]胡裕树,范晓.动词研究[M].开封:河南大学出版社,1995.

[24]黎锦熙.新著国语文法[M].北京:商务印书馆,1992.

[25]吕叔湘.中国文法要略[M].北京:商务印书馆,1982.

[26]马广惠.中美大学生英语作文的语言特征分析[J].外语教学与研究,2002(5):345-349.

[27]马建忠.马氏文通[M].北京:商务印书馆,1983.

[28]申小龙.汉语与汉民族思维的文化通约[J].社会科学战线,1993(6):246-253.

[29]沈家煊.“有界”与“无界”[J].中国语文,1995(2):367-370.

[30]沈家煊.认知语法的概括性[J].外语教学与研究,2000(1):29-34.

[31]谭晓晨.中国英语学习者产出性词汇发展研究[J].外语教学与研究,2006(3):202-207.

[32]王鲁男.标记性与二语习得[J].四川外语学院学报,2007(6):82-88.

[33]文秋芳,丁言仁,王文宇.中国大学生英语书面语中的口语化倾向——高水平英语学习者语料对比分析[J].外语教学与研究,2003(4):268-275.

[34]文雅利.现代汉语心理动词研究[D].北京:北京语言大学,2007.

[35]俞理明.语言迁移与二语习得——回顾、反思和研究[M].上海:上海外语教育出版社,2006.

[36]张家合.试论古汉语心理动词研究[J].学术论坛,2007(6):183-185.

[37]张京鱼,张长宗,问小娟.有生性在中学生英语心理谓词习得中的认知作用[J].外语教学与研究,2004(5):351-356.

[38]张京鱼.操汉语的英语学习者对心理谓词的习得:语义突显层级模式[D].广州:广东外语外贸大学,2002.

[39]张京鱼.汉语心理动词及其句式[J].唐都学刊,2001(1):112-115.