构建和谐医患关系的伦理对策——基于某市5所三甲医院的调查研究*

2011-07-12梁立智王晓燕关丽征宋晓霞

梁立智,王晓燕,关丽征,宋晓霞,焦 峰

(首都医科大学卫生管理与教育学院/首都卫生管理与政策研究基地,北京 100069)

在促进医患关系和谐发展的征程中,需要医方先行。认知、情感和态度制约着行为,所以针对影响医务人员方式文化的精神文化因素,本文从伦理认知、道德情感、道德意识和行为规范等方面探讨从医方角度构建和谐医患关系的伦理对策。

1 医务人员应正确认知医疗服务,完善自我

医务人员应正确认识医疗服务的性质。医学本体是人的生命,医疗服务是以人的生命为客体的行为。医疗服务的性质决定了其对医疗服务人才的需求。一是基本的知识需求,包括医学基础、临床专业和人文医学等知识;二是必要的能力需求,包括观察记忆、思维创造、操作处置和应激应变等能力;三是重要的人格需求,包括动机、兴趣、态度、价值观念和气质等对医疗至真、至善、至美的追求与践行。[1]143-147这些需求决定了医务人员内外兼修、敬德修业,实现医学专业精神,应对和化解医疗高风险带来的压力。

医务人员在选择从事医疗服务之前,应充分认知这些需求,在医学学习阶段和医疗实践中应以此为目标,不断完善自我。这意味着医务人员不能将认知仅停留在理论层面,而应将认知理论转化为实践德性,不断体会和感悟,同时训练自己应对医疗风险和处理道德冲突的能力。这个过程不仅是对医学专业精神的追求,更是对自我生命的完善发展,对自我生命价值的实现,也是人之道德修养的最高境界。

2 医务人员应建立道德情感,持生命之爱

“医乃仁术”,医务人员对患者应有一种感情方面的德性。在人类一切道德情感中,被社会普遍认可的一种积极的道德情感是“仁爱”。不同的文化对“仁爱”的理解不同,如在中国儒家传统文化中,仁爱就是德性的本体、本原,是一种自然产生的关心同类的感情。另外,不同的领域对“仁爱”的践行也不同,如亲人和朋友之爱、友邻和公民之爱、同胞和人类之爱等。[2]具体到当代医疗工作中,患者就医的最大需求就是祛除身心痛苦,医务人员对患者的最大帮助和仁爱应是救治生命、恢复健康。所以,医疗中的仁爱更增添了一种生命之爱。面对脆弱无助的生命,人的本性常常自然萌生同情与怜悯、关怀与慰藉、不忍与仁慈之情,这就是医疗工作中的生命之爱。即使在理性医学知识和理智工作观念的支配下,医务人员也不应因工作的繁忙艰辛、习以为常的生死情境而丧失生命之爱。因为医患交往不仅建立在医学理智上,更需要道德情感的支持与辅助。

3 医务人员应换位思考,增强服务的主动性

医学是“人学”,除了道德情感外,还应包括一种态度。医患交往中医务人员对患者的态度如何决定了患者对其服务的感受与评价。无论在意识层面还是在具体行动上,医者均应增强服务的主动性。

医务人员和患者对疾病的关注点和感知度则完全不同。患者是从正常生活被破坏的视角来看待自己的疾病状态,他们对疾病是一种切身的、受难性质的体验;而医务人员是按照病理学、诊断学等科学的视角来透视和解释患者的疾病,他们对疾病是一种充满研究性质的理性的、置身其外的体验。[1]154患者是处于疾病折磨中的身心不适的弱者,渴望被关怀、被理解。在这种截然不同的体验下,医者要站在患者的角度,体会患者的苦痛。面对那些需要帮助、前来求医的患者,医务人员应持一种积极的态度,竭力解除患者的痛苦。所以,医务人员应换位思考,洞悉患者的感受与处境,主动减轻患者的身体疼痛、抚慰他们的精神痛苦。

在意识上认识到主动性服务的重要性是容易的,在行动上具体践行才是最重要的。访谈中,被访医务人员均表示应主动地多接触患者、多到病房巡视,使患者感受到医者的关怀心和责任心;患者也希望医务人员能主动地多询问他们的病情、积极主动地配合治疗。这些都为医务人员如何在行动上增强服务的主动性提供了启示。医务人员由于工作繁忙,主动服务的频数可能难以满足患者渴望被关心的需求,但是医务人员可以用认真积极的主动态度弥补频数的不足,如利用每次有限的诊疗时间和查房机会,主动问候患者,主动询问其病情和感受,主动征求其意见,让患者感受到医务人员的积极态度和关怀。另外,从管理层面上,医院也应建立有效的主动服务机制,促进医务人员主动关爱和服务患者。

4 重视细节服务,赢得患者信任

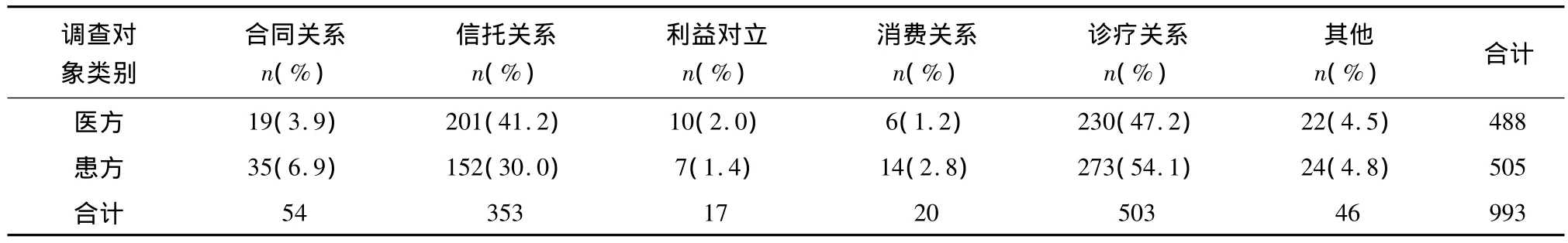

医务人员赢得患者的信任是非常重要的,这有利于患方配合医务人员,提供真实信息,服从医嘱,进而完成治病救人的重任。信任意味着患者信赖医务人员,愿意把自己的生命健康托付给医务人员。问卷调查中,41.2%的医方和30.0%的患方希望医患之间是一种信托关系(见表1)。这表明部分医患渴望建立医患信托关系,且医方比患方更渴望。但是47.2%的医方和54.1%的患方只希望建立一种“诊疗关系”,这也表明半数左右被调查者认为医患之间仅是诊疗关系,不可能有信任关系。

表1 医患双方希望医患关系是什么关系

信任包括人格信任和系统信任。人格信任是在传统社会以自然经济为主的社会形态下,以血缘、地缘和业缘为基础的熟人社会关系下形成的一种建立在对具体人格、品性、修养的信任基础上的信任模式;系统信任是在现代社会由自然经济发展为市场经济、熟人交往进入普遍交往的陌生人关系下,形成的一种建立在正式的、合法的社会规章制度基础上的依靠整个法制系统、制度系统的新型信任模式。[3]在医疗实践中,患者常常因为相信医院而来就医。为患者提供医疗服务的是医院系统、整体医务人员。从个人层面上,医务人员和患者之间常常是一种陌生人的关系,患者难以在短时间内对所接触的医务人员个人产生人格或人品信任;医务人员也不能与每个陌生的患者建立熟人般的信任关系。但是患者通过接受医院整体医疗服务,对所接触的医务人员的服务水平会有总体感受,进而对医院的服务质量会有总体评价。在医务人员个人层面和医院整体层面上,患者短期内更容易对医院的整体服务能力产生信任感。长期交往,才可能与某些特定的医务人员建立信任关系。

患者信任医院,医院即赢得了患者,可信的形象和口碑对于医院在激烈竞争中的生存与发展至关重要。所以,医院应加强医疗服务质量的监督和管理,在重视整体服务的同时也应注重细节服务和环节链接服务,例如医院应监管每一位医务人员的服务态度,特别是二线的医技人员和窗口服务人员,保证每一位医务人员都以良好的服务态度满足患者的需求;在部门之间工作衔接上,医院应权责分明,分工细化明确。一旦发生不良医疗事件,医院应给予客观、公正的处理,不能掩盖事实、息事宁人,更不能包庇、纵容。

5 医院应采取多样的医德考核方式

道德意识和道德情感在医务人员个体层面属于道德自律的范畴,它是一种内心的道德法庭,作为与不作为往往依赖于个人的道德意志和判断。然而,道德自律常常是脆弱的和有限的,在强制和监督的效力上远不及外在的制度规范。所以,除了医务人员自觉树立正确认知、情感和意识以及医院在文化建设上促进外,医院在管理层面还有责任对此进行监管。

医德(医务人员的职业道德)是软性的,很难通过量化考核方式来评价。然而,医德也是重要的,医院不能因为难以量化考核而放弃对医德的考核。所以,医院可以采取多样的医德考核方式。

医德考核的多样性主要指考核内容和方式层面。成都市卫生局已制定有关职业道德考核的暂行办法。该办法对包括医务人员的服务行为、医患沟通和廉洁行医等方面进行考核,作为评定职称的标准之一。[4]各医院可以此为鉴,结合本医院的服务需求和特色,制定特定的、多样的医德考核内容。另外,在考核方式上可以采取多种途径和不同评价主体。如医院管理者可采取不定期、随机抽查的方式对医务人员的医疗行为和沟通情况进行观察考核;也可采取以随机问卷或访谈的方式,由患方评价医务人员服务行为,辅以医院伦理委员会对医务人员进行医德考核的办法。在患方评价时应避免医务人员介入和知情,消除患方的顾虑。

[1]刘虹,张宗明,林辉.医学哲学[M].南京:东南大学出版社,2004.

[2]廖申白.伦理学概论[M].北京:北京师范大学出版社,2009:332-339.

[3]梁立智,王晓燕,鲁杨,等.医患关系调查中医患信任问题的伦理探究[J].中国医学伦理学,2008,21(5):37-38,46.

[4]高柱.成都医务人员将考核职业道德[N].工人日报,2008-01-15.