南京林业生态文化建设初探*

2011-06-02张昶王成

张 昶 王 成

中国林业科学研究院林业研究所,国家林业局城市林业研究中心 北京 100091

南京林业生态文化建设初探*

张 昶 王 成

中国林业科学研究院林业研究所,国家林业局城市林业研究中心 北京 100091

文中阐述林业生态文化的概念和内涵以及林业生态文化建设对于南京体现其国际人文绿都内涵、促进城乡居民素质提升、助推生态旅游产业发展的重要意义。在此基础上,分析南京林业生态文化建设中存在的问题,并以此为切入点提出了南京林业生态文化建设对策;在明确主要建设内容的基础上,构建出由百里生态文化走廊、都市自然文化教育园、名花文化创意园三大载体组成的南京林业生态文化建设重点任务。

南京;林业;生态文化;生态文化走廊;都市自然文化教育园;名花文化创意园

南京是长江三角洲地区的区域性中心城市,在长三角城市群和长江经济带中发挥着承东启西的作用。南京“虎踞龙盘、画意山水、光色潋滟”的自然景观资源[1]与“教坊离歌”的秦淮文化、“六朝烟水气”的金陵文化、“小桥流水人家”的江南文化等等深厚的人文资源,为林业生态文化建设提供了丰厚的基础。本文将讨论林业生态文化建设的内涵,分析南京林业生态文化建设存在的问题,提出主要建设内容和重点工程,以期为南京林业生态文化建设提供依据。

1 林业生态文化的概念与建设内涵

1.1 林业生态文化的概念

林业生态文化植根于人类对以林水为主体的自然环境的认识。从文化本质的角度,文化产生于人在特定环境条件下的社会实践[2],具有鲜明的人文性和地域性,反映的是人与自然的关系,是人对不同自然背景的改造、适应,在特定的环境下表现出独有的特征;从文化发展的角度,文明是文化发展的高级形式,是在文化支配下所产生的实践结果,林业生态文化是建立以森林植被为主体的国土生态安全体系和以山川秀美为主体的生态文明社会的源动力[3]。

对于林业生态文化的理解目前存在着3个误区:一是在概念上很大程度地将其文艺表现形式,诸如音乐美术等艺术表现形式和诗词歌赋等文学表现形式,作为林业生态文化的等价概念;二是在含义上共性突出但个性不鲜明,以中国传统文化中的“天人合一”这一最质朴、本质的生态思想来理解林业生态文化,未能反映出以森林文化、湿地文化、花文化、竹文化等为主体构成的林业生态文化与其他类型的生态文化的区别和联系;三是在建设上较为宏观地提出一些笼统的相关建议,或者展开精神层面的文艺、社会活动方式,而较少从城市或者区域角度来进行整体和综合的研究以探讨具体的、能够落地的建设实践方式。

1.2 林业生态文化建设的内涵

综前所述,对于林业生态文化建设内涵的理解应该包含以下3个方面。

1)依托林业资源与人文资源,以生态优先与文化承载为前提。一方面体现生态优先,另一方面注重文化承载,充分挖掘林业资源、环境、产品以及建设与开发利用方式等各个环节中的生态文化,把生态文化贯穿在这些环节之中,使之成为传播生态文化的有形载体。

2)反映林业生态文化的人文和地域属性,以人为本和以因地制宜为出发点。一方面是以人为本,并以人的生态意识的主观实践力推动生态文明社会建设;另一方面是突出地域特色。人类对不同地域生态系统的长期适应催生出地域文化的差异,林业生态文化建设应结合不同地域的地理位置、地形地貌、土壤、气候、水文、动植物资源、旅游资源等自然状况和社会、经济状况,融合并承载、表现和反映地域文化,因地制宜地寻求当地的最佳实践方式。

3)虚实结合,有形载体建设和精神建设并重。一方面是林业生态文化的有形载体建设,如森林文化教育园区、湿地文化教育园区、林业生态科普馆等;另一方面是精神层面的建设,主要通过媒介和媒体宣传方式、社会活动以及文学艺术作品等。二者是一个并重的整体,前者为后者提供诸如古树认养、全民植树、青少年生态教育等社会活动的平台,后者则通过加乘扩展前者的影响力度。二者的共同目的是在传播和承载地域生态文化的过程中培养公众的生态意识,又以生态意识的提升促进生态文化的维系和发展,相辅相成共同推进生态文明社会建设。

2 南京林业生态文化建设的意义

2.1 体现南京国际人文绿都的内涵

南京倚江而生,城市与碧山秀水相依,是中华文化发源地之一,也是中华文化的繁荣之地,虽蒙受过华夏历史上最为惨痛的羞辱,也经历了中华民族最为鼎盛的辉煌[4],是著名的历史文化名城,中国的四大古都之一。南京“人文绿都”的内涵是指以长江、秦淮河、紫金山等山水资源为区域自然景观背景,倚重独特的地缘特色和资源优势,通过生态建设产业化、产业发展生态化打造以低碳为主的生态经济,繁荣生态文化载体,发展文化创意产业,真正走上生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,实现生态现代化,进一步提升城市的整体魅力和综合竞争力,整体提高城乡居民的幸福指数。南京在“人文绿都”建设过程中,以森林南京、文化南京建设为抓手,通过林业生态文化建设,一方面挖掘森林、湿地的生态文化功能,建设丰富多彩、形式多样的生态文化载体,特别是富有南京特色的花文化、森林文化和湿地文化等;另一方面融合与表现南京的地域文化,将绿色的氛围与文化的底蕴统一于生态文化载体工程建设中,与“十一五”期间开展的“文化南京”建设衔接结合,将“人文”和“绿色”注入南京的城市属性,共生共荣,实现人与人、人与社会、人与自然的和谐共存,反映出南京“文明、幸福、博爱”的城市内涵。

2.2 促进城乡居民人文素质的提升

人文素质包涵知识体系、价值体系和行为体系[5]。从工业文明向生态文明的转变,也伴随和决定于人对于基本生态知识的更多认知、对于人与自然和谐可持续发展的生态价值观的认同和生态文明行为的实践。林业生态文化建设触及城乡居民日常生活的社会外部空间环境的熏陶,潜移默化地“内化”生态意识和可持续发展价值观,进而渗透和贯彻到精神、物质、制度、行为等各个领域之中,形成内在的素质修养和品质,并引导生产和生活方式向资源节约型和环境友好型转变,激发建设生态文明社会的推动力。

2.3 助推南京生态旅游产业的发展

林业生态文化建设对生态旅游产业的发展起到了积极的推动作用[6],以生态文化的视角构建生态旅游产业的基本元素,诠释和开发生态旅游景区及其相关附属产品,丰富了生态旅游的内涵,拉动经济增长又改善了周边的社会经济环境。纵观南京市域,长江自西南向东北斜贯城市而过,形成了山、水、城与古都文化交融的环境特点。林业生态文化建设正是以这些资源自身的自然景观特色和人文遗迹为立足点展开森林、湿地公园、自然保护区等形式的载体建设。这些具体项目能够影响到地区生态文化旅游主题与开发形式,从而奠定生态旅游产业的基础。

3 南京林业生态文化建设存在的问题

3.1 内涵明晰度不够

与林业生态建设、产业建设相比,林业生态文化建设尚未形成自身成熟的理论体系,因此在南京林业生态文化建设的具体实践中,一方面常将林业生态文化建设偷换为林业生态建设,忽略了其对于生态文明社会建设的重要意义,同时又常未立足林业本身而单一寻求历史遗存的传承。需要进一步挖掘森林、湿地、花卉、林木等资源,建设园区、展馆、保护区等实实在在的有形载体,并展开社会活动、生态教育等隐形载体建设来承载和体现生态文化,让林业生态文化回归到每一个居民可以触及和感受的范围。

3.2 载体建设力度不够

由于缺乏对生态文化载体的明确定位,对于自然人文景观是否能够建设成为生态文化载体的判定和载体所应具有的标准的衡量还不够成熟,因此对于自然景观从生态文化承载方面的开发力度还不够,对于人文景观怎样结合生态建设发掘和传承生态文化的力度也不够,生态文化载体的建设仍存在巨大潜力。森林、湿地公园,蕴含红色文化、古都文化的生态文化知识教育基地、生态科普教育基地、生态文化展览馆,展现民族文化的生态民族风情园等都有待于进一步增建和扩建。

3.3 形式丰富度不够

林业生态文化建设的核心是要在参与中对人的观念、行为产生积极良好的影响,有了良好的林业资源和地域人文资源这些基础,还要在林业生态文化展示与开发形式上深入挖掘。由于缺乏明确的衡量指标,南京林业生态文化载体所涵盖的类型和形式还相对单一。有形载体除郊野、休憩、农家乐项目外,还缺少生态文化景观带、健康步道、绿色运动基地、植物馆、湿地文化博物馆、森林文化博物馆、生态文化教育馆、森林理疗体验、森林剧场、民俗文化创意园等既体现林业生态文化又体现人文和地域特色的建设项目;隐形载体缺乏古树名木认养等社会活动与对于林业生态文化在生态文明社会建设中的重要地位和作用的媒体宣传形式[7]。

3.4 特色鲜明度不够

林业生态文化具有各地通用性,同时也具有地域性,而且地域性往往是生态文化促进旅游等相关产业发展的活力所在[8]。目前南京林业生态文化建设特色的缺乏集中体现在载体建设上。首先,建设过于同城化,与其他城市存在太多的共性,缺少本地的风格和特色;其次,眼光过于全球化,缺少对地区的关注,教育内容大多围绕全球生态问题带来的巨大的影响,而对于对本区域、本城市、本村镇市民可以切实感受到具有重要生态价值的地方环境和生物区状况以及对本土生态具有影响的事件与人物的宣教还相对较弱,也使得载体的亲和性大大降低;再者,展示过于说教化,缺少参与体验。南京市大部分生态、人文景观的生态文化标识解说系统缺乏完整的场所设计和明确的主题划分以及互动性强的高科技手段与智能设备。

2)扩孔钻头切削齿磨损严重不均匀,其领眼段切削齿的切削能力几乎全部丧失,而扩孔段切削齿磨损较小,还具备较强的切削能力;

4 南京林业生态文化建设的具体建议

4.1 主要内容

1)发展各类纪念林。结合森林城市创建工作,规划建设一批“创森”纪念林,提高城市生态文化品位,优化城区森林绿地分布格局。

2)建设低碳森林社区。结合城市住宅小区建设,完善住区小片林等公共游憩地建设,强化阳台彩化美化等垂直绿化工作,创新社区绿化的居民参与机制和提高科普功能,打造一批林木覆盖率高的低碳生态文化居住区。

3)打造生态文明乡镇。结合乡村绿化建设,强化村周、庭院、村内路网水岸绿化建设,打造生态文化特色鲜明的森林乡镇。

4)建立生态文化基地。一是依托雨花台生态文明馆建设生态文化展示教育基地,二是紫金山、老山、金牛湖、玄武湖等重点景区建设城市森林湿地文化创意产业园区,三是依托茉莉花文化、梅花文化建设城市花文化创意产业园区,四是依托特色森林湿地文化节庆活动发展生态文化嘉年华会。

4.2 重点载体建设

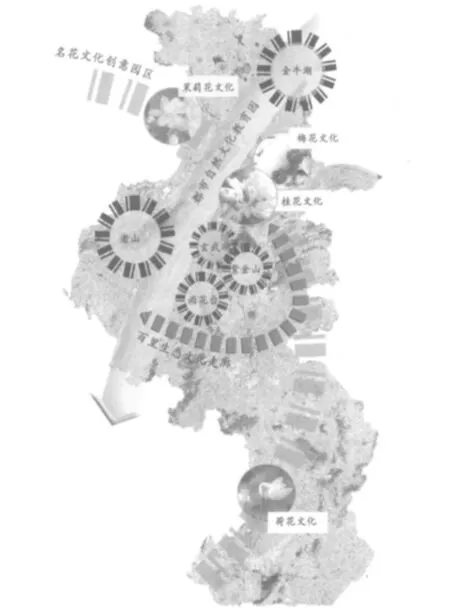

南京林业生态文化建设内容涵盖比较广,但从目前最紧迫的任务来看,是要选择特色鲜明、能突出林业生态文化人文和地域这两重内涵的重点地区,通过加强载体建设完善林业生态文化体系。从总体布局上说,以玄武湖与紫金山为枢纽,东西方向以老山—紫金山—雨花台和玄武湖—金牛为纽带贯穿森林文化与湿地文化形成都市自然文化教育园系统;南北以平顶山—梅花山—中山陵高淳为纽带贯穿花文化,形成南京名花文化创意园系统;中心以秦淮新河—明外郭为纽带形成百里生态文化走廊。三者共同构成了南京林业生态文化载体建设重点工程体系 (图1)。近期南京林业生态文化载体建设主要包括3个重点,即百里生态文化走廊、都市自然文化教育园和南京名花文化创意园。

图1 南京林业生态文化载体建设重点工程布局示意图

4.2.1 百里生态文化走廊

1)明外郭生态文化景观带。以历史传承、生态优先、整合提升、操作可行为总体建设原则,整体上以上坊门高桥门段、仙麒段、观音桥段3个区段构建明外郭生态文化景观带,结合历史文化、自然地理加强各个区段的生态文化载体与生态文化展示解说系统的建设,突出各个区段的特色。

2)秦淮新河生态文化景观带。结合秦淮新河区域自然资源和名胜古迹、名人轶事、历史典故等人文资源,遵循合理的岸线土地利用原则,因地制宜进行特色主题景观分区,从入江口至江宁上坊门逆江而上共分为城市阳台与城市运动森林、秦淮文化休闲坊、休闲旅游基地、水下活动中心、都市影音中心、创意市集6大核心区[9]。在保护资源的前提下合理开发利用,打造宜人的滨水绿色岸线。

4.2.2 都市自然文化教育园

森林文化和湿地文化是生态文化的重要组成部分,是林业生态文化的主体。通过森林文化教育园和湿地文化教育园的建设构建都市自然文化教育园。

1)森林文化教育园。依托南京市域内良好的森林生态资源,以紫金山、老山、雨花台为核心建设地区,为公众创造生态文明教育和生态文化体验的场所,从南到北形成融贯南京市域的都市森林文化教育氛围。紫金山重点建设集植物科普、植物标本展示等于一体的综合性的植物馆,打造青少年儿童生态教育基地,并结合现有的登山步道建立完善的标识解说系统;老山重点开辟森林科普体验路线、森林理疗体验场所、森林生存体验场所、森林剧场、山地运动基地;雨花台则以现有雨花台生态文明馆为主体扩展建立雨花台生态文明教育区。

2)湿地文化教育园区。依托现有的金牛湖和玄武湖2大湿地系统,将其作为湿地文化教育园区的建设核心,将运动体验融于绿色环境,将湿地教育融于生态体验,将艺术创作融于自然灵感。

金牛湖湿地教育园区重点展开两方面建设:一是水上运动基地,以湿地静态的生态空间建设集比赛、训练、休闲娱乐于一体的金牛湖水上运动基地;二是环湖生态文化走廊栈道建设,打造串联景点、游船码头、观景平台、观鸟平台等环绕金牛湖的系统而完整的湿地生态景观网络。

玄武湖湿地文化园区重点展开两方面建设:一是玄武湖湿地馆。室内展馆利用多媒体数字技术展示“玄武感悟、湿地知识、桑泊之殇”3大主题,室外建设与之对应的以步行为主体的湿地体验路线。室内外相辅相成共同构成一个完整的湿地教育与文化展示系统。二是玄武湖生态文化创意园。利用玄武湖的自然人文资源底蕴,融合旖旎的湿地风光体验高雅的原创艺术文化品味,打造集文学、音乐、戏剧、陶艺、绘画、室内设计、平面设计、建筑设计、园林设计等艺术创作于一体的,由创意工作室,包括画廊、音乐厅、剧场等在内的艺术中心以及创意公司这3种空间聚合而成的玄武湖生态文化创意园区。

4.2.3 南京名花文化创意园区

茉莉花文化、梅花文化、桂花文化、荷花文化、桃花文化等花文化在南京的文脉中源远流长,也是生态文化的重要构成部分。在南京林业生态文化建设中,选取最具南京地域特色的名花建设花文化创意园,展开以茉莉花、梅花、桂花、荷花为主题的4个核心工程建设:一是依托平山茉莉花森林公园,建设文化展览馆、茉莉展示基地、茉莉花广场,打造茉莉花文化园区;二是依托南京的主要赏梅景点梅花山建设梅花园和文艺创作室,打造集梅花观赏、梅文化赏析与创作于一体的梅文化园区;三是依托灵谷寺打造桂花观赏园、桂花产业研发基地、桂花生态休闲养生目的地,建设集旅游观光、生态休闲养生、教学科研、桂花主题系列产品研发等为一体的桂花文化园区;四是在高淳结合滨水景观的改造建设集荷花观赏、采莲游船、文艺表演、书画摄影、文艺作品展示于一体的荷花文化园区。

5 结语

林业生态文化既古老而又充满活力,对在新的形势下如何建设需要不断进行探索完善。目前,对于林业生态文化的研究大多集中于理论探索,而在具体如何抓好林业生态文化建设方面的研究则过于“虚化”,多以文学艺术等方式从精神层面上展开,对于林业生态文化载体的界定、建设内容和模式、建设实践方法等研究过少,林业生态文化建设没有形成成熟的理论体系和实践操作系统。林业生态文化建设是南京建设“人文绿都”的主要内容,也是建设生态文明社会、促进城乡协调发展的重要途径。本文期望通过南京对林业生态文化建设的内涵加以实例的诠释,探索如何通过工程建设手段,在自然资源和历史景观的基础上,因地制宜地展开何种项目建设,赋予自然景观地域场所精神,赋予人文景观生态属性,如何将工程建设和精神建设更好地融合,以此实现林业生态文化的承载,推动生态文明社会建设。

[1]姚亦锋.南京古都景观核心和生态文化研究[J].地理学报,2009,64(6):677-686.

[2]蔡登谷.森林文化初论[J].世界林业研究,2002,15(1):12 -18.

[3]江泽慧.加快城市森林建设,走生态化城市发展道路[J].中国城市林业,2003,1(1):4 -11.

[4]叶皓.重读南京[M].南京:南京出版社,2011.

[5]陶邺,陈子坚.人文素质的回归—南京河海大学江宁校区建筑与环境设计随笔[J].新建筑,2002(4):29-33.

[6]曹清尧.森林旅游:生态文明的有效载体[J].环境经济,2009(9):54-55.

[7]许尔军,袁凤香.以科学发展观理念促进生态文化体系构建[J].中国林业,2009(7):30-31.

[8]李明阳,王保忠,崔志华,等.城市国家森林公园的文化冲突与生态文化经营对策:以南京紫金山为例[J].中国城市林业,2007,5(1):42-45.

Discussion on Forestry Ecological Culture Development in Nanjing

Zhang Chang,Wang Cheng

(Research Institute of Forestry,Chinese Academy of Forestry;Research Center of Urban Forestry,State Forestry Administration,Beijing100091,China)

Based on the concept and connotation of forestry ecological cultural,this article analyzed the significance of forestry ecological cultural development to Nanjing in terms of reflecting the connotation of international green cultural metropolis,improving the residents qualities and promoting the development of ecological tourism industry.Then,with the discussion on the problems exiting in the connotation,the carrier,the form and the characteristic of forestry ecological culture development in Nanjing,the article presented the countermeasures and conceived the key development focus consisting of 3 carriers,i.e.50 -km ecological culture corridor,metropolitan natural,culture & education park and creative gardens of famous flowers,on the basis of clarifying main content of forestry ecological culture development.

ecological culture,construction focus,carrier

S731.9

A

1672-4925(2011)04-0034-05

2011-06-15

国家“十二五”科技支撑计划重大项目课题 (2011BAD38B03)

张昶,硕士研究生,主要从事城市林业研究,E-mail:zc15201309151@163.com

王成,研究员,博士生导师,《中国城市林业》常务副主编,主要从事城市林业研究,E-mail:wch8361@163.com