中国民营企业技术进步的路径选择——基于民营大中型工业企业的实证分析

2011-05-24唐绍祥

唐绍祥

(宁波大学 商学院,浙江 宁波 315211)

一、引言

我国民营经济是我国国民经济的重要组成部分,也是我国劳动就业的主要渠道、社会稳定的基本因素、技术创新的重要力量。据科技部统计,自改革开放以来,大约70%的技术创新、65%的国内发明专利和80%以上的新产品来自中小企业,而95%以上的中小企业是非公有制企业。但中国的大部分民营企业在社会中还是一个弱势群体,企业规模小,在国际分工中处于产业价值链的下游或末端。根据郭朝先(2004)的研究,我国民营企业更多的是从事一般部件制造和组装,而发达国家制造业则更多地从事核心部件的制造[1]。尽管在发展过程中,少数民营企业抓住了机遇,依靠技术进步,实现了超常规的发展,但多数企业还正处于创业的成长期,不少企业还在市场的夹缝中惨淡经营,有的还处于艰苦的原始积累过程,更有少数的企业并末逃脱昙花一现的命运。由于缺乏技术上的创新,很多民营企业的产品生产周期长,更新速度慢,不利于企业的长期发展。因此,改变技术落后现状,提高自主创新能力,提升产品档次,增加企业竞争力,是我国民营企业持续发展必须面对的关键问题之一。依靠技术进步,从依赖劳动力成本优势逐步转向依托技术优势,逐步实现生产由低端到中端再到高端的发展过程,是我国民营企业持续发展的必然战略选择。

从现在我国民营企业实际情况来看,民营企业技术进步包括内源性技术进步路径和外源性技术进步两种。其中,内源性技术进步是指民营企业通过其组织内部的研究和技术开发从而使得企业的技术水平得到提高,它又可分为企业自主研究开发和合作研究开发。企业自主研究开发是民营企业通过自身的学习与R&D活动,探索技术前沿,突破技术难关研究开发具有知识产权的技术以满足或创新市场需求,增强企业的竞争力,并能够形成自主开发能力的技术活动。企业合作研发是指民营企业为了克服研发中的高额投入和不确定性、规避风险、缩短产品的研发周期、应对紧急事件的威胁以及节约交易成本等而与科研院所、高等院校、行业基金会和政府等组织机构组成伙伴关系进行共同研发。外源性技术进步是指从外部搜索、吸收和应用技术知识,并转化为企业技术知识库中的一部分,从而提高技术能力的过程[2]。根据外部知识传递的方式不同,外源性技术进步统计又可分为技术引进、购买国内技术和兼并收购3种方式。技术引进是指某一国家,某一部门或者某一企业,通过各种路径有计划有重点有选择地从国外、行业外或行业内其他企业及科研机构引进自己没有或者尚未完全掌握的而又急需的先进技术。购买国内技术指企业向国内其他单位购买科技成果,包括购买产品设计、工艺流程、图纸、配方、专利、技术诀窍及关键设备等。企业通过技术并购能迅速实现核心技术的整体导入,可以减少重叠的职能和固定成本而获得技术协同效应,达到技术资源的优化组合。

自20世纪90年代以来,我国民营企业的技术进步引起了学者们的高度关注。夏国藩(1993)首先研究了硬技术引进和软技术引进的关系问题[3]。韩孔礼(2001)研究了不同技术转化类型适用的条件和障碍因素,分析了成果成熟度对成果转让与转化的影响[4]。陈林奋和马庆国(1999)研究了93家高技术企业的技术来源问题,处于前三位的技术来源分别是自主开发、国外引进、与研究机构合作开发[5]。张俊华和邹礼瑞(2004)利用上海市31家企业1996年的统计数据采用主成分分析法对企业技术进步进行了评价,结果显示就整体而言,私营企业总评分值高于平均技术进步水平,国有企业技术进步综合水平较低[6]。姜向阳、刘永红和黄启见(2004)认为制约我国技术进步的根本原因是我国技术进步机制具有功能性障碍[7]。总的来看,有关我国民营企业技术进步的路径选择的研究文献仍十分鲜见。为此,本文首先运用非参数方法测算出了我国大中型民营工业企业的技术进步指数,进而构建面板数据模型比较分析了技术引进、企业研发、购买国内技术对民营企业技术进步的影响差异,以期对现有的研究文献进行补充和完善。

二、大中型民营工业企业技术进步的经验分析

大中型工业企业在我国技术进步中起到排头兵、领头雁的作用,而我国大中型民营工业企业的技术进步以及技术进步路径对我国的民营企业有一定的借鉴和启示作用。我们运用DEA方法分析我国民营大中型工业企业的技术进步,并对Malmquist指数进行了分解。非参数Malmquist指数法的基础是数据包络分析(DEA)法的基本模型——CCR模型。数据包络分析(简称DEA)是著名运筹学家 A.Charnes和 W.W.cooper(1978)[8]等学者在“相对效率”评价概念基础上发展起来的一种新的系统分析方法。DEA是基于投入与产出的一种线性规划方法。设有n个决策单元(Decision Making Units,DMU),DMUj(1≤j≤n)的投入、产出向量分别为:

则C2R模型为:

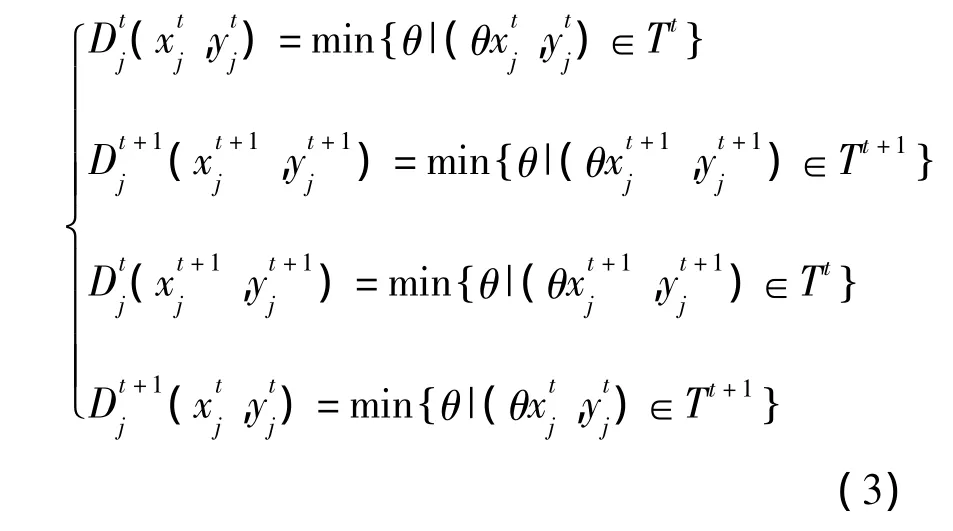

为了得到生产率随时间变化的Malmquist指数,我们引入距离函数(distance function)。投入距离函数可以看作是某一生产点(xt,yt)向理想的最小投入点压缩的比例。我们应用C2R模型,分别计算下面四个距离函数:

为了避免时期选择的随意性可能导致的差异,仿照Fisher理想指数的构造方法,Caves等人用几何平均值衡量从时期t到时期t+1生产率变化的Malmquist指数。

根据 Fare et al.(1994)[9],Malmquist指数可以进一步分解为综合效率变化指数(ef)和技术变化指数(tp)。而综合效率变化指数(ef)还可分解为纯技术效率指数(pc)和规模效率指数(sc),分解形式如下:

这里的技术变化指数代表两个时期内生产前沿面的移动——“前沿面移动效应”,这种效应表明了技术的进步和创新。综合效率指数代表了两个时期内企业的组织管理水平的变化——“追赶效应”,它衡量了生产单位是否更靠近当期的生产前沿面进行生产。纯技术效率反映在给定投入的情况下各决策单元的获取最大产出的能力,而规模效率则反映了各决策单元是否在最合适的投资规模下进行经营。如果技术变化指数大于1,就表示有效生产前沿面向上移动了,即技术进步。

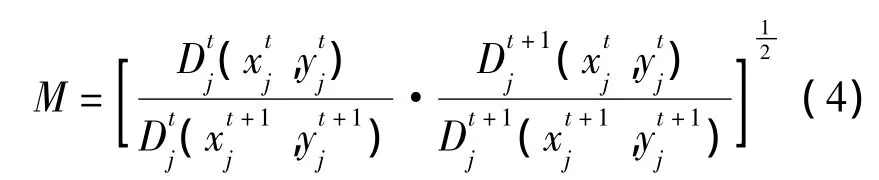

我们选取《中国科技统计年鉴》上从1998年到2007年间的大中型民营企业的工业总产值、年末从业人员和生产设备原价3组数据进行研究。为使得数据有可比性,以1998年的数据为基期,分别用工业品出厂价格指数和固定资产投资价格指数对工业总产值和对生产设备原价进行平减。采用基于投入的C2R模型,计算得到我国大中型民营工业企业的技术变化指数、纯技术效率变化和规模效率变化值如表1所示。

表1 大中型民营工业企业的技术变化指数、纯技术效率变化和规模效率变化

由表1可知,我国大中型民营工业企业技术进步指数除2002年为0.933小于1外,其余年份都大于1,技术变化指数大于1,这说明我国大中型民营工业企业技术一直在进步,也就是生产前沿函数一直在提高,而且1998年到2007年间平均技术进步率为10.4%,这是我国民营企业认识到技术进步的重要性的结果。从规模效率上来看,我国大中型民营工业企业从2003年以后一直在提高,提高最快的是2004年,提高了8.7%。这正是我国民营企业在最近几年里规模得到很大发展的原因,也从侧面反映了我国民营企业的规模还很小,民营企业完全可以扩大规模,提高规模效率,从而带来规模经济。纯技术效率反映了实际产出水平与技术前沿的差距,技术效率的提高表示差距缩小,也就是,在原来的技术水平下,一定的投入可以得到更多的产出。从表1可以看出我国大中型民营工业企业的技术效率总体上来说每年提高0.1%,但有的年份技术效率小于1,如1999年技术效率指数为0.964,2003年的技术效率指数为0.942,2005年的技术效率指数为0.968,这说明在这三年中民营企业的实际产出水平与技术前沿的差距在增大。2003年和2005年技术进步率分别为30.7%和21.4%,大大地高于平均增长率,这可能是由于民营企业在采取外源性技术进步路径时,对技术重“引进”而轻“吸收”导致的,当民营企业刚从外部引入某技术时,当年企业的技术能力会得到很大的提升,但一项新技术的引入需要经过企业的消化吸收才能使这项技术内部化,如果企业不重视对引入的技术消化吸收,那么企业的就跟不上前沿技术的推进,从而导致民营企业的技术效率水平下降。

进一步计算出不同地区的民营企业技术变化指数和效率变化指数,如表2所示。从表2可知,东部地区的民营企业的发展主要是由于前沿技术的进步,而中西部地区的民营企业的发展除了前沿技术的进步的原因之外,效率的提高也是一个很重要的原因。东部地区民营企业平均每年的技术进步率为12.1%,而中西部地区民营企业平均每年的技术进步率分别为9.7%和9.3%,但中西部地区民营企业的技术效率和规模效率都有提高,这由我国民营企业发展的区域特点可以得到很好的解释:我国东部地区市场化程度高而且现代化起步早,对外经济联系也更为密切,在很多领域的改革开放都先行一步;东部地区人力资源丰富,民营企业经营的政策环境也很好,因此东部地区的民营企业要比中西部地区的民营企业发达。因此,东部地区的民营企业在内源性技术进步路径和外源性技术进步路径上都有优势,这样东部地区民营企业的技术进步率就理应比中西部地区民营企业的高。中西部地区大中型民营工业企业的规模效率大于1,说明中西部地区的大中型民营工业企业还不是在最合适的规模下经营,还可以增加投资扩大规模,而东部地区大中型民营工业企业的规模效率指数等于1,也只是说明我国东部大中型民营企业的规模比较适度,但是对于绝大多数的小型民营企业来说规模还比较小,还可以继续扩大规模。

表2 不同地区大中型民营工业企业的技术进步指数、纯技术效率变化和规模效率变化

三、不同路径促进民营企业技术进步的经验分析

虽然研发型的内源性技术进步可以使企业得到具有自主知识产权的优势,提高企业的核心竞争力,但如果企业不根据自身实际条件和实际需要,不加选择地采用内部研发的技术进步方式并不是一种明智的选择。同样,如果长期中企业都只依靠外源路径来提高技术水平,可能导致企业对外部技术的依赖并使企业陷于低水平重复购买境地,而且不一定能达到预期的效果。本部分通过经验分析来比较不同路径促进民营企业技术进步的贡献大小,从而为现阶段应该采用何种路径能更好地增加民营企业的技术水平提供强有力的证明。

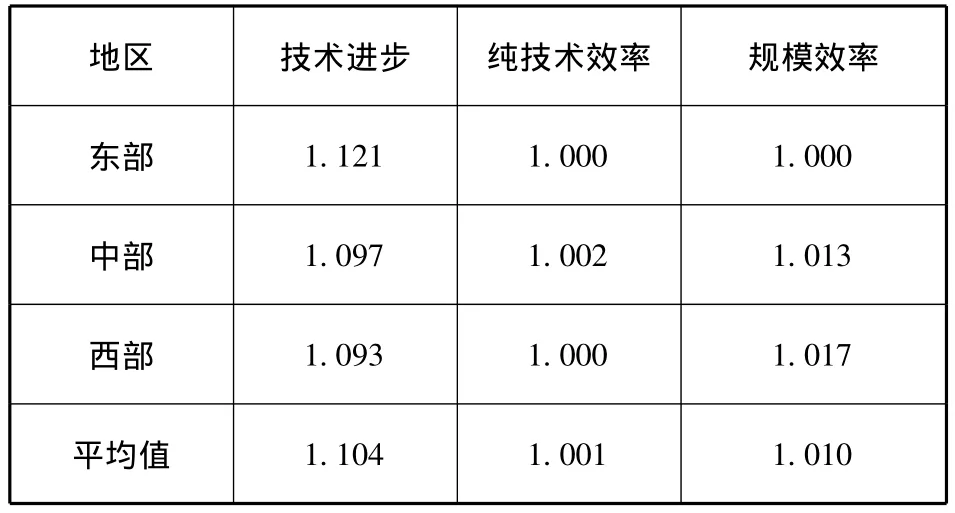

我们运用1998-2007年30个省市区的大中型民营工业企业的面板数据,对技术引进、企业研发、购买国内技术与技术水平的关系进行实证。借鉴彭建平、张建华(2008)[10]的方法,将技术进步函数设定为:

其中,技术水平(A)表示民营企业由于技术进步而提高的技术水平;技术引进(JY)为各省市区民营企业技术引进经费支出与消化吸收经费支出之和;购买国内技术(GM)为各省市区民营企业购买国内其他单位科技成果的经费支出;企业研发(YF)为各省市区民营企业研究与试验发展(R&D)经费内部支出;A0为常数项。对式(6)两边取对数,可以得到:

其中,μi为未观测个体效应,是指每个地区所特有的不随时间而变化的未观测到得影响技术进步的因素;εit为随机误差项。

基础数据来源于《中国科技统计年鉴》、《中国统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》。其中,技术水平(A),技术进步是第二部分得到的Malmquist指数分解出来的。设1998年为基期,技术水平(A0)为100,则各省市区其他年份的技术水平计算公式为:Ait=Ai,t-1(1+ait),这里 ait为各省市区各年份的技术进步率。对于国外技术引进存量(JY)、购买国内技术存量(GM)、企业研发(YF),使用永续盘存法得到,例如YFit的计算公式为YFit=(1- δ)YFi,t-1,δ为折旧率,取 15%,并设基期技术引进存量和购买国内技术存量是基期技术引进支出和购买国内技术支出的3.5倍。

表3是面板回归的估计结果。由表3可知,技术引进、企业研发和购买国内技术三者对技术水平的提高都有显著的促进作用。技术引进的系数估计值为0.132,企业研发的系数估计值为0.121。说明技术引进对技术水平提高的促进作用要高于企业研发的促进作用。但两者影响效果很接近,这与彭建平、张建华(2008)[10]得出的结论有点不同。他们对全国意义上的大中型工业企业的研究发现,企业技术开发对生产率的影响明显要比技术引进大。国外技术引进比自主研发对技术进步的促进作用更大可能原因:第一,直接引进国外技术时,虽然发达国家不可能把本国的先进核心技术输出到我国,但只要这项技术对我国而言属于先进和适宜的,那么这种技术引进就有利于缩小与发达国家的技术差距[11]。第二,相对于自主研发而言,直接引进国外技术可能更有针对性,可以使企业减少自主研发中的盲目性和不确定性,从而对技术进步有更大的促进作用。第三,由于本文研究的民营企业包括外资企业,而外资企业有很容易地从母企业引进先进的技术,所以技术引进的作用要比企业研发显著。虽然技术引进的作用要比企业研发显著,但两者的差距不大。这可能是由于本文的研究对象是大中型民营工业企业,相对来说,大中型企业要比一般企业的规模实力、资金实力和技术实力都要强,因此大中型企业的研发对技术进步的作用也会很显著。购买国内技术的系数估计为0.071。因此购买国内技术对技术进步的影响也最小,这主要是因为我国国内的民营企业的技术水平总体上较落后,企业之间技术水平较为接近、技术替代性强、竞争激烈,企业将采取有效措施保护自身技术而不会轻易进行技术转移。因而国内技术引进空间较小,技术交易较少发生。总之,现阶段技术引进为主的外源性技术进步方式对我国民营企业的技术水平提高有显著的促进作用,而且要比内源性技术进步方式的作用更大。

表3 不同路径促进民营企业技术进步的估计结果

四、结论

本文首先从内源和外源两个角度分析了我国技术进步的作用路径,进而以我国国有大中型民营工业企业的技术进步为例,实证分析我国民营企业技术进步的整体概貌以及区域差异特征,进而采用面板回归方法分析了的不同路径促进民营企业技术进步的贡献大小,从中得到以下结论。

(1)我国大中型民营工业企业技术一直在进步,并且民营企业完全可以扩大规模,提高规模效率;东部地区民营企业的技术进步要快于中西部地区,这可看作是东部地区的民营企业都要比中西部在促进技术进步路径时的所具有的优势的必然结果。因此,中西部地区的民营企业要缩小和东部地区的差距,还需要加大两种路径所需的人才投入和资金投入等。

(2)现阶段以技术引进为主的外源性技术进步方式对我国民营企业的技术水平提高有显著的促进作用,而且要比内源性技术进步方式的作用更大。相对而言,购买国内技术对技术进步的影响最小,一个重要的原因是国内技术引进空间较小,技术交易较少发生。因此,民营企业应当注重技术引进和技术购买的外源性技术进步路径。

(3)随着民营企业的技术水平和技术能力的不断提高,如果仍单纯地采用以技术引进为主的外源性技术进步路径,则民营企业技术水平很难得到进一步提高。此时,民营企业可采用内源性与外源性两种路径相结合的综合技术进步模式,提高自身的技术力量,培养自身的开发能力,直到以内源性技术进步路径为主。当前,我国民营企业采取技术引进和技术购买为主的外源性技术进步路径是技术进步的最佳选择。

[1]郭朝先.我国民营制造业发展中存在的问题及对策建议[J].经济研究参考,2004(21):15-23.

[2]黄 威.浙江民营企业技术来源相关问题的实证研究[D].杭州:浙江大学,2003.

[3]夏国藩.加快沿海技术向内地转移[J].经济管理,1993(1):12-14.

[4]韩孔礼.高校科技成果转化方式分析及选择[J].科技.人才.市场,2001(1):60-62.

[5]陈林奋.马庆国.企业转化高技术成果的障碍因素结构的实证研究[J].科研管理,1999(3):104-108.

[6]张俊华.邹礼瑞.主成份分析法在技术进步评价中的应用[J].科技进步与对策,2004(5):32-33.

[7]姜向阳、刘永红、黄启见.我国企业技术进步的现实障碍及其遏制对策[J].价值工程,2004(5):4-6.

[8]Charnes A,Cooper W W,Rhodes H.Measuring the Efficiency of Decision Making Units[J].European Journal of Operational Research,1978(2):429-444.

[9]Fare R,Grosskopf S,Norris M,Zhang Z.Productivity Growth,Technical Progress and Efficiency Change in Industrialized Countries[J].American Economic Review,1994,84:66-83.

[10]彭建平,张建华.大中型工业企业科技活动支出效果经验分析[J].当代财经,2008(1):60-65.

[11]林毅夫,张鹏飞.适宜技术、技术选择和发展中国家的经济增长[R].北京大学中国经济研究中心,2005.