制造业与物流业联动现状分析及国际比较

2011-05-24苏秦,张艳

苏 秦,张 艳

(1.西安交通大学管理学院,陕西 西安 710049;2.机械制造系统国家重点实验室,陕西 西安 710049;3.过程控制与效率工程教育部重点实验室,陕西 西安 710049)

一、引言

随着全球经济一体化进程及产业竞争程度的不断增加,作为重要基础产业之一,物流业的发展对于深化劳动分工、有效改善资源配置、提高制造生产效率、推动区域经济协调发展具有重要作用[1],是世界各国致力发展的黄金产业。而制造业作为我国经济发展的主要动力之一,是物流社会化的需求基础。“制造业与物流业联动发展,有利于我国制造业产业升级,增强国际竞争力,有利于提高物流业的服务能力,对于调整优化产业结构、转变经济发展方式具有重要意义”。2009年国务院颁发的《物流业调整和振兴规划》中,也明确将制造业与物流业联动发展工程列为物流行业发展的重要工程之一。

物流业是重要的生产性服务业之一,生产性服务业与制造业的关系一直是学者关注的重要议题,相关的观点可归纳为“需求遵从论”、“供给主导论”和“互动论融合论”。一些学者认为前两个观点有失偏颇,缺乏对问题全面、深入的剖析,目前制造业与生产者服务业更多地表现为相互依赖、相互作用、良性互动的互补性关系[2-3]。而邱灵(2007)[4]却认为,虽然“互动论”兼容了前两种观点,但在理解生产性服务业与制造业的互动关系时,必须依据不同地区、不同时期、不同产业特征,科学区分“需求”与“供给”何为矛盾的主要方面。代中强(2008)[5]通过对长三角16个城市的实证研究发现,目前我国上述大部分城市制造业和生产者服务业仅存在单向的因果关系,即生产者服务业是制造业发展的Granger原因,而制造业并不是生产者服务业发展的Granger原因,这印证了“供给主导论”的观点。而杨玲(2009)[6]通过对美国历年投入产出表的分析发现,美国生产者服务业在产业比重不断增加的同时,表现出逐渐与制造业分离的现状。这表明随着经济发展阶段、市场化程度以及产业自身演变趋势的差异,制造业与生产性服务业的互动关系也会出现阶段性变化特征。

近年来,制造业与物流业的联动发展日益受到重视,业界和学术界对此均给予了极大的关注。但大多数为对目前我国制造业与物流业的联动发展重要性、现状等的定性分析和政策探讨,定量的研究较少。投入产出法是定量刻画产业关联关系的最普遍方法。国内学者也采用该方法对物流业与其他产业的关联关系进行了一定的分析[7],但大多研究仅以某一年投入产出表为基础,测算物流业与其他三次产业的直接和间接产业关联,缺乏针对物流业与制造业融合性、互动协调关系的动态比较分析。基于OECD统一编制的各成员国1985①中国为1987,英国为1984,德国,加拿大为1986年投入产出表。、1990、1995、2000、2005 等 5 年投入产出表和产业关联相关分析指标,本文选取中国、韩国及G7国家中的美、英、法、德、加、日为主要研究对象,研究各国物流业发展现状及其与制造业之间的融合、互动现状及其动态变化趋势,并结合各国经济整体发展阶段特征,将我国与其他国家进行了一定的横向比较。这对正确认识我国物流业与制造业联动发展现状、准确客观预测联动发展变动趋势具有重要意义,并为物流业与制造业联动政策的制定提供一定的依据。

二、物流业发展现状

利用投入产出表基本流量表中的数据,本文选择相关的指标对物流业发展现状及其产业特征进行了分析,涉及的指标主要有:

(1)增加值gi,反映了i产业的产业规模和发展水平。

(2)中间需求率hi,表示所有产业对i产业的中间需求与整个国民经济对i产业的总需求之比,中间需求率越高,表明该产业原材料产业性质越显著。其计算公式为:

(3)中间投入率fj,表示产业部门j在生产过程中中间投入品占总投入的比例,中间投入率越高,说明其附加值率越低,属于“低附加值,高带动型”产业。其计算公式为:

(一)物流业增加值比重及其增长速度

依据上述指标,本文首先从物流业增加值比重和增长速度等几方面对中、韩、日、美、英、法、德、加等八国的物流产业发展现状进行了比较分析,结果如下:(1)从绝对发展速度来看,中国物流业处于快速扩张期:2005年中国物流业增加值是1985年的19.19倍,远远高于美、英等发达国家物流业发展速度(如表1所示)。1985-1990年间,日本物流业发展迅速,增长速度为64.26%,但由于受东南亚金融危机的影响,1995-2000年间日本经济整体下滑,虽然2000-2005年经济有所回暖,但相比于1995年,物流产业总产值仍有所下降。(2)从相对发展速度来看,1985-1995,中国、韩国、德国等国家物流业增加值占服务业增加值及GDP的比重呈下降趋势,1995-2005年物流业发展迅速,增长速度快于整个国民经济及其他服务业的发展速度;而其他国家在整个时期呈波动下降状态。(3)从物流业增加值占比比重绝对数值大小来看,中国物流业增加值占服务业生产总值的比重大大高于其他发达国家,2005年中国物流业占服务业的14.55%,其他国家均小于7%。这说明目前我国服务业仍以交通运输及仓储业、旅游等传统服务业为主,而发达国家服务业内部结构逐步升级,知识密集型、技术含量高的现代服务业逐渐占据服务业的主导地位。

表1 物流业增加值比重及其增长速度

(二)物流业产业特征

各国物流产业中间投入率和中间需求率测算结果显示:(1)对于大多数国家来说,中间需求仍然是推动物流业发展的主要动力。其中,中国物流业对其中间需求依赖度最高,中国物流业中间需求占总需求的比例超过70%。除日本外,其他国家物流业中间需求率也呈波动上升趋势。(2)除日本、美国外,大部分国家物流中间投入率大于50%,表现为“低附加值、高带动型”的产业特征。而从各国物流业中间投入率动态变化趋势来看:中国、韩国、德国物流业中间投入率逐渐增加,而日本、美国、英国、法国、加拿大等国物流业中间投入率先增后减。这与一般经济发展规律和各国所处的不同经济发展阶段相符:国家从不发达经济阶段到准工业化阶段,再到工业化和成熟工业化阶段,在经济转型过程中,中间投入率大多会经历一个先逐步上升,随后再缓慢下降的过程[8]。

表2 物流业中间投入率及中间需求率

三、物流业与制造业联动发展现状

(一)制造业与物流业融合现状

随着信息通讯技术的发展和广泛应用,传统意义上的服务业与制造业之间的边界越来越模糊,两者出现了互相渗透、互相融合的发展趋势[2-3]。而物流业作为重要的生产者服务业之一,通过与制造业在产业链上的互补、融合,提高了生产方式的集约化程度和生产效率,是推动制造业产业结构升级、促进物流业发展的必然选择。

1.制造业与物流业间融合系数

本文主要从物流业与制造业之间的中间投入和需求关系来探讨物流业与制造业之间的融合性,所涉及的指标主要有四个。第一个指标为制造业对物流业的中间投入率,即制造业对物流业的中间投入占物流业总投入的比例;第二个指标为制造业对物流业的中间需求率,即物流业被制造业消耗的部分占物流业总产出的比例;第三个指标为物流业对制造业的中间投入率,即物流业对制造业的中间投入占制造业总投入得比例;第四个指标为物流业对制造业的中间需求率,即制造业被物流业消耗的部分占制造业总产出得比例。第一、二个指标分别从投入和需求两个方面衡量了制造业融合于物流业的程度;而第三、四个指标则从投入和需求两个方面衡量了物流业融合于制造业的程度。

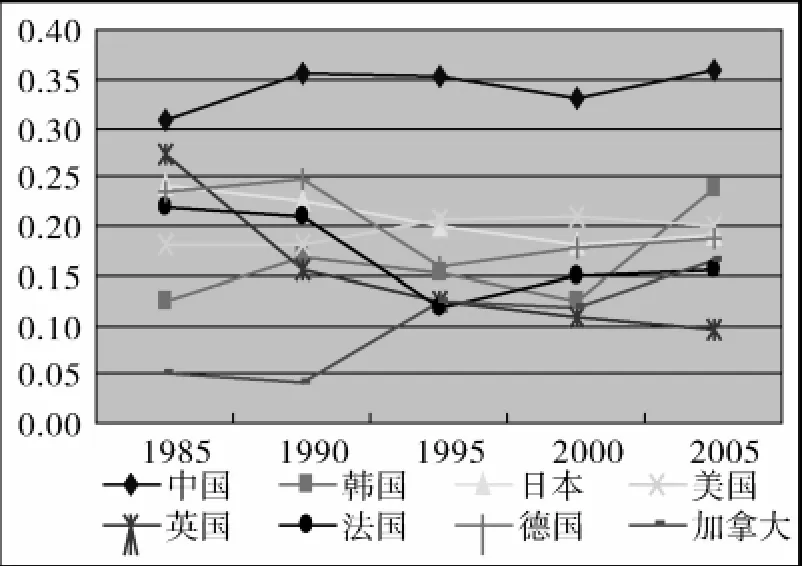

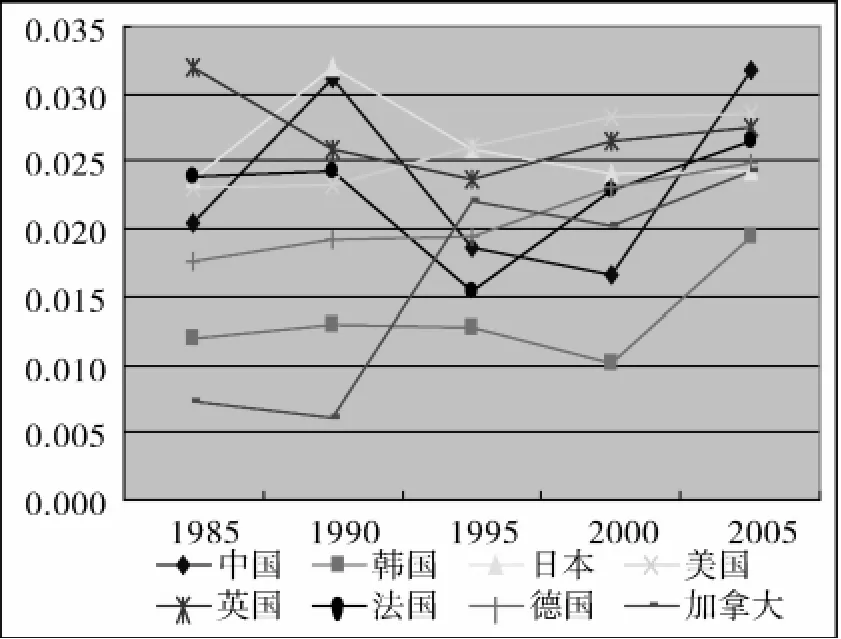

产业中间投入和中间需求率指标测算结果显示:(1)对于上述国家,指标一、二均大于指标三、四(如图1所示)。从投入的角度来看,物流业显著依赖于制造业的中间投入,而制造业却并不显著的依赖于物流业的中间投入;从需求角度来看,物流业的发展显著地依赖于制造业对该产业的中间需求,但制造业却并不显著的依赖于物流业对其产业的中间需求。由此判断,目前上述国家物流业发展对制造业的依赖相对较大,但物流业对制造业的影响作用相对较小。从各指标的绝对值大小来看,中国、韩国指标一、二远远高于其他国家,说明相对于其他西方发达国家,中国、韩国物流业对制造业的依赖更强。(2)从各指标变动趋势来看,1985-2005年间,中国指标一波动上升,而英国稳步下降,其他大多国家在前一阶段该指标呈下降趋势,但1995-2005年间存在不同程度的回升,且大多低于1985年水平。这符合一般经济规律,“经济转型过程中,各产业对制造业和基础能源产业消耗系数大多先逐步上升,随后再缓慢下降”;大多数国家指标三呈上升趋势,1985-1995年中国指标三显著增加,从0.021增长到0.031,但在1990-2000年却大幅下降,从0.302降为0.166,低于大多数国家同期水平,虽然在2005年又有所回升,但推动我国制造业物流需求社会化仍然不容忽视,是推动我国物流业发展的重要手段之一。指标二与三、一与四存在一定的正向数学关系,因此,指标二、四与一、三的变动趋势基本一致。且该指标大小与制造业、物流业产业规模密切相关,因此,如中国、日本,德国等制造业占比较大的国家,指标二相对较大,而指标四较小。

图1-a 制造业对物流业的中间投入率

图1-b 制造业对物流业的中间需求率

图1-c 物流业对制造业的中间投入率

图1-d 物流业对制造业的中间需求率

通过上述指标可以得到从投入和需求两方面衡量的产业融合系数,其中指标一与指标三之比(融合系数Ⅰ)反映了制造业与物流业在投入关系上的融合均衡度,指标二与四之比(融合系数Ⅱ)反映了其在需求关系上的融合均衡度,比值越接近1,说明两类产业相对融合均衡度越强。

测算结果显示:(1)物流业对制造业的中间投入率国家差异不大,因此,物流业对制造业中间投入依赖较大的国家融合系数Ⅰ较大,如中国,韩国;而由于需求融合系数受制造业与物流业的增加值比重影响,因此,制造业在国民经济中占比比重较大的国家融合系数Ⅱ也较大,如中国、日本,德国。总的来说,不论是投入关系还是需求关系,相比于上述其他国家,中国物流业与制造业融合相对均衡度较低,制造业融合于物流业的程度远远大于物流业融合与制造业的程度(如表3所示)。(2)从融合系数动态变化趋势来看,除美国外,其余国家融合系数Ⅰ大多呈波动下降状态;从计算公式可以看出,融合系数Ⅱ与融合系数Ⅰ负相关,与制造业与物流业的增加值比值的平方正相关,且两产业的增加值之比对系数Ⅱ的影响更大。所以虽然大多数国家投入融合系数下降,则其倒数增加,但由于制造业发展速度低于物流业发展速度,融合系数Ⅱ仍然呈下降趋势,如法国、德国等。

表3 制造业与物流业融合系数

总的来说,各国物流业对制造业的中间投入率和中间需求率小于制造业对物流业的中间投入率和中间需求率,但各国物流业对制造业的中间投入率和中间需求率均呈上升趋势。这说明虽然目前物流业对制造业的融合程度小于制造业对物流业的融合程度,但物流业对制造业的重要作用也将逐渐凸显,且物流业与制造业的融合均衡程度与国家经济发展阶段和产业结构密切相关。

2.物流业与制造业中间融合与产业价值创造

产业融合程度不仅表现为产业间中间投入和中间需求关系,还体现在产业间的融合对各产业价值创造能力的影响。本文借鉴胡晓鹏(2009)所采用的方法,构造了反映制造业与物流业中间投入融合与产业价值创造之间关系的价值系数。其中,价值系数Ⅰ(1990-1985年)=(1990年制造业价值创造-19995年制造业价值创造)/(1990年物流业对制造业的中间投入-1985年物流业对制造业的中间投入),反应了物流业融合于制造业程度的变化所引起的制造业价值创造能力的变化;价值系数Ⅱ(1990-1985年)=(1990年物流业价值创造-1985年物流业价值创造)/(1990年制造业对物流业的中间投入-1985年制造业对物流业的中间投入);反应了制造业融合于物流业程度的变化所引起的制造业价值创造能力的变化。其中,产业价值创造等于产业盈余总量与生产税净额之和,其余年份的价值系数计算公式与上同。

依据上述公式,对各年两类价值系数进行了测算,结果显示:(1)虽然大部分国家物流业对制造业的中间投入率呈上升趋势,但大部分国家(日本和德国除外)价值系数Ⅰ却逐步下降,这说明各国制造业物流效率还有点进一步提高;虽然大部分国家价值系数Ⅰ逐步下降,但价值系数Ⅰ仍然高于同期价值系数Ⅱ,这与代中强(2008)[5]的“供给主导论”的观点一致。(2)中国价值系数Ⅱ波动上升,韩国波动下降;日、英、德、加等国先上升后下降,但2000-2005该系数高于1985-1990;美国和法国在第一阶段(1985-1990年)价值系数Ⅱ较大,美国41.95,法国为14.53,远远高于同期其他国家,而在1985-2000年间,价值系数Ⅱ呈下降趋势,但2000-2005年又略有回升,且低于第一阶段水平。这说明随着物流业自身规模的增大及由于产业结构调整导致的产业关联关系的变化,前一阶段制造业对物流业的融合导致了物流业价值创造能力的大幅提高,但随着经济的发展和产业结构的调整,物流业逐渐脱离其母体制造业,而与其他产业,如其他服务业的产业关联逐步增加,从而融合导致的价值创造能力也相应的减弱。(3)相对来说,日本、德国等融合均衡度高的国家,两类价值系数都较大,特别是价值系数Ⅰ,绝对数值较大,且在该时间段内稳步上升。与胡晓鹏(2009)[9]的观点一致,他认为,产业间融合均衡度越高,两类产业间的相互融合的程度更强,产业价值创造能力也相应提高。

表4 物流业与制造业之间中间投入与价值创造的价值系数

(二)物流业与制造业互动现状

1.物流业与制造业感应力系数和影响力系数

感应力系数和影响力系数是进行产业关联度分析的主要指标,能较全面地体现产业间互动特征。在现代化经济社会中,任何一种产业的生产活动通过产业之间的相互联结的波及效果,必然影响和受影响于其他产业的生产活动。其中,受其它产业影响的程度叫做感应度,对其他产业的影响程度叫影响力。其计算公式分别为:

式中Aij为里昂惕夫逆矩阵[1-A]-1中第i行第j列的系数。

感应力系数δi指国民经济各产业部门均增加一个单位的最终产品时,产业i由此受到的需求影响程度。δi>1,表示该部门受到的感应程度高于社会平均水平,该部门产出的增加有助于缓解国民经济均衡增长瓶颈制约作用。

影响力系数λj指产业j增加1个单位最终使用时对国民经济各部门所产生的生产需求波及程度,λj>1,表示该产业部门产出的增加对其他产业部门产出的影响程度超过社会平均水平。影响力系数越大,该部门对其他产业部门的带动作用越大,对经济增长的影响越大。

表5 制造业、物流业的感应力系数和影响力系数

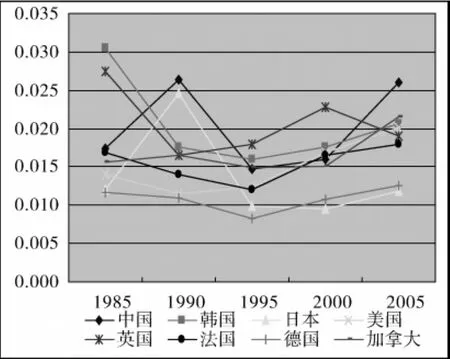

本文将上述各国投入产出表统一划分制造业、物流业、其他产业等三大产业,分别测算了各国各年份制造业、物流业的影响力系数和感应度系数,并对各系数进行分解,分析了各产业间的相互影响。

测算结果可以看出:(1)各国制造业感应力系数和影响力系数均大于1,说明制造业不仅受其他产业中间需求影响较大,而且对其他产业也具有较强的推动作用,制造业在国民经济发展中均处于主导地位。(2)大部分国家制造业感应力系数大于其影响力系数(美国和法国除外),且感应力系数逐渐下降,而影响力系数逐渐上升,但中国与之相反:感应力系数逐渐上升,而影响力系数逐渐下降。这说明相对其他国家,目前我国国民经济各部门对制造业具有较大中间需求和中间消耗,“国家从不发达经济阶段到准工业化阶段,再到工业化和成熟工业化阶段,在经济转型过程中,部门间的消耗系数,尤其是对制造业和基础能源行业的消耗系数,大多会经历一个先逐步上升,随后再缓慢下降的过程”。但制造业对国民经济各产业拉动作用较弱,且呈下降趋势,不利于我国未来经济发展和产业调整。(3)以制造业为参照对象,物流业的感应力系数和影响力系数相对来说较小,特别是中国,其物流业的感应力系数和影响力系数小于大多数国家,2005年中国影响力系数仅为0.4775,不足德国物流业感应力系数的2/3,这说明目前我国物流业与其他产业的关联程度还较低,对其他产业的推动作用及受其他产业的需求影响程度都比较有限。

2.物流业与制造业感应力系数和影响力系数分解

为了进一步探讨制造业、物流业及其他产业之间的互动关系,本文对2005年制造业及物流业的感应力系数和影响力系数进行了分解。分解结果显示:(1)总的来说,在影响制造业和物流业发展的因素中,产业自身的作用占据主导地位,而制造业与物流业之间尚未形成显著的互动关系。(2)在推动物流业发展的因素中,对于中国、韩国来说,制造业对物流业的中间需求对物流业拉动作用仅次于物流产业自身,大于其他产业,而美、英、法、德、意、日等发达国家其他产业对物流业的中间需求拉动大于制造业。(3)而在推动制造业发展的因素中,自身产业占主导地位,其他产业次之,而物流对制造业发展的影响甚微。以中国为例,制造业感应力系数为1.1667,本产业对制造业的影响为0.2791,其他产业为0.2791,而物流业仅为0.0402。

表6 制造业、物流业的感应力系数和影响力系数分解

四、主要结论和政策建议

(一)主要结论

1.各国物流业发展迅速,以中国最为显著。对于大多数国家来说,中间需求仍然是推动物流业发展的主要动力。各国物流业中间投入率变化特征符合一般经济发展规律和各国所处的不同经济发展阶段,中国目前尚处于工业化中期,其物流中间投入率将先逐步上升,随后再缓慢下降。

2.目前,大多数国家制造业与物流业之间处于非均衡融合状态:制造业对物流业融合较大,而物流业对制造业融合度较小。产业间依赖程度及产业规模的不对等是导致产业非均衡的重要原因。但随着经济的发展,物流业对制造业融合度逐渐提高,两产业逐渐向均衡性融合形态转变的发展态势。

3.各国制造业在国民经济发展中均处于主导地位,而物流业的感应力系数和影响力系数相对来说较小,特别是中国,其物流业的感应力系数和影响力系数小于大多数国家。在影响制造业和物流业发展的因素中,产业自身的作用占据主导地位。制造业对物流业的推动作用仅次于物流产业自身,而物流业对制造业的发展影响甚微,制造业与物流业之间尚未形成显著的互动关系。

(二)政策建议

1.提高制造物流能力和物流效率。近年来,在我国物流业规模迅速扩张的同时,但其产业增加值率逐渐降低。同时,虽然数大多国家物流业对制造业融合度逐步加深,但融合导致的制造业价值创造能力系数却有所降低。因此,在增加各项投入,推动物流业发展的过程中,鼓励各种先进物流设备和物流技术的应用、构建物流公共平台,从而提高物流能力和物流效率也不同忽视。

2.优化、协调两业融合的供需链,促进制造业与物流业融合均衡发展。物流业对制造业较低的中间投入率是导致目前我国制造业与物流业之间融合均衡度较低的重要原因之一,这主要是与我国制造业“大而全”“小而全”的体制有关。因此,一方面,应鼓励制造业实行“主辅分离”,推进制造业企业内置物流服务市场化、社会化,提高制造业与物流业的产业关联,从而提高制造业对物流业中间需求。另一方面,针对制造业各产业物流中间需求特征,提高制造物流能力,满足制造物流需求,实现需求和供给的对接也是促进产业融合均衡发展的重要途径之一。

3.推动我国经济发展和产业结构调整,促进制造业与物流业融合均衡发展。制造业与物流业的互动、融合发展关系随着国家经济发展阶段、市场化程度以及产业自身演变趋势呈阶段性变化。目前,相比于G7发达国家,中国物流业与制造业融合均衡度较低,这主要与我国工业化中期发展阶段:物流业对制造业中间依赖大,制造业与物流业产业规模差距大,物流业与其他产业间关联关系较弱等国家经济发展现状相关。因此,要促进制造业与物流业融合,推动我国经济的发展,调整产业结构,改变其融合发展外部环境也至关重要。

[1]Cohen J P.The Broader Effects of Transportation Infrastructure:Spatial Econometrics and Productivity Approaches[J].Transportation Research Part E,2010,(46):317-326.

[2]陈宪,黄建锋.分工、互动与融合:服务业与制造业关系演进的实证研究[J].中国软科学2004,(10):65-72.

[3]Bathla.Inter-sectoral Growth Linkages in India:Implications for Policy and Liberalized Reforms[EB].http://ieg.nic/dis_seema_77.pdf,2003.

[4]邱灵,申玉铭,任旺兵.国内外生产者服务业与制造业互动发展的研究进展[J].世界地理研究,2007,16(3):71-77.

[5]代中强.制造业与生产者服务业的互动关系[J].产业经济研究,2008,(4):22-28..

[6]杨玲.美国生产者服务业的变迁及启示——基于1997、2002、2007年投入产出表的实证研究[J].世界经济,2009,(9):88-95.

[7]邵扬,梁亮,张屹山.基于投入产出的物流产业与其他产业的关联度分析[J].长春理工大学学报(社会科学版)[J].2009,22(3):395-398.

[8]胡晓鹏,李庆科.生产性服务业与制造业共生关系研究——对苏、浙、沪投入产出表的动态比较[J].数量经济技术经济研究,2009,(2):33-46.

[9]段志刚,李善同,王其文.中国投入产出表中投入系数变化的分析[J].中国软科学,2006,(8):58-64.