穴位注射联合骶管冲击疗法治疗腰椎间盘突出症 130例

2011-04-25汪青春何国超南方医科大学中医药学院骨伤教研室广州510515

刘 明 汪青春 何国超 南方医科大学中医药学院骨伤教研室 (广州 510515)

笔者自 2009年 3月至 2010年 10月采用穴位注射联合骶管疗法治疗单节段腰椎间盘突出症,疗效显著,现报道如下。

临床资料 2009年 3月至 2010年 10月在南方医院诊断为腰椎间盘突出症的患者 130例,其中男 70例 ,女 60例;年龄 26~ 65岁 ,平均 47.05± 9.19岁;病程为 7d~2年。其中 L4~ L5椎间盘突出 62例,L5~ S1椎间盘突出 48例,L3~ L4椎间盘突出 20例。分组方法①按髓核水平位突出方向分为 4组。中央型组 49例 ,男 26例 ,女 19例 ,平均年龄 47.98± 8.96岁;偏侧型组 41例,男 22例,女 19例,平均年龄 46.45± 8.81岁;侧隐窝型组 26例,男 14例,女 12例,平均年龄46.87± 10.20岁;极外侧型 14例 ,男 8例 ,女 6例 ,平均年龄 46.24±9.24岁。②突出物的大小采用突出物最大矢径与同层面椎管最大矢径之比即矢状径指数(SI)来描述 ,分为 3级。 I级组 (SI≤ 25%)58例 ,男 35例 ,女 23例 ,平均年龄 47.38± 9.12岁;II级组 (SI≤45%)44例 ,男 22例 ,女 22例 ,平均年龄 47.47± 9.19岁;III级组 (SI> 45%,或 SI≤45%,同时伴有同侧隐窝有效矢径≤ 2mm)28例,男 16例,女 12例,平均年龄 45.71±9.52岁。③按髓核突出形态分为 3组:凸起型组 67例,男 30例,女 30例,平均年龄 47.18± 10.14;破裂型 41例,男 21例,女 20例,平均年龄 47.18±10.14岁;游离型 22例,男 13例,女 9例,平均年龄46.25±9.69岁。各组间在性别、年龄等方面差异无统计学意义,具有可比性。

治疗方法 穴位注射联合骶管冲击疗法的操作用醋酸泼尼松龙 2mL,0.9%氯化钠注射液 20mL,甲钴胺注射液(日本卫材株式会社制 1mL:0.5mg)4mL,2%利多卡因 4mL配制成 30mL药液。①患者取俯卧位,骨盆下垫一软枕头,保持头低 15°~ 20°。 常规消毒皮肤后铺无菌孔巾,在距尾骨顶约 1cm左右可触及一凹陷点,即为骶管裂孔。先以 2%利多卡因作局部麻醉,然后用 9号针与皮肤成 30~ 45°行骶管穿刺,有“落空感”,回抽无血液或脑脊液流出,试推 2m L生理盐水无阻力时即可注射配制药液,此时患者感觉腰骶部有胀热感,并下肢麻胀(有的患者也可无此感觉)。以2mL/s的速度注射完毕后拔针,贴无菌棉球。嘱病人按原姿势俯卧 10min后,再改为仰卧 20min。观察无不适感即可。7d1次,4次为 1个疗程。②穴位注射取穴:腰部取双侧肾俞、大肠俞、关元俞、八、夹脊;腿部取患侧委中、秩边、环跳、风市、阳陵泉、太溪、三阴交及阿是穴。常规操作:穴位皮肤常规消毒用 20mL注射器接7号注射针头,抽取配伍好药液 10mL,快速进针刺入皮下,稍作提插,待有酸、麻、胀或触电等明显针感得气时,经回抽无血,将上液徐缓注入,每次每穴 0.5~1.0mL,每周 3次,4周为 1个疗程,1个疗程结束后进行效果评价。

疗效标准 参照日本整形外科学会(JOA)下腰痛评分法进行评定。主要包括自觉症状、临床检查、日常生活活动和膀胱功能四个部分,最高值 29分(正常值),JOA评分改善率(rate of the improved JOA score,RIS)= [(术 后 评 分-术前评分 )/(29-术 前评分)]100%。判定:RIS≥75%为优,50%~74%为良,25%~ 49%为可,0~ 24%为差。

统计学方法 所有数据采用 SPSS13.0统计分析软件进行处理。穴位注射联合骶管疗法治疗效果与髓核突出位置、大小及形态之间的相关性应用Spearman相关分析,各组间疗效比较应用 Ridit检验。

治疗结果 髓核突出大小、位置及类型与临床疗效之间的相关分析 穴位注射联合骶管疗法的治疗效果与髓核突出位置(r=0.515,P=0.000)、髓核突出大小(r=0.307,P=0.000)及髓核突出类型(r=0.616,P=0.616)之间呈正相关关系;治疗效果与髓核突出位置及类型密切相关,而与髓核突出大小的相关关系不密切(r<0.5)。各组间疗效差异

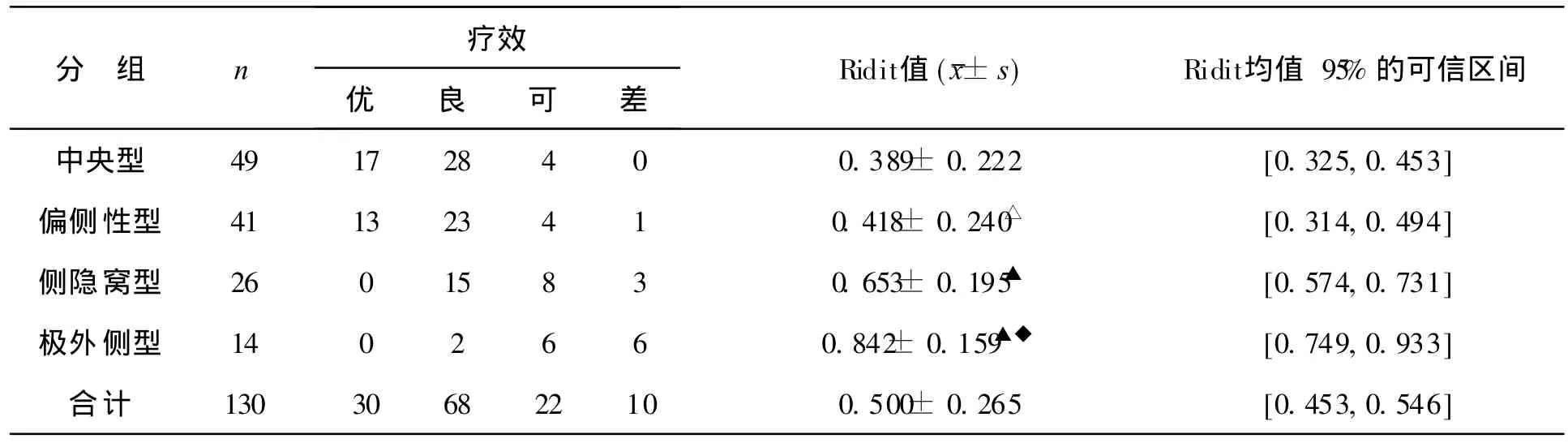

表1 水平位髓核突出方向与穴位注射联合骶管疗法疗效之间的关系

表2 突出髓核大小与穴位注射联合骶管疗法临床疗效之间的关系

表3 髓核突出形态与穴位注射联合骶管疗法临床疗效之间的关系

经过 1个治疗周期,组间差异比较,①中央型组与偏侧型组疗效无显著性差异(P>0.05),两组分别于侧隐窝型组与极外侧型组相比较,治疗效果有显著性差异(P<0.01),比较 Ridit值 95%的置信区间可知,中央型组与偏侧型组效果最好,侧隐窝型组次之,极外侧型组最差;②突出髓核矢状径指数在 I级和 II级组间比较无显著性差异(P>0.05),通过比较 Ridit值 95%的置信区间,两组患者治疗效果优于 III级组;③髓核突出形态三组比较均有显著性差异(P<0.01),Ridit值 95%的置信区间比较得出:凸起型组治疗效果最好,破裂型组效果次之,游离型组效果最差。

讨 论 腰椎间盘退变或突出引起的腰腿疼痛是目前临床上常见的症状之一,传统的观点通常将腰椎间盘突出症(LDH)引起的腰腿疼痛等神经损害归结为突出髓核的机械压迫。近代研究[1]表明:椎间盘突出可导致机体免疫学异常和局部炎症形成,椎管内的炎症才是致痛的主要原因。本病属中医学“腰痛”、“腰腿痛”、“痹证”等范畴,多由劳累过度、跌仆损伤或感受风寒湿邪日久等引起,导致经络受损,气血阻滞,不通则痛。肾脉贯脊,膀胱之脉,夹脊抵腰络肾,故循经取穴与近部取穴相结合调益肾气,通调太阳经气促进血液循环。而且利多卡因能够迅速而持久地阻断受累神经(尤其是感觉神经)的疼痛传导和反射;醋酸泼尼松龙能够抑制炎性介质的产生和作用;甲钴胺可以在神经疼痛急性期通过抑制异常放电,提升痛觉阈值,而且促进突触传递补充神经递质,恢复信号传导,促进损伤神经的修复。穴位注射将药物直接注入局部痛点或病变部位,可以减轻局部充血、水肿、抑制炎症反应,有助于病变部位粘连松解、改善局部血液循环[2]。廖光荣等[3]认为,采用穴位注射法可使药物通过经络的传导和反射,调整人体卫气营血和脏腑功能,恢复人体阴阳的动态平衡,达到治疗目的,从而发挥药物和针刺穴位的双重功效。骶管冲击疗法通过骶管经硬膜外腔将30mL药液短时间内注入骶管,迅速到达病患部位,不仅能消除炎症,而且可以松解粘连神经根。穴位注射与骶管冲击疗法相结合能迅速而有效的消除炎症,缓解疼痛。

结果表明,穴位注射联合骶管疗法的临床疗效与髓核突出位置密切相关,对神经根的挤压程度越高,临床效果越差。本试验显示,突出髓核位于中央及偏侧时,患者治疗效果较好,此时突出物对神经根的挤压作用较小,穴位注射联合骶管疗法既能够消除炎症,缓解疼痛,还可以改善突出周围血液循环,消除由炎症引发的神经水肿,改善神经卡压症状,使神经根活动空间增大。当突出物位于侧隐窝时,神经根受压明显,椎间盘突出组织常充填整个侧隐窝,神经根受卡压症状严重,穴位注射联合骶管疗法药物只短暂消除突出周围炎性介质,改善局部症状,但由于神经根活动空间明显狭窄,受压情况不能得到缓解,容易再次复发,因此临床效果不佳;极外侧型患者的髓核突出部位位于椎间孔处,椎间孔处由于被包裹在紧密的粘膜内,位于骨性管道中,药液难以到达,神经易受损伤,尤其神经节处,患者活动时突出部位神经根易受挤压和牵拉,容易造成神经内水肿,因而临床效果不佳。此外,穴位注射联合骶管疗法的临床疗效还与髓核突出类型密切相关,凸起型患者髓核尚未突破纤维环或后纵韧带,凸起表面比较光滑,相较于破裂型级游离型,髓核不与神经根直接接触,间隔纤维环及后纵韧带作用于神经根,产生的炎性介质较少,因此疼痛阈值的降低更为明显,穴位注射联合骶管疗法效果好,破裂型与游离型患者,髓核进入椎管内,突出的椎间盘细胞可合成和分泌相当数量的金属蛋白酶、白细胞介素、肿瘤坏死因子α等炎症介质[4],这些炎症介质不仅通过级联反应的放大作用加剧炎症反应,而且可使末梢神经和背根神经节敏感性增强[5],注入药物不能使髓核回纳,进而解除始动因素,因此患者病情容易反复,临床效果不佳。另穴位注射联合骶管疗法的临床疗效与患者突出髓核的大小呈正相关关系,髓核突出超过 II级时,临床疗效降低,然而有 8例(约占 28.57%)患者,虽然髓核突出大小为III级,然而临床效果仍较佳,相对于髓核突出位置与突出类型,突出物大小与临床效果的相关关系并不密切。

综上所述,髓核突出位置、大小及类型均对穴位注射联合骶管冲击疗法的临床疗效产生影响,其中中央或偏侧型,髓核突出较小的凸起型患者接受穴位注射联合骶管疗法治疗的临床效果最佳。临床上治疗腰椎间盘突出症的患者时,结合髓核突出的 CT影像学指征,可以为判断预后提供客观依据。

[1] Takahashi N,Yabuki S,Aoki Y,et al.Spine,2003;28(5):435-441.

[2] 肖保嘉,乔绍峰,陈 鹏,等.利美达松等药物穴位封闭治疗腰椎间盘突出症[J].陕西中医,2007,28(9):1231.

[3] 廖光荣,熊 广.针灸加穴位注射鹿茸精治疗支气管哮喘效果观察[J].护理学杂志,2004,19(15):30-31.

[4] Gronbald M,Virri J,Tolonen,et al.A Controlled immunohistochemicalstudy ofinflammatory cells in disc herniation tissue.Spine1994(19):27-44.

[5] 于 杰,朱立国,高景华,等.腰椎间盘突出症患者血清白细胞介素、白细胞介素 6、肿瘤坏死因子α表达与其疼痛的相关性[J].中国组织工程研究与临床康复,2007,11(2):301.