某大型桥梁灾后加固扩建工程的详细勘察

2011-04-20宋明健

崔 军,宋明健

(1.中冶集团武汉勘察研究院有限公司,湖北 武汉 430080;2.中国十九冶集团有限公司,四川 成都 610031)

1 工程概况

某拟加固扩建大桥,位于“5·12”大地震重灾区汶川县县城内。原大桥全长122 m,为双车道双人行道设计,桥面宽9.0m,左右侧人行道加护栏宽各约1.0m,大桥左岸延伸100m有余,与县城南区主街道岷江路和东街路相交,大桥右岸直接与大桥路和沿右岸分布的213国道组成十字路口,交通位置如图1所示。

图1 大桥桥位交通图

因大桥连接县城南、北岸中心地带,交通流量大,而最初设计的规模几乎不能满足日益增加的行人通车需要,且“5·12”地震期间,桥体各处均有不同程度的损伤。故广州市对口支援汶川县威州镇前线工作组,会同广州市市政工程设计院、广州市广园市政建设有限公司等单位决定对该大桥进行加固加宽处理。规划后的新大桥,桥面长度和桥位中轴线位置保持不变,仅在现有桥位桥面上下游轮廓线的基础上,向大桥两侧各加宽4.0m,竣工后的新大桥桥面宽度变为4车道17 m。

2 区域气象及地质构造特征

2.1 地形及地层

工程区域地处龙门山系和邛崃山系之间,为高山峡谷地区。区内地层发育比较完整,其中奥陶系、志留系地层大部缺失,小范围有出露。场区主要为第四系残坡积、崩坡积物(Q4el+dl)、第四系冲洪积(Q4al+pl),第四系更新统冰渍层(Qp)覆盖。下伏基岩为泥盆系月里寨群(Dyl)。

2.2 气象及水文

大桥所在区域盛夏受太平洋暖流高压控制,冬季受西北高原冷气流的影响。夏短无酷暑,冬长无严寒,春秋温和,作物生长期长的气候特点。多年平均降水量为1190.9mm,南部和北部地区降水量差异很大,由南至北递减。

场区地表水主要为岷江河,岷江河床宽约120m,河床坡比约2%~4%,河水由东北方向经桥位后向南西方向流出,对左岸冲刷作用较大,受降雨以及上游水电站放水影响,河面水位日变化较为频繁。

场区地下水类型主要有第四系堆积层中的孔隙潜水和基岩中的裂隙水,基岩中裂隙水埋藏深,勘察中未揭露。

2.3 地质构造

场区位于龙门山断裂带,地质构造复杂。元古代中期地壳发生“晋宁运动”,使大渡河畔固结陆壳基底“黄水河群”发生强烈褶皱和断裂,伴随大量岩浆侵入,岩层遭受变质破碎、移位、卷曲。古生代寒武纪、奥陶纪、志留纪、泥盆纪、石炭纪、二叠纪地壳发生“兴凯”、“古浪”、“祁连”、“天山”、“伊宁”等几次强烈的运动,使龙门山华夏系构造的九顶山华夏构造基本定型。伴随的岩浆活动形成褶皱、断裂带上的各种岩浆岩体。由于受构造及断层的影响,岩体普遍破碎。

2.4 新构造运动

区内新构造运动主要表现为区域性地壳急剧上升并伴随断裂活动,在上升中有短暂间歇,上升幅度随时间推移递减。区域地处九顶山华夏系构造带,青川~茂汶断裂带、北川~映秀断裂带呈北东-南西方向斜穿全境,影响宽度13~32 km,约占境内面积的三分之二。

区内地震活动较为频繁。根据年代和震中范围和震级统计;1952年以前,区域内有记载的历史地震30次;1952年至1984年2.5级以上的地震46次,2.5级以下的132次。在300 km以内波及到区域范围内4级以上的地震60次。地震台测得1级以下的地震次数更为繁多。

根据《建筑抗震设计规范》GB 50011-2001(2008年版)和《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2001)及其第1号修改单(2008年6月11日批准实施)。该地区地震基本烈度为8度,设计基本地震加速度为0.20g,地震动反应谱特征周期为0.35 s。

3 桥位工程地质特征

3.1 桥位地形地貌

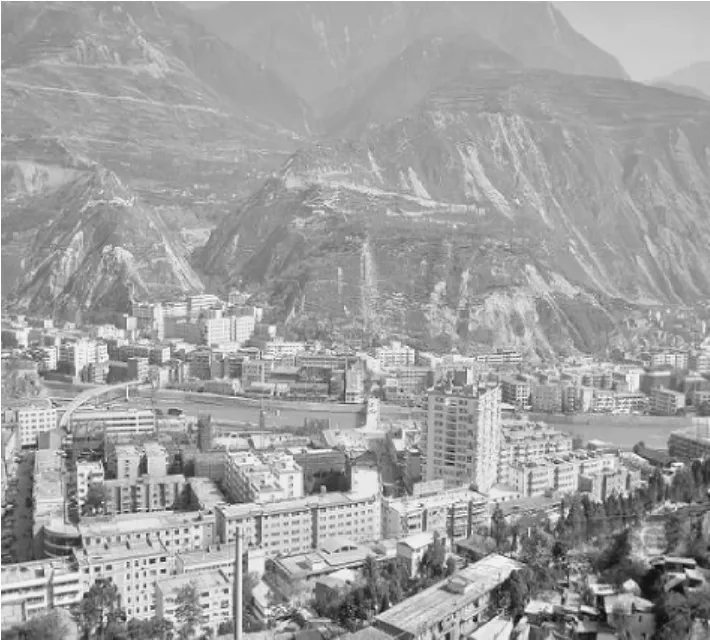

桥位区位于岷江河和杂谷脑河交汇处,属中山沟谷地貌,区内沟谷纵横,山峦起伏。大桥所跨沟谷呈宽缓的“V”字形,沟床宽约400~700m,纵向上由东向西倾斜,谷底为岷江河床,河床宽约90~100m,大桥两端山体群呈东西走向,且沿与岷江垂直的方向起伏增高,山体海拔高度在1800~2550m。桥位地形地貌如图2所示。

3.2 场地岩土分布及其性质

据全断面双管回旋钻探揭露,桥位区的地层主要为第四系冲洪积层

冲洪积层主要为密实程度不等的漂卵石地层,深灰色,湿~饱和,局部夹中粗砂,本次勘探中各钻孔均有所揭露。根据漂卵石含量、充填情况、密实程度等,该层可分为中密卵石、密实卵石、中砂、圆砾、漂石等几个亚层。

图2 桥位处地形地貌

3.3 不良地质现象

桥位周围的山体坚固,下覆岩土多为中密~密实的漂卵石,部分地段基岩出露,强度高且承载力大。山上植被不发育,除山脚附近的坡体较为陡峭外,其他部分的山体坡度较为平缓,且沿与岷江垂直的方向向外,山体经多级缓冲平台向外逐级增高,相对较为安全,不易形成长大的深层崩滑带。零星出现的一些浅层滑裂带,其崩滑体的影响范围亦有限,多在坡脚5 m左右。左右侧与桥位相邻的为岷江一级阶地,桥位距离山坡坡脚的最近距离约140.0m,相对较为平坦宽阔,且阶地之上分别为汶川县县城的南北城区,这些浅表层滑移带及其崩滑体不会对桥位区构成威胁的。

4 勘察等级的划分

拟建工程为连接国道的大型桥梁,总长度超过100m,安全重要性等级为一级,区域地质复杂,场地及地基复杂程度等级为二级,依据《公路工程地质勘察规范》(JTJ 064-98),岩土工程勘察等级为甲级。

5 勘察方法及完成工程量

根据桥位区的工程地质条件及扩建大桥的工程特性,本工程所使用的勘探方法主要为搜集相关资料、工程地质测绘、工程测量、钻探、动力触探、单孔波速测井试验、室内水土质分析试验等。

全场共布置勘探钻孔10个,其编号依次是ZK1~ZK10,其中控制性钻孔4个,分别为 ZK2、ZK4、ZK9、ZK10。10个钻孔沿原桥面上下游侧轮廓线向外偏2 m布置成2排,排间距为13 m;每个桥墩位置对应布设钻孔1个,因大桥右岸即为213国道,交通流量较大,为不影响通行,该位置地段上的勘探钻孔ZK1、ZK6向岷江一侧偏移约20m而布设于岷江河床上。

全场共采集土样12组,岩样2件,地表水水质检分析试验样3组。

全场共对ZK5、ZK10两个钻孔进行了单孔波速测试。根据各钻孔岩芯取样所揭示的地层分布情况,ZK5、ZK10分别选择了7个和5个测点。

6 场地工程地质条件评价

6.1 场地类别及地震效应分析

6.1.1 断裂带影响

场地左侧距离桥位左岸约350m附近的位置,茂汶大断裂的一分支从此处通过。

茂汶大断裂隶属龙门山大断裂构造,属于发震断裂。但该断裂为发震断裂带的分支,而非主发震断裂,并且距离拟建桥位距离较远,加之场地岩土工程特性较好等因素,综合判定场区为抗震设防不利地段。

6.1.2 场地类别

?

表1是对场区的单孔波速测试结果。从表1可以看出,场地的覆盖层厚度大于5 m,等效剪切波速大于250m/s,本场地卓越周期约为0.21 s,故该场地类别为II类。

6.1.3 砂土液化

据钻探揭露,粉砂层一般厚度为1.4~10.6 m,但其层位埋深在河床之下31.4~31.7 m之间,且为透水性较好的密实卵石层所包夹,可不考虑震动液化。

中砂层多以不连续的透镜体存在,除ZK9在15.5~17.0m范围内存在1.5 m的较厚中砂层外,地下20m内,仅ZK4、ZK5分别在地下19.4 m、13.0m左右尚存在0.4~0.6 m的薄砂层外,其他各钻孔未揭露有中砂层。根据《公路工程抗震设计规范》(JTJ004-89),地下水位深度为0时,埋深大于9 m的砂土层均可判为不液化,故ZK9、ZK4、ZK5所揭露的中砂层也不会出现液化现象。

6.1.4 次生地质灾害效应

桥位处主要为冲洪积形成的河床和阶地,钻探揭露场区多为中密~密实的漂卵石,承载力高、强度大,阶地之外的山体坚固稳定,桥位左岸山坡尽管容易发生崩塌滑移,但该部分坡体距离桥位区较远,坡体和桥位之间为民宅群和公路,而且桥位并不正好位于崩塌滑移体移动方向,故桥位周围场地稳定性较好,工程建设,即使受到地震作用,亦不易引起滑坡、崩塌、泥石流等次生灾害。

6.2 水土腐蚀性评价

表2为室内做出的腐蚀性判定实验,根据室内试验结果和《公路工程地质勘察规范》JTJ064-98,桥位区地表地下水及场地土对混凝土无结晶类腐蚀、无分解类腐蚀、无结晶分解复合类腐蚀。

?

6.3 地基土稳定性评价

根据区域地质资料和钻探揭露,基岩埋深较大,各钻孔所揭露的地层基本为漂卵石层,漂卵石风化程度微弱,大部分接触强度高,承载力大。个别钻孔揭露的粉砂层、中粗砂等埋深较大,且不会发生震动液化。场区整体稳定性较好。

6.4 岩土工程特性评价

场区内的中砂、圆砾等岩土层,层位埋深不稳定,厚度不均匀,力学性质较差,不能作为桥梁基础持力层。

漂卵石层,大部分均匀接触,层厚度大,钻探揭露累计厚度在30m以上,分布广,各钻孔均有揭露,层位稳定,各钻孔揭露深度突变并不显著,强度高,压缩性低,变形小,是拟建桥梁基础良好的持力层。

7 地基基础方案评价

因第四系覆盖层较大,很难将桥梁荷载直接作用在基岩上,但近50m范围内多为漂卵石,各钻孔所揭露的漂卵石累计含量均在80%以上,累计厚度在30m以上,且漂卵石密实程度较高,故建议采用摩擦型桩基础。

考虑到各钻孔所揭露的漂卵石,沿深度向下密实度增加,且质地坚硬,也可考虑以摩擦作用为主、端承作用为辅的端承摩擦桩。选用该桩型时,桩的下卧持力层均要求作用在较为密实且层厚较大的漂卵石层上。

8 结论

拟建大桥位于九顶山华夏系构造带上,区域内地质构造复杂,地震活动较为频繁。

该次勘察所用勘察手段较多,工作量较大,所取得的勘察成果较为全面,一定程度上反映了拟建桥区周围的岩土特征。目前该大桥已顺利完成施工并投入正常运营,施工期间所揭露的地层地质等特性和勘察报告结论基本一致。

[1]四川省广汉地质工程勘察院.四川省5.12特大地震后汶川县城规划区地质灾害危险性评估报告[R].2008

[2]JTJ004-89公路工程抗震设计规范(1990版)[S]

[3]GB 50011-2001建筑抗震设计规范(2008年版)[S]

[4]GB 50021-2001岩土工程勘察规范[S]

[5]JGJ94-94建筑桩基技术规范(2008版)[S]