外军潜艇通信关键技术及发展趋势

2011-03-21刘翠海王文清

刘翠海,王文清

(海军潜艇学院,山东 青岛 266071)

1 引 言

众所周知,由于海水会急速衰减可视光线和电磁波能量,因此潜艇在水下潜航时很难被雷达等电磁探测设备发现。这也是潜艇隐蔽性、非脆弱性的根本保证,但反过来说,和水下潜艇进行通信也会变得非常困难[1]。

潜艇通信是随着科技进步和潜艇活动方式的变化而发展起来的。早期潜艇为人力驱动,航程短,任务单纯,除艇长对外望外,对外联络很少;20世纪以前的潜艇发展史上,潜艇仅靠简易的视觉通信手段对外进行近距离通信,尚无远距离通信手段。20世纪初期,随着无线电通信在海军的应用,潜艇装备了无线电通信设备,建立了岸与潜之间的远距离通信系统。由于当时潜艇以水上活动为主,潜艇通信与水面舰艇通信一样,以短波双向通信为主。第二次世界大战期间,由于军用飞机和雷达观察设备用于反潜搜索,迫使潜艇转入以水下活动为主,岸对潜通信遂改用长波单向、定时发信方式,短波通信降为辅助通信手段。在此期间,世界各主要国家海军都建立了多座甚长波发信台,如美国、俄罗斯等军事发达国家均建有多座大、中型甚长波发信台,其中美国的长波发信台遍布了欧洲、亚洲和本土等地,构成了全球对潜通信网。

20世纪50年代初期,出现了战略弹道导弹核潜艇。随着海洋监视卫星和遥感技术等反潜技术的发展,战略导弹潜艇的活动深度愈加增大,甚长波已满足不了大深度通信要求。为解决深海通信问题,20世纪50年代末科学家们开始研究超长波通信,并于20世纪70年代投入实用化使用。

20世纪70年代以后,随着卫星通信的发展以及其具有的通信范围大、传输速率高和通信效果好等优点,潜艇开始装备卫星通信设备。此外,为了解决高速率、大深度对潜通信,美国等军事发达国家还开展了蓝绿激光对潜通信和中微子对潜通信的试验和探索性研究。虽然,目前这两种对潜通信手段距实际应用还有一定的距离,但是,人们还在进行各种不懈的努力解决潜艇通信存在的难题。

本文从潜艇通信的发展历史入手,根据近年来潜艇通信的技术发展和发表的各种相关文献综述了潜艇水下隐蔽通信技术、潜艇通信系统的顽存技术和低截获通信技术等内容,并在最后对该领域的发展趋势和前沿的热点问题进行了展望。

2 水下对潜通信技术

潜艇水下通信是一种最为隐蔽的通信方式,现在还主要是水下接收通信。对于电磁波而言,由于海水属半导电介质,其对电磁波的衰减是很大的,而且频率越高,衰减越大。电波穿透海水的深度与波长成正比,与频率成反比,例如采用频率为1 Hz的无线电信号,若海水电导率为4 Ψ/m,则该信号穿透海水的深度大约250 m[2,3,9]。因此,人们很自然地想到利用超低频、甚至极低频来实现对水下潜艇进行通信。

2.1 超/极低频对潜通信

超/极低频通信技术是利用无线电频谱中的超/极低频谱段(3 Hz~3kHz)对潜航在安全深度的潜艇实现岸潜通信的技术。超/极低频信号在海水中的衰减远比世界各国对潜通信最常使用的甚低频系统低得多,它在海水中的衰减约为0.3dB/m,比甚低频频段在海水中的衰减降低了一个数量级,因此,它穿透海水的深度足以达到潜艇潜航的安全深度。此外,超/极低频信号对不可靠的传播条件不敏感,传播稳定可靠,受电离层扰动干扰小[2,3,9]。

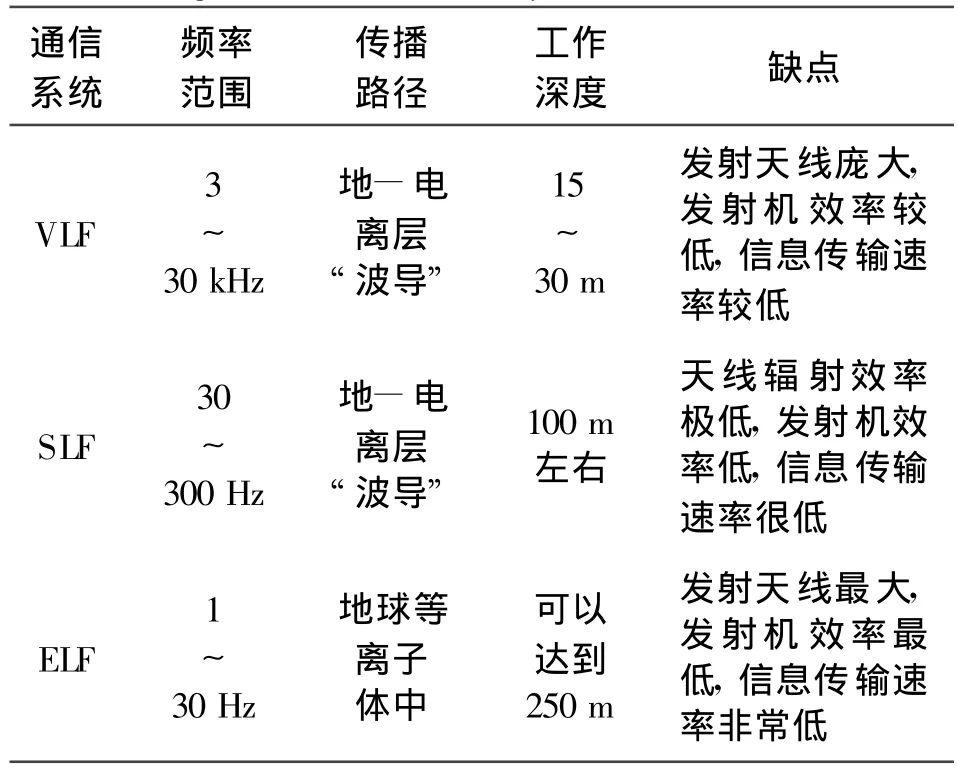

从甚低频、超/极低频对潜通信系统的发展看,存在两大趋势:一是向极低频方向发展,在这个方向研究高效发射天线、耦合装置和全固态大功率低频放大技术是问题的关键,近年来对超导天线和超导耦合装置的研究是这一方向发展的一个热点;另一个趋势是发展顽存机动发射平台,如机载、车载、舰载甚低频通信系统,在这个方向研究高效电源、小尺寸高效天线是发展的关键。表1列出了不同的岸基对潜长波通信系统的性能比较。

表1 不同岸基对潜长波通信系统性能比较Table 1 Performance comparison of various shore-based long wave communication system for submarine

分析表1可以看出,虽然超/极低频通信可以穿透一定深度的海水,但是,它们都有一个共同的缺点就是体积庞大,特别是天线系统,很难采取隐蔽措施,巨大的设施很容易受到敌人的攻击。此外,信息传输速率较低,很难满足对潜实时指挥的要求。为了解决以上矛盾,早在20世纪70~80年代,美国等国家就把目光转向了激光通信方面。

2.2 蓝绿激光对潜通信技术[4-5]

自激光问世以后,由于其在海水中具有一定的穿透能力,且方向性好,不易受到干扰,20世纪60年代科学家就开始了激光探潜的研究,70年代后期有人提出了使用蓝绿激光用于潜艇通信的设想。

当光线透过海水时,不同波长的光其衰减也不同。图1给出了不同波长的光波通过海水的衰减情况。从图中可以看出,在0.47~0.54μm波长上存在着一个衰减最小的窗口,这个波长范围内的光即是蓝绿光。

图1 海水衰减系数随光波波长的变化曲线Fig.1 Variation curves of seawater attenuation coefficient with different beam wavelength

理论和实验证明,蓝绿激光最大穿透海水深度可达600 m,工作频率高(1012~1014Hz),通信频带宽,数据传输能力强,可传输数据、语音和图像信号;波束宽度窄,方向性好;设备轻小,抗截获、抗干扰、抗毁能力强;不易受电磁以及核辐射的影响。

利用蓝绿激光进行对潜通信,潜艇完全可以在工作深度或更深的海水中接收报文,有效地保证了潜艇的隐蔽性和机动性,可在不损失潜艇隐蔽性的情况下做到实时、保密的可靠通信,提高了对潜艇指挥和控制的顽存力和效能,更好地适应了未来信息化条件下高技术局部战争的需要。

蓝绿激光对潜通信系统由光发射机、光接收机及信号检测与处理系统、其它辅助系统等组成。发射端先将要发送的信号内容按一定规律进行编码、加密,变换成数字化的电脉冲信号,然后以此电信号调制激光载波,使得激光器发射的激光参数(如光强、频率等)随信号的变化而变化。光发射机将信号发向潜艇所在海域。安装在潜艇上的光接收机收到这一激光信号后,用透镜系统对激光进行聚焦、滤波,然后送到光电检测器,经信号检测与处理系统还原成电信号,再经过低噪声放大、脉冲整形等手段恢复原来的编码信号,并解密还原出原来的信息内容。

2.3 中微子对潜通信技术[6]

中微子是原子核内的质子或中子发生衰变时的产物,是一种体积极小且稳定的中性粒子,它比电子的质量还要小近10个数量级,大量存在于阳光、宇宙射线、地球大气层的撞击以及岩石中。中微子的最显著特性是能够沿直线传播,而且在传播过程中不发生反射、折射和散射等现象,几乎不产生传播衰减。于是科学家利用这一特性尝试采用中微子束进行通信。实验证明,中微子聚集运动的粒子束具有两个特点:一是它只参与原子核衰变时的弱相互作用力,却不参与重力、电磁力以及质子和中子结合的强相互作用力,因此,它可以直线高速运动,方向性极强;二是中微子束在水中穿越时,会产生光电效应,发出微弱的蓝色闪光,且衰减极小。

近年来,中微子的研究取得了很大进展,尤其是对中微子探测器和中微子振荡实验的大量研究,为中微子对潜通信提供了理论基础。采用中微子束通信,可以确保点对点的通信,它方向性好,保密性极强,不受电磁波的干扰,衰减极小。据测定,用高能加速器产生高能中微子束,穿透整个地球后,衰减不足千分之一,可使潜艇在深海海域任意深度处进行实时不间断收信。

然而,国际上对中微子的研究目前还处于初步阶段,中微子在对潜通信方面的应用尚存在重大技术难题需要突破,其中中微子检测困难是最为突出的问题。此外,发射端加速器体积庞大,造价高昂,所需发射的中微子数目惊人,现有质子同步加速器远远不能满足要求,控制中微子发射方向的偏转器体积较大,这些都是妨碍中微子技术应用于对潜通信的困难所在。

3 潜艇通信系统的顽存技术

超低频、甚低频等陆基对潜通信系统的规模都比较庞大,其发射机输出功率小者十几千瓦,大者数兆瓦,天线高度多在200 m以上,天线场地占地面积一般为数平方千米。其天线系统抗毁能力较差,在战时是敌方首选的重点打击目标。当受到敌方远程精确制导武器的炮火攻击时,这种大规模发射台站及发射天线极易被摧毁,且在短时期内极难恢复重建,从而中断岸基指挥所对潜艇兵力的指挥通信联络。为缓解这一矛盾,美、俄等军事发达国家建立了顽存性较强的对潜机动发射台。机动发射台一般包括车载、机载和星载等机动平台。

海军机动对潜应急通信应是多手段、网络化的格局,多种通信手段并存是保障可靠通信的基础。而机载、车载甚低频通信系统以及机动超低频通信系统就是提供这种具有顽存性能的应急对潜通信能力的较好选择。当陆基固定甚低频、超低频发信台被摧毁时,则能保证任何时候机载甚低频通信系统投入巡航工作状态,车载甚低频通信系统也可在任何时候投入使用,随时向潜艇转发报文。多种机动对潜应急通信手段的运用,可有效提高岸基对潜通信系统的抗毁性与顽存性。这种机动对潜应急通信不但具有较强的生存能力,也是大功率岸基对潜发信台站的有效补充,也将会提高对潜通信体系在战时的总体作战能力。

3.1 机载甚低频对潜通信技术[7,9]

机载甚低频对潜通信系统的主要任务是接收岸上指挥部的电文,然后以甚低频方式向潜艇中继关键的作战电文,其关键是依靠甚低频双拖曳天线发射信号。

机载甚低频发射天线系统的双拖曳天线由一条短天线和一条长天线共同组成。短天线直接与天线发射机的功率放大器的输出端相连,长天线与飞机的机身相连,两条天线的总长度是波长的一半。发射机功率为200 kW,为双拖曳天线提供馈源。为了有效地辐射甚低频信号,要求发射天线的极化方式为垂直极化,因此应尽量使长天线保持较大的垂度,约为70%,为此,飞机应作圆周飞行,天线末端接适当的重物,使天线下部稳定下垂;为了使短天线不与长天线平行,在其末端也接有一稳定物体,使天线在拖曳力作用下接近水平,其垂度约为20%,并近似呈直线且与飞行圆轨道相切。

3.2 星载甚低频对潜通信技术[9]

由于航天技术的长足发展,人们设想在卫星上发射甚低频无线电信号以期实现对潜艇的通信与导航。近年来,美国、意大利和俄罗斯等国就“星载的甚低频发射与传播”进行了大量试验。目前国外进行的星载甚低频发射与传播试验所采用的发射系统大致有两种,美国和意大利等国采用细长天线用于发射甚低频信号,俄罗斯采用的则是环天线。

1959年,美国宇航局(NASA)开始实施Loft-1卫星甚低频对潜通信试验,通过试验证明了现在统称的非导管哨声传播模式。后经过数十年的努力,将甚低频无线电信号用于下行卫星通信方面取得了巨大进展。1993年4月,NASA和意大利空间机构(ASI)合作在“亚特兰大号”航天飞机上成功地发射试验系留卫星系统。该装置包括一根10~100km长的尼龙绳和23 kg的负载。系绳的一端连接在航天飞机上,其方向沿着地球重力场的梯度方向即垂直方向,整个系绳和负载在航天飞机下部像一个钟摆一样摆动。基于此项技术的发展,后提出了一种新的设想,即在卫星上加装10km长的细长发射天线用于发射甚低频波(工作频率拟为9kHz)。1996年,NASA和ASI再次合作在“亚特兰大号”航天飞机上发射上述设想的系留卫星。不过遗憾的是,在天线展开过程中失败了。

俄罗斯亦投巨资对此项研究进行了试验,不过其甚低频发射装置是一种金属环天线。早在1987年,前苏联在“进步-28号”空间站成功地发射了两副直径20 m的甚低频环天线,用于发射甚低频波(电流80 A,工作频率为5kHz),从试验结果来看,在空间不同的距离和方向上收测到了其信号场强。此项试验的成功极大地促进了此项研究的深入。俄罗斯还计划进行在空间站展开直径300 m的大环天线用于发射甚低频波的试验。此项试验若取得满意的结果,将对星载的甚低频发射与传播研究有着重要的意义。

从美国和俄罗斯等国己成功的试验表明,低轨卫星上发射甚低频波在电离层中能有效地传播到很远的距离。但甚低频波能否穿透电离层到达地面,并能穿透海水一定的深度,为水下潜艇所接收这一论断尚需以后的试验结果验证。若此类试验取得成功,极有可能发展成为对潜通信与导航的新手段。

4 潜艇通信的低截获技术

4.1 潜艇低截获通信技术研究现状[8,10]

近年来,随着反潜技术的发展,特别是对潜艇无线电信号侦测能力的增强,已构成了以岸基、舰载、机载、星载侦察平台组成的立体化无线电侦测体系,潜艇通信造成的电磁暴露已成为影响潜艇隐蔽性的最主要的因素之一。为了提高潜艇隐蔽通信的能力和改善短波通信的传输性能,国内外研究机构在短波通信中的猝发、跳频、直接序列扩频和多载波调制等方面开展了大量的研究。

法国研制出的TRC-3500电台采用了先进的SKYHOPPER自适应跳频系统,通过自适应选频和跳频方案自适应,提高系统的抗截获和抗干扰性能。而美国在1995年研制出高速相关跳频增强型电台CHESS,其跳速高达5000 hop/s,跳频带宽为2.56MHz,通过提高跳速和采用先进的处理技术提高系统的抗截获和抗干扰性能。一般跳频系统的发射功率相对较大,信号隐蔽性不高,为了进一步提高信号的隐蔽性,提高短波信息传输的可靠性,美国SICOM公司研制出的具有低截获和低检测概率的直接序列扩频电台,其扩频带宽为1.5MHz。通过采用直接序列扩频,降低短波通信发射功率,展宽短波通信发射信号功率谱密度,降低短波信号的截获概率,接收端利用直接序列解扩所获得的扩频处理增益,提高系统信息传输的可靠性。

为了进一步提高传输的可靠性,美国的Harris公司、通用航天航空防务公司,法国的Thomson公司和德国的Daimler-Chrysler航空航天部门在20世纪末开始研究将正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)用于短波通信,并在短波通信中已经开展多载波传输技术的实验测试。

此外,现代潜艇对岸基通信主要应用中高频猝发通信,世界各国都在使用和研制猝发通信。目前,猝发通信速度可达每秒数千比特,完成一次通信时间仅0.08 s。大多数潜艇还可以利用通信浮标进行通信,利用浮标可进行潜对岸、潜对潜通信,而不暴露潜艇位置。如美“洛杉矶”级攻击型核潜艇上就装有AN/BRT-1、AN/BRT-2、AN/CRC-1 等一次性无线电浮标,可保障潜艇上的升降装置在不伸出艇外的情况下向水面舰艇或飞机发送超短波信息。另外,还装有AN/BRT-6超短波无线电浮标,用于将记录在磁载体上的信息直接发往卫星通信系统。当与飞机及附近海域水面舰艇进行双向话音通信时,可利用一次性的AN/BRC-6(又称XSAT)无线电浮标。预计几年内将有一种通信时间更长的OUTPOST电子浮标取代AN/BRC-6,以保障双向通信。应该特别指出的是,各国海军在改进和完善潜艇通信系统的同时,更加重视潜艇与其它兵力(包括潜艇、水面舰艇和飞机)的协同作战,因此潜艇对岸基和对舰通信也越来越重视快速、高效、安全和隐蔽。

4.2 潜艇低截获通信技术发展趋势

总体来看,目前潜艇通信低截获技术主要在朝以下几个方向发展:

一是提高数据传输速率,主要通过改变调制解调器体制以及纠错编码技术提高数据传输速率,从而缩短有限信息的传输时间,减少信号空中暴露时间;

二是缩短同步头的时间,采用更为有效的同步算法实现信号的瞬间快速同步,从而缩短同步头的时间,进而缩短信号的暴露时间;

三是降低信号的捕获概率(即被侦收的概率),通过降低信号的功率谱密度(例如扩频)或改变发信频率(例如跳频)来降低信号被侦收的概率;

四是提高报文接收的可靠性和实时性,通过着实有效的信号处理技术和报文处理技术来提高报文接收的可靠性和实时性;

五是大力发展毫米波频段的卫星通信等定向通信方式。

5 结束语

潜艇面临的主要威胁来自具有强大搜潜、反潜能力的水面编队战斗群、低于海洋背景噪声的极安静的攻击型潜艇、具有快速搜潜、攻潜能力的反潜机和反潜直升机;直接的威胁主要来自各种反潜鱼雷。根据未来网络化作战的要求,潜艇除完成传统的中近程反舰、反潜、战略核反击任务外,还要对海、对岸实施远程精确打击,完成有限的潜潜、潜舰、潜机协同作战任务,并具有一定的对空防御能力和较强的水下防御能力,这就对下一代潜艇通信系统提出了更高的要求。特别是以信息技术为核心的高新技术迅猛发展及在军事领域的广泛应用,有力地促进了世界新军事变革的发展。随着信息化作战步伐的加快,潜艇指挥与控制系统也随之加快了信息化的步伐,潜艇作战指挥过程中的信息传递也已从传递简单的作战命令和作战情报向传递综合战场态势、实时战术情报和战场监视信息的多功能综合业务发展。可以预言,在不久的将来,围绕海洋的各种通信技术会层出不穷,水下通信一定可以达到一个新的高度。

[1] Michael B Callaham.Submarine Communications[J].IEEE Communications Magazine,1981,19(6):16-25.

[2] Michael L B.ELF Communication Antennas[J].IEEE Electromagnetic Waves,1978,14(14):454.

[3] Klessig L L,Strite V L.The ELF Odyssey:National Security versus Environmental Protection[M].Boulder,US:Westview Press,1980.

[4] 赵长明,黄杰.未来激光探潜和对潜通信技术的发展[J].光学技术,2001,27(1):54-57.ZHAO Chang-ming,HUANG Jie.Development of laser-sub-marine communication and detection technology in the future[J].Optical T echnology,2001,27(1):54-57.(in Chinese)

[5] 张杨,张芳,卞勇,等.激光通信及其在潜艇通信中的应用[J].光通信技术,2006,30(7):45-47.ZHANG Yang,ZHANG Fang,BIAN Yong,et al.Application of laser communication in submarine communication[J].Optical Communication Technology,2006,30(7):45-47.(in Chinese)

[6] 谢慧,高俊,柳超,等.中微子对潜艇通信研究[J].仪器仪表学报,2006,27(z3):307-310.XIE Hui,GAO Jun,LIU Chao,et al.Study on submarine communications by using neutrinos[J].Chinese Journal of Scientific Instrument,2006,27(z3):307-310.(in Chinese)

[7] 魏亮,柳超.浅析机载甚低频双拖曳天线的辐射特性[J].现代电子技术,2007,30(1):14-16.WEI Liang,LIU Chao.Analysis the impedance of the dual trailing wire antenna on an aircraft[J].Modern Electronics Technique,2007,30(1):14-16.(in Chinese)

[8] 江月明.对潜通信系统及其发展探讨[J].无线电工程,2003,33(9):54-55.JIANG Yue-ming.The discussion about submarine communication system and its development[J].Radio Engineering of China,2003,33(9):54-55.(in Chinese)

[9] 靳致文.VLF/SLF波传播及其在对潜通信与导航中的应用[J].装备环境工程,2008,5(2):57-61,86.JIN Zhi-wen.VLF/SLF wave propagation and its application on communication and navigation of submarine[J].E-quipment Environmental Engineering,2008,5(2):57-61,86.(in Chinese)

[10] 胡国强,盛建兵.对潜通信技术的基本应用[J].舰船电子对抗,2007,30(2):83-87.HU Guo-qiang,SHENG Jian-bin.Basic application of submarine Communication Technology[J].Shipboard Electronic Countermeasure,2007,30(2):83-87.(in Chinese)