模糊评价法与综合指数法在生态影响后评价中的应用比较研究

2011-03-07朱国宇

朱国宇,熊 伟

(1.四川大学水力学与山区河流开发保护国家重点实验室,成都 610065;2.四川省环境工程评估中心,成都 610017)

生态影响后评价,是指采用合适的方法,通过对项目(或规划)实施前后的生态环境状况进行综合评价并对比分析,在环境影响评价的基础上进一步识别项目(或规划)实施后对生态环境的影响范围和程度,为促进环境管理提供科学依据,是环境影响后评价在生态领域的发展和延伸。中国关于环境影响后评价的研究始于20世纪90年代,刘纪纲、边归国、杨志峰等先后对环境影响后评价进行了一系列的研究[1],使得环境影响后评价在我国得到了较大的发展。近年来,我国的水电事业蓬勃发展,作为非污染-生态影响型的项目,流域水利水电开发必然会对流域生态环境造成明显的影响,水利水电的建设过程是对生态环境的短暂干扰,而蓄水运行是对生态系统的长期干扰,它通过重建生态系统结构,改变生态系统功能,进而导致河流基本形态和水文状况的改变、生物多样性减少,并会促使局地气候、物质循环和能量流动发生变化等[2],特别是梯级水电开发,还会对流域生态环境带来机理复杂的累积性影响和效应。因此在流域内开展水利水电开发生态影响后评价以考察水利水电开发的生态影响,完善水利水电工程的全过程环境管理,具有十分重要的现实意义和实用价值。郭乔羽进行了大型水库工程生态影响后评价研究[3];中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院和西北勘测设计研究院对乌江流域和黄河上游河段进行了应用研究[4-5];王波就三峡工程对库区的生态影响从局地气候、生物多样性、生态承载力状况等角度对三峡工程建设前、初期蓄水及蓄水后三个时段进行了比较研究[6]。但这些研究主要针对项目(或规划)实施对单一生态环境要素的影响验证分析,在生态环境状况量化研究方法方面尚未形成系统的体系和方法。

通过项目(或规划)实施前后区域生态环境状况评价及对比是生态影响后评价的基本思路,在进行生态环境状况评价中,通常用的方法有模糊评价法和综合指数法。本文对模糊评价法和综合指数法各自的特点及其在生态影响后评价中的适用性进行比较,从而判断两种评价方法在生态影响后评价中的适用性。

1 评价方法简介

1.1 模糊评价法

生态状况综合评价具有多方面性、多层次性、模糊性和同一层次各因素的不同重要性的特点,以精确性著称的传统数学方法难以解决这类问题。模糊数学作为一门研究和处理模糊现象的数学分支,它的诞生提供了数学语言和定量方法。由模糊数学与层次分析法相结合而产生的多层次模糊综合评判原理运用于后评价,可以较好地解决上述问题[7]。模糊评价步骤如下:

1.1.1 确定评价指标体系

设评价指标集为U,第一层为准则层,指标集为U={u1,u2,…,um},第二层为子准则层,指标集为U={ui1,ui2,…,uim},i=1,2,…,m,以后各层照此类推。

权重是每个指标在集合中所在的比重,反映每个指标的重要程度,其合理性将影响到评价结果的合理性,本文采用组合权重模型及基于环境信息的权重模型确定权重。设权重集为W,则W={w1,w2,…,wn}。

1.1.2 确定评语等级评价集

1.1.3 进行单因素评价,建立模糊关系矩阵R

在构造了模糊等级子集后,对逐个评价指标进行量化,也就是确定从单因素来看评价指标对各级模糊等级子集的隶属度,所有指标隶属度计算后,得到模糊关系矩阵R。

1.1.4 确定评价因子的模糊权向量

一般情况下,m个评价因素对被评事物并非是同等重要的,各单方面因素的表现对总体表现的影响也是不同的,因此在合成前要确定模糊权向量。

1.1.5 利用合适的合成算子将A与各评价对象R合成得到模糊综合评价结果向量B

R中不同的行反映了某个评价指标从不同的单因素来看对各等级模糊子集的隶属程度。用模糊权向量A将不同的行进行综合就可以得到评价指标从总体上来看对各等级模糊子集的隶属程度,即模糊综合评价结果向量B。模糊综合评价的模型为:

其中,bj是由A与R的第j列运算得到的,它表示评价指标从整体上看对vj等级模糊子集的隶属程度。

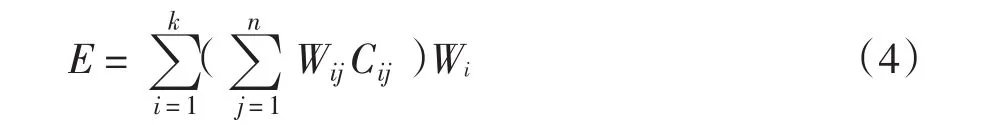

1.2 综合指数法

生态综合指数是依据某种标准和计算方法,综合反映区域生态环境状况优劣程度的数量尺度。它由单要素指数综合而成,是区域生态环境状况综合评价的重要手段,反映了某一生态环境单元或区域的生态环境状况变异,在全面评价生态环境状况和环境管理时有重要价值[8]。综合指数评价模型如下:

式中,E-生态环境状况综合指数;Wi为各子系统权重值;Wij为各生态评价因子的权重值,Cij为各环境要素的指数值。

对较大的区域,采取分区评价再综合的评价方法。

式中,E为区域生态环境状况综合指数;Ei为小区域生态环境状况综合指数,Si为小区域所占大区域面积的百分比,该模型不仅可以了解大区域综合生态环境状况,还可以了解小范围内环境状况。

1.3 两种方法特点及生态影响后评价适用性比较

人类对客观世界的认识需要一个概念,但很多清楚的概念外延并不明确,大多数事物带有过渡色彩。模糊集理论采用[0,l]取值对事物进行判断符合客观情况。但模糊评价的结果是一个模糊向量,并不利于评价结果的两两比较。为进行比较方便,必须将模糊向量单值化为一个数值,根据生态评价特征,采用模糊向量单值化方法把评价结果向量综合成一个数值,即:

式中,H为模糊评价综合级别特征值,h为级别数。H值采用四舍五入法确定其级别。

但生态环境状况的等级有明确的划分,就须对结果进行四舍五入处理,从而导致了最终结果与实际情况的悬殊;综合指数法则是根据各生态评价指标的分值情况,结合评价标准进行判断其分值,在其权重构成下综合评定生态环境状况,得出的结果一个具体的分值,具有定量描述生态环境状况的功能。

在单一的生态环境状况评价中,两种方法的评判结果总体来说是一致的,但在生态影响后评价中,由于进行比较的需要,模糊评价法需对评价结果进行数据处理,这就导致了最终结果的失真,从而使得后评价结论不可信。因此,综合指数法更适用于生态影响后评价。

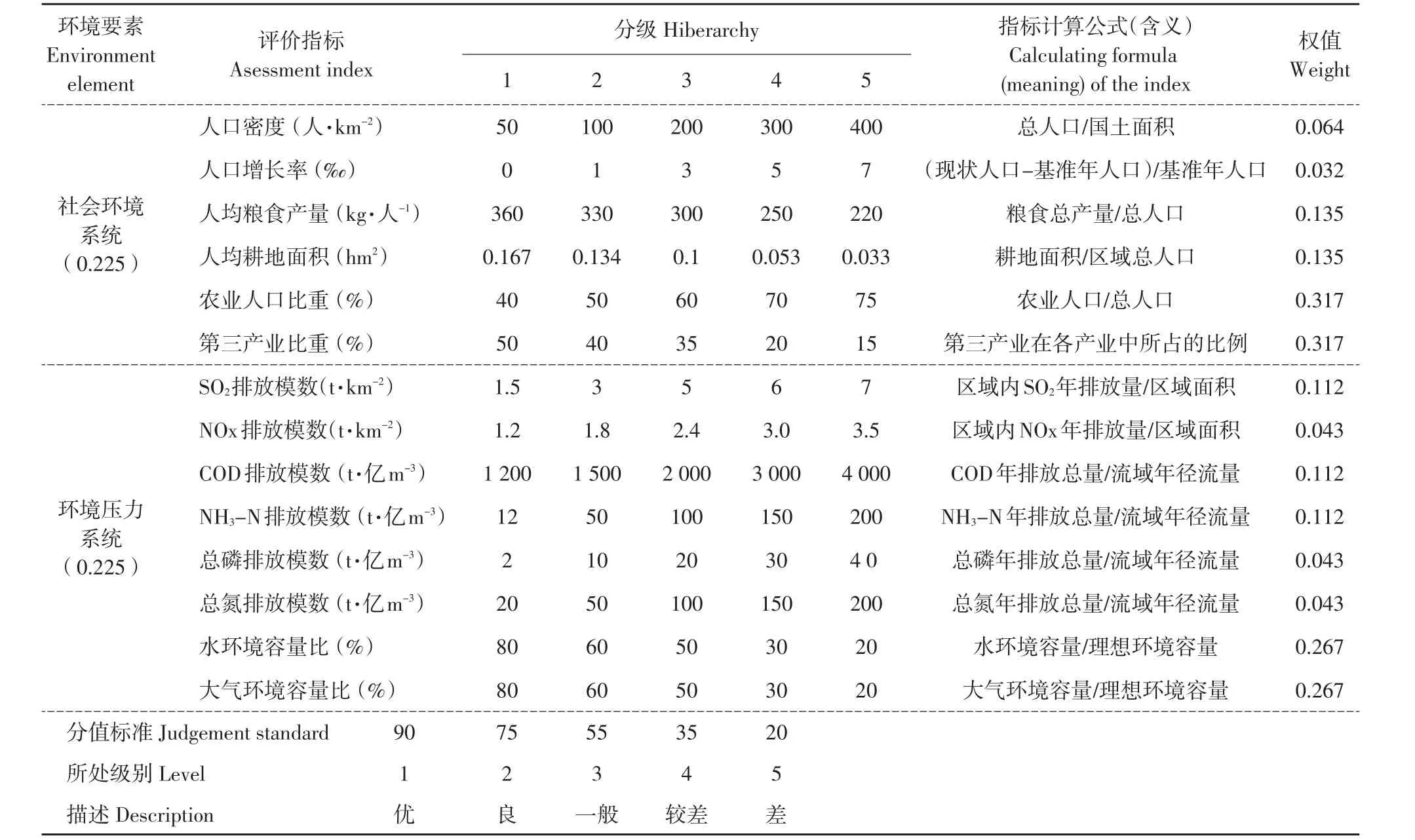

2 生态环境状况评价指标体系构建

生态环境是一个复杂的系统[9],根据生态环境的特性,结合水利水电开发的环境影响特点,构建科学合理的指标体系是生态环境状况综合评价的基础。本文将水利水电生态指标体系分为自然环境、社会环境、环境污染状况三个子系统,并采用改进的层次分析法对其权重进行了确定,在此基础上结合我国现行的环境状况标准、其他相关生态因子分级标准以及《生态环境状况评价技术规范》分级标准,拟定了生态环境状况分等级标准。详见表1。

表1 水利水电工程生态状况评价指标体系及质量分级Table1 Index system and the quality grade of the eco-environmental status for the water conservancy and the hydro-power construction

续表

3 案例研究

某流域规划建设12座梯级电站,已经建设了6座电站[6],针对中上游地区已经建设的电站,结合开发时段上的差异,分别用模糊评价法和综合指数法对上该流域中上游梯级水电开发前后生态环境状况进行评价,由于流域较大,因此采用分区评价综合的方法。

3.1 模糊评价法评价生态环境状况

3.1.1 模糊评价法对梯级开发前流域生态环境状况评价

①流域上游梯级水电开发前生态环境状况评价要素集分别为:

②流域中游梯级水电开发后生态环境状况评价要素集分别为:

对该流域中上游生态环境状况分区进行模糊评价,得出上游地区H=2.8,中游地区H=2.4。

3.1.2 梯级电站开发后流域生态环境状况评价

①流域上游梯级水电开发后生态环境状况评价要素集为:

②流域中游梯级水电开发后生态环境状况评价要素集为:

对该流域中上游水电梯级开后生态环境状况分区模糊评价,得出上游地区H=2.6,中游地区H=2.3。

3.1.3 模糊评价结果处理

对该流域中上游地区水电梯级开发前后生态环境状况模糊评价结果的处理有两种方法,一种是采用面积比法综合后四舍五入处理,一种是对分区评价结果四舍五入处理后采用面积比法综合。两种方法得出的评价结果分别为:①梯级开发前 H=2.54,H′=3;梯级开发后 H=2.37,H′=2;② 梯级开发前H=2.65,H′=3;梯级开发后H=2.65,H′=3。由此可见,如果先对评价结合四舍五入处理再分区综合,会导致计算结果有较大失真,对计算结果先采取分区综合再四舍五入处理更符合实际。

3.2 综合指数法评价生态环境状况

3.2.1 梯级开发前生态环境状况综合指数计算

根据式(3),结合表1生态环境状况等级划分及3.1.1中各评价指标值,对各指标采取分值计算。根据计算结果,梯级开发前上游地区生态环境状况综合指数为58.8,中游地区梯级开发后生态环境状况综合指数为65.4。

3.2.2 梯级开发后生态环境状况综合指数计算

同上,根据3.1.2中各评价指标值,得出其综赋值情况,根据计算,上游地区梯级开发后生态环境状况综合指数为62.2,中游地区梯级开发后生态环境状况综合指数为68.3。采用面积比法对该流域中上游地区进行综合评价,可知中上游梯级开发前生态环境状况综合指数为:59.7,梯级开发后生态环境状况综合指数为:63.2。从综合指数计算结果可知,梯级开发后,生态环境状况指数增加了6.6。

4 结论

4.1 评价结果对比分析

对模糊评价结果先采用分区综合再四舍五入处理,生态环境状况分别处于3级和2级水平;如果先四舍五入处理再进行分区综合,则生态环境状况均处于3级水平。两种评价结果差别极大,一为生态环境状况等级发生了极大变化,生态环境状况提高了一个等级;另外一个评价结果则表明生态环境状况处于同一级别,但无法明确生态环境状况的变化情况。根据综合指数法评价结果,流域中上游地区梯级水电开发前生态环境状况综合指数为59.7,梯级开发后生态环境状况综合指数为63.2。根据生态环境状况指数等级划分,流域中上游地区梯级水电开发前生态环境状况处于同一级别,但生态环境状况发生了明显变化。

4.2 评价结果与实际情况对比分析

根据评价结果及流域中上游生态环境状况状况对比,梯级水电开发前生态环境状况基本处于同一级别,虽然生态环境状况在各种措施的落实后有了一定程度的改善,但生态环境的级别并未发生较大变化,在自然环境系统的11项评价因子中,有6项是有一定程度的改善,4项变差,1项(森林覆盖率)在生态工程实施后有明显改善;社会环境系统的6项因子中,因社会经济结构、产业结构、人口素质提升、科技进步等发生变化,使得人口增长率、粮食产量、农业人口比重、第三产业比重等因子得到了改善,但水电开发导致了流域内人均耕地面积减少;环境压力系统是改善程度最明显的,人们环保意识的加强,流域污染物排放控制措施的的落实,使得污染物排放量大大减少。根据生态影响后评价结果与实际情况对比分析,模糊评价的结果因处理方法不同,造成结果差异较大,且不能真实、客观地反映评价区域生态环境状况,而综合指数法计算结果,在梯级开发前后流域中上游地区生态环境处于同一级别,故认为综合指数法的评价结果更为可信。

本文采用模糊评价法和综合指数法对流域梯级水电开发前后的生态环境状况进行了计算,在此基础上采用前后对比法对梯级水电开发带来的环境影响进行了对比分析,认为在生态影响后评价中综合指数法得出的结果更为客观和实际,建立的水利水电生态影响评价指标也可以引入到环评过程中,为非污染-生态影响类项目的生态影响评价提供了参考和借鉴。

[1]魏密苏.环境影响后评价在环境影响评价中的意义和作用[J].学术交流,2007,9:98-99.

[2]郭乔羽,杨志峰.三门峡水利枢纽工程生态影响后评价[J].环境科学学报,2005,25(5):580-585.

[3]郭乔羽.大型水库工程生态影响后评价[D].北京:北京师范大学,2003:5.

[4]中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院.乌江水电开发环境影响研究报告,2008:8.

[5]中国水电顾问集团西北勘测设计研究院.黄河上游茨哈至羊曲河段水电开发环境影响及对策措施研究,2008:12.

[6]王波.三峡工程对库区生态环境影响的综合评价[D].北京:北京林业大学,2009:6.

[7]高新波.模糊聚类分析及其应用[M].西安电子科技大学出版社,2004.

[8]胡永宏.贺思辉编著.综合评价方法[M].科学出版社,2000:10.

[9]夏继红,严忠民,蒋传丰.河岸带生态系统综合评价指标体系研究[J].水科学进展,2005,5(3):345-348.