宁波市江东区社区责任医生团队服务模式对高血压管理的效果研究

2011-02-27杜丽君白廷军

杜丽君,白廷军

随着医学模式的转变和医疗环境的变化,现有的专科服务已经不能满足人民群众日益增长的卫生服务需求。随着社区卫生服务工作的不断深入,各地对社区卫生服务模式进行了有益的探索,社区责任医生团队服务模式应运而生。高血压是目前最为常见的心血管疾病,与冠心病、卒中、心力衰竭、肾功能损害密切相关,已经成为影响人群健康的主要公共卫生问题。宁波市江东区自2008年深入实施社区责任医生团队服务模式以来,在高血压管理中大大提高了工作效率,现将阶段性实施效果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集组建社区责任医生团队前后2006—2009年高血压登记管理病例11 285人、12 119人、15 234人、18 841人。

1.2 管理方法

1.2.1 管理人群分类 依据《中国高血压防治指南 (2005年修订版)》[1],并结合基层社区卫生服务现状,将高血压人群分为四类:低危层:高血压1级、无其他危险因素者;中危层:高血压2级或1~2级同时有1~2个危险因素者;高危层:高血压1~2级同时有3种或更多危险因素、或兼患糖尿病或靶器官损伤者,或高血压3级而无其他危险因素者;很高危层:高血压3级同时有1种以上危险因素或靶器官损害,或高血压1~3级并有临床相关疾病者。

1.2.2 干预措施 对低危、中危和高危高血压患者实施三级管理。一级管理 (重点组):包括全年血压控制不良和尚可的高危层和很高危层患者、血压控制不良的中危层患者,每1个月进行一次随访管理;二级管理 (好转组):包括全年血压控制优良的高危层和很高危层患者、控制尚可的中危层患者和血压控制不良的低危层患者,每3个月进行一次随访管理;三级管理 (稳定组):包括全年血压控制优良和尚可的低危层患者和血压控制优良的中危层患者,每6个月进行一次随访管理。

1.2.3 服务模式 2008年起全区组建了由370名医护人员组成的39个社区责任医生团队,以“服务全程无缝隙,医患接触零距离”的全科服务理念,当好居民的健康守护者。每个团队组成为:全科医生5~6名,均经过全科医生岗位 (规范化)培训,全科护士2~3名,防保医生1名。每个团队都有自己的责任片区,管理人数约7 000~10 000人。团队成员按职责无论在社区门诊、家庭病床、慢性病访视等各个环节均能对高血压患者进行分级管理。同时,在管理过程中利用信息化技术进行数据的收集、汇总、分析,避免了漏诊和漏管理。

1.3 管理效果评估 每年度末社区责任医生将相关材料汇总至区疾控中心慢病科进行阶段性评估。比较高血压筛检率、管理率、控制率、高血压认识情况、血压均值、高血压相关疾病发病率的变化情况等。

1.4 统计学方法 采用EXCEL软件录入数据。

2 结果

2.1 高血压规范化管理人群基本情况的变化

2.1.1 高血压检出率 2006年末,江东区在册登记管理的高血压患病人数为11 285人,占常住人口的4.3%;至2009年末,高血压登记管理数增至18 841人,占常住人口的7.1%。高血压检出人数增加67.0%。具体见表1。

表1 2006—2009年江东区社区高血压管理人数情况Table 1 The management case of hypertension in community in Jiangdong district between 2006 to 2009

2.1.2 高血压规范化管理率 采用高血压规范化管理技术对高血压人群进行管理。2006—2009年规范化管理人数分别为8 136人、10 338人、14 031人、18 219人,规范化管理率分别为72.1%、85.3%、92.1%、96.7%。具体见表2。

表2 2006—2009年江东区社区高血压规范化管理率情况Table 2 The standardized management rate of hypertension in community in Jiangdong district between 2006 to 2009

2.1.3 高血压健康教育覆盖率 各社区卫生服务中心通过成立高血压俱乐部,定期举办高血压健康教育讲座,不断扩大健康教育覆盖面。2006—2009年高血压俱乐部举办健康讲座的次数分别为62次、80次、255次、320次;受教人次分别达3 100人次、4 160人次、20 910人次、27 200人次。

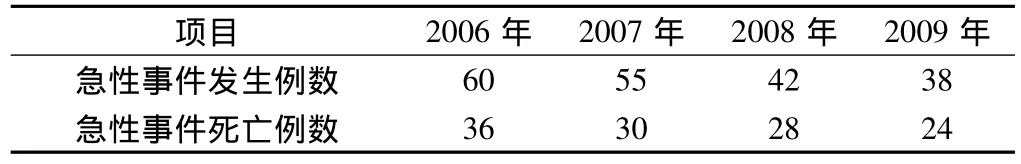

2.2 高血压控制率变化 按照优良 (全年有四分之三以上的时间血压记录在140/90 mm Hg以下)、尚可 (全年有二分之一以上的时间血压记录在140/90 mm Hg以下)、不良 (全年有二分之一或以上的时间血压记录在140/90 mm Hg以上)的评定标准[2],2006—2009年高血压患者的血压控制不良率分别为63.0%、61.0%、50.0%、32.0%。急性事件发生例数分别为60例、55例、42例、38例。具体见表3、4。

表3 2006—2009年高血压患者的血压控制情况[n(%)]Table 3 The control condition of hypertension in community between 2006 to 2009

表4 高血压随访人群急性事件发生情况 (例)Table 4 The incidence of acute events follow the crowd of hypertension patients

2.3 高血压危险因素变化 实施责任医生团队服务后,由于医、护、防相互配合,加强对患者的健康教育与干预,其危险因素水平下降,以高盐饮食和缺乏运动的改变较为明显。具体见表5。

表5 实施责任医生团队服务前后高血压危险因素的变化[n(%)]Table 5 The changes of risk factors among hypertension patients before and after the services of community doctors team

2.4 居民满意度情况 区卫生局委托天一职业技术学院对江东区社区卫生服务满意度实施第三方调查评估。结果显示,2006—2009年江东区社区卫生服务机构的满意度分别为90.12%、91.22%、92.01%、92.03%。

3 讨论

3.1 有效减少首诊血压漏测率[3]35岁首诊测血压漏测一直是困扰我区慢性病工作的问题,但自从组建责任医生团队开展全程无缝链式服务后,加上信息化的强制管理,该问题迎刃而解。社区居民无论是在门诊、家庭病床、慢性病管理等任意途径中首诊血压超过140/90 mm Hg均能被发现,且信息化系统自动设置35岁首诊患者若不测量血压则不能进入诊疗程序。故35岁以上患者首诊测血压率由2006年的34%上升至2009年的88%,在册管理的高血压患者由11 285人增至18 841人,人群登记发病率由4.3%上升至7.1%。

3.2 有效提高高血压管理效率 由于社区责任医生团队服务采用无缝链式服务,团队成员在任务服务时间及服务过程中对高血压患者进行管理[4],同时又利用信息化手段方便查询和统计管理效果,避免了以往临床、防保相互“隔裂”的状况。高血压规范化管理率由责任医生团队实施前的72.1%上升至96.7%。

3.3 有效提高高血压的控制率[5]提高高血压病有效控制率是社区高血压管理的重要终点目标。通过2年来责任医生团队服务模式实践证明,既往条线分隔式的服务模式,门诊医生与慢病管理的公卫医生工作是各自为营的分隔式服务,改变为责任片区由医、护、防团队共同负责,高血压高危人群的强化干预、高血压患者药物和非药物干预,以及在社区建立家庭病床,促进有合并症的患者功能恢复等各个环节,均由责任团队成员分工负责,协力合作。血压控制不良率由2006年的63.0%下降至2009年的32.0%,急性事件发生例数由60例下降至38例。

3.4 有效减少高血压的危险因素 本研究结果显示,社区高血压控制率的大幅提高,有赖于合理的药物治疗和非药物干预,特别是通过社区多种教育,经过团队管理的高血压患者普遍对高血压病的认识水平有较大的提高,对服药及非药物疗法的自觉性及依从性明显提高,各种高血压危险因素明显下降。例如高盐饮食、缺乏运动、吸烟、酗酒分别下降19.17、11.03、8.60、16.85个百分点,这些对有效控制高血压至关重要。

3.5 有效提高患者对社区卫生服务的满意度 责任医生团队服务模式的运行,提升了社区卫生服务内在质量和服务内涵。责任医生团队将治病-防病-健康教育等各个环节融为一体,诊治水平和服务理念较以前有所提高。同时,由于信息化配套建设,医护人员从繁重的事务中解脱出来,有更多时间与社区居民交流,大大提高了社区居民对社区卫生服务的满意度。2009年居民对社区卫生服务的满意度达92.03%,较2006年上升1.91个百分点。

由此可见,随着社区责任医生团队服务模式的推广,责任片区医生、护士、防保人员共同组成一个团队,从高血压的早期发现到日常用药指导、血压监测、日常生活方式指导等均进行了全程管理[6-7],高血压社区管理实现了“二高二低”的效果,即有效提高高血压管理效率,提高高血压的控制率,有效降低首诊血压漏测率,降低高血压的危险因素,居民对社区卫生服务的满意度也随之明显提升。

1 中国高血压防治指南修订委员会.中国高血压防治指南[J].中华高血压杂志,2005,13(1):3-39.

2 赵锦国,张爱英,于志强,等.高血压的门诊经验[J].中国全科医学,2006,9(21):1819-1820.

3 徐健.社区全科团队卫生服务运作效果与发展思考[J].中华医学实践杂志,2007,9(6):380-382.

4 黄伟雄.社区综合防治对高血压患者生活质量的影响[J].实用心脑肺血管病杂志,2009,17(8):664.

5 胡大一.高血压的合理治疗[M].北京:中国环境科学出版社,1999:1-40.

6 张立娜,郑修英,郑秀兰.社区高血压患者的膳食指导与健康教育[J].实用心脑肺血管病杂志,2009,17(3):229.

7 常佩芬,周涛,崔玉玲.高血压社区综合管理效果评价[J].河北医药,2009,31(20):2807.