北京市某区流动人口卫生服务需求及利用的调查研究

2011-02-27周海清高丹丹常文虎贾红武吴妮娜

周海清,高丹丹,常文虎,贾红武,吴妮娜,冯 斌

改革开放以来我国地区之间、城乡之间发展不平衡,城市中尤其是大城市出现了大量的流动人口。以北京市为例,1978年流动人口总数仅为21万人,2005年为355.1万人,2008年已达748.3万人[1-2]。北京市流动人口的基数大,且近年来增长速度较快,同时该群体中大部分为中低收入者,主要聚居在城中村和城乡结合部,生存环境恶劣,工作时间长、压力大,自身健康安全意识薄弱,有相当数量的流动人口患病时不就诊或寻求价格低廉的非法诊所就诊[3],会给流入地的流动人口健康和社会公共卫生安全等带来巨大危害,流动人口带病返乡又会给其家庭和流出地的发展和公共卫生安全等带来沉重负担[4]。从2003年取消收容遣送制度开始,北京市不断探索完善流动人口服务和管理政策,城市中低收入流动人口的卫生服务也引起社会各界的广泛关注。本研究选择北京市流动人口最多的区为现场,对该区流动人口的健康状况和卫生服务利用情况进行调查,并对改善流动人口卫生服务提出一些建议。

1 对象与方法

1.1 调查对象 本调查对象为户籍不在北京、在京累计居住时间超过半年,且以务工经商为主要目的的中、低收入流动人员,农村流动人口是本次重点调查的对象。公司高级白领、公司主管等户籍不在北京的高收入人群则不属于本调查的范畴。

1.2 调查方法 于2007年7月采用多阶段随机抽样方法从北京市某区流动人口聚集的乡镇中选取3个乡镇,从流动人口聚集的村、工地和集市选取调查对象进行问卷调查。调查内容主要包括个人和家庭一般情况、健康状况、两周患病和门诊服务利用情况、调查前一年住院情况及其他相关情况。调查员为首都医科大学大三本科生,调查前对调查员进行培训,调查后先由调查员对问卷进行核对,然后抽取15%的问卷进行复核,以保证调查问卷的质量。共发放问卷1 250份,回收有效问卷1 239份,有效回收率为99.12%。

1.3 统计学方法 采用Epidata 3.0建立数据库,设置逻辑查错后进行数据录入,抽取15%数据进行双录入核对,保证录入质量。采用SPSS 13.0统计软件进行统计学分析。采用均数、百分比等进行描述性统计,采用t检验和χ2检验进行单因素分析,采用Logistics回归分析对就医行为影响因素进行多因素分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般情况

2.1.1 人口学特征 被调查者的年龄为15~71岁,平均33.9岁,大部分调查对象 (1 117人,90.2%)的年龄为20~49岁,其中20~29岁、30~39岁和40~49岁者分别为382人(30.8%)、501人 (40.4%)和234人 (18.9%);男性387人 (31.2%);文化程度以初中 (612人,49.4%)为主,其次为小学 (256人,20.7%)和高中 (172人,13.9%),而不识字或识字少者为137人 (11.1%)。平均在京累计居住时间为5.08年,累计居住时间为2~4年、5~9年和10年及以上者分别为394人 (31.8%)、342人 (27.6%)和212人(17.1%)。

被调查的1 239户家庭中有318个家庭中有7岁以下的儿童,占25.7%。调查家庭在北京共同生活的人数为平均每户2.79人,住房来源主要为自己租房 (1 201人,96.9%)。

2.1.2 社会经济状况 被调查流动人口的总就业率为57.8%(716/1 239)。523名无业人口中,有482人 (92.2%)为女性;无业的主要原因为:在家料理家务 (383人,73.2%),其次为找不到工作 (62人,11.9%)。716名从业流动人口中,主要从业于商业 (350人,48.9%),服务业 (254人,35.5%),工业、农业及其他 (79人,11.0%);日工作时间(仅712人填写)在8 h以内、8~9 h、10~11 h、12~14 h、15 h及以上者分别为142人 (19.9%)、158人 (22.2%)、193人 (27.1%)、171人 (24.0%)和48人 (6.7%),可见流动人口的日工作时间长,日工作时间超过10 h的比例达57.8%,超过12 h占30.7%,6.7%的人工作时间甚至超过15 h。

被调查家庭生活主要来源完全靠劳动所得的现金收入者为1 206人 (97.3%),被调查对象在京家庭月均收入2 226元,家庭月平均支出费用为1 263元,远低于同期北京市居民平均水平,而支出中用于住房和医疗的消费支出的比例平均为34.9%和5.3%。

2.1.3 医疗保障 被调查人群在京的医保覆盖率仅为10.7%(132/1 239),医保形式分别为新型农村合作医疗64人(5.2%)、城镇职工基本医疗保险25人 (2.0%)、商业保险11人 (0.9%)、大病统筹7人 (0.6%)和其他保险25人(2.0%,包括工伤保险1人、贫困医疗救助2人、其他2人和有医保但不知医保形式20人)。

2.2 健康状况与卫生服务利用情况

2.2.1 自评健康状况 仅有2.58%的调查对象认为自己的健康状况差 (29人)或很差 (3人),420人 (33.90%)认为自己的健康状况好,551人 (44.47%)认为很好,认为一般者为236人 (19.05%)。自评健康状况很差、差、一般、好和很好分别记作1~5分,调查对象健康状况评分的均值为(4.20±0.84)分,高于全国农村水平 (全国数据为百分制80.1分,转化为5分制4.02分,t=8.30,P<0.01)。对过去30 d健康问题四方面自评分 (评分标准为:极重度、重度、中度、轻度和无分别评分为1~5分,满分为5分)排序,从低到高依次为:工作或做家务困难程度 (4.59±0.76)分,感到没有休息好或精神不好的程度 (4.67±0.68)分,感到悲伤、烦恼、情绪低落或抑郁的程度 (4.70±0.64)分,身体疼痛或不适程度 (4.73±0.61)分。总体上看,该人群对自己的健康评价比较高,说明自感健康状况较好。

2.2.2 健康状况与卫生服务利用情况 被调查流动人口的两周患病人数为117人,患病人次为162人次,两周患病率为13.08%,明显低于2008年全国卫生服务调查农村人口的两周患病率;但是流动人口因疾病休工天数明显长于全国农村水平[5](P<0.001,见表1)。两周患病的117人中,自我医疗者39人 (33.33%),门诊就诊者66人 (56.41%),自我医疗和门诊就诊均有者12人 (10.26%)。

过去1年内流动人口住院人数为57人,住院人次73人次,年住院率为5.89%,低于全国农村人口水平 (P<0.001,见表1),体现卫生服务利用的其他各项指标反映,与全国农村人口相比,流动人口在京对卫生服务的利用相对较少,具体见表1。

表1 流动人口与全国农村人口健康状况与卫生服务利用情况的比较Table 1 Comparison of floating population's and national rural population's health status and utilization for health services

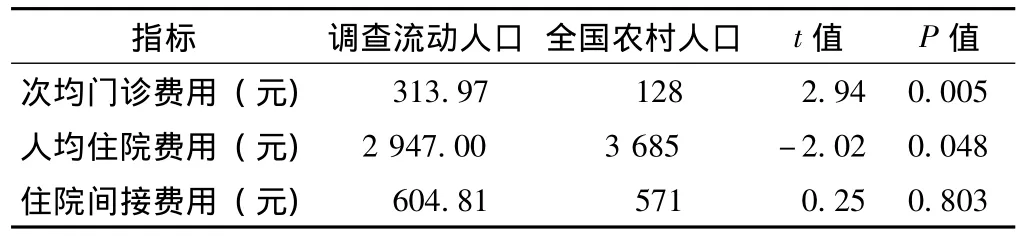

2.2.3 卫生服务费用 对流动人口的门诊卫生费用进行分析,发现流动人口门诊就诊者次均门诊费用 (313.97元)水平较高,远高于全国农村居民次均门诊费用128元 (P<0.01,见表2);流动人口自我医疗者的平均费用仅为164.35元,费用较低,这可能是三分之一的流动人口患病后选择自我医疗的原因。

57名住院患者的住院费用分析显示,流动人口的住院费用较低,对不同出院转归患者的费用进行分析,发现有22.81%(13/57)的人病未愈出院,明显高于全国农村的5.8%(P<0.01);例均费用为1 384.62元,与病愈出院者的3 408.64元比较差异有统计学意义 (t=3.499,P<0.01)。从住院原因看,流动人口住院病种多为病情较轻、费用较低的疾病,如分娩住院者占40.35%(23/57),损伤、住院手术等费用较高者仅占10.53%(6/57)。

表2 流动人口与全国农村人口卫生费用情况的比较Table 2 Comparison of floating population's and national rural population's medical expense

2.2.4 日常就诊率的影响因素分析 调查人群中有160人表示从未有过身体不适或患病者,剩余的1 079人中,选择去医疗机构就诊或请医生上门诊疗的有713人 (66.08%),自己采取治疗措施或休息的有344人 (31.88%),不采取任何措施的有22人 (2.04%)。有742人 (59.89%)曾经出现过患病不去就诊的情况,不去就诊的原因主要为自感病轻 (491人,66.17%),其次是经济困难 (66人,8.89%)、费用高或收费不合理 (52人,7.01%)、自己知道治疗措施 (46人,6.20%)、没时间 (41人,5.53%)等。

对性别、年龄、文化程度、有无工作、有无医保、家庭月收入及自评总体健康状况等因素对流动人口日常就诊率 (包括门诊和住院)的影响进行单因素分析,结果显示:(1)年龄:15~29岁组、30~44岁组、45~59岁组和60岁及以上组的日常患病就诊率分别为71.83% (278/387)、63.73%(362/568)、60.71%(68/112)和41.67%(5/12),差异有统计学意义 (χ2=11.66,P=0.01);(2)有无医疗保险:有、无医保组的日常就诊率分别为75.21% (88/117)、64.97%(625/962),差异有统计学意义 (χ2=4.88,P=0.03);(3)家庭月收入 (缺失34人):小于1 000元组、1 000~元组、2 000~元组、3 000~元组和4 000元及以上组的日常就诊率分别为52.78%(38/72)、67.63%(188/278)、63.52% (256/403)、67.04% (120/179)、80.53% (91/113),差异有统计学意义 (χ2=17.79,P<0.001);(4)自评健康状况:自评健康状况很差或较差组、一般组、较好或很好组的日常就诊率分别为58.06%(18/31)、56.68%(123/217)和68.83% (572/831),差异有统计学意义 (χ2=12.74,P<0.02)。

对性别、年龄、文化程度、有无工作、有无医保、家庭月收入及自评总体健康状况等因素对流动人口日常就诊率 (包括门诊和住院)的影响用Logistic回归分析进行多因素分析,发现年龄、有无医保、家庭月收入是影响流动人口日常就诊率的主要因素。其中,年龄30~44岁组人群对卫生服务的利用明显低于对照组,就诊概率是对照组的0.69倍;有医疗保障者的就诊概率是无医疗保障者的1.56倍;家庭月收入1 000~元组、4 000~元组的日常就诊概率分别是1 000元以下组的1.83、3.49倍 (见表3)。

表3 流动人口日常就诊率影响因素的Logistic回归分析Table 3 Logistic analysis of factors associated with visiting rate of floating population

3 讨论

3.1 群体特征和健康状况 本调查发现,年轻、文化程度低、工作生活条件艰苦、健康状况较好、健康意识薄弱是中低收入流动人口的特征。本调查流动人口在京主要从事体力劳动或低端服务业,工作时间长,家庭经济收入低,生活居住条件差;食宿支出是其家庭在京的主要支出项目,医疗支出仅占家庭支出极少部分 (5.3%),由于大部分流动人口缺乏医疗保险和社会保障,这些因素共同影响其在京的生活水平和医疗卫生服务利用。

本次调查反映流动人口的健康状况较好,自评健康明显好于实际健康情况。自评近30 d健康状况的4个指标均值均在4.5分以上,总体感觉健康状况分值高于2008年全国农村自评分值 (P<0.01)。两周患病率为13.08%,与2003年北京市 (12.1%)和2007年丰台区 (12.47%)调查的流动人口两周患病率基本相当 (均为 P>0.05)[3,6],明显低于2008年全国第四次卫生服务调查的农村数据 (17.70%,P<0.05)。可见,流动人口多为农村相对健康的青年,自评健康明显好于实际健康情况,健康意识相对较差,是造成部分人患病不就诊的主要原因之一,这与昆山、北京丰台区、上海等地的研究结果基本一致[3,7]。

3.2 卫生服务利用及其影响因素 流动人口的卫生服务利用水平低,医疗保健意识有待提高。调查显示,与农村人口相比,流动人口对门诊服务的利用存在不足。流动人口的两周就诊率低于农村人口,而需就诊未就诊比例明显高于农村人口,日常自我医疗者近三分之一;分析原因主要有自感病轻、经济困难、费用高或收费不合理、自己知道治疗措施、没时间等。住院服务利用方面,流动人口的年住院率明显低于全国农村水平。该区流动人口两周就诊率高于2003年北京流动人口调查的2.8%(P<0.01),年住院率高于2003年北京和2007年流动人口调查的1.2%和2.4%(均为 P<0.01)[5-6],可见一方面北京市流动人口管理和服务体制不断完善,流动人口卫生服务整体上在不断加强;另一方面,该区在通过不断加强社区卫生服务,整治非法行医,加强流动人口卫生服务宣传教育等方面对改善流动人口卫生服务方面取得了一定效果。

收入水平低、医疗费用水平高是阻碍中低收入流动人口卫生服务需要转化为需求的主要原因之一[8]。调查中两周就诊者的门诊次均费用 (313.97元)明显高于自我医疗者(164.35元)和全国农村居民门诊费用水平 (128元),而两周休工天数明显高于全国农村水平,就诊时疾病多较为严重,门诊次均费用水平高于北京市居民平均水平 (271.98元/人次,P<0.05)[9];住院方面,流动人口平均住院日远低于北京市居民的14.56 d(P<0.01),人均住院费用低于全国农村水平 (P<0.05),更是远远低于北京市居民的12 612.41元(P<0.01)[6];22.81%(13/57)的人病未愈出院,明显高于全国农村的5.8%,其费用也低于本调查中病愈出院者。相对于流动人口的低收入和医疗保障缺乏,北京的医疗费用水平超过其承受力,使得他们小病不愿就医或买药自我医疗,大病看不起,抑制了其卫生服务需求的转化。

单因素和多因素分析均发现家庭收入水平、医疗保障状况、年龄等因素是影响流动人口卫生服务利用的重要因素,其中收入水平和有无医疗保障影响最大。国内研究显示,缺乏医疗保障和收入低、医药费用高等是导致流动人口卫生服务利用率低的重要因素[3,7-8]。本研究显示有医疗保障的流动人口患病后就诊的可能性是没有医保者的1.56倍;家庭月收入较高组日常就诊可能性是1 000元以下组的1.47~3.49倍;年龄方面,30~44岁人群对卫生服务的利用明显低于对照组,就诊概率是15~29岁组的0.69倍。

3.3 政策建议 总之,流动人口希望得到的是省钱省时又便捷的医疗服务[6],而收入低、缺乏医保、医疗费用高、医疗保健意识薄弱是他们患病不就诊或利用无照诊所服务的主要原因。因此,提高流动人口的卫生服务利用水平可以从以下几方面入手使流动人口“有钱看病,看得起病,主动看病、方便看病”:(1)通过职业技能培训,完善就业和收入分配制度,提高流动人口的待遇,改善流动人口生活条件,使其逐渐提高医疗支出比例,实现“有钱看病”。(2)深化医疗价格改革,切实降低医疗费用,完善现有新型农村合作医疗、城镇职工基本医疗保险、医疗救助等基本保障体系[10-11],逐步提高流动人口医疗保障和医疗救助水平,减轻流动人口的疾病负担,实现“看得起病”。(3)将流动人口纳入城市人口健康管理范围,在社区基层逐步建立一支流动人口管理人员队伍 (如北京的流动人口和出租屋管理员队伍),做好流动人口登记管理、公共卫生服务等工作的同时,加大对流动人口健康常识、职业病防治知识、非法行医危害的宣教,提高流动人口医疗保健和医疗安全意识,使其充分了解社区卫生服务贴近群众、方便、价廉的优势,提高流动人口对社区、乡镇合法医疗机构服务利用的“主动性”。(4)加快社区卫生服务的体系建设[12],根据流动人口主要利用服务特点,给予流动人口社区就诊一定优惠政策,适当延长社区卫生服务时间,为流动人口提供方便、便捷的医疗卫生服务。

1 北京市统计局.2006年北京市统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2006.

2 北京市统计局.2009年北京市统计年鉴[M].北京:中国统计出版社,2009.

3 张建军,张晓华,赵建忠,等.北京市丰台区流动人口健康与卫生服务利用情况调查[J].首都公共卫生,2008,2(4):162-164.

4 蒋收获.改善流动人口卫生保健服务利用的策略研究[D].上海:复旦大学,2008.

5 卫生部统计信息中心.2008年中国卫生服务调查研究——第四次家庭健康询问调查分析报告[M].北京:中国协和医科大学出版社,2009:31-49.

6 吴明.北京市外来农村流动人口卫生服务利用状况及影响因素研究.卫生改革专题调查研究[M].北京:中国协和医科大学出版社,2004:234-247.

7 杨菊,张开金,顾华,等.昆山市流动人口卫生服务需求及利用和影响因素研究[J].中国全科医学,2007,10(1):82-84.

8 凌莉,刘军,韩璐,等.广州市农村流动人口卫生服务需求与利用分析[J].华南预防医学,2006,32(2):1-4.

9 北京市公共卫生信息中心.2003—2007年北京市卫生资源与医疗服务发展情况简报 [EB/OL].(2009-06-08)[2010-05-31]http://www.phic.org.cn/tonjixinxi/weishengtongjigongbao/200906/t20090608_4165.htm.

10 李存艳,张开金,杨菊,等.昆山市流动人口医疗保险现状及其参保意愿分析[J].中国全科医学,2008,11(5):788.

11 范远洋,钟晓妮,周燕荣,等.重庆市农村流动人口卫生服务需求与利用研究[J].中国全科医学,2010,13(12):3891.

12 许勇刚,解嘉鸿,吴争鸣,等.昆明市流动人口卫生服务站的运行现状分析[J].中国全科医学,2010,13(5):1459.