T-ScanⅡ咬合分析系统在修复临床中的应用

2011-01-30胡晓阳周崇阳

李 平 ,胡晓阳 ,周崇阳

1.兵器工业北京北方医院口腔科,北京 100089;2.北京大学口腔医学院特诊科,北京 100081

在修复临床中,准确的咬合分析和合理的咬合力控制是修复体成功的基础和保证。不恰当的调牙合及牙合力分布,常常导致修复体的失败。目前修复临床中常规应用的咬合测定方法如:咬合纸法、蜡片法、光牙合分析法等仅能测定静态的咬合状况,无法确定咬合高点出现的时间、力的大小以及力的变化情况[1]。因此在临床应用中准确性较差,尤其对于一些复杂病例无法保证调牙合的准确及修复体的质量和效果。

T-ScanⅡ系统能记录全口每一个咬合接触点的位置及力量大小在整个咬合过程中的动态变化情况,同时还能自动测量全口咬合力的中心点(center of force,COF)位置,对临床医师了解患者全口牙齿的咬合状况并进行相应调牙合具有重要的指导意义[2-3]。它已成为口腔临床及基础研究中重要的一项咬合分析系统,具有极高的临床应用和推广价值。本实验目的就是探讨T-ScanⅡ咬合分析系统在修复临床中的应用效果,分析及解决使用中的问题,为临床推广应用提供依据和参考。

1 材料与方法

1.1 材料

选择2007~2009年在北京大学口腔医学院特诊科及北京北方医院口腔科修复临床中较为疑难的三类病例作为本系统的应用研究对象。①咬合重建病例:选取因牙列重度磨耗且垂直距离降低而常规进行过渡修复及永久固定修复的咬合重建病例10例,其中,男6例,女4例;平均年龄52.3岁。②咬合创伤病例:临床诊断全口有1个或多个牙齿存在咬合创伤的病例14例,其中,男8例,女6例;平均年龄40.5岁。牙齿创伤的临床诊断标准:原因不明的咬合疼痛或咬合不适;有咬合干扰或咬合高点存在;X线片检查牙周膜增宽。③总义齿病例15例,其中,男6例,女9例;平均年龄58.6岁;其中全口总义齿修复8例,半口总义齿7例。

1.2 实验方法

对咬合重建及总义齿病例在初步调牙合并戴入口内后,用T-ScanⅡ系统进行全口咬合状况检查,咬合创伤病例直接用T-ScanⅡ系统检查。

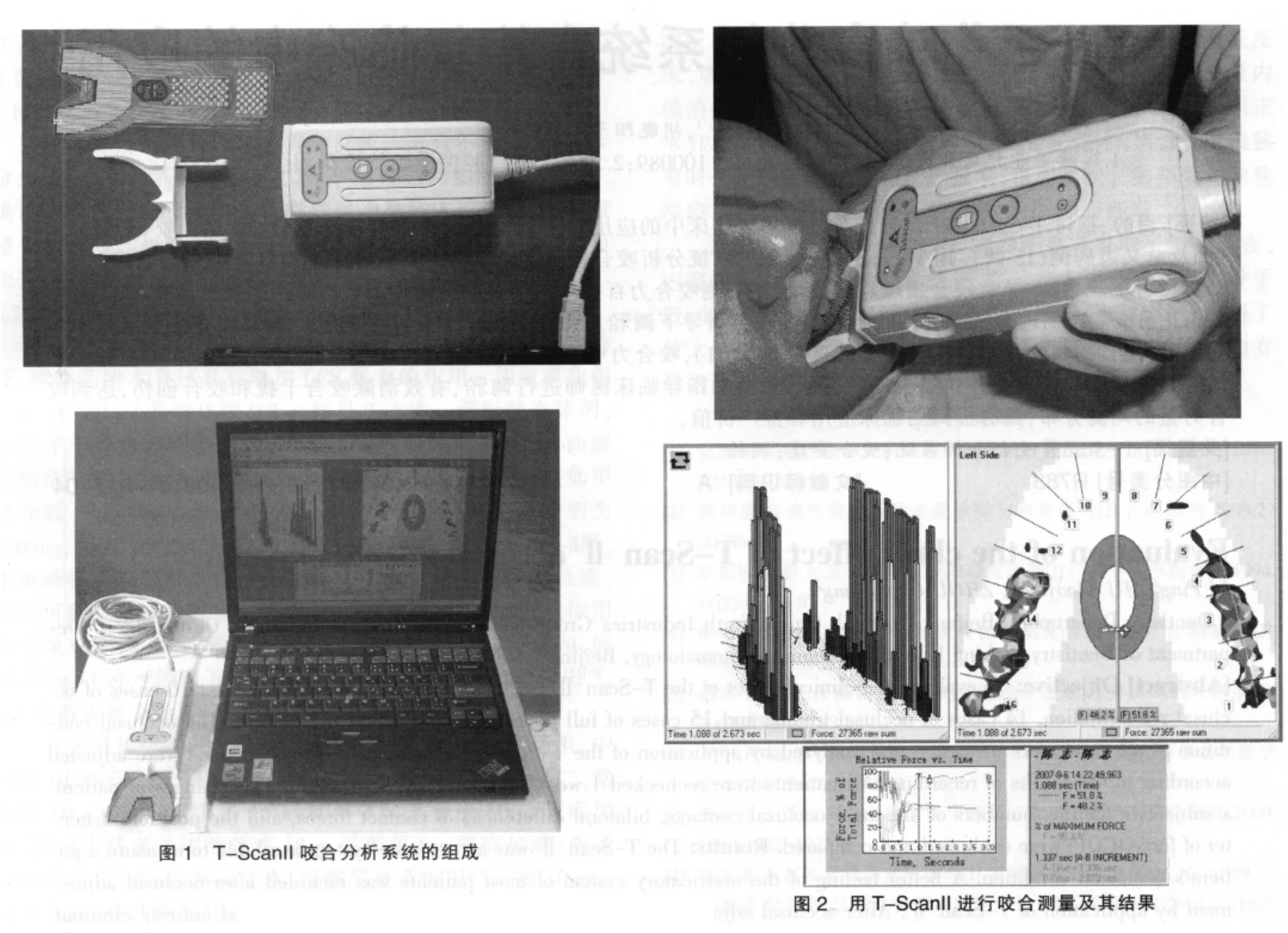

1.2.1 T-ScanⅡ咬合分析系统组成部分 咬合力感受器(咬合片);信号转换器;电脑;分析软件(图 1)。

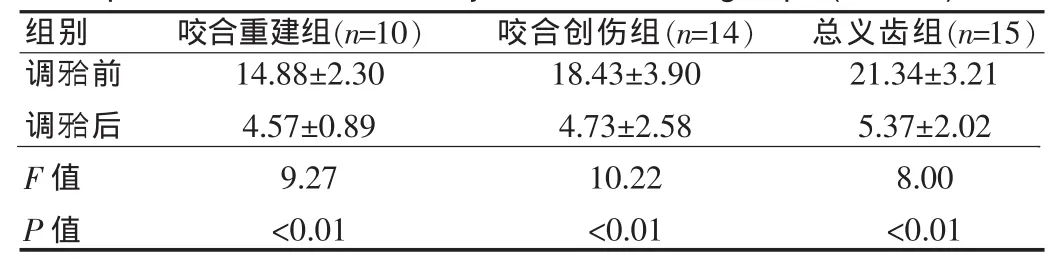

1.2.2 操作 ①连接好咬合片、信号转换器及计算机。②在计算机上输入患者信息,打开测量程序。③将咬合片置于患者上下牙弓之间,按下信号转换器上的开始键,嘱患者自然咬合至牙尖交错位(正中牙合位)并保持2 s。计算机自动记录并显示测量结果。④再分别嘱患者自正中牙合位做前伸、左侧方运动及右侧方运动,分别记录测量结果(图2)。

根据分析结果显示的咬合高点、咬合干扰点位置,咬合力中心点(COF)的位置以及左右侧咬合力百分比值等分析全口咬合状况,确定调牙合方案及需调牙合的牙位。再用常规咬合纸在全口牙齿上咬出咬合印记,在相应的位点进行有针对性地调牙合。调牙合后再用T-ScanⅡ检查调牙合效果。如此反复,直至达到理想的咬合状态:即消除所有的正中牙合、前伸及侧方牙合的牙合干扰,正中牙合时COF位于或接近中心区,左右侧的咬合力百分比值基本相等(分别接近50%)。总义齿患者前伸及侧方运动时达到平衡牙合要求。1周后复查,对重新出现的牙合干扰再次调牙合。第2周后再次用T-ScanⅡ复查,所得结果作为调牙合的效果评价。

1.3 调牙合效果评价指标

患者主观感觉的变化:全口咬合是否均匀稳定,有无咬合高点存在。咬合力量的变化、咀嚼功能的变化、牙齿咬合不适、或咬合疼痛的变化等。

咬合状况的客观评价指标:

1.3.1 异常咬合接触点的数量 包括正中牙合位时的早接触点和咬合高点以及非正中牙合位时的干扰点。是指咬合接触早期(轻度咬合时)某一对或多对上下牙齿早于其他牙齿接触的咬合点。咬合高点指在正中位咬合后期(重度咬合时)某一个或几个咬合力量明显高于其他牙齿的咬合点(图3)。轻咬合时的早接触点在重咬合时可能不表现为咬合高点(图4),也可能成为咬合高点(此时按1个点计算)。

1.3.2 非正中位干扰点 是指天然牙列患者下颌前伸运动时后牙出现的接触点或侧方运动时平衡侧出现的接触点。总义齿患者为达到平衡牙合,要求下颌前伸时后牙要有接触;侧方运动时平衡侧和工作侧均要有接触,因此不统计此指标。

1.3.3 左右侧咬合力百分比差值[3]即∣左侧咬合力百分比-右侧咬合力百分比∣,以绝对值表示。差值越大,左右侧咬合力越不均衡。T-ScanⅡ系统能自动计算出左右侧咬合力量的相对大小,以百分比表示。双侧咬合力量相等时,左右侧咬合力百分比各为50%,差值为0。

1.3.4 咬合力中心点(COF)的位置[4]计算机自动计算并显示COF点位置。反应左右及前后全口咬合力量的均衡状态。COF位于中心阴影区内表示全口咬合力量基本均衡。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 患者主观感觉的变化及临床表现

2.1.1 咬合重建病例 调牙合后患者明显感觉咬合舒适,咬合均衡,咬合力量明显增加,咀嚼功能恢复良好。无牙齿松动、咬合疼痛、咀嚼肌及关节疼痛等不适感。所有病例半年后复查,均无修复体松动、崩瓷、移位等现象出现。

2.1.2 咬合创伤病例 大部分患者调牙合后感觉牙齿咬合疼痛或咬合不适明显减轻、咬合舒适,咬合力量增加。半年后复查,患牙扣诊不适明显减轻。牙齿松动度明显改善。

2.1.3 总义齿病例 调牙合后感觉咬合舒适,咬合力量及咀嚼功能明显改善。义齿稳定性明显增加。所有病例口腔黏膜均无明显的压痕、破溃、充血等现象。

图4—6分别给出CEBA在基于市场数据下标定3种期权定价模型参数的寻优迭代过程以及由标定参数计算出的期权价格和市场期权价格的对比。对比3条迭代的特征曲线可以发现,标定Merton模型时收敛最快,其次是Heston模型,最慢的是Bates模型,这与解空间维数和模型的复杂度相匹配。从图中也可以清楚地看出市场数据和3种模型模拟(标定)的期权价格的差异都不大,最为吻合的是Bates模型,其次是Heston模型,最差的是Merton模型,这可能源于模型对市场刻画的准确度,即Bates模型对此时的市场刻画最为准确。

2.2 异常咬合接触点的数量变化

见表1。由表1可知,在T-ScanⅡ系统指导下进行二次调牙合基本牙合能完全消除正中牙合位的早接触点和咬合高点,以及非正中牙合位的牙合干扰点。但在咬合重建组,有1例病例在二次调牙合1周后仍有一处咬合高点存在。

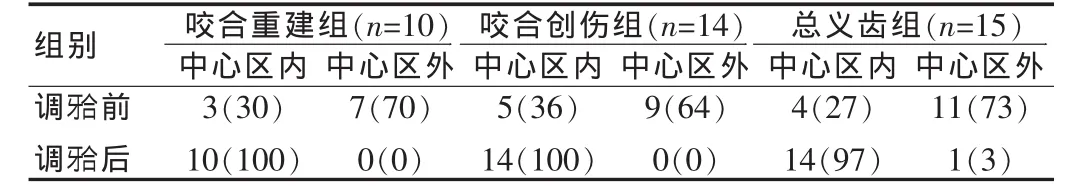

2.2 正中牙合位左右侧咬合力百分比差值变化

见表2。由表2可知调牙合后三组患者在正中牙合位左右侧咬合力百分比差值较调牙合前均有显著减少(P<0.01),双侧咬合力量基本平衡。

2.3 咬合力中心点(COF)的位置变化

见表3。由表3可知,经T-ScanⅡ指导下系统调牙合后,除总义齿组有1例病例外,三组中所有患者正中牙合位时的咬合力中心点均位于中心区内。

3 讨论

在口腔修复中,均衡分散咬合力量,消除牙合创伤、牙合干扰是保证修复体成功的关键。不良的咬合力量不仅可以导致修复体的失败,还会引起基牙的咬合创伤、松动、劈裂、折断或加重牙周炎的进展,从而导致基牙的拔除。严重者甚至还会导致咀嚼肌的紧张、疲劳,或导致颞下颌关节病的产生[4]。因此,对修复体甚至全口牙齿的咬合状况、咬合力量进行全面的分析和评价,准确细致地调牙合,合理控制咬合力量,在修复临床中尤其在一些进行大范围的复杂修复时,显得尤为重要。

在正常生理状态下牙齿的咬合是一个连续的动态过程。在从上下牙齿接触、牙尖滑动到正中牙合位紧咬的过程中,由于牙周膜的可让性以及咀嚼肌、关节及颌骨的弹性变形,咬合接触点的位置和力量都在时刻发生变化。常规的咬合检查方法如蜡片法、咬牙合纸法、箔片法、光牙合分析法等均只能反映静态的咬合接触及咬合力量状况,而且其显示的状态是整个咬合过程中咬合接触相互叠加的结果,无法准确分析在动态的咬合过程中牙合干扰点出现的时间,咬合力的分布、力的大小等,因此临床使用中常常需要口腔医师丰富的临床经验,其准确性和可靠性受到很大限制。

T-Scan咬合分析系统由美国波斯顿的T-Scan的公司在1984年研制推出[5],1998年更新换代后,T-ScanⅡ系统在国外已开始广泛应用。与传统咬合分析法相比,T-ScanⅡ咬合分析系统具有以下优点:能记录每一个接触点咬合力的大小及其动态变化过程。对临床调牙合具有重要的指导意义。能自动测量全口咬合的力的中心点(center of force,COF),大大增强对全口咬合力平衡状态的了解。咬合片薄(60 μm):马蹄形的咬牙合片内由电路交叉形成1 500各咬合点,测量准确。显示直观,由电脑同步显示全口咬合点的力的大小的柱形图、平面图,以及COF的位置变化。在临床操作中简捷、方便、直观。可用于椅旁直接指导调牙合。计算机记录、分析和显示测量数据,管理、存储方便。准确度和重复性高[3],不受唾液等口腔环境的影响[6]。

由于T-ScanⅡ系统具有以上优点,它已成为口腔临床及基础研究中重要的一项咬合分析系统。其检测精确性及敏感性也已为许多国内外研究者所认可[2,7]。目前在国际上已广泛应用于:修复临床的义齿调牙合、种植义齿的咬合调整[8]、不良咬合力的测定和调改[9]、颞下颌关节病的咬合分析和治疗[10-11]以及正颌外科[12]、正畸、牙周病的调牙合等。

表1 三组病例调牙合前后早接触点、咬合高点及牙合干扰点的数量变化(±s,个)Tab.1 Changes of the numbers of premature contacts,high contacts and interferences after occlusal adjustment in three groups(±s,case)

表1 三组病例调牙合前后早接触点、咬合高点及牙合干扰点的数量变化(±s,个)Tab.1 Changes of the numbers of premature contacts,high contacts and interferences after occlusal adjustment in three groups(±s,case)

组别 咬合重建组(n=10)早接触点 高点 牙合干扰点咬合创伤组(n=14)早接触点 高点 牙合干扰点总义齿组(n=15)早接触点 高点调牙合前调牙合后1.9±0.3 0.0±0.0 1.5±0.2 0.1±0.1 0.6±0.1 0.0±0.0 1.6±0.2 0.0±0.0 1.2±0.1 0.0±0.0 0.3±0.1 0.0±0.0 2.1±0.2 0.0±0.0 1.8±0.3 0.0±0.0

表2 三组病例调牙合前后正中牙合位左右侧咬合力百分比差值变化(±s,%)Tab.2 Changes of bilateral differences of contact forces at centric position after occlusal adjustmen in three groups(±s,%)

表2 三组病例调牙合前后正中牙合位左右侧咬合力百分比差值变化(±s,%)Tab.2 Changes of bilateral differences of contact forces at centric position after occlusal adjustmen in three groups(±s,%)

调牙合前调牙合后F值P值组别 咬合重建组(n=10)14.88±2.30 4.57±0.89 9.27<0.01咬合创伤组(n=14)18.43±3.90 4.73±2.58 10.22<0.01总义齿组(n=15)21.34±3.21 5.37±2.02 8.00<0.01

表3 三组病例调牙合前后正中牙合位咬合力中心点(COF)的位置变化Tab.3 Changes of the positions of COF after adjustment in three groups

咬合重建病例及总义齿病例在进行常规初步调 后将义齿粘固或戴入后,用T-ScanⅡ系统检查,发现患者仍存在较多的咬合高点、早接触点及牙合干扰点,双侧咬合力比值也相差较大,全口咬合处于不平衡状态。说明单纯用咬合纸进行常规调牙合,很难达到理想的咬合状态,效果较差。在TScanⅡ系统指导下进行2次调牙合后1周复查,几乎所有病例均无咬合高点、早接触点及牙合干扰点存在,左右侧咬合力百分比差值也显著减少(P<0.01),双侧咬合力量均衡,咬合力中心点也基本位于中心区,达到了稳定的、理想的咬合状况。这对保证修复体的质量,维持咀嚼系统的生理健康具有重要意义。

在咬合重建病例中,有1例病例在调牙合1周后又出现了新的咬合高点,这可能是由于咬合重建改变了患者整个咀嚼系统的功能状态,在新义齿的使用过程中,患者咀嚼肌的紧张度或关节的位置可能会出现细微的调整,从而使咬合状态发生微小变化所致。同时,由于牙周膜的可让性,固定义齿粘接时牙齿可能因挤压而发生轻微移位,以后又逐渐恢复而使咬合状况改变,而且天然牙齿在功能状态下本身也会有微小的移动。这提示我们单次咬合调整往往很难达到稳定的理想的咬合状态,对一些复杂的修复病例常常需要进行间隔一定时间的多次调牙合。

总之,T-ScanⅡ咬合分析系统在修复临床中能准确评价和测量患者的咬合状态,精确指导临床医师进行调牙合,有效消除咬合干扰和咬合创伤,达到咬合力量的均衡分布。尤其对于需要进行全口调牙合的复杂病例,该系统具有无可比拟的优势,具有极高的临床应用和推广价值。

[1]Baba K,Tsukiyama Y,Clark GT.Reliability,validity,and utility of various occlusal measurement methods and techniques[J].J Prosthet Dent,2000,83(1):83-89.

[2]胡志刚,程辉,程祥荣.T-ScanⅡ系统在口腔医学中的应用[J].口腔颌面修复学杂志,2006,7(2):142-145.

[3]胡志刚,程辉,郑明,等.正常牙合牙尖交错位咬合平衡的定量研究[J].中华口腔医学杂志,2006,41(10):618-620.

[4]Learreta JA,Beas J,Bono AE et al.Muscular activity disorders in relation to intentional occlusal interferences[J].Cranio,2007,25(3):193-199.

[5]Maness WL,Benjamin M,Podoloff R,et al.Computerize occlusal analysis:a new technology[J].Quintessence Int,1987,18(4):287-292.

[6]Saracoglu A,Ozpinar B.In vivo and in vitro evaluation of occlusal indicator sensitivity[J].J Prosthet Dent,2002,88(5):522-526.

[7]王琛,殷新民.咬合分析仪的应用状况[J].国外医学:口腔医学分册,2004,31(3):226-227.

[8]Kerstein RB.Computerized occlusal management of a fixed/detachable implant prosthesis[J].Practice Periodontal Aesthetic Dentistry,1999,11(9):1093-1102.

[9]杨文丽,林雪峰,邹波,等.楔状缺损与干扰关系的研究[J].华西口腔医学杂志,2007,25(4):383-385.

[10]张渊,王美青.应用T-ScanⅡ系统对TMD患者调牙合治疗的分析研究[J].实用口腔医学杂志,2003,19(3):238-240.

[11]侯潇,汲平,马慧芬,等.利用咬合力计指导调牙合治疗颞下颌关节紊乱病[J].口腔颌面修复学杂志,2008,9(1):54-57.

[12]Iwase M,Sugimori M,Kurachi Y,et al.Changes in bite force and occlusal contacts in patients treated for mandibular prognathism by orthognathic surgery[J].J Oral Maxillofac Surg,1998,56(7):850-856.