VLBI台站电磁兼容性评估

2011-01-25刘奇

刘 奇

(中国科学院国家天文台乌鲁木齐天文站,新疆 乌鲁木齐 830011)

评估系统电磁兼容性,最直接的方法是电磁兼容性试验与仿真。采用试验与仿真可以对系统进行可信度评价,找出系统内电磁兼容性的问题所在,并指出系统设计方案的缺点。然而,试验与仿真获得的数据只能反映系统离散的、局部的特性,无法反应系统整体电磁兼容性能的优劣。要想用这些离散的测试和仿真数据反映系统整体的电磁兼容性能,需要研究系统级的电磁兼容性评估技术。

1 系统电磁兼容性评估技术发展概述

国外对系统电磁兼容性的研究始于20世纪70年代。1969年,Herbert K Mertel在文[1]中提出了对大型的电磁兼容项目采用“电磁兼容分数”(EMC scores)来反映其系统整体电磁兼容性的想法,并指出这种做法对电磁兼容项目的管理和工程实施具有重要的意义。近5年来,数据库技术、媒体开发技术等先进计算机技术得到迅猛发展[2],为电磁兼容分析预测基本计算模型集成化技术的研究提供了有力的工具。国外己经开发出专门的电磁兼容知识库系统和数据解释分析系统,并通过对电子线路计算机辅助设计和设计文件的分析给出系统级电磁兼容性的设计建议[3]。之后国外主要通过理论计算对用电设备或系统的电磁兼容程度进行分析评估。较常见的评估手段是干扰裕度模型,基本思想是分析系统内的主要干扰源、敏感设备及潜在的耦合干扰途径,通过计算耦合到敏感设备上干扰电压/电流与敏感度差值的大小(即干扰裕度),对系统局部或整体的性能进行评价。目前,美国开发的IEMCAP系统[4]可以同时处理多达200个以上的干扰源和干扰接受体,能够对飞机、航天器、导弹、地面系统等复杂系统内的电磁兼容性进行评估[5-7]。

在国内,文[8]提出用可靠性理论中级联和并联端口分析系统,然后结合专家打分的方式最终给出系统整体电磁兼容性评价;文[9]提出系统间电磁兼容分析与仿真,在分析了局部区域中的无线电系统间相互干扰的特点及目前存在的无线电系统体系结构的基础上,根据电磁干扰预测方程和多级预测原理,确定了预测分析方案。采用通用模型分别对发射机、发射天线、接收天线和接收机进行了电磁兼容性预测建模。文[10]提出对特种飞机进行全面的电磁兼容性评估,通过构造关联矩阵获得敏感设备接收干扰信号的总功率,然后用接收总功率与干扰门限功率的比值对燃油、人员、敏感设备进行安全性的评价,这种方法本质上和国外的干扰裕度模型相同。但是这些方法相对比较简单、直接,同时受制于专家的经验水平,其结果主观片面。

综上所述,国内外针对系统级电磁兼容性评估理论的研究处于起步阶段,已经提出的一些方法或实践都有各自的不足。本文通过对各种评估方法的分析与对比,提出适用于VLBI系统电磁兼容性的综合评估方法,具有一定的工程意义。

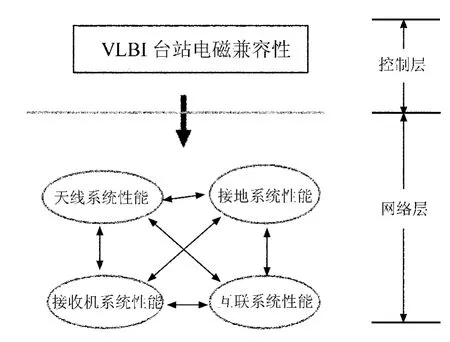

2 VLBI台站电磁兼容性

我国国家军用标准GJB72A-2002[11]规定,电磁兼容性是指电子、电气设备或系统在预期的电磁环境中按设计要求正常工作的能力。它反映的是设备或系统承受电磁骚扰时能正常工作,同时又不产生超过规定限值的电磁骚扰。它是设备或系统的重要性能指标,也是保障系统的工作效能和提高系统可靠性的重要因素。

VLBI台站内共存有天线系统、前端接收机系统、终端系统、时频系统以及变频调速器、电风扇、空调机、开关电源等易产生电磁干扰的设备,这些设备通过电源系统、接地系统、互连系统以及空间辐射产生电磁干扰耦合,导致系统电磁环境非常复杂,影响系统的电磁兼容性。

VLBI台站电磁兼容性具有如下特点:系统组成复杂,在有限的空间内存在大量的各种类型的设备,各设备之间通过电源系统、互连系统、接地系统、空间耦合构成各种联系,这些联系都有可能成为潜在的干扰耦合途径。

影响系统总体电磁兼容性的指标众多,有些指标可以通过测试方法直接获得,有些指标则需要通过仿真或者解析计算的方法才能获得,还有些指标无法获得定量的表述,为了便于评估,需要将定性的描述转化为定量的描述;在获得了各影响因素的评价指标之后发现,各指标的表达形式不同、量纲不同,不便于在同一基准下进行比较,因此还要对各指标进行规范化处理。

3 系统评估方法

系统评估通常是指对被评估系统所进行的客观、公正、合理的全面评价,可抽象地表述为:在若干个备选方案中,如何确认各个方案性能的好坏[12]。评估涉及数学、运筹学、管理学和相关领域的自然科学,是一门横跨自然科学与社会科学并涉及人类思维领域的新兴交叉学科。

评估方法的发展大致经历了3个阶段:第1阶段是评估的规范化、程序化;第2阶段是评估的数学化、模型化、计算机化;第3阶段评估的特点是硬技术与软技术的结合,是定量与定性的结合,是技术与艺术的结合。硬技术主要是指运筹学,软技术主要指创造学。当代数学的发展,为评估科学提供了重要的理论方法,而计算机技术的发展,为评估科学提供了强有力的辅助工具和信息处理手段,成为实现评估科学的重要物质基础[13]。

3.1 系统评估理论基础

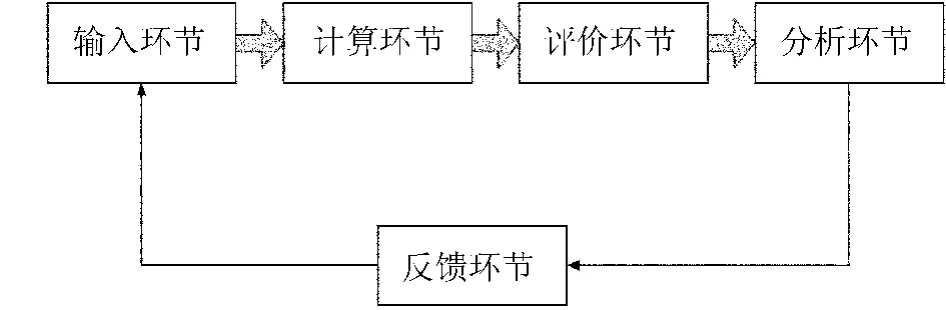

评估的整个过程就是提出问题、分析问题和解决问题的过程,主要包括4个阶段,其流程如图1[14]。

决策者应根据实际工作的需要,在充分考虑现实性和可能性的基础上,提出需要进行评估的研究问题,并尽可能地明确所研究系统的结构与特点;在构成问题的阶段,明确系统的层次关系、主要元素、影响因素,并根据评估目标形成一个评估指标体系;然后,根据系统实际的特点构造适合于系统的评估方法;最后,根据已确定的指标体系与评估方法,结合决策者的价值判断,排列各备选方案的顺序。系统的分析、综合和评价是评估的主要阶段。如果评价的结果不够满意,可根据反馈的信息,返回到以前阶段重复地更深入地进行分析研究,以期获得尽可能满意的结果。

图1 评估的基本流程Fig.1 Flowchart of the overall evaluation process

3.2 系统评估方法分析

表1为常用的评估方法,通过对比分析可以看出:每种评估方法都有一定的适用性,不能将它们直接应用到VLBI台站电磁兼容性评估中。沈宣江[15]结合层次分析法(AHP)法与理想点排序法(TOPSIS)法各自的优点,构造了适合于车载通信系统电磁兼容性的AHP-TOPSIS多指标评估方法。

但是影响VLBI台站电磁兼容性的各个指标,以及它们之间存在的不可忽视的相互依存、相互影响的关系。为真实地反映待评估系统的非线性特征及指标间的相互作用,以便更有效地实现评价目的,有必要引入网络层次分析法。ANP是由AHP的延伸发展,这就意味着它不仅具有AHP的优点,而且因其以网络形式呈现复杂问题,在一定程度上弥补了AHP的不足。

表1 常用评估方法对比[15]Table 1 Comparison of commonly used evaluation methods[15]

3.3 改进的ANP-TOPSIS综合评估方法

胡超[16]提出ANP-TOPSIS综合评估方法是在AHP-TOPSIS方法基础上的改进,ANP-TOPSIS综合评估方法更优化,更适合VLBI台站电磁兼容性整体性评估。但是通过ANP获得的权系数主观因素影响较大,权系数主要是通过判断矩阵的输入后经过复杂计算获得的。所以,判断矩阵的输入也就成为权系数获取的关键环节,其中每个元素是专家对属性进行两两比较,并在一定的标度下对相对重要性进行赋值得到的,但是由于标度的有限性,专家只能在有限的几个刻度中进行选择,加上专家本身在识别判断上有最小分辨率,就使得判断矩阵中的元素带有一定的不确定性,并不能作为权系数比值的精确结果,而矩阵本身也变得不相容。在此基础上得到的权系数也就不可避免地存在一定的偏差。对于这个问题,从矩阵元素出发,考虑评估过程的实际情况,运用权系数确定的区间调整法[17],以减少主观因素的影响,从而改善了ANP-TOPSIS综合评估方法,算法流程如图2。

4 系统电磁兼容性评估模型

通过对VLBI台站电磁兼容性分析及评估理论的分析,选用适合系统电磁兼性的改进的ANPTOPSIS综合评估方法,评估模型如图3,首先将系统元素划分为两大部分,第1部分称为控制层,包括问题目标及决策准则,且所有的决策准则是彼此独立的;控制层中可以没有决策准则,但至少要有一个目标,控制层中每个准则的权重均可用传统的AHP方法获得;第2部分为网络层,它是由所有受控制层支配的元素组组成,其内部是相互依存、存在反馈和反支配的网络结构[18]。

图2 改进的ANP-TOPSIS方法Fig.2 Flowchart of the improved ANP-TOPSIS method

5 系统级电磁兼容性分析

通过对VLBI台站系统级电磁兼容性评估,可更深入的了解系统级的抗干扰性能。但是,分析系统内部的薄弱环节、关键环节及设备级电磁兼容性对系统的设计及局部改进拥有更重要的意义。如图4,可以在评价环节后加入分析环节,对系统内部薄弱环节、关键关节及设备级电磁兼容性进行分析,从而获得影响系统电磁兼容性的薄弱环节和关键环节。通过分析预测,可以将其重要信息反馈给输入环节,这样就构成了一个闭环系统,对系统的整体设计及局部设备维护提供参考及建议。

图3 VLBI台站电磁兼容性评估模型Fig.3 Model of electromagnetic compatibility evaluation for a VLBI station

6 小结

图4 基于系统级评估的内部环节分析Fig.4 Analysis for internal steps of system-level evaluation

本文对系统级电磁兼容性评估方法做了深入研究,分析了VLBI台站的系统电磁兼容性,并提出适用于此系统电磁兼容性的综合评估方法;系统指标体系的确立与完善需要做进一步的工作;其次,测试与仿真技术的应用、数据分析及局部评估方法的研究有待于进一步的加强。

[1]Herbert K Mertel.Evaluation of EMC Programs [J].IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility,1969,11G:173-176.

[2]W P Wagner,J Otto,Q B Chung.Knowledge Acquisition for Expert Systems in Accounting and Financial Problem Domains [J].Knowledge-Based Systems,2002,15(8):439-447.

[3]Ljubica Nedovic,Vladan Devedzic.Expert Systems in Finance-A Cross-section of the Field[J].Expert Systems with Applications,2002,23(1):49-66.

[4]Johnson W R,B D Cooperstein,A K Thomas.Developement of a Space Vehicle Electromagnetic Interference Compatibility Specification[C]//NASA Contract 9-730-5,Final Engineering Report,Document 08900-600-1-T000,TRW Systems,Redo-udo Beach,1968.

[5]A Drozd.Application of the Intrasystem EMC Analysis Program for Complex System Modeling and Analysis[C]//Conference Proceedings of the 8th Annual Review of Progress in Applied Computational Electromagnetics,1992:449-458.

[6]Baldwin T E,Capraro G T.Intrasystem Electromagnetic Compatibility Analysis Program(IEMCAP)[J].IEEE Electromagnetic Compatibility Society,1980,EMC-22(4):224-228.

[7]Capraro G T.The Intrasystem EMC Analysis Program[C]//AGARD Lecture Series No.116 on EMC,1981,4:1-22.

[8]Gao Wanfeng,Su Donglin,Dai Fei,et al.Method of Systemic EMC Evaluation [J].International Symposium on Electromagnetic Compatibility,2007:251-254.

[9]陈鸿.系统间电磁兼容性预测分析与仿真 [D].成都:电子科技大学,2006.

[10]苏东林,王冰切,金德琨,等.电子战特种飞机电磁兼容预设计技术 [J].北京航空航天大学学报,2006,32(10):1241-1245.Su Donglin,Wang Bingqie,Jin Dekun,et al.EMC Pre-design Technologies on EW Special Aircraft[J].Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics,2006,32(10):1241-1245.

[11]总装备部电子信息基础部.GJB72A-2002电磁干扰和电磁兼容性名词术语 [S].北京:中国标准出版社,2002.

[12]岳超源.决策理论与方法 [M].北京:科学出版社,2003.

[13]白思俊.系统工程 [M].北京:电子工业出版社,2006.

[14]郭齐胜,郅志刚,杨瑞平,等.装备效能评估概论 [M].北京:国防工业出版社,2005.

[15]沈宣江.车载通信系统电磁兼容性能评估技术 [D].西安:西安电子科技大学,2008.

[16]胡超.基ANP的车载通信系统电磁兼容性能综合评估[D].西安:西安电子科技大学,2009.

[17]刘琼林.多属性决策中权系数确定的区间调整法 [J].运筹与管理,2006,15(2):53-55.Liu Qionglin.Interval Adjustment in Weight Assigment of Multiple Attributes Decision Making[J].Operations Research and Management Science,2006,15(2):53-55.

[18]王莲芬.网络分析法(ANP)的理论与算法 [J].系统工程理论与实践,2001(3):44-50.Wang Lianfen.The Theory and Algorithm of Analytic Network Process[J].Systems Engineering——Theory & Practice,2001(3):44-50.