抗战时期四川民营工业兴衰及其与政府关系研究

2011-01-03吴仁明

吴仁明

(1.成都理工大学 政治学院,成都 610059;2.四川大学 历史文化学院,成都 610064)

抗战时期四川民营工业兴衰及其与政府关系研究

吴仁明1,2

(1.成都理工大学 政治学院,成都 610059;2.四川大学 历史文化学院,成都 610064)

抗战时期,沿海大量民营工业迁入四川,内迁企业通过改造、合作、出租出售、扩建等方式及其后方民营企业的新建,四川民营经济获得一个“嵌入式”发展的良机,但1942年后四川民营工业陷入衰退,其中国民政府的政策导向起了决定性的作用。从四川民营工业的贷款情况、税收负担以及政府对民营工业的统制三个维度来分析,战时四川民营工业“嵌入式”发展的成败对我们实现邓小平“两个大局”思想具有一定的借鉴意义。

抗战;四川民营工业;兴衰;政府

在中国全面抗战爆发后,沿海地区大量工业企业内迁,这是抗战时期国民政府经济生活中的第一个重大行动。但是仅有这些工业是不够的,所以充实大后方产能,是支援抗战、维持国民政府经济正常运转的基本方针。为此,国民政府经济部提出“以西南诸省为主要地区,开发各种矿产,建立公营重工业,而于民营工业及乡村手工业为普通之调整和提倡”。[1]四川作为大后方的经济中心,在沿海企业大量内迁和国民政府的大力扶持下,四川的民营工业企业就获得了一个难得的发展良机,这不仅有力支持了当时的抗战,也为今后四川工业企业发展奠定了基础。而目前学术界对此述及的却甚少,本文力图就所能取得的资料,对此作进一步之探究。

一、抗战时期四川民营工业企业的“嵌入式”发展

旧中国工业企业集中于沿海地区,内地工业极少,1937年中国有工业企业3849家,仅上海一地就有1290家,内地四川省算是较好的,但数量也很少,如机械、冶金工业,战前四川仅有19家,资本总额为30000元,平均每家1579元。[2]这样的工业基础,显然难以担当“民族复兴基地”的重任。

战时四川经济的勃兴,主要就是由沿海企业内迁所带来的,而这种模式被后来的学者称为“嵌入式”发展,(1)这是战时四川民营工业企业发展的突出特点,其方式主要有沿海民营企业内迁、内迁企业的改造、合作、扩建及其后方民营企业的新建等,下面分别阐述。

(一)沿海民营工业企业的内迁

战前后方有的是原材料与人力,但缺乏设备、人才,所以“充分利用已有之机械以供内地建设,便可迅速成功,且可节省外汇”。(2)沿海民营工业内迁首先拉开四川民营工业大发展的序幕,这更是战时中国经济动员的先声。

时任军事委员会厂矿迁移委员会执行组组长的林继庸在1943年5月就撰文指出,从抗战开始到1943年止,内迁工业企业452家,迁入四川就达250余家,占一半以上。迁入后方的工业物质重量达到12万多吨,工业移民10多万人,在四川重庆、成都、宜宾等地,“蓦地里跳出几个大规模的新式工业区来,作为供给抗战需要的重镇”[3],而作为工业发达的上海,其民营工业界人士首先响应号召,觉得在英美等国租界没有民营工业前途,也不甘以厂资敌,于是,“他们联合着同志们,分头接洽,一起动手,在炮声火光中抢救出他们所需要的机件工具材料,遵从着上海工厂迁移监督委员会的指示,经历过许多困难,卒能抢运出许多物资”。[3]

据学者孙果达的统计,当时内迁四川的民营企业共232家,迁往重庆212家,占绝大多数,迁往宜宾2家,成都1家,川西3家,川东2家,情况不明10家。而这些内迁企业中由上海迁入92家,由武汉迁入92家,由南京迁入12家(3),其余分别从无锡、济南、宜昌、九江、郑州、杭州、南通、沙市等地迁入。其中,机器五金类企业100家,占总迁入企业数的43.1%;电器类企业18家,占7.6%;化学工业类36家,占15.5%;纺织工业类20家,占 8.6%;食品工业类10家,占4.3%;文化类32家,占13.8%;煤矿业 4 家 ,占 1.7%;其他 12 家 ,占 5.2%。(4)至此 ,四川的民营企业的工业门类已经相当齐全了,其中机器制造业是内迁民营企业的主力,实为“抗战期间后方机器工厂的中坚分子,对机器制造功厥至大”。战前,四川重庆一地机器制造企业仅十余家,并且仅以修理为主,但到1939年8月,重庆有民营机器制造企业80多家,最大的渝鑫钢铁厂资本达到50多万元。[4]

(二)民营工业企业的改造、改组与合并

首先是内迁企业促进了民营企业进行技术改造,扩大生产规模。因为原有企业技术落后、资本额小、产能也比较小,不能满足战时军民需要。如抗战时期,四川自贡民营井盐灶户通过加深凿办新井,改站炉机车为卧炉机车等技术改进,同时进行真空凿盐、设立电动机车的新设备新技术,形成了近代以来四川自贡井盐最大规模的投资热潮。仅1941年一年,自贡新凿井231眼,耗资4700多万元。[5]上海顺昌机器厂本为上海一个面粉厂的机修厂,迁到重庆后,积极进行技术改造升级,添置各种设备,很快建立了生产工作母机,成为一个万能厂,为后方工厂提供了大量机床。[6]这种技术的改造在四川原有民营企业与内迁企业几乎同时都在进行,抗战的刺激促使他们技术升级和扩大产能,促进了四川民营企业的发展。

其次,促使民营工业企业之间及其与官办企业的合并、合作。如前所述,内迁企业由于普遍面临生产原料供应困难及其设备损坏或不配套、技术工人缺乏等困难。因为“惟各厂皆系匆促迁来,机器设备,未能俱全,故力能承造一种兵工器材全部工作之工厂甚少,大多数只是一种器材之局部工作或零件。这种事实,使机器有相互补充作用的厂家,彼此联合,共同承作”[7]。《内迁工矿复工办法》规定,内迁企业必须尽快复工,复工期限已满没有复工的,工矿调整将拒绝其协助请求,届满3周没有复工的工矿调整处将强制移用其基料之全部或一部。[8]下面是内迁四川部分民营企业合并一揽表:

表1 内迁四川部分民营企业合并情况表(4)

通过合并,企业资本力量迅速增强,技术力量迅速改进,产能也就能够实现倍增。如重庆本地的三峡布厂与内迁的常州大成纺织厂、汉口隆昌染厂三厂合并组建大明织染厂,购进先进设备,成为重庆棉纺织业的龙头,带动了整个重庆棉纺工业的发展。

另外就是民营企业之间的合作。例如,内迁四川的河南中福煤矿与天府煤矿合作,九江大中华火柴厂与重庆华业火柴厂合作;也有内迁企业与科研单位的合作,如科学仪器管化学厂就与国立医专合作,以利技术之改进。

最后,内迁民营企业的出租出售,以进一步整合力量。一些民营企业在内迁过程中由于设备的丢失、技术人员的缺乏或资金的困难等,被迫出租出售。如汉昌机器厂出售给裕华机器厂,中国无线电社出售给中国兴业部并成为其下属电业部,专门生产手提式发电机和广播设备等,既济水电公司和沙市电灯厂出售给资源委员会,成为国有企业,龙章造纸厂出售给财政部并被改为中央造纸厂。

(三)新建民营工厂

新建民营工厂,主要是为了增强四川经济活力,制造后方军民急需的物资,加强与内迁民营企业以及各种工业企业的联系。由于四川民间资本的不足,新建民营工业许多是由沿海内迁的商人资本家而建。

仅仅依靠内迁工业的生产是不够的,必须动员四川全体的企业界、技术界和金融界与全川人民同力合作,方能收获巨大的经济建设成果。国民政府颁布《非常时期工业奖助暂行条例》、《经济部小型工业贷款暂行办法》、《战时领办煤矿办法》等法律法规,鼓励扶持民营工业发展。对新建民营厂矿实行低息贷款甚至财政援助。1938年对民营企业贷款2578亿元,1939年猛增到7269.96元,其中一半以上投向四川民营企业。

比如电力工业,就需要大力新建工厂。因为大量企业内迁,电力需求激增,工矿调整处鼓励民间资本投资电机发电机、蒸汽发电机、汽发电机、煤气发电机、柴油机、桐油机等,由于电力实在不敷调配,还督促各工厂自行发电,“这个数量不在少数”。在同一个地区建立几个电厂,“互相连通,以便万一某厂机件有阻碍时,另一电厂可以救济应用”。[9]由于敌机时常侵袭,工矿调整处加强了对民营电厂的保护,1939年派遣技工50人,昼夜不断搭建钢板、钢骨、铺建水泥木料等,2名技工因为劳累过度牺牲。

又比如造纸,抗战前成规模的仅有嘉乐造纸厂一家。抗战初期,纸张需求激增,但沿海造纸企业又未大规模内迁,于是四川省府鼓励民营企业投资造纸厂,兴建了兴蜀纸厂、川嘉纸厂、四川造纸厂、铜梁试验纸厂,到1945年四川造纸厂达到13家。[10]

新建民营企业还有一个重要原因就是沿海民营企业迁入四川较为分散,各个企业的配套很不够,加之原来的一些上下游配套企业没有西迁,势必造成生产难以为继,于是补齐上下游就必须新建一些工厂。战时非常重要的机械工业内迁很多,国民政府就鼓励投资新建钢铁厂、生产五金螺丝等的工厂。所以,必须通盘考虑,不失却其中一环一节。通过新建或兼并、重组、出租出售等方式,盘活了内迁民营工业,假设1938年工业设厂指数为100的话,1939年为206.42,1940年为263.76,1941年为395.41[11]。民营工业企业的新建促进了四川经济的内生型发展,一定程度上也促进了四川社会经济的转型。民营经济的大发展成为四川工业化的先声,也是四川有史以来最大规模的工业化运动。

二、战时国民政府在四川民营工业企业发展中的作用

战时四川民营工业的“嵌入式”发展,主要是在抗战大背景下由政府强力主导的,但对于政府在民营经济发展中的作用,学者却有不同的看法(5)。笔者认为,国民政府在四川民营工业的发展中的作用是举足轻重的。

(一)国民政府在民营企业内迁中的作用

在中央层面,国民政府组建了工矿调整委员会,隶属于经济部,经济部部长翁文灏亲自兼任处长。为鼓励和支持大后方民营工矿业的发展,国民政府专门成立了工矿调整处,隶属于经济部,协助沿海民营企业内迁和促进民营企业生产的发展,掌理“民营工矿业资金的筹措、协助;材料和动力的供应调剂;工矿设备的迁移、补充;工矿建筑的规划、协助;工矿产品的运销、分配”[12],统一领导沿海企业的搬迁,并在搬迁过程中给予运输费补贴和贷款。1937年行政院决议向上海内迁民营工厂拨款56万元用于搬迁,并提供低息贷款 329万元,无偿拨地 500亩(6)。到1941年6月止,共发放搬迁贷款88万多元,分别贷与92家民营企业[13]。

1938年,在得知武汉工业企业(包括内迁到武汉的企业)要西迁时,在武汉抗战的刘湘忙抱病召集四川省专家和官员到武汉“招商引资”,向民营企业主介绍四川省情和资源情况,并商讨搬迁运输、重建等诸事宜,其意恳切。刘湘还电令四川省政府协助征地,勿复刁难。随即四川省政府出台引进内迁企业办法,包括:调集木船150艘,运送机器设备等物资;委托中央信托局,代为办理保险;所有迁川工厂厂地印契免受附加税30%,并规划北碚为工业集中区,先行扩建北碚电厂[14]。为什么迁川的民营企业最多,这不仅仅是因为国民政府在四川,四川地方政府的努力“引资”的诚意与实际行动也是重要原因。

国民政府(包括四川省政府)对沿海民营工业内迁的大力支持,使得四川工业从无到有,从弱到强,改变了中国工业布局严重依赖通商口岸和租界的布局,促使了中国民族工业的独立发展。

(二)国民政府在民营企业内迁后重建复工中的作用

工矿调整处为民营工业企业复工重建最重要的措施就是贷款。在大量民营工业企业搬迁到四川后,工矿调整处为民企实施了营运贷款、建筑及增加设备贷款和疏建、保护贷款等。到1941年6月,共为62家企业贷款,总额为571万多元,“以六个月至一年为限,周息九厘”。[15]其中,建筑及增加设备贷款主要用于新建工厂、厂房,或是添加机器设备等,实行的依然是“周息六厘”的低息贷款,但也规定不能超过股本的一半。到1941年6月,共向113家贷款948万多元,疏建及保护贷款主要用于民营企业的防空贷款,也是周息六厘。到1941年6月,共贷款420万元。

其次,复工后的民营企业由于大量技术工人没有随厂内迁,紧缺技术工人,工矿调整处便为民营企业制定招募技术工人的办法,规定可以到技术工人相对较多较好的沿海或香港地区招聘,每招聘一名,工矿调整处给予旅费30~80元不等。随后,大批技术工人涌向四川等大后方,1938年入川人数为1793人,1939年增加为11413人,1940年则达到12164人。众多技术工人的到来,改变了四川民营工业技术力量单薄的窘况。至1939年8月,重庆机器工业熟练技工达到70%,约为4000人,其中大部分是内迁工厂工人。

再次,帮助引进技术专家,进行技术指导。工矿调整处专门颁布了《技术人员调整办法》,以利引进大量的技术专业人员。该办法规定,引进主要包括矿冶、机械、电器、化工、土木和纺织六大类专家。初期规定了100名的限额,但由于应征人数太多,至1939年工矿调整处废除限额,并规定符合基本要求的人员,都可聘用。到1940年4月,聘用专业技术人员达到1400多人,主要集中在抗战时比较重要的机器、化工、电器、纺织等部门[17]。工矿调整处还帮助个别比较重要的民营企业进行技术指导,如其资助中央工业实验所并与之一起指导铜梁试验纸厂,每日产不同的纸品20多种,主要是新闻纸。其他纸厂在工矿调整处和中央工业实验所的指导下,其产品也有不同程度的改良。

从上述例子来看,无论在民企内迁、复工,还是在资金扶助、技术支援等方面,国民政府在四川民营工业的发展中的作用都不可轻视,这种特殊背景下政府主导的“嵌入式”发展,政府的作用不可能是可有可无或只是反向的延宕。

三、1942年后四川民营工业的衰落及其原因

虽然四川民营工业有了较大发展,可是到1942年以后,四川民营工业却急速下滑,前述设厂指数下降到261.02,到1944年,四川机器工业下降到只有1942年的1/4左右,较1943年下降32.56%。1943年后,新设工厂日渐减少,许多老厂出现减产、停工改组和合并现象,转为经营商业的也十分普遍。例如,1943年重庆871家企业中,减产停工达270余家。抗战期间人口大量内迁,其中又有许多技术专家和工程技术人员,尤其是当时进口商品断绝,帝国主义对民族工业的压力很小,这本来应该是发展内地工业的良机。但1942年以后的民营工业的衰落,究竟是“嵌入式”发展本身的问题还是战时需求的减少,抑或是政府政策导向的改变所造成的呢?(7)笔者认为,这主要是由于国民政府政策的改变造成了民营工业在1942年后的急剧下滑,因为战时四川的物资需求并没有减少反而有所增加,“嵌入式”发展的空间并未萎缩。1942年后,妨碍民营工业发展的“政治桎梏”日渐显现。

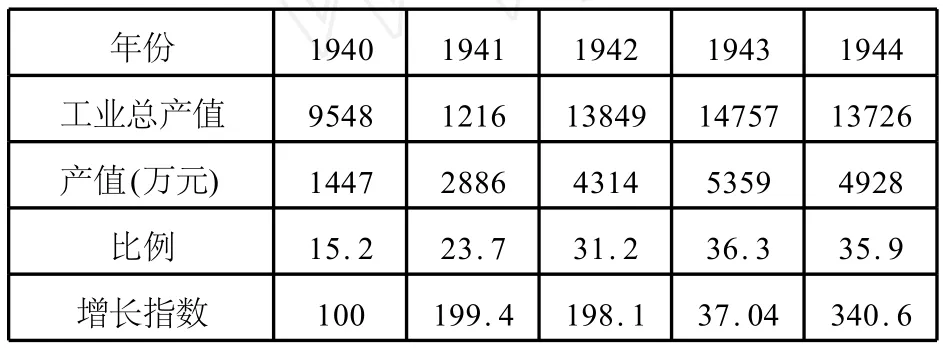

随着四川公营工业的发展,国民政府重视公营工业,轻视民营工业。抗战初期,四川公营工业太差,其建立也需要有一个过程,所以国民政府非常重视民营工业,民营工业也获得了一个难得的发展良机,可是,1942年后,政府的公营工业渐成气候,政府就不再倚重民营工厂了。比如机器制造,1943年5月经济部的《后方工业概况统计》称:“目前机器制造工业与过去有一显著不同之点,即为公营之抬头。过去之机器工业大半属于民营范围,目前已有公营厂50家,而均为资本充足、规模较大者”[19]。到1943年5月,公营资本在机器制造业占70%以上,民营资本远不能抗衡。而同期的生产指数是不断增长的,如工具机生产,假定1938年为100,1939年为204,1940年为296,1942年为340,1943年为367,整个公营官僚资本飞速增长。现将1940到1944年官僚资本增长列表如下:

表2 大后方工业1940~1944年官僚资本增长表(8)

相反,民营制造厂在这样的需求形势下却萎缩了,其中政策的因素起了决定性的作用。时人评说此事曰:“各迁川厂可谓当年艰难辛苦而去,今日倾家荡产而归,尤以中小厂家受创最甚,实为抗战时代的一页伤心悲惨史”[20]。

首先,政府给民营工业企业贷款较少。民企内迁及复工初期,国民政府向其低息贷款,一定程度上缓解了民企的资金压力。但国民政府向民企搬迁贷款、营运贷款、建筑及增加设备贷款和疏建、保护贷款,总共仅900余万元,这无疑是杯水车薪,“显然不能算多”[21]。1942年后,政府贷款越来越少,许多民企破产、减产或是转让。其次,战时四川民企税负十分沉重。抗战时期人、财、物的大量消耗,迫使国民政府征收各种捐税,在市场销路稳定的情况下,一般民企尚能承受。但1942年后,经营开始恶化,加之国民政府滥发纸币,物价飞涨,税收也“比翼齐飞”,战时民企要承担统税、营业税、印花税以及各种摊派的公债、储蓄券、免征缓役金,多如牛毛,真是“民国万税”。一些小商人不敢租门面,“商人皆改业游击”“不设商店”,商人本也爱国,“今日流离失所,游击营业,用心良苦矣”[22]。民营工业不像商业,没法“游击”,工矿调整处对民企业主提出的税收减免要求置之不理,民企捐税十分沉重。

再次,政府对民营工业无情统制。战争初期,四川物资匮乏,政府实行工业统制,以达到人财物的合理使用,这有一定的积极意义。可是随着后方经济的发展,统制就逐渐演变成对民企的抑制。在统制的名义下,政府给民营厂矿的订单价格越压越低,往往不够成本,“在1942年以后,我们承接军、公定货的厂商做一次蚀一次本,家家搞得焦头烂额”。不做军公定货,“开工又不足,坐吃山空也维持不下去”[23]。吴玉章为四川自贡人,他针对自贡井盐生产的统制说:“如自流井的盐水燃料被统制了,煮盐者要买水买煤都不得自由,而最需要的铁丝,则竞至数十倍的涨价。这种片面的无计划的统制,结果使他们都无利可获”[24]。久大精盐公司本为新式资本雄厚之企业,在统制之下,煮盐的七口锅只能用三口,而产煤的威远私人煤矿,在统制之下,因燃料统制局不买他们的煤,便到处托人说情送礼。对于较晚内迁的企业,政府以统制之名,连厂址都无法落实,可是一些迁到香港的上海民企,三天就解决了地基问题。政府官员认为必须先给自己以实际的利益,投资好像是一种献金性质,所以,“人民对于实业,观望不前。至于如何保障投资利益与帮助经营,却不在意,甚至根本不管。是以日日高唱发展生产开发西南,而只是纸上谈兵而已。这是中了似是而非的‘统制经济’之毒也”。另外对于若干民营工业利润较大的,政府则往往借统制之名行剥夺之实。其中被迫接办没收的代表性企业有四川綦江铁厂、四川资鑫、资蜀钢铁厂、威远铁厂、江北铁厂、重庆中国汽车制造公司、龙章造纸厂、四川丝业公司、万县电厂、宜宾电厂等。若干矿产品如钨用30元/吨低价购买,200元/吨高价出售。“政府用权力统制,而利益则归于政府中人所组织之公司,……,所谓统制实即少数官僚之垄断”[25]。

四、结语

在抗战的特殊背景下,大量沿海民营工业迁入四川,促进了四川“嵌入式”经济的大发展,稳定了大后方经济,有力地保证了国民政府抗战的有序开展。但1942年后,在国内需求大环境并没有变化的情况下,却出现了民营工业的迅速衰落。与此同时,垄断公营经济迅猛增加,政府的决策导向起到了决定性的作用,当其大力扶持民营工业时,民营工业就可能获得正常的发展,当政府的政策不支持时,民营工业的春天就昙花一现地没有了。

当今我国广大中西部一些落后的地方要获得跨越式的发展而迎头赶上,“嵌入式”发展不失为一个较好的模式选择。邓小平说:“沿海地区要对外开放,使这个拥有两亿人口的广大地带较快地先发展起来,从而带动内地更好地发展,这是一个事关大局的问题。内地要顾全这个大局。反过来,发展到一定时候,又要求沿海拿出更多力量来帮助内地发展,这也是个大局。”[26]“两个大局”思想也反映了可以通过“嵌入式”发展让落后地区较快地富裕起来。但是政策层面的一系列激励机制诸如搬迁、土地、税收的优惠等得必须跟上,鼓励沿海企业到内地投资,生根发芽,并且保持较政策长时间的延续性,然后促进当地内生型经济的萌芽发展,要不然,就会出现像战时四川民营工业那样“嵌而不入”,邓小平的“两个大局”思想也就难以实现。

注释:

(1)对于什么是“嵌入式”发展,学界的定义不多,笔者查得付殷才主编的《新经济辞库》将此定义为:“嵌入式发展,是选择一种先进的生产力或移入某个地区,用以激发当地潜在能量的发挥,来带动该地区经济的全面发展”,湖北人民出版社,1994年版,第36页。

(2)《西南西北工业建设计划》,转引自张学君等著:《四川近代工业史》,四川人民出版社,1990年版,第410页。

(3)孙果达在其另外一篇论文称,内迁四川民营企业为252家。参见其《抗战期间大后方民族工业发展原因初探》,中国人民解放军空军政治学院《论文选集》1986年版,第380页;张学君统计内迁四川民营工厂254家,参见张学君等著《四川近代工业史》,四川人民出版社,1990年版,第414页。

(4)数据根据孙果达的统计表整理而成,参见孙果达《内迁民营企业厂矿表》。章伯锋、庄建平主编:《抗日战争》第5卷,四川大学出版社,1997年版,第286~299页。

(5)一种观点认为,国民政府对开发西南起到了组织、领导和计划、扶植作用。请参见黄立人的《抗战时期国民党政府开发西南的历史评考》、《抗战时期大后方经济史研究》,中国档案出版社,1998年版;侯德础的《抗战时期大后方工业的开发与衰落》,《四川师范大学学报》,1994年第4期。另一种观点认为,是综合因素产生的作用使得大后方工业得以迅速发展,包括沿海企业的内迁、政府的引导扶持、稳定的市场等。参见梁家贵的《抗战时期西南民营工业起落原因探析》,《贵州社会科学》,2000年第6期;温贤美的《抗日战争时期工厂内迁与大后方工业的发展》,《天府新论》,1992年第3期;韩渝辉的《抗战时期重庆的经济》,重庆出版社,1995年版。

(6)转引自黄立人:《抗日战争时期工厂内迁的历史考察》,《历史研究》1994年第4期。

(7)对于民营工业1942年后衰落学界认为有四种原因:一是国民政府的政治腐败和滥发货币,二是官僚资本的巧取豪夺,三是不具备工业发展的客观环境,四是国际通道的断绝造成进口物资的困难。上述观点可见张学君等著的《四川近代工业史》,四川人民出版社,1990年版;梁家贵的《抗日战争与中国社会史论》,社会科学文献出版社,2006年版;侯德础的《抗战时期大后方工业的开发与衰落》,《四川师范大学学报》,1994年第4期;黄立人的《抗战时期国民党政府开发西南的历史评考》、《抗战时期大后方经济史研究》,中国档案出版社,1998年版等。

(8)转引自周勇主编的《重庆通史》,重庆出版社,2002年版第1043页。

[1]章伯锋,庄建平.抗战建国之经济建设工作报告(1938年6月)[G]//抗日战争(第五卷).成都:四川大学出版社,1997:230.

[2]四川省建设厅.抗战前后四川工业概况[Z].四川档案史料 ,1985,(4):13-14.

[3]林继庸.战时后方民营工业动员(1943年 5月 7日)[G]//秦孝仪.中华民国史料初编(第4编).台北:国民党中央委员会党史委员会,1981:694.

[4]孙果达.为抗战做出贡献的民营工厂——上海大鑫钢铁厂内迁四川的简况[G]//国人民政治协商会议四川省委员会文史资料研究委员会.四川文史资料选辑第38辑.成都:四川人民出版社,1988:54.

[5]钟崇敏,朱寿仁,李权.自贡之盐业[G].重庆:民国36年重庆中国农民银行经济研究处印本,1947:68.

[6]吴培荣,等.重庆钢铁机器业概述.重庆工商史料(第五辑)[Z].重庆:重庆出版社,1984:53-54.

[7]中国现代史资料编辑委员会时事问题研究会.抗战中的中国经济[Z].重庆 :1957 :162.

[8]内迁工矿复工办法[J].新经济,1938,(1):23.

[9]林继庸.战时后方民营工业动员(1943年 5月 7日)[G]//秦孝仪.中华民国史料初编(第4编).台北:国民党中央委员会党史委员会,1981:695.

[10]金克超.棉毛纺织、造纸、制卤、卷烟工业与后方各业概况[J].四川经济季刊,2(1):362.

[11]李紫翔.我国战时工业生产的回顾与前瞻.[J].四川经济季刊,2(3):548.

[12]张宪文,等.中华民国大辞典[K].南京:江苏古籍出版社 ,2001:55.

[13]张学君,等.四川近代工业史[M].成都:四川人民出版社 ,1990:411.

[14]中国人民政治协商会议西南地区文史资料协作会议.抗日战争时期内迁西南的工商业.[M].昆明:云南人民出版社 ,1989 :22-23.

[15]工矿调整处审核厂矿请求协助借款补充原则[Z].经济部公报 ,1939,3(第 5、6 期合刊) :436.

[16]邓发.战后敌后工业与工人运动[G]//中国工运史料(第 2期).北京:工人出版社 ,1960:36.

[17]吴至信.抗战期内技术人员调整之一斑[J].新经济,1940,3(11):257.

[18]工合桂林研究所.对于战后工业建设纲领的意见[J]//中国工业,1945,(21):26.

[19]国民政府经济部.后方工业概况统计(1943年5月)[G]//章伯锋,庄建平.抗日战争(第 5卷).成都:四川大学出版社,1997:259.

[20]李烛尘.工业危机之成因与挽救[N].成都工商周报,1946-07-25.

[21]许涤新.抗战以来两个阶段的中国经济[J].理论与现实,1940,1(4).

[22]罗文干.生产与死产[J].今日评论,1939,2(9).

[23]颜耀秋.抗战期间上海民营工厂内迁纪略[G]//章伯锋,庄建平.抗日战争(第5卷).成都:四川大学出版社,1997:284.

[24]吴玉章.纪念七七抗战二周年对于抗战的检讨[J].群众 ,1939,3(7):188..

[25]张安世.统制经济无异于自杀经济[J].祖国,1939,(22):127.

[26]邓小平.邓小平文选(第3卷)[M].北京:人民出版社,1994:111.

Rise and Fall of Private Industry in Sichuan During the Anti-Japanese War and Its Government Relations

WU Ren-m ing1,2

(1.College of political,Chengdu University of Technology,Chengdu 610059,China;2.College of of History and Culture,Sichuan University,Chengdu 610064,China)

War period,a large number of p rivate industry to move into coastal areas of Sichuan.these enterp rises through the refo rm,cooperation,lease sale,expansion,etc.and the rear of the new p rivate enterp rises,the p rivate economy in Sichuan get a“embedded”development oppo rtunity.However,p rivate industry in Sichuan after 1942 recession,w hich the National Government’s policy direction p layed a decisive role.The autho r of loans from Sichuan,the situation of p rivate industry,the tax burden and government control of p rivate industry in three dimensions to analyze the pointsof embedded war Sichuan-style development of p rivate industry successo r failureof war.This gives usachieve Deng Xiaoping’s“two situations”to bring some enlightenment thought.

p rivate industry;rise and fall;government;the Anti-Japanese War Period

K265.19

A

1672-0539(2011)02-091-07

2010-09-02

成都理工大学2008-2010年度研究基金课题“抗战时期四川民营工业兴衰及其与政府关系研究”(2008YR16)作者简介:吴仁明(1973-),男,四川安岳人,博士研究生,讲师,研究方向为中国近现代经济史、社会史。

刘玉邦