认知心理学视角下的翻译过程模式实证探研

2010-12-27

(华北电力大学外语学院,北京102206)

认知心理学视角下的翻译过程模式实证探研

赵玉闪

(华北电力大学外语学院,北京102206)

通过有声思维法对受试者在英译汉翻译过程中所采用的翻译策略进行研究,结果表明译者在翻译过程中遵循了基于认知心理学信息加工理论所构建的翻译过程模式,并证明该翻译过程模式是成立的;翻译过程就是问题解决的过程,也是决策的过程。

翻译策略;有声思维法;过程模式

翻译学科的建立离不开对翻译心理过程的研究、描述及揭示。翻译心理过程是整个翻译研究中最为重要的一部分,因为翻译结果是在这个阶段形成的。翻译心理过程是一种动态过程,在这个过程中活跃着译者语言因素及非语言因素。译者在从原本到译本的翻译过程中受着这些因素的制约。近年来,翻译研究者已开始试图从理论思辨上来论证翻译过程的合理性,把翻译过程作为独立的研究对象。然而,目前从事翻译研究的学者大部分对于与理科知识背景密切相关的心理学特别是实验心理学涉猎甚少。本文就认知心理学的信息加工理论指导下建立的翻译过程模式,利用有声思维法进行实证研究,通过有声思维报告获取数据进行对比分析,对译者的心理状态进行客观描述,并最终证明信息加工理论指导下的翻译过程模式是可行的。

一、翻译过程模式研究

20世纪70年代初研究者对翻译过程的研究方法仍采用传统的思辨式模式,而认知科学的实验模式还没有应用到翻译过程研究中;到80~90年代,翻译过程的研究受到认知科学的影响,在口译方面开始进行尝试性的实验方法模式的研究。20世纪70年代初以来,国外有不少学者,如奈达(Nida)、卡德(Kade)、贝尔(Bell)等提出了语言学模式、交际学模式、功能模式等进行翻译过程的研究。但是,这些理论模式都建立在语言学基础之上,不能很好地描述或解释翻译过程的动态性和翻译时的大量思维活动及解释翻译过程的心理现实性。再者,这些理论思辨模式对翻译过程的描述是理想化的。80年代初,有关翻译过程的研究并未取得实质性进展。至90年代,在认知心理学的影响下,格洛夫(Gerloff)、克林斯(Krings)等人将心理学的口语报告法(verbal protocol,verbal report)引入翻译过程及翻译模式的研究,用以考察译者在翻译过程中的具体思维活动,取得了较大的成效。国内译学界,虽然在80年代有学者也曾指出深入研究翻译中的思维活动将是译学研究的突破口,虽然有孙艺风、刘宓庆、杨自检、吴义城、鲍刚、蒋素华等学者直接或间接关注翻译过程的研究,但是从总体上看,国内对翻译动态思维过程的实质性研究尚处于萌芽状态。

认知心理学研究人的与认知活动有关的全部心理活动,包括注意、知觉、记忆、言语、情绪、推理、思维、问题解决、表象、决策、创造性、概念形成和思维在内的错综复杂的现象。[1]222翻译研究就是认知研究。认知心理学的翻译过程模式是对翻译者进行有关翻译认知活动的功能、表现、内在结构和心理机制的研究,它包括在翻译过程中的思维、知觉、记忆、问题解决、言语、认知发展等方面,可将认知心理学的理论与实验用于心理翻译过程模式的研究。有些人认为翻译只是用另一种语言再现原文文本,同时尽量保全原义的过程,而翻译的认知心理学方法有助于消除这种误解,因为任何有经验的译者都知道,翻译不仅仅是原文再现。

依据有声思维的调查方法对翻译过程模式进行的实证研究,其目的在于揭示译者在翻译时的思维操作过程。因为翻译过程的研究应以译者的思维过程为对象,重点研究思维过程中的技巧、知识、策略及其形成过程。[2]翻译过程是由一系列可任意组合的翻译策略组成的,要揭示翻译过程就要对翻译策略进行探讨。本文对受试认知翻译过程中翻译策略进行实证研究,着重分析英语学习者的文本理解过程。根据Krings的5种基本翻译策略——理解策略、等值检索策略、等值监控策略、决策策略和简约策略[3]268-274以及Gerloff的7种策略——确认问题、语言分析、储存和提取、全面搜索和选择、文本推理和论证、文本语境化和任务监控。[4]243-262总结出了翻译过程中的11种策略用于实验中,即重复、联想、猜测、逻辑推理、搜索、总结、预测内容、解释、浏览、任务监控(词、短语句子意义、发声)和语言分析。通过数据处理及分析证明认知心理学视角下的翻译过程模式是可行的,让研究者从另一个角度了解译者的翻译心理,对人们了解翻译过程中翻译者心理机制变化有一定的意义。

二、有声思维实验研究

有声思维是受试在完成某项任务的过程中,随时随地讲出头脑里的信息。[5]应用有声思维的方法对翻译过程的研究始于20世纪80年代,Krings采用有声思维的方法对翻译过程进行了探索,并认为有声思维是最自然、最适宜于探究翻译过程的一种方法。[6]166翻译过程研究是认知心理学翻译过程的一部分,在翻译过程的认知研究中一些国内外翻译研究者都曾进行实验,已有成功的有声翻译实验案例,并提出“有声思维数据分析法(TAPs)”。本文在研究过程中对受试的选定、实验材料、实验方法、数据处理进行了陈述,通过实验数据的处理,来分析翻译者的心理过程的变化,受试对文本的翻译理解过程是否基本符合作者所构建的认知翻译过程模式,以及翻译过程中翻译策略的使用频率。本文所建立的研究模式的实施,主要通过对翻译策略运用的分析,来描述作者构建的翻译模式的实施过程与结果,并证明该模式是可行的。

(一)实验设计

实验主要证明建立在认知心理学基础上的翻译过程模式能够再现译者翻译心理过程。实验从外语系英语语言文学专业三年级本科生和一年级研究生中招募50名受试,其中,本科生30名,研究生20名,(男生6名,女生44名)受试均为翻译初学者,平均年龄21.4岁,学习英语的平均时间为11.2年。实验采用受试内设计方式,50名受试均翻译一篇相同文体的文章,因此实验样本50份,有效样本34份。受试的第一语言母语为汉语,第二语言为英语,其中没有语言表达缺陷者(如口吃者)或双母语者。

(二)实验材料

不同的文本会对受试有各种各样的影响,主试选择材料过程中遵循如下原则:对大多数受试来说,原文的理解难度应当适中;受试必须具备原语和译语能力以解决原文中的问题;文本的长短以不影响受试的注意力为标准,约130字。受试习惯用母语对思维过程作TAPs报告,为了保证翻译过程的自然性,本实验采用英译汉的方式。

所用的原文内容与教育考试有关,该类文章理解障碍较少,不同翻译兴趣的受试对其反应应该比较一致,不会在术语或语体表达上遇到障碍,容易设想译文读者的接受能力。主试在片断思维的部分用双斜杠(//)给予提示。原文如下:

The results on which so much depends are often nothing more than a subjective assessment by some anonymous examiner.//Examiners are only human.//They get tired and hungry;they make mistakes.//Yet they have to mark stacks of hastily scrawled scripts in a limited amount of time.//They work under the same sort of pressure as the candidates.//And their word carries weight.//After a judge’s decision you have the right of appeal,but not after an examiner’s.//There must surely be many simpler and more effective ways of assessing a person’s true abilities.//This is what it boils down to in the last analysis.//The best comment on the system is this illiterate message recently scrawled on a wall:“I were a teenage drop-out and now I are a teenage millionaire.”

(三)研究方法及实验程序

1.培训

实验前,主试对受试进行培训及模拟训练,使受试了解实验要求、注意事项及实验程序。模拟训练过程中提供与实验所用的短文难易及长度相当的短文,让受试在解答分析时作TAPs报告,主试针对报告中存在的问题提出修改意见,帮助受试作必要的调整并向受试讲述TAPs的类型。另一方面让受试熟悉词典和录音设备等,对实验要求、实验步骤以及出声思维的概念进行讲解,并下发书面的翻译模拟训练说明。培训后下发实验材料、录音磁带等,并要求在规定的当天完成实验并上交受试完成的有声材料及译文。

2.TAPs数据统计

在收集到数据后,进行分类,剔除自我描述型等数据,只采纳自我展现型数据,以保证数据的可靠性、真实性,对理解性重复、联想(亦可称精细加工)、猜测、逻辑推理、求索、总结、监控和语言分析等翻译策略进行统计。采用匿名的方式,通过仔细倾听受试的TAPs录音把受试在文本翻译理解过程中使用的翻译策略使用次数记录在统计表上,为实验分析做准备。

(四)实验分析

语篇作为静止的纸质文本,其深层流动着的却是心理形态[7]。这种心理状态在翻译过程中有着具体体现。翻译过程是由一系列可以任意组合的翻译策略组成的,每种策略包含一系列可以任意组合的元素。翻译策略是翻译过程必不可少的研究内容,没有翻译策略的运用就没有翻译过程的存在。翻译策略是贯穿于翻译过程中的,通过翻译过程中翻译策略的使用可以了解受试的翻译模式的使用情况。对翻译策略使用的对比可以总结出翻译过程是否基本按照本文构建的翻译模式进行翻译的。

就翻译策略而言,受试的语言能力及解码能力强、对翻译内容熟悉的话,在翻译过程中遇到的阻碍就小,运用的策略就少。相反,如果各方面能力偏低,遇到要解决的问题就多,所用的策略也会多。当然,任务难度较大时,适当增加策略是有益处的,因为当受试对原文理解不足时增加策略使用有助于理解,但翻译的成功与否不完全取决于策略使用的数量。

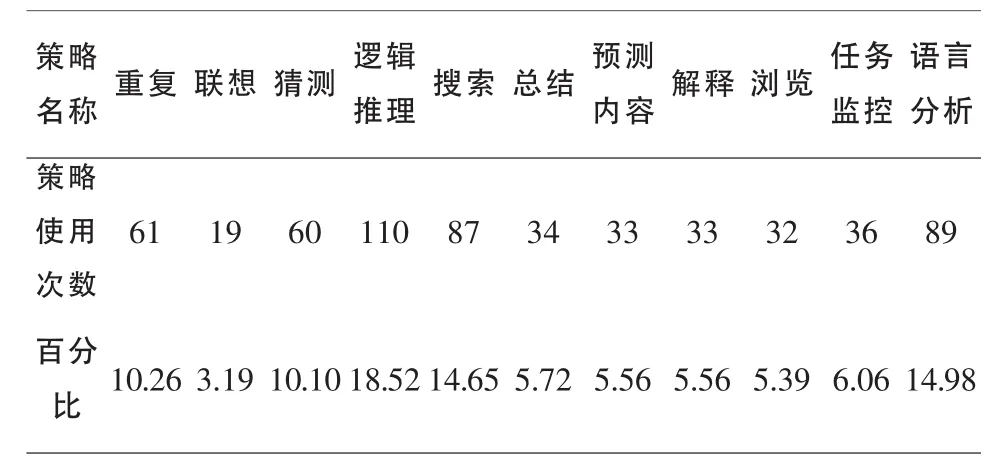

表1 翻译策略使用统计表

虽然主试在实验前告诉受试逐句阅读,在有标记的句后说出自己所想,但通过听录音得知,34名受试中的29名在开始翻译之前先浏览整个文章,占总数的85.2%,他们在阅读各小部分前寻找这个篇章的主旨大意。这种现象表明他们的策略是遵循了自上而下的加工模式,其特点是非线性加工过程,是从较高水平的加工到较低水平的加工,其中它制约较低水平的加工。

从表1受试翻译策略使用情况看,使用频率最多的是逻辑推理、搜索和语言分析。语言分析策略在受试中使用较多,说明受试在翻译过程中更多地进行了词汇的选择、语法的重构等细小的翻译内容,他们比较重视较小的语言单位及较低问题层次的处理。而在TAPs数据收集中没有发现他们对译文的连贯、风格等方面的关注。搜索是问题解决中的子过程之一,在这个过程中要对问题进行识别、定义、选择策略、分析。受试在翻译策略中搜索使用频率较高说明翻译过程就是问题解决的过程,译者要在这个过程中发现问题、分析问题、提出问题。

三、翻译过程模式的应用

根据录音数据采集时对翻译策略的统计及主试听录音判断,受试基本遵循了笔者的翻译过程模式。根据认知心理学的信息加工理论,人在对一切事物认知的时候都必然经过感觉记忆、短时记忆和长时记忆的过程,其中包含了模式识别、复述、构建和推理等要素。受试在翻译过程中也是经历了这几个阶段。

根据采集的有声思维数据分析及表1得知,翻译过程中策略使用较多的是搜索策略、重复(复述)、逻辑推理、语言分析。受试的主要策略及翻译过程理解顺序是:搜索→重复→语言分析→逻辑推理,搜索策略存在于翻译模式的过滤阶段,重复则在短时记忆(工作记忆)阶段发生,语言分析及逻辑推理存在于长时记忆过程中。由此可以看出受试的理解过程正与已构建的翻译过程模式:信息输入→过滤→短时记忆→长时记忆→信息输出相吻合。因此,从翻译策略的使用分析看,受试的翻译理解过程基本符合已构建的翻译过程模式,即基于认知心理学的翻译过程模式在实验中是成立的。

另外,在翻译过程中所有受试对搜索策略使用频繁。搜索策略是信息加工论的问题解决过程的子过程,在问题解决中人们要不断地搜索来发现问题、分析问题、提出解决问题的假设和验证假设。在这个周期中要进行问题识别、问题定义、策略构思、监控。当对问题得到有效定义后,就要寻找并确定一个解决问题的策略,问题解决的策略包含对问题的分析、综合。当问题解决的策略已经构建,就要不断地组织和再组织可利用的各种信息,这些信息能够使个体实施问题解决的策略,从而使问题得以较快解决。在对翻译信息加工时,受试同样进行问题识别、定义,并在此期间寻找解决策略,如,利用长时记忆中的语言知识及非语言知识对句子乃至短语的重构都是翻译过程的问题解决,从而构成翻译过程中的问题解决的一系列活动。由此,我们可以得出结论:翻译过程就是问题解决的过程,也是决策的过程。

通过有声思维数据分析得知:翻译的过程就是信息加工过程,所设定的翻译策略都被受试使用,所构建的翻译过程模式也从受试的翻译策略使用中体现出来,问题解决和决策贯穿整个翻译过程。本文构建了自己的翻译模式并对该研究进行了描述,对统计数据进行对比分析。当然,同一份材料给不同的受试翻译,译出的结果不同,翻译的过程也可能有出入,因此,本文的认知心理翻译过程模式虽然在受试中得以验证,但是它只是翻译理解过程的一个最基本模式,能否应用于翻译的各种文体有待进一步研究。另外,翻译过程中策略运用过多不一定是翻译成功的条件,所以如何把策略运用的恰到好处也是值得讨论的问题。

四、结语

译者的翻译过程是遵循一定的翻译模式的,对翻译模式的研究有助于对翻译过程及翻译心理的更多了解。翻译过程的研究对提高译者的翻译水平有一定促进作用,有助于译员培训,有助于教师更好地了解译者的翻译心理,从而找出更完善的翻译培训方法。翻译心理过程的研究带有很强的应用性,提出理想的模型后,还必须通过实验来进行验证。本文虽然进行了实证研究,但囿于实验条件的限制,设备不足,所采用的方法有一定的局限性。因此,对所构建的翻译心理模式还不能以量化的方式进行解释,但这毕竟是翻译工作者值得关注的新的研究途径。

[1]赵光武.思维科学研究[M].北京:中国人民大学出版社,1999.

[2]苗菊.有声思维—翻译内在过程探索[J].外语与外语教学,2005(6):43

[3]Krings,H.Translation problems and translation strategies of advanced German Learners of French(L2)[G]//In J.House-Edmondson&S.Blum-Kulka(Eds.).Interlingual and Intercultural Communication:Discourse and Cognition in Translation and Second Language Acquisition Studies.T bingen:Narr.1986.

[4]Gerloff,P.Second language learners’reports on the interpretive process[G]//In J.House&S.Blum-Kulka(Eds.).Interlingual and intercultureal Communication.T Bingen:Gunter Narr.1986.

[5]Ericsson,K.A.Protocol Analysis:Verbal Reports as Data[M].Cambridge:The MIT Press.1984.

[6]Krings,H.The use of introspective data in translation[G]//In C.Faerch&G.Kasper(Eds.).Introspection in Second Language Research.Clevedon:Multilingual Matters.1987.

[7]Neubert A.&Shreve G.M.Translation as Text[M].Kent Ohil:the Kent State University Press,1992.

A Case Study on Mode of Translation Process under Cognitive Psychology Perspective

ZHAO Yu-shan

(Department of Foreign Languages,North China Electric Power University,Beijing 102206,China)

In this paper,think aloud method is employed to probe into the translation strategies used by 34 subjects in the translating process.It shows that the mode of translation process from the perspective of information processing theory is used.The translating process is a problem solving process and decision making process.

translation strategy;think aloud method;procedure schema

H315.9

A

1008—7974(2010)11—0062—04

2010—06—30

赵玉闪(1963-),女,河北衡水人,现为华北电力大学外语学院教授,硕士。

林凡)