建筑批评中意识形态维度的嬗变与反思*

2010-11-26何蔚荣

郦 伟 , 何蔚荣

(1. 惠州学院 建筑与土木工程系, 广东 惠州 516007; 2. 《学术研究》杂志社, 广东 广州 510050)

意识形态一直以来都是困扰当代中国建筑批评的一个重要维度。建筑批评中意识形态维度争论的核心内容在于我们如何理解建筑形式与社会文化现实之间的相互关系。对于这一问题的研究涉及到许多相互矛盾甚至对立的理论, 把我们带入到一场激烈的争论之中。建筑批评家对建筑形式与社会文化现实之间相互关系的各执一词和摇摆不定, 往往导致建筑批评中片面甚至扭曲的结论, 这在近年来我国建筑批评界针对国家大剧院、 中央电视台新楼和奥运场馆等新建筑所展开的针锋相对的、 甚至近乎歇斯底里争论中略见一斑。针对这一状况, 本文在奥格登和里查兹符号三角形模型的基础上构建了建筑意识形态批评的符号学模型, 并将其应用到国家体育场“鸟巢”的建筑批评分析中, 试图通过对批评文本中意识形态批评维度的分析和比较, 探讨“鸟巢”批评实践中意识形态维度的变化, 以此折射当代中国建筑批评中意识形态维度的演变过程并对此进行批判性反思。

一、 建筑批评与意识形态

关于建筑批评, 西班牙建筑批评家伊格拉西·德索拉·莫拉莱斯(Ignasi de sola-Morales)有一个流传甚广的定义: “建筑批评是以一种知性的态度让论述变成判断、 区分与决定”, “对危机的感知构成了评论的起点。意识到危机的存在意味着对危机加以诊断、 表达某种判断, 借此区分出在特定的历史情境下一起出现的各种原则”。[1]31在莫拉莱斯看来, 建筑批评中的“判断、 区分与决定”是在对“危机”的诊断和判断的基础上进行的。于是, “危机”成为了建筑批评的一个关键词, 而对危机的分析与解释则构成了建筑批评的重要内容并拓展了建筑批评中的意识形态维度。意大利马克思主义建筑理论家曼夫雷多·塔夫里(Manfredo Tafuri)在《走向建筑的意识形态批判》(1969年)一文中, 对20世纪60年代现代建筑所面临的危机进行了分析, 指出现代建筑的危机是建筑的意识形态功能危机的表现:

现代建筑的危机并不在于它已经“精疲力竭”或者“纵欲过度”。反之, 它是建筑的意识形态功能危机的表现。现代艺术的“衰落”最终验证了资产阶级的双重性, 它试图在调和矛盾的“积极”目标和无情地挖掘自身的商业化目标之间寻求平衡。艺术的拯救之路已经无法从它的内部找到。换言之, 我们既不能再沉湎于意象的迷宫之中, 因为这些意象的极端多义性最终就是无意义, 也不能将自己封闭在完美静止的几何学形式中聊以自慰。[2]105

在塔夫里看来, 现代建筑的危机与社会文化现实密切相关, 要破解建筑的危机, “拯救之路已经无法从它的内部找到”, 建筑批评必须超越“完美静止的几何形式”, 面对复杂的社会文化现实寻求解决之道。而这又将建筑批评陷入“相当困难的境地”, 使“批评家就像一个走钢丝的人那样, 在不断变换的风向中想方设法保持平衡, 才不致被风吹落”,[3]10-11因此只有“用意识形态批评所提供的方法, 来重读现代建筑史, 用最严格的马克思主义者所认同的术语, 来理解现代建筑史”,[4]107才能摆脱建筑批评的这种困境:

对建筑和城市的意识形态进行一种具有内在统一性的马克思主义批判, 就是去揭示隐藏在“艺术”、 “建筑”、 “城市”等统一范畴背后的偶然的、 既不客观也不普遍的历史现实。作为一种历史和客观的阶级批评, 建筑批评必须成为关于城市意识形态的批判, 并想尽一切办法避免陷入与处理资本矛盾的理性技术进行“进步”对话的危险之中。[2]104

马克思主义意识形态批评理论为塔夫里的建筑批评提供了锐利的武器。在分析现代建筑的危机时, 塔夫里指出“当代建筑批评缺少对设计危机产生的真正原因的认识, 因此只能在一些设计自身的内部问题上纠缠不清”。[2]100在塔夫里看来, 我们只有将建筑问题扩展到广阔的社会文化背景之中去分析时, 才能找出真正的原因。塔夫里的答案是, 始于20世纪30年代的现代建筑危机例来自1929年经济危机之后国际资本的重组和反周期规划体系的确立, 而并非法西斯主义和斯大林主义:

现代史学研究是如何诠释现代建筑的危机的?这无疑是一个相当有趣的问题。通常的看法是, 现代建筑的危机始于20世纪30年代前后。此后, 这种危机愈演愈烈, 至今依然方兴未艾。最初, 几乎所有的人都将责难的目标指向法西斯主义和斯大林主义。然而, 人们在这样做的时候常常忽略了这样一个事实: 整个世界在经历了1929年的巨大经济危机之后不久, 一个新的决定性因素出现了, 这就是国际资本的重组和反周期规划体系的确立。[2]98-99

二、建筑意识形态批评的符号学模型

建筑符号学的创立与发展与现代建筑的危机密切相关。查尔斯.詹克斯认为“新建筑无可否认的枯燥及其现代建筑无意与使用者进行含意的交流”导致了建筑符号学的诞生。由于符号学关于能指与所指的深层模式与马克思和恩格斯对“上层建筑”背后经济制约因素的揭示、 弗洛伊德对“精神观念”背后“利比多”制约因素的解释以及尼采对“人类生存表现”背后“准生物学意志力基础”的解释具有相似的特征, 因而符号学成为了意识形态分析的一个基本方法, 被广泛应用。[9]616符号学所区分的所指和能指, 在能指里隐含了某种意义, 因而构成一种深度模式,[10]162这种深度模式涉及到对事物表象背后的本质以及表象被决定的潜在力量的探寻, 这与马克思、 弗洛伊德和尼采将人类生存分为表层和深层两大领域的分析模式相同。[9]615当然, 符号学与意识形态分析结盟的原因不仅仅是因为能指与所指的深层模式提供了透过表层现象揭示深层本质的一种有效手段, 还在于符号与意识形态所共有的社会集体性。[11]3

根据索绪尔的符号构成理论, 符号同时包括两个最基本的要素: 具有由物质表象构成的“能指(Signifier)”和表达思想和意义的“所指(Signified)”。能指和所指如同一枚硬币或一张纸的正反两面, 构成一个截然不同却又密不可分的整体。能指和所指之间的关系是任意的, 符号系统直接由社会历史的力量来决定, 它并不能离开历史文化语境而存在, 符号的意义是特定话语和意识形态所产生的结果。[12]446-447在索绪尔符号构成理论的基础上, 奥格登和里查兹在他们开创性的著作《含意的内容》中, 提出了著名的“符号三角形”理论, 在能指(符号)和所指(思想或意指内容)的基础上添加了第三个要素——被意指的对象。这样, 能指、 所指和意指对象构成相互关联的三角关系。杰弗里·布罗德本特在《建筑中符号理论的入门指南》(1977年)一文中将奥格登-里查兹符号三角形进行了适应建筑批评的拓展, 指出: “任何一座建筑, 在任何时候, 它可以是能指、 所指或意指的对象或同时成为这三项”。[13]366查尔斯·詹克斯则在《建筑符号》一文中对奥格登-里查兹符号三角形引入建筑批评进行了研究, 指出: “能指(象征符号, 建筑形式的词汇)内涵着所指(概念、 思想、 内容)并且可能或不可能指示某一事物(所指对象, 事物或建筑的实际功能)”。[14]69詹克斯认为奥格登-里查兹模式的优点在于“将超符号元素引入建筑含意领域中”, 如果符号模式没有引入实践中的“真实性”或“实际功能”, 它将因为性质上的过于空乏而告终。[14]70因此, “我们可以将建筑符号的主要形式归纳为能指、 所指和实际功能三者之间的关系”。[14]93

1984年, 弗雷德里克·詹姆逊在《后现代主义: 或晚期资本主义的文化逻辑》一书中, 特别强调了符号的能指与所指之外“被索绪尔认为无足轻重, 因而始终把它置于一旁或极不显眼位置”的第三个要素“参符”(Referent, 又被译为“意指对象”、 “参照对象”、 “指涉物”、 “对象”等, 本文采用“对象”的译法)。詹姆逊将“对象”解释为“由能指和所指指明的外在物体或客观现实中的序列”。詹姆逊把符号看成是由能指、 所指和对象(即形式、 意义和客观现实)三者组成的统一体。由于在能指唤起所指即形式产生意义的过程中, “对象”必然植根于某种固有的文化背景之中, 它们在不同的语境和文化中具有不同的意义, 因此后现代主义批评认为所指与对象之间的关系(即意义与客观现实之间的关系)是意识形态建构的结果而非自然的结果, 意识形态批评的目的就是要探寻意义是怎样在意识形态的层面上建构的。[12]409詹姆逊用“能指—所指—对象”模式为武器对现实主义、 现代主义和后现代主义进行了独具特色的深度剖析, 指出现代主义与现实主义的区别在于现代主义将曾经为现实主义提供了客体的意指对象弃置一旁, 把意指对象与能指和所指分开, 符号成为能指和所指的半自主性结合。[15]285而后现代主义更进一步, 只剩下能指本身所有的一种“新奇的、 自动的逻辑”,[15]286因而在后现代主义建筑中人们都可以感受到一种缺乏深度的平面感。[15]288

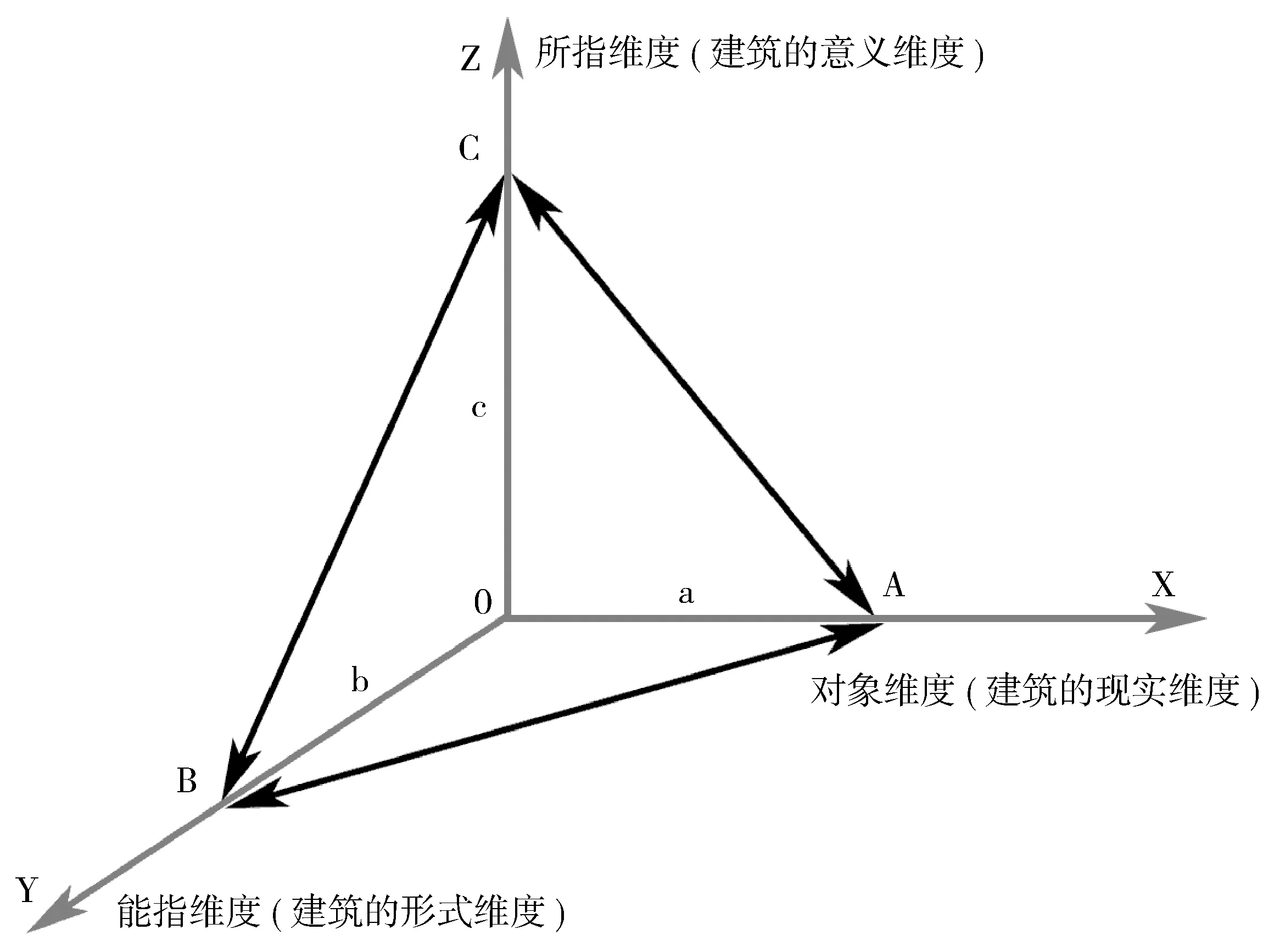

詹克斯和詹姆逊等研究者将符号三角分析模式论引入建筑批评之中, 拓展了符号三角形的理论内涵, 给我们提供了丰富的思想资源。在此基础上, 我们将对符号三角形进行进一步的拓展。虽然符号三角形理论很好地表达了符号的能指、 所指和意指对象三要素之间的相互关系, 但由于符号三角形三个顶点的相对位置无法被定性地确定, 因而无法运用符号三角理论进行更具深度的学术研究。本文试图构建一个基于三维直角坐标系的空间符号三角模型, 使之能够更具深度地表达与解释符号三要素之间的关系。我们用以O为坐标原点, OX、 OY、 OZ为坐标轴的三维直角坐标系来表示符号系统(图1)。OX、 OY、 OZ轴分别表示符号的对象、 能指和所指三个维度, 我们相应地称之为对象维度、 能指维度和所指维度。用a、 b、 c分别表示符号的意指对象、 能指和所指在相应坐标轴上的坐标值, 它们决定符号三角形三个顶点的位置A、 B、 C。这样, 我们通过三维直角坐标系构建了一个符号三角的空间概念模型: 符号由符号的对象、 能指和所指三个维度构成, 它们共同构成一个相互关联的空间三角形, 三角形的三个顶点分别由符号三要素在相应坐标轴上的位置所决定, 它们决定了某一维度的相对重要程度。我们将这一模型命名为空间符号三角(Spatial Semiological triangle)模型。[16]更进一步, 我们在上面建立的空间符号三角模型中, 将建筑批评中的建筑的形式对应于能指维度, 建筑的意义对应于所指维度, 建筑的社会文化现实背景对应与对象维度, 从而构建了建筑意识形态批评的符号学模型, 模型中的能指维度(形式维度)、 所指维度(意义维度)和对象维度(现实维度)构成建筑批评中的三个意识形态的分析维度。

图1 建筑意识形态批评的符号学模型

从图1中可以看出, 模型中的三个维度几乎包含了建筑批评中所涉及所有重要问题, 关于这些问题之间相互关系的讨论, 一直以来都是建筑批评中乐此不疲的话题, 同时也是充满矛盾与争论的问题。我们将该模型运用到建筑批判之中, 可以使得许多模糊不清的问题变得清晰起来。以对象维度、 能指维度和所指维度作为参照系, 对当代中国建筑批评进行研究, 我们可以发现, 建筑批评的意识形态维度随着时间的推移发生了耐人寻味的变化。正是因为建筑意识形态批评中的能指、 所指与对象(形式、 意义与社会文化现实)之间的彼此影响和相互渗透构成了建筑批评的矛盾性与复杂性。对建筑的形式、 意义与社会文化现实对象相互关系的研究与讨论构成了建筑批评中的核心内容。下面我们运用本文构建的建筑意识形态批评的符号学模型对当代中国建筑批评中关于形式、 意义与社会文化现实之间逻辑混乱而的争论进行梳理, 从一个独特的研究视角审视建筑批评中意识形态维度的演变过程。

在“形式—意义—现实”的分析模型中, 我们根据建筑批评中偏重三个维度中的某一个维度而轻视其他两个维度的意识形态倾向或偏好, 区分为形式维度、 意义维度和现实维度。此时, 建筑批评中所偏重的维度相对于其他两个维度而言具有明显的优势地位。

建筑批评在偏重形式(能指)维度时, 将建筑视为一种自治的形式, 表现为较少关注社会文化现实而倾向于推崇建筑的自治性及其形式操作。在建筑批评关注建筑自给自足的编码与解码、 建构与解构、 摒弃旧形式和创造新形式的过程, 并试图在脱离社会文化现实背景的情况下理解和解释建筑。建筑“被还原成纯粹的形式, 建筑学一开始就为自己解除了武装, 承认在社会和政治议题上的无能为力, 闭目塞听, 来维持自身的纯粹性”。[17]此时建筑形式既远离了意指对象所代表的社会文化现实, 有远离了所指的意义表达, 纯化为一种由所指构成的的形式自治逻辑。

上海诚达物流有限公司是上海政府核发《道路运输许可证》《工商许可证》《税务登记证》《企业法人代码证》证件齐全的合法企业。成立发展时间有十多年以上是相对完善的第三方运输企业,拥有专业的运输设备和操作人员。公司在全国主要城市都设有办事处,业务范围从上海乃至全国各地,主要提供货物运输业务,零担、整车等第三方运输服务,按客户要求、做到准时到位。并在南方、北方备有运输中转点,与上海本部区域运输点形成网络化服务。公司自备车辆36辆,6米至20米的厢式货车及飞翼运输车,可载2T至30T,其中可安排危险品特种车辆及空运业务。

建筑批评在偏重意义(所指)维度时, 将建筑视为某种思想或意义的载体, 表现为忽视建筑形式而将建筑的意义视为建筑的最终目的。舒尔茨是强调建筑意义的旗手, 在《西方建筑的意义》一书中指出, 建筑史由于描绘了建筑符号体系发展和使用的过程而成为了文化史的一部分, 因而是有意义的或象征的形式的历史。[18]228舒尔茨在《西方建筑的意义》的前言中用诗歌的形式表达了他对建筑意义的偏好:

远古至今, 建筑帮助人们,

使人民的存在富有意义。

……

建筑定义的完美诠释, 并不能从

几何学或符号学的概念中得到。

建筑, 应该被理解成

富有意义的(象征的)形式。

建筑批评在偏重现实(对象)维度时, 将建筑视为社会文化现实的产物, 表现为将建筑解释为一种依赖于社会文化和经济政治因素的附属品, 甚至将建筑视为意识形态的具体化和物质化, 建筑成为文化的生产者被赋予一种崇高的使命, 成为确立权利和文化的霸权的工具, 在建筑与社会文化现实之间建立一种彼此呼应的密切关系。正如密斯·范德罗所指出的, 建筑与社会文化现实密切相关, “建筑是一个历史过程, 它与有趣的形式或个人的一时兴致的创造几乎甚至完全没有关系。我相信建筑是属于时代的, 而非个人的。它最能触及并表达它所来自的文明中最深层的结构”。[19]70

三、建筑批评中意识形态维度的嬗变与反思:以鸟巢为个案

鸟巢, 这座承载了中国人民百年梦想的建筑, 当它那充满视觉冲击力的设计方案于2003年3月展示在世人面前时, 立即引起了强烈的反响与激烈的争论。由雷姆·库哈斯、 让·努维尔和黑川纪章等世界一流建筑师参加的国际设计竞赛评审委员会对“鸟巢”给予了极高的评价: “建筑的历史是由一条创新的道路筑成的, 而这一方案表现出建筑历史不断向前、 推动性的、 革命性的发展。从任何意义上讲, 都将提供一种对21世纪中国与世界建筑发展进程的见证”。鸟巢方案“为北京正在发展的地区输入了一种新的建筑语汇, 为今后建筑的发展开辟了一种可能性”。[20]70但事情并非一帆风顺, 在经历了“倒巢派”和“挺巢派”的激烈争论之后, 在经历了停建与“瘦身”之后, 鸟巢终于在2008年春节落成, 成为了21世纪中国建筑中最耀眼的明星。在从设计中标到最终落成的五年中, 鸟巢也从一个体育建筑被不断地赋予各种各样的意义并最终蜕变成为了一个意识形态的载体。下面我们对建筑批评中关于“鸟巢”的讨论进行研究, 以此来考察建筑批评中意识形态维度的变化。

(一)形式(能指)维度

首先我们从鸟巢的建筑设计师赫尔左格和德梅隆开始说起。赫尔左格和德梅隆的设计作品一直追求“形式是建造逻辑的结果”这一设计理念: 建筑既不不依赖于外部条件, 也不寻求建筑师的个人表达。2003年鸟巢方案中标后, 在官方和主流媒体中对方案的介绍并未提及建筑的象征意义。[21]参与“鸟巢”设计全过程的亲历者李兴钢也证实了“鸟巢”的产生是由内在因素推动自然发展的结果, 开始并无更多的附加意义:

国家体育场外罩是放射状的、 没有明确方向的环形, 而提供给可开启屋顶需要的两条平行滑轨梁却有固定的方向, 圆形加上两条平行线在美学上是矛盾的, 虽然在功能上可以成立。经过多种探讨, 得到最后的编织式钢结构, 把两条平行梁隐藏在48根桁架梁沿中心开口旋转相切编织的逻辑之中, 既巧妙地解决了圆形与平行线的矛盾, 满足了功能的需要, 两条平行大梁又得到一种独特的、 清晰合理的结构形式。这实际上是采用了一种“误导”人视觉的手法。在这样一个编织式主结构的基础上再增加次一级的结构来加强主结构, 立面上那些斜向的大楼梯梁也被编织进来, 并延伸到屋顶, 于是最终形成了“鸟巢”特有的结构和外观。[22]

李兴钢认为鸟巢的建筑形式所体现的创新性和革命性以及国际学术界和中国大众的高度认同“是由于它向建筑本原回归、 追问建筑本质的设计理念所导致和带来的自然结果”。[20]这种“自然结果”表明了鸟巢建筑形式的“自治性”或建筑形式与社会文化背景的“疏离关系”, 鸟巢的形式的产生只是建筑功能与结构内在逻辑演绎的“自然产物”, 并未额外的意义。

(二)意义(所指)维度

接下来的情况开始发生了变化, 这种由建筑的功能和结构的内在演绎而自动产生的鸟巢形象, 被赋予越来越多的附加意义。“鸟巢”以及与鸟巢相关的“温馨”、 “生命”、 “孕育”、 “绿色”、 “希望”以及与此相关的象征意义越来越多地出现在大众媒体之中。同时, 鸟巢形象与中国传统文化中的镂空手法、 陶瓷纹理和中国红等元素联系在一起,[21]形式背后的深层意义被不断地挖掘出来, 最后建筑背离了建筑师的初衷并继而改变了建筑师对自己设计理念的表述。在鸟巢方案中标四年之后, 赫尔左格在回答中国记者的关于鸟巢造型的灵感来源时, 违背自己的初衷, 谈到了建筑与中国传统中的陶器、 花瓶和鸟巢的关系, 并解释道: 建筑就像许多树枝在它表面上, 感觉像是鸟巢, 设计是通过许多相互联系的构思慢慢形成的, 比如结构像鸟巢或陶瓷上的裂纹。[23]223李兴钢也自相矛盾地将鸟巢描叙成为表达中国传统文化的载体: “鸟巢”的建筑形式中蕴藏着中国文化和艺术传统中的某些典型特征, 蕴藏着在无序中存在着秩序, 在秩序中存在无限变化的东方美学思想, 中国传统中的网格与镂空形成了树枝编织的鸟巢形象。中国独特的东方美学、 人文风范与当代艺术、 奥林匹克体育精神融合在一起, 使鸟巢“给人以强烈的动感与活力”。[22]

(三)现实(对象)维度

当然, 鸟巢不仅仅是一个体育建筑, 它与2008年奥运一起承载了中华民族走向复兴与崛起的百年梦想。在奥运前夕, 新华社发表了一篇题为《千金一诺: 北京践约——北京奥运会筹办七年间》的传真稿, 以豪迈的激情向全世界宣布: “气势恢弘的国家体育场鸟巢、 美轮美奂的水立方以及现代时尚、 充满力量感的五棵松篮球馆等奥运建筑的竣工”, “定格了中华民族在走向伟大复兴征程上的重要一步, 折射出社会主义中国国力强盛、 社会和谐、 民族团结的时代特征, 见证了改革开放三十年的中国在践行国际承诺、 承担国际义务中显示的负责任的大国风范。”[24]新华社传真稿气势恢弘、 美轮美奂和充满力量感的奥运建筑真实地反映了“中华民族走向伟大复兴”、 “社会主义中国国力强盛、 社会和谐、 民族团结”和“改革开放的大国风范”的社会现实, 奥运建筑以极具魅力的形式完成了对当代中国主流文化的建筑学表达与阐释。鸟巢的意义远远超越了建筑形式本身, 成为当代中国的时代象征, 成为中华民族走向复兴与崛起的集体想象和乌托邦式的精神图腾, 成为当代中国思想解放、 改革开放意识形态引领社会文化的重要载体。北京奥运会后, “鸟巢一代”成为流行词, 这种以一个建筑的名称冠以一代人的称谓前所未有。[25]“鸟巢”这座见证了光荣与梦想、 展现出无限活力的伟大建筑与当代中国社会文化现实紧密相连。对此, 姚遥在《少年中国: “鸟巢一代”》一书中充满激情地写道:

在中国建筑师看来, 其形态如同孕育生命的“巢”, 像承载初生婴儿的摇篮一样, 寄托着人类对子未来的期许和希望; 而在外国建筑师看来, “鸟巢”代表了人类历史上一个新的奇迹, 它把中国传统文化中的镂空手法、 陶瓷纹路与现代钢结构设计完美融合在一起, 以充满遐想的戏剧张力, 吸引世人去猜测和想象全球化时代的未来中国将会向世界呈现一幅怎样的图景。[26]3

从上面的分析可知, 关于鸟巢的批评从意识形态的维度来看, 经历了从形式维度到意义维度再到现实维度的演变过程。关于鸟巢的描述与批评从自治的形式开始, 逐渐被赋予各种意义, 最终演变成为社会文化现实的载体。主流意识形态以其宏大的主题和内容(爱国主义、 伟大复兴和走向崛起等)形成一种强大的力量渗透到建筑批评之中, 将各种意义整合成为一种集体的意识。主流意识形态如同惊涛骇浪, 击碎并吞噬了各种意义的浪花, 建筑批评的意识形态维度在社会文化现实中完成了它最后的绝唱。

四、结论

意识形态对于当代中国建筑批评的影响, 学术界要么讳莫如深, 要么坚决抵制。在大多数情况下, 我国学者是从负面和否定的角度来理解当代中国建筑批评中的意识形态维度的。例如郑时龄在其开创性的著作《建筑批评学》中指出“建筑的意识形态批评又称为建筑的社会政治批评, 建筑的思想艺术批评”[27]25, “中国社会的每一次变革与转型, 都深刻地影响了建筑的发展”, 建筑与社会政治的直接联系使得“中国建筑师面临着世界上绝无仅有的极为严酷的创作环境”。[27]329徐千里认为建筑批评中“左的势力和宗派主义不断把意识形态简单化、 庸俗化、 教条化”, 建国以来建筑领域开展的多次学术争鸣“不过是意识形态领域斗争的延续”, “是思想领域的独裁与专制”。[28]81学术界对建筑批评中的意识形态维度的消极理解, 使我们无法卸下意识形态的历史重负从而以一种积极的态度面向未来。

本文通过构建建筑意识形态批评的符号学模型, 将建筑批评的意识形态维度分解为形式、 意义和现实三个维度, 使我们能够在一个技术的或可操作的层面上来理解和分析建筑批评中意识形态维度的作用与意义。提出的“形式维度→意义维度→现实维度”的意识形态分析模式, 揭示了建筑批评中意识形态维度从表层到深层的变化过程。在建筑意识形态批评的符号学模型所建立的分析框架中, 一方面, 我们认识到建筑既不是社会文化现实的精确再现, 也不是各种附加意义的任意表达, 更不是建筑形式自治的逻辑演绎, 而是一个由形式、 意义和现实构成的有机复合体。在建筑批评中, 无论批评家偏好形式维度、 意义维度还是现实的维度, 都带有特定的意识形态的色彩。而另一方面, 在建筑批评中, 随着时间的流逝, 意识形态维度经历了从形式维度到意义维度再到现实维度的变化, 这在我们对鸟巢的分析中可见一斑。批评从形式维度开始, 逐渐进入意义维度, 最终被与现实维度结合得最为紧密的主流意识形态所建构、 改变或整合。现实维度将主流意识形态固化在建筑形式之上并孕育出与其相适应的社会文化意义。相对于形式维度, 意义维度具有更为强大的力量, 而与主流意识形态结盟的现实维度甚至可以成为一种主宰性力量。我们因此可以深刻地理解为什么以“四院士”为首的“倒巢派”最终无法改变鸟巢方案的深层原因: 他们从结构不安全、 不合理和“崇洋奢华、 片面营造视觉冲击”等形式维度出发所提出的反对意见, 在面对鸟巢所蕴含的“生命”、 “希望”、 “现代化”和“同一个世界同一个梦想”等意义维度时显得多么的苍白无力, 在面对“改革开放”、 “崛起”和“中华民族走向伟大复兴”等与意识形态结盟的现实维度时更是不堪一击。因为“建造鸟巢的目的不是为实现安全与合理, 不是为经济与节约, 而是为了更崇高的目标——实现民族与国家之梦”。[21]对于当代中国建筑批评而言, 无论是顺应还是抵抗、 肯定还是否定, 我们都无法摆脱这种被建筑意识形态批评所揭示的、 隐藏在建筑形式背后的强大力量, 因此, 在建筑批评中我们应该更加深刻地思考建筑形式与社会文化现实之间的这种复杂关系。

参考文献:

[1] 伊格拉西·德索拉—莫拉莱斯. 差异——当代建筑的地志[M]. 施植明, 译. 北京: 中国水利水电出版社, 2007.

[2] 曼夫雷多·塔夫里. 走向建筑的意识形态批判[M]//王群, 胡恒, 译. 张一兵. 社会批评理论记事: 第2辑. 北京: 中国编译出版社, 2007: 66-106.

[3] 曼夫雷多·塔夫里. 建筑学的理论与历史[M]. 郑时龄, 译. 北京: 建筑工业出版社, 1991.

[4] 曼夫雷多·塔夫里. 《建筑与乌托邦》序言 [M]//胡恒, 译. 张一兵. 社会批评理论记事: 第2辑. 北京: 中国编译出版社, 2007: 107-110.

[5] 马克思. 《黑格尔法哲学批判》导言[M]//中央编译局, 译. 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯选集: 第1卷[M]. 北京: 人民出版社, 1995: 1-16.

[6] 尤尔根·哈贝马斯. 历史唯物主义的重建[M]. 郭官义, 译. 北京: 社会科学文献出版社, 2000.

[7] 彼得·比格尔. 先锋派理论[M]. 高建平, 译. 北京: 商务印书馆, 2002.

[8] 斯拉沃热·齐泽克. 意识形态的幽灵[M]//斯拉沃热·齐泽克. 图绘意识形态. 方杰, 译. 南京: 南京大学出版社, 2006: 1-31.

[9] 李幼蒸. 理论符号学导论[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2007.

[10] 杰姆逊. 后现代主义与文化理论[M]. 唐小兵, 译. 西安: 陕西师范大学出版社, 1987.

[11] 屠有祥. 文化意指分析基本模式的形成——《神话修辞术》中译本导言[M]//罗兰·巴特. 神话修辞术. 屠有祥, 译. 上海: 上海人民出版社, 2009: 3-22.

[12] 维克多·泰勒. 后现代主义百科全书[M]. 章燕, 李自修, 译. 长春: 吉林人民出版社, 2007.

[13] 杰弗里·布罗德本特. 建筑中符号理论的入门指南[M]//杰弗里·布罗德本特. 符号、 象征与建筑. 乐民成, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 1991: 346-373.

[14] 查尔斯·詹克斯. 建筑符号 [M]//杰弗里·布罗德本特. 符号、 象征与建筑. 乐民成, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 1991: 57-110.

[15] 詹明信. 晚期资本主义的文化逻辑[M]. 陈清桥, 译. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 1997.

[16] 郦伟, 刘蕊. 建筑批评中空间符号三角形的构建及其应用[J]. 河北学刊, 2009(1): 201-205.

[17] 迈克尔·海斯. 批判性建筑: 在文化和形式之间[J]. 吴洪德, 译. 时代建筑, 2008(1): 116-121.

[18] 克里斯蒂安·诺伯格-舒尔茨. 西方建筑的意义[M]. 李路珂, 译. 北京: 中国建筑工业出版社, 2005.

[19] 彼得·卡特尔. 密斯·范·德·罗 [M]//王俊, 译. 尼古拉斯·佩夫斯纳. 反理性主义者与理性主义者. 北京: 中国建筑工业出版社, 2003: 58-71.

[20] 李兴钢. 由国家体育场的设计看建筑向本原回归的倾向[J]. 世界建筑, 2008(6): 22-31.

[21] 金秋野. 瘦巢[J]. 建筑师, 2008(3): 16-20.

[22] 李兴钢. 国家体育场设计[J]. 建筑学报, 2008(8): 1-17.

[23] 杨冬江, 李冬梅. 境外建筑师与中国当代建筑[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2008.

[24] 苏会志, 汪涌, 高鹏. 千金一诺: 北京践约——北京奥运会筹办七年间[M]//新华社总编室. 新华社奥运报道精品选. 北京: 新华出版社, 2008: 40-47.

[25] 薛求理, 贾巍. 北京奥运建筑——“鸟巢”的城市影响及社会效应[J]. 建筑师, 2009(4): 96-102.

[26] 姚遥. 少年中国: “鸟巢一代”解读2008年中国与世界[M]. 北京: 当代中国出版社, 2009.

[27] 郑时龄. 建筑批评学[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2001.

[28] 徐千里. 创造与评价的人文尺度——中国当代建筑文化分析与批判[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2000.