国家男女马拉松队训练负荷特点的研究

2010-11-08朱凤玲孟繁威史继祖姜帅先王世涛

朱凤玲 孟繁威 史继祖 姜帅先 王世涛

(1.火车头体育协会,北京 102607;2.吉林体育学院,吉林 长春 130022)

国家男女马拉松队训练负荷特点的研究

朱凤玲1孟繁威2史继祖2姜帅先2王世涛2

(1.火车头体育协会,北京 102607;2.吉林体育学院,吉林 长春 130022)

通过对国家男女马拉松队、肯尼亚国家马拉松队2007年冬训负荷结构特点以及国家男女马拉松队2007年冬训成功经验和失败教训的研究,发现现代马拉松项目训练的负荷节奏和结构特点是:100%以上目标强度的训练占总负荷的5-10%;90-100%目标强度的训练占总负荷的15-20%;80-90%目标强度的训练占总负荷的50-60%;80%以下目标强度的训练占总负荷的15-20%。研究结果表明:现代马拉松项目的训练应紧密围绕马拉松专项强度展开,特点是负荷节奏感强,日平均负荷量小。

马拉松;负荷结构;负荷节奏

1 前言

现代马拉松项目训练负荷科学安排的相关问题是摆在教练员、科研人员面前的重要课题,也是我们对项目的制胜规律、制胜因素认识的重要前提条件。只有对项目规律有了清楚的认识,才能事半功倍。传统的观念认为马拉松是周期性、耐力型项目,所以提出了“三从一大” 的训练口号,有人甚至提出向公里数要成绩,一度使我国的马拉松项目水平远远落后于日本、韩国、肯尼亚等马拉松强国,这是我们对马拉松项目制胜规律和制胜因素认识不清而导致运动员承受训练负荷水平低的结果。

2 研究对象

以国家男、女马拉松队和肯尼亚国家马拉松队为研究对象。

3 研究方法

文献资料法;专家访谈法;调查法;机能指标研究法;数理统计法。

4 马拉松项目特点

根据田中喜代次的文献资料推算[1],马拉松比赛中的平均速度在98-102%无氧阈速度范围内,总结以往的重大比赛成绩以及速度变化特点可以发现,比赛中的速度不是单一的匀速运动,而是变速跑运动。例如,在2007年厦门国际马拉松赛中获得冠军的李柱宏在前15km一直采取跟随跑战术,20km时还距离前面的肯尼亚运动员有几十米的差距,在后半程比赛中一到下坡就开始加速,上坡跑时尽量跟住,甚至想超过对手,经过几次反复的较量,在最后2km时终于把对手甩开获得冠军。

因此,比赛要求运动员不仅要具有长时间高速奔跑的能力,还应具有适应变速跑的能力。高速奔跑要求运动员具有较高的有氧代谢水平,通过训练最大限度的提高有氧代谢能力,是运动员取得良好成绩的根本[2,3]。2007年冬训我们对运动员的无氧阈速度进行了测试,从测试结果看,邓海洋的无氧阈速度只有3min12s/km,离2h10min的无氧阈速度还有较大的差距。通过训练没有有效地迅速提高运动员的无氧阈速度是比赛成绩差的原因之一。运动员有较强的糖酵解供能能力是能够适应变速跑的基础,在重点强度训练课上,通过测试运动后的即刻乳酸,其乳酸值大多在6-8mmol/L,对于马拉松运动员来说,理想的最大摄氧量速度训练乳酸值应达到10-12mmol/L,因此,运动员最大有氧耐力训练的质量还有待提高。此外,马拉松比赛的成绩还受多种因素的影响,例如比赛路线、海拔、气温、湿度等等,在平时的训练中要进行各种困难条件的适应。

经过备战北京奥运周期,我们认为马拉松是一项超长距离的竞速项目,有氧运动能力只是为该项目提供一个平台,只有在最短的时间内跑完全程才能获得比赛的胜利,所以速度才是决定比赛获胜的关键。因此,它既需要长时间的耐力,又需要一定的高速奔跑能力。要想提高马拉松比赛的成绩,最理想的方式是以匀高速跑完全程。在马拉松比赛中,95%以上是有氧运动,因此运动员的供氧能力和利用氧的能力的水平基本上决定了其竞技水平。无氧阈速度是指运动员能够最有效地利用氧、并能维持最大乳酸稳态、可以长时间高速持续跑的能力。

马拉松训练的核心是提高运动员的无氧阈速度。提高无氧阈速度的训练一般有两种方式:一是以最大摄氧量速度进行的大强度间歇训练;二是以80%-102%的无氧阈速度进行的长时间耐力训练。最大摄氧量速度、无氧阈速度的训练就像一辆车的两个轮子一样推动着马拉松成绩的提高。从实战角度看,低于最大摄氧量速度,但超过无氧阈速度或无氧阈速度上限的速度是比赛需要的,训练中必须体现。运动员也要经常体验这种近似于比赛的速度。从训练的延续性和运动员机能恢复的角度考虑,这种强度的训练距离以10km以上、半程以下较为合适。超无氧阈速度或无氧阈速度上限的训练把大强度间歇跑的最大摄氧量速度训练和80%以上无氧阈速度的训练连接起来,完成了两者之间的衔接与转换,与实战真正地结合在一起。这样的训练既可以检查两头的训练效果,又可以更好地预判一个全程的成绩,增加了训练的可控性和确定性。80%以上的无氧阈速度的训练是马拉松训练的基础,无氧阈速度或无氧阈速度上限持续跑的能力训练是马拉松训练的核心,最大摄氧量速度的间歇跑训练是马拉松训练的关键。

理想的周训练计划模式应该是既有大强度间歇跑的最大摄氧量速度训练,又有超长跑离的80%-102%无氧阈速度的训练,还要有中等距离的接近比赛强度(即超无氧阈速度或无氧阈速度上限)的训练。只有这样才能保证训练质量,尽快提高运动水平。运动员当前状态不同、个体差异不同,表现出的无氧阈速度和最大摄氧量速度也不尽相同。因此,训练计划要充分体现个体化和阶段目标。鉴于以上认识,训练一定要抓有效的运动量,而不是总量。所以,我们认为马拉松项目是高速度的周期性、耐力性项目。要想取得好成绩,必须对它的训练负荷结构、训练负荷节奏有一个清楚的认识。

5 马拉松项目承受专项负荷能力

5.1负荷结构

成绩的提高训练是关键,不同训练阶段有不同的训练目的,教练员也应仅仅围绕训练目的合理的安排训练负荷结构[4]。在整个训练过程中最大限度的增长摄氧量、增加乳酸分解量和提高运动过程中能量利用效率是马拉松训练的关键[5]。

5.1.1低负荷强度耐力训练

以80~90%无氧阈速度进行较大运动量的低强度耐力训练,国内教练员常称之为有氧训练[6,7]。低强度课的训练目的主要是:①促使心脏伴有心壁增厚的离心性肥大,②相关呼吸肌力的增强,③运动肌中慢肌纤维参与比例的提高,④慢肌纤维的选择性肥大,⑤慢肌纤维中的线粒体数量的增多等。其训练适应后的效果集中体现在两方面:①提高心肺功能,促进氧的转运能力,②提高运动肌利用氧的能力,从而实现有氧代谢供能增强,表现出有氧耐力提高的训练效果。另外,还能够促进技术动作的改善、提高运动员肌肉的放松能力及用于大负荷训练后的调整等。

5.1.2中负荷强度耐力训练

采用90-102%无氧阈速度的长时间中强度耐力训练,国内教练员常称之为混氧训练或无氧阈训练。每一个教练员的中强度训练课的负荷方式有所不同,主要有两种方式:一种是恒定速度的训练方式,另一种则是渐增负荷方式。第一种多见于训练水平高、训练年限较长的优秀运动员;第二种方式则在一般运动员和高水平运动员中都采用,是教练员较为常用的训练方式。

无氧阈水平上的运动负荷是乳酸的产生与消除处于平衡状态的临界点,是能够维持大运动量训练负荷的最大平均负荷[8]。因此,它一方面具有低强度课的训练效果,另一方面与低强度训练相比,能够长时间地刺激运动员的心肺功能,尤其是运动肌的有氧代谢功能,使之更好地向耐力项目的比赛需求发展。

5.1.3间歇性大负荷强度耐力训练

第三种是采用95-100%最大摄氧量速度或比赛速度的、间歇性大强度耐力训练,国内教练员常称之为大强度训练。

大强度课的训练一般有两种方式:一种是采用95~100%最大摄氧量速度进行的大强度间歇性耐力训练,另一种以60%~80%的最大摄氧量速度进行的持续性大强度耐力训练[9]。大强度训练课的训练目的一般是为了通过改善肌肉末梢组织的状况,提高运动员肌肉的最大有氧代谢水平以及代谢消除乳酸的能力,并让运动员适应比赛时的内环境的变化(即耐乳酸能力),最终使运动员的专项比赛能力得到提高[10]。

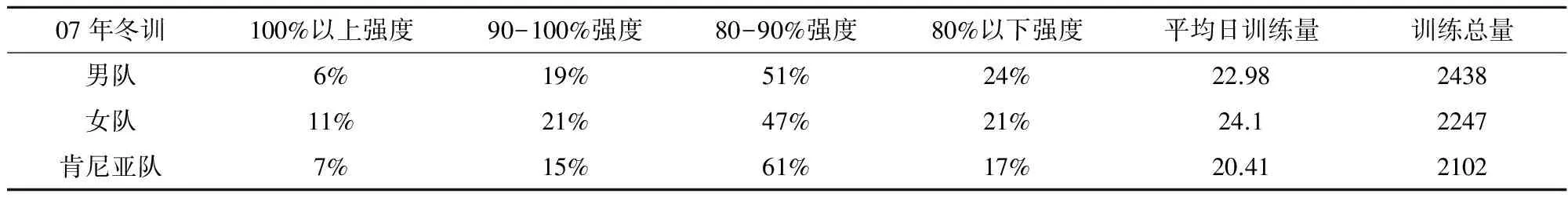

图1 国家男子马拉松队2007年冬训负荷结构图

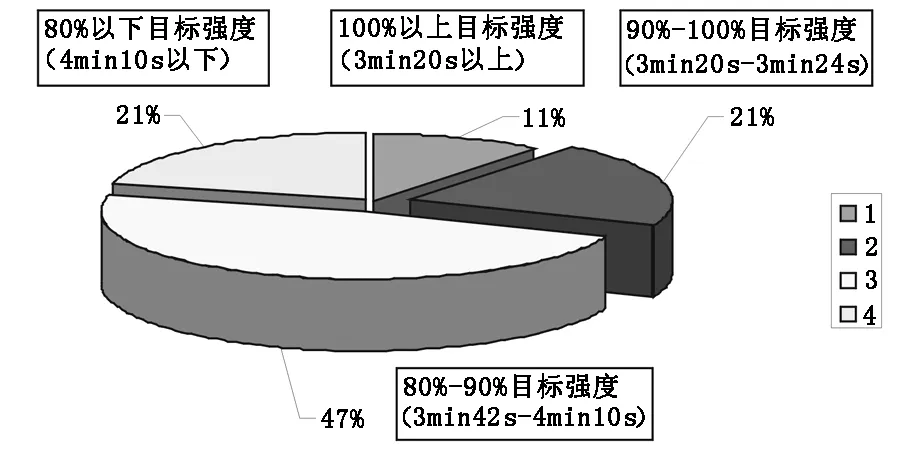

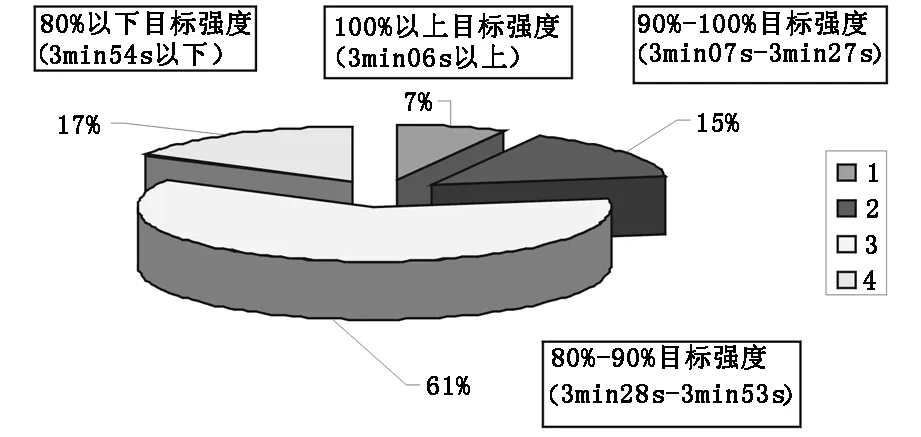

通过男、女马拉松队2007年冬训负荷结构图我们可以看出,国家男、女马拉松队冬训训练负荷结构特点与肯尼亚国家马拉松队的冬训负荷结构特点非常相似。其共同的特点是100%以上目标强度的训练和90-100%目标强度的训练占总训练负荷量的占20-25%;80-90%目标强度的训练占总训练负荷量的50-60%;80%以下目标强度的训练占总训练负荷量的15-25%。

表1 各队冬训训练负荷情况

图2 国家女子马拉松队2007年冬训负荷结构图

图3 肯尼亚国家马拉松队2007年冬训负荷结构图

第1部分、第2部分、第3部分和第4部分的比例近似于1∶2∶8∶3。2007年冬训国家男子马拉松队训练负荷结构图中第1、2部分的比例为1∶3.1,第3部分占51%; 肯尼亚国家马拉松队冬训训练负荷结构图中第1、2部分的比例为1∶2.2,第3部分占61%。从各队冬训训练负荷情况表中可以看出:现代马拉松项目的训练紧密围绕马拉松专项强度展开,日平均训练负荷量较小。

5.2现代马松训练的负荷节奏特点

1)第一周两天适应性训练后,以间歇跑方式提升强度,然后维持在80%以上强度,进行高强度的节奏训练。

2)第二周量接近专项距离,强度是80%-85%进行刺激性训练,然后逐周降量升强度。量由40km降至25km;强度由80%增至90%。

3)总体负荷结构的特点:逐渐降量升强度;接近目标强度,直至超目标强度;一般耐力训练的量在17km、20km、25km,强度为80%、85%、90%.

4)专项速度耐力训练手段:(1min慢+1min快)×20,有利于发展机体耐酸能力和分解乳酸能力。二是短距离的间歇跑,量在1km-5km范围,强度为接近或超目标强度。

5)周负荷结构:①适应性训练后,由接近专项距离加一次高强度的专项速度耐力训练过渡到近半程专项距离加两次高强度速度耐力训练。②二段式周负荷,主课放在上午,根据运动员的反应与机能状态调整量与强度。③下午以恢复调整为主,一是休息;二是分组计时跑,要求大步幅;三是持续跑(时间为40-45min,量为10-13km), 强度为70%-80%。 ④周总量在155-195km,平均22-27km。强化训练阶段,星期一、星期六为专项速度耐力训练。

6)短翼项专项训练中,最后2-4km接近目标速度冲刺。

6 结论

1)马拉松项目的训练负荷结构特点是:紧密结合马拉松项目专项负荷强度进行训练,日平均训练负荷量较小;100%以上目标强度的训练占总负荷量的5-10%、90-100%目标强度的训练占总负荷量的15-20%、80-90%目标强度的训练占总负荷量的50-60%、80%以下目标强度的训练占总负荷量的15-20%。

2)现代马拉松负荷安排的发展趋势和主要特征:训练负荷总量增大,突出专项负荷强度的增加,强度负荷安排的定向化,定期的诊断性测试,注重负荷安排的节奏,教练员的主导作用。

[1] 胡亦海.试论《运动训练学》学科研究的现状与发展趋势[J].武汉体育学院学报,1999(3).

[2] 蚁哲芸,袁勤.试述现代科学训练的主要特征[J].湖北体育科技,2001(3).

[3] 柏开祥.运动训练强度的界定与计算[J].体育函授通讯,2001(3).

[4] 邵进科.普通高校高水平中长跑运动员冬训期运动负荷的探讨[J].山东体育学院学报,2001(4).

[5] 邓运龙.科学训练与生化监控[J].解放军体育学院学报,2001(3).

[6] 袁运平.运动员体能与专项体能特征的研究[J].体育科学,2004(9).

[7] 金寿山.日本的马拉松[J].田径 ,1994(2).

[8] 宗华敬.运动训练探索[M].成都:四川科技出版社,1996.

[9] 田麦久,武福全.运动训练科学化探索[M].北京:人民体育出版社,1988.

[10] 夏伟恩.马拉松运动[M].北京:中国田径协会出版社,1998.

[11] 黄治,韩行方,常世和.中长跑马拉松专集[C].中国田径协会、内蒙古体科所、吉林省体科所联合出版,1992:123-128.

TheLoadCharacteristicsofChinaMaleandFemaleMarathonTeam

Zhu Fengling1,Meng Fanwei2,Shi Jizu2,Jiang Shuaixian2,Wang Shitao2

(1.Locomotive Sports Association,Beijing,102607,China;2.Jilin Institute of Physical Education,Changchun,130022,Jilin,China)

We found the load rhythm and Structural characteristics of modern Marathon training by Research the load structural characteristics of China Marathon Team and Kenya Marathon Team winter training,the 2007’s winter training success and failures of China Marathon Team.The structurcel Charalteritice show that above 100% target strength account 5-10% total load;90-100% target strength account 15-20% total load;80-90% target strength account 50-60% total load;below 80% target strength account 15-20% total load.The results show that the modern marathon marathon training should be focusing on a special intensity and the daily average load is small.

marathon;load structure;load rhythm

2009-09-15;

2009-12-05

朱凤玲(1972-),女,黑龙江人,教练员,主要从事运动训练学方面的研究。

G822.8

A

1672-1365(2010)01-0038-03