白族亲子民族文化认知的比较研究

2010-11-03胡发稳张承燕李丽菊

胡发稳,张承燕,李丽菊

(红河学院教师教育学院,云南蒙自 661100)

白族亲子民族文化认知的比较研究

胡发稳,张承燕,李丽菊

(红河学院教师教育学院,云南蒙自 661100)

采用自编的调查问卷,从民族的历史、传统知识、音乐舞蹈、民间工艺、生活习俗礼仪、社会规范、宗教事项、疾病观念、生产技能、心理品质、性别角色和价值观等方面考察了祥云禾甸地区白族对本民族传统文化的知晓度和认知途径。通过对禾甸中学和祥云三中两所中学共260名白族初中学生及其家长的调查研究,发现这一地区的白族家长和学生对本民族文化的知晓度都偏低,且表现出显著的差异性。在文化认知来源上,家长得分均低于其子女得分,且父辈与子代之间存在着中等程度的正相关关系。同时,家长在家庭教育认知来源上存在性别差异;学生则在学校教育和家庭教育上都有差异。通过分析文化认知在民族文化传承中的作用,在此基础上进一步论述了文化认知存在差异的原因及其对民族文化教育的启示。

民族文化;文化认知;白族

0 引言

文化是指人类调适环境所产生的生活方式和价值观念,它包括人类在共同实践活动中创造的所有物质财富和精神财富的总和〔1〕,是人们在认识自然和社会的过程中产生的思想结晶。而民族文化是指各民族在其历史发展过程中创造和发展起来的具有本民族特点的,反映该民族历史和社会生活的物质文化和精神文化〔2〕。一个民族的文化包括其特有的语言、风俗习惯、宗教信仰、文学艺术、文物古迹、文化事业、文化设施以及文娱活动、伦理道德、思维方式、文化心理素质、审美情趣等。这些不仅是一个民族的身份、个性和标志,而且还延续着一个民族、一个国家的文明历史。

文化是人们在认识自然和社会的过程中产生的〔3〕,每一个民族都在其自身的发展历程中创建了丰富而独特的民族文化,而这些文化又共同构建了世界多样性〔4〕。在我国56个民族大家庭中,少数民族文化是保留相对较为完整的传统文化,是各民族宣传自我、振兴自我必不可少的或最有效的手段和形式,是了解一个民族,一个地区的入门钥匙〔5〕。因此,在民族文化的传承与发展过程中要秉承科学辩证的态度,使民族成员能够充分的认识自我民族的文化,并树立起民族文化的认同感和自豪感〔6〕,自觉地去接受和传承民族文化。

文化传承是文化的内在属性,是人类社会不间断发展的内在要求,是一脉相承、承上启下的〔7〕。文化的认知方式规范着文化的传承方式,而文化认知则是指个体对本民族文化以及他民族文化的一种感知和认识,并在此基础上形成相应态度和情感体验的过程〔8〕。从认知心理学的观点看,认知是个体带着自己的主观心理特点,对社会和外界环境的理解与认识过程,它是人类其他心理活动的基础,对人的行为有直接的支配作用〔4〕。因此,文化存在实质上就是人类认知能力作用的结果和表现形式,传承民族文化必须在了解和认知民族传统文化的基础上,加强对民族成员的民族文化认知教育。鉴此,拟以白族文化为例,考证白族亲子之间文化认知的特点及其差异,以便有针对性的开展民族文化教育。

白族是我国历史悠久,文化发达的民族之一。白族文化是白族人民在不断吸收秦蜀文化、古越文化、荆楚文化、吐蕃文化和古印度文化的过程中,特别是在中原文化的长期熏陶下,用自己的勤劳和智慧创造出来的特色鲜明的优秀的本土文化〔9〕。从族源、文化源流、宗教信仰、婚俗和丧葬观看,白族文化是一种包容性极强的文化〔10〕。然而随着文化多样性的进程,白族文化在与外来文化的碰撞过程中,已越来越趋向汉文化,趋向“旅游文化”。比如大理禾甸地区的白族,他们除了会用自己的语言之外,对本民族其他的文化可说是知之甚少,在生活中除了老太太的服饰还带有一点民族色彩外,其余的都是汉族服饰。特别是对于很多传统节日,大多数成员都不了解其来历和意义,人们只知道按照父辈或祖辈所教的那样去做,但却根本不明白为什么要那样做。所以随着时代的发展,很多礼节和事项都已被忽略或省去了。本文试图从父辈和子代的视角,比较分析亲子之间民族文化认知的特点及其差异,以期为传承和发展民族文化提供素材,为学校民族文化教育提供理论指导。

1 研究方法

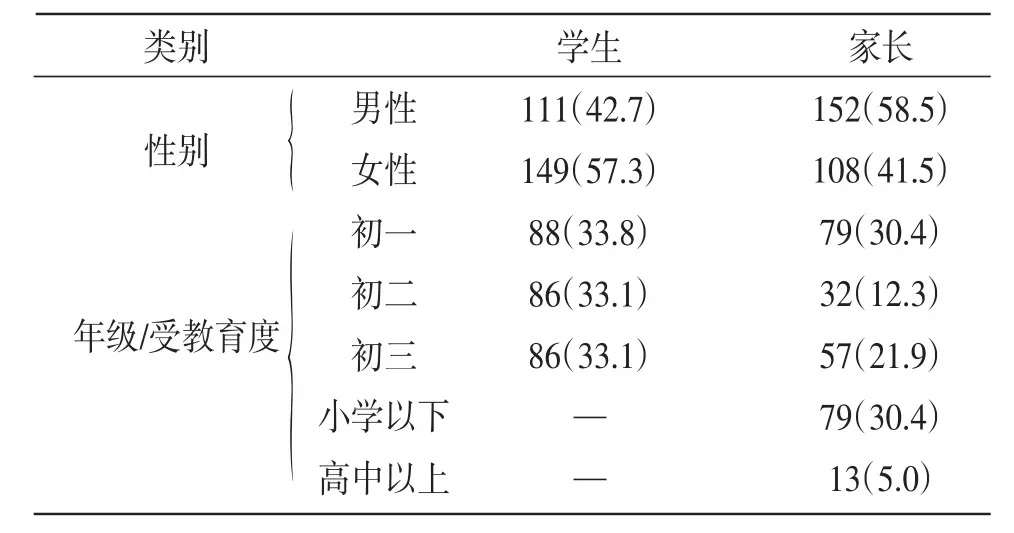

1.1 研究对象 以整群随机取样法,抽取大理州禾甸中学和祥云三中2所中学共260名白族初中学生及其家长为研究对象,其中学生的年龄12~17岁,平均年龄(14.67±1.15)岁,家长的年龄26~58岁,平均年龄(39.06±3.63)岁,其余基本信息见表1。

表1 研究对象的基本人口学信息(n,%)

1.2 研究工具 以自编《白族民族文化认知问卷》为工具,该问卷包含民族的历史、传统知识、音乐舞蹈、民间工艺、生活习俗礼仪、社会规范、宗教事项、疾病观念、生产技能、心理品质、性别角色和价值观等方面的内容,共33个题项,从知晓度和认知来源两个层面进行评量,其中在“知晓度”上,采用李克特5点量表记分,即“1-5”级记分,表示“完全不清楚——完全清楚”,内部一致性a值为0.89,分数越高,表明知晓程度越高;在“认知来源”上,涉及学校教育、家庭教育、社会教育、大众传媒4个主要来源,其中每个主要来源又区分为5种具体的来源途径,共20种具体途径,如学校教育包括图书阅览、同伴交往、课程学习、专题讲座、校园活动5个途径,此栏为不定项选择,可多项标记,采用0、1记分,即选中的记1分,否则记为0分。分别计算4个主来源20种具体途径的算术平均数,为每种具体途径的分值,计算每个主来源5种具体途径分值的算术平均数为主来源分值。

1.3 数据处理 采用SPSS 15.0 for windows进行描述统计、方差分析、配对样本检验。

2 结果

2.1 白族亲子民族文化知晓度差异 在“知晓度”上,将家长和学生在33个题项上的得分,进行一一对应配对,采用配对样本t检验,结果见表2。从均值看,总体上家长和学生对自己本民族文化的知晓程度偏低,介于“比较不清楚——不太清楚”之间,其中在关于民族的起源传说、历史、神话故事、宗教事项、教养习俗、人伦道德、房屋建筑特征、村规民约、传统准则、生产管理、民间纪事历法、疾病观念、农事技能、禁忌等文化要素上,家长的得分均显著的高于其子女。在关于自身民族的语言文字、民间医药、音乐舞蹈、婚恋丧葬、服饰、生活规范、民间工艺品、节日庆典、取名称谓、心理品质、审美情趣、社会性别角色等方面,家长与学生的知晓度存在显著关联性。而在民族的歌曲类型及演唱禁忌、文体娱乐项目、格言谚语方面,家长与学生的知晓度既无显著性差异也没有关联性。

表2 白族亲子民族文化知晓度的比较(±s)

表2 白族亲子民族文化知晓度的比较(±s)

条目本民族起源传说本民族历史和往事本民族神话故事本民族语言或文字知识本民族的民间医药知识本民族的歌曲类型及演唱禁忌本民族舞蹈类别及象征意义本民族乐器种类的知识本民族的婚恋礼节本民族的丧葬习俗本民族各年龄段的服饰指征含义本民族餐桌礼仪本民族的生活习惯本民族的宗教事项本民族的民间工艺品本民族的教养习俗本民族人伦道德本民族的房屋建筑特征本民族村规民约本民族节日庆典的来历与操作事项本民族评量人事的传统准则本民族的取名、称谓礼节本民族的生产管理知识本民族的文体娱乐项目本民族的民间纪事历法本民族的生老病死知识本民族的格言谚语本民族的农事技能本民族的各类禁忌本民族的生辰寿宴礼仪本民族的心理品质和行为特征本民族的审美情趣本民族的社会性别角色家长3.46±0.86 3.19±0.93 3.24±1.00 3.18±1.08 2.51±1.14 2.78±1.05 2.79±1.00 2.85±1.03 3.23±1.09 3.28±1.08 2.68±1.05 3.25±1.15 3.23±1.12 2.96±1.10 2.47±1.11 3.56±1.03 3.28±0.89 3.21±1.11 3.05±1.14 3.12±1.06 2.91±1.01 2.97±1.02 3.10±1.04 2.91±0.95 2.92±1.06 2.75±1.12 3.03±1.10 3.20±1.09 3.00±1.07 2.71±1.12 2.62±1.00 2.52±0.94 2.60±1.06学生2.63±0.83 2.68±0.92 2.67±1.02 3.20±1.11 2.45±1.07 2.62±1.03 2.71±1.03 2.76±0.98 3.10±1.04 3.23±1.08 2.58±1.00 3.15±1.11 3.25±1.14 2.72±1.05 2.43±1.15 3.25±1.03 3.10±1.01 2.98±0.96 2.82±0.99 2.98±1.03 2.75±1.03 2.88±1.07 2.88±1.11 2.90±1.03 2.70±1.03 2.45±1.05 3.05±1.03 2.88±1.05 2.78±1.05 2.66±1.11 2.52±1.00 2.48±1.03 2.50±1.10 r t 0.07 0.12 0.01 0.20*** 0.21*** 0.10 0.18** 0.18** 0.29*** 0.21*** 0.21*** 0.15* 0.15* 0.26*** 0.34*** 0.27*** 0.23*** 0.30*** 0.15* 0.16** 0.15* 0.17** 0.16** 0.08 0.19** 0.31*** 0.12 0.06 0.29*** 0.24*** 0.36*** 0.28*** 0.30*** 11.55*** 6.60*** 6.44*** -0.18 0.62 1.91 1.00 1.10 1.61 0.50 1.20 1.09 -0.21 2.94** 0.48 3.99*** 2.36* 2.95** 2.62** 1.74 2.00* 1.10 2.50** 0.05 2.67** 3.80*** -0.22 3.52*** 2.90** 0.59 1.31 0.52 1.26

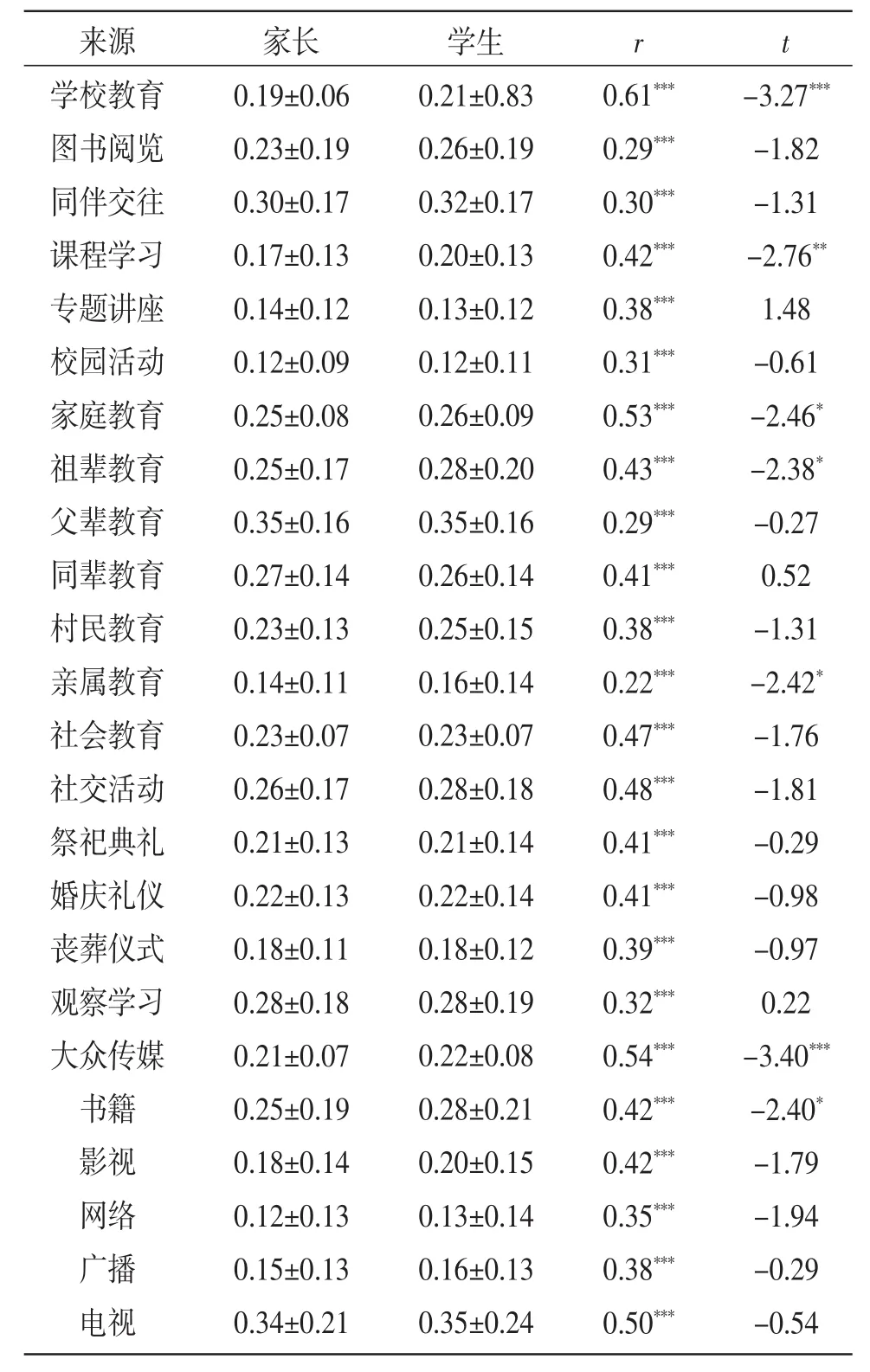

2.2 白族亲子民族文化认知来源差异 将家长和学生在每个民族文化认知来源上的分值,进行对应配对样本t检验,结果见表3,从得分均值看,除专题讲座、同辈教育、观察学习3个具体途径外,家长民族文化认知来源得分均低于其子女得分,其中家长在学校教育、家庭教育、大众传媒3个主要来源上,以及课程学习、祖辈教育、亲属教育、书籍4个具体途径上的得分均低于其子女分值。家长的认知来源得分与其子女的得分存在中等程度的正相关关系。另外,将家长和学生的认知来源得分,进行降序排列,发现父辈教育、电视、同伴交往3种来源均是家长和学生得分最高的前三项,而得分最低的是校园活动、网络、专题讲座3种来源。

表3 白族亲子民族文化认知来源的比较(±s)

表3 白族亲子民族文化认知来源的比较(±s)

来源学校教育图书阅览同伴交往课程学习专题讲座校园活动家庭教育祖辈教育父辈教育同辈教育村民教育亲属教育社会教育社交活动祭祀典礼婚庆礼仪丧葬仪式观察学习大众传媒书籍影视网络广播电视家长0.19±0.06 0.23±0.19 0.30±0.17 0.17±0.13 0.14±0.12 0.12±0.09 0.25±0.08 0.25±0.17 0.35±0.16 0.27±0.14 0.23±0.13 0.14±0.11 0.23±0.07 0.26±0.17 0.21±0.13 0.22±0.13 0.18±0.11 0.28±0.18 0.21±0.07 0.25±0.19 0.18±0.14 0.12±0.13 0.15±0.13 0.34±0.21学生0.21±0.83 0.26±0.19 0.32±0.17 0.20±0.13 0.13±0.12 0.12±0.11 0.26±0.09 0.28±0.20 0.35±0.16 0.26±0.14 0.25±0.15 0.16±0.14 0.23±0.07 0.28±0.18 0.21±0.14 0.22±0.14 0.18±0.12 0.28±0.19 0.22±0.08 0.28±0.21 0.20±0.15 0.13±0.14 0.16±0.13 0.35±0.24 r t 0.61*** 0.29*** 0.30*** 0.42*** 0.38*** 0.31*** 0.53*** 0.43*** 0.29*** 0.41*** 0.38*** 0.22*** 0.47*** 0.48*** 0.41*** 0.41*** 0.39*** 0.32*** 0.54*** 0.42*** 0.42*** 0.35*** 0.38*** 0.50*** -3.27*** -1.82 -1.31 -2.76** 1.48 -0.61 -2.46* -2.38* -0.27 0.52 -1.31 -2.42* -1.76 -1.81 -0.29 -0.98 -0.97 0.22 -3.40*** -2.40* -1.79 -1.94 -0.29 -0.54

2.3 白族亲子民族文化认知性别比较 首先,分别计算家长和学生在33个题项上知晓度的总均分,然后,分别进行独立样本t检验,结果显示,不同性别家长的民族文化知晓度差异无统计学意义(男=3.03、s=0.51女=2.93、s=0.48,t=1.51,P>0.05),且除在家庭教育认知来源上存在显著性差异外(男=0.26、s= 0.09,女=0.23、s=0.06,t=2.84,P<0.01),其余认知来源的性别差异无统计学意义。男生的民族文化知晓度得分显著低于女生(男=2.78、s=0.47,女=2.92、s= 0.44,t=-2.424,P<0.05),但二者在4个民族文化认知主要来源上的差异无统计学意义(均P>0.05)。

2.4 白族亲子民族文化认知年级/受教育程度比较单样本方差分析显示,学生民族文化认知的学校教育(初一=0.21、s=0.06,初二=0.22、s=0.07,初三=0.18、s=0.08,F=5.81,P<0.01)、家庭教育(初一=0.24、s= 0.07初二=0.27、s=0.10初三=0.28、s=0.09,F=5.83,P<0.01)2个主来源的差异具有统计学意义,事后多重均值检验显示,初三学生的学校教育得分显著低于初一、初二学生,初一学生的家庭教育得分显著低于初二、初三学生,不同年级学生民族文化知晓度的差异无统计学意义。不同受教育程度的家长在民族文化的知晓度和认知主要来源上,其差异均无统计学意义(P>0.05)。

3 分析与讨论

3.1 白族亲子民族文化知晓度状况 据统计分析,大理禾甸地区的白族家长和学生对白族文化的知晓度都偏低,介于“比较不清楚与不太清楚”之间(见表2),在民族的起源传说、历史、神话故事、疾病观念、农事技能、禁忌等14个文化要素上,父辈的认知度显著高于子代,且在民族起源传说、历史往事、神话故事、宗教事项、教养习俗、人伦道德、房屋建筑特征、村规民约、传统准则、生产管理、民间纪事历法、疾病观念、农事技能、禁忌等文化要素上,家长的得分均显著的高于其子女;在关于自身民族的语言文字、民间医药、音乐舞蹈、婚恋丧葬等26个文化要素上,父辈与子代的知晓度具有显著的关联性。而在民族的歌曲类型及演唱禁忌、文体娱乐项目、格言谚语三个方面,家长与学生的知晓度既无显著性差异也没有关联性。

不同性别和不同受教育程度的家长的民族文化知晓度差异均无统计学意义;子代则是男生的民族文化知晓度得分显著低于女生,但在年级上则无统计学意义。而这种结果与白族人民崇尚本主文化与尊重女性的传统是分不开的〔9〕,在白族家庭中,妇女掌管着家庭的生活和经济,是生活中权力最大的。所以白族女性在社会生活中的这种独特的地位,使得初中女生在生活中接触传统文化的机会多于男生〔11〕。“代”指的是一定社会中具有大致相同年龄和类似社会特征的人群〔12〕,不同代的人由于所处的社会文化环境不同,他们的价值观念和行为方式也不同,这导致了子代和父辈对民族文化持的看法也不同,且父辈的思想较子代来说较为传统,所以他们对民族传统文化的知晓度高于子代。此外,家庭教育是民族文化传承的主要载体且父辈教育是人们认知文化的主要途径,这就导致了父辈与子代的知晓度存在关联性。

3.2 白族亲子民族文化认知来源状况 分析表明,从得分均值看,除专题讲座、同辈教育、观察学习3个具体途径外,父辈民族文化认知来源得分均低于子代得分,其中家长在学校教育、家庭教育、大众传媒3个主要来源上,以及课程学习、祖辈教育、亲属教育、书籍4个具体途径上的得分均低于其子女分值。家长的认知来源得分与其子女的得分存在中等程度的正相关关系。不同性别家长在家庭教育认知来源上存在显著的差异性,在父辈中男性家长从家庭教育途径上知晓本民族文化的比女性家长多,其余认知来源在性别上则无统计学意义;而不同受教育程度的家长在民族文化的认知主要来源上,其差异则无统计学意义(P>0.05)。学生则在4个民族文化认知主要来源上均不具显著的性别差异(P>0.05),在学校教育认知来源上初三学生的得分显著低于初一、初二学生,初一学生的家庭教育得分显著低于初二、初三学生。这是因为随着年龄的增长,男性在社会生活和家庭生活中的角色使得男性接触民族文化的机会比女性多,从而形成了家长的文化认知来源在家庭教育中男性得分高于女性的结果。而学生则由于这种社会性别角色分工不明显,从而使得学生在不同文化认知来源上都不具有性别上差异。再加上在国家新课改的要求下,民族传统文化知识已逐步走进了学校教育,所以低年级的学生从学校教育中认知到的民族文化多于高年级的学生。而产生亲子民族文化认知来源差异的原因则是由于受多元文化教育思想的影响,少数民族文化已越来越受到人们的关注〔13〕,从而使得社会各教育体系都开始关注少数民族文化。所以学生对少数民族文化的认知来源途径比父辈广泛。这就导致了在很多认知来源上父辈得分都低于子代的结果。然而又由于家庭教育在民族文化传承中的特殊作用〔14〕,使得父辈与子代的认知来源存在中等程度的正相关关系。

4 结论

①白族家长和学生对本民族文化的知晓程度都偏低,介于比较不清楚和不太清楚之间。②在文化知晓度上,父辈的民族文化认知得分显著高于其子女。且在文化知晓度上,父辈的性别、年级因素差异均不具统计学意义。子代则在性别因素上具有显著差异性。③在文化认知来源上,除专题讲座、同辈教育、观察学习3个具体途径外,父辈民族文化认知来源得分均低于子代得分,且家长的认知来源得分与其子女的得分存在中等程度的正相关关系。④家长在家庭教育认知途径上男性家长得分高于女性家长,但在其他三种主要认知来源上则无统计学意义;学生则在学校教育和家庭教育两种主要认知途径上具有统计学意义,初三学生的学校教育认知来源得分显著低于初一、初二学生;初一学生的家庭教育得分则显著低于初二、初三学生。⑤父辈教育、电视、同伴交往3种民族文化认知途径是白族文化传承的主要方式。但不管是家长或学生在校园活动、网络、专题讲座3种来源上的得分都是最低的。

5 建议

研究显示,在白族文化认知来源中,学校教育、家庭教育、社会教育和大众传媒对文化传承所起的作用还远远不够,而教育作为文化传承的重要载体,要求教育必须具有多样性。因此应加强学校、家庭、社会、大众传媒四大教育系统对民族文化的传承作用,以促使少数民族文化得以全面系统的传承和发展。具体可从以下方面进行:

5.1 家庭教育 家庭是学习知识的最早平台,任何家庭及其教育都有其民族归属性,也就是说,任何家庭都是某个民族的家庭,任何一种家庭教育也是某种民族的家庭教育〔15〕,从这个意义上来说,家庭教育与民族文化之间是部分与整体的关系,民族文化在家庭及其教育中得到滋养和发展,并通过家庭教育得以保存和传递。因此,在家庭教育中应从小对孩子给予本民族文化方面的教育,从小培养孩子的民族自豪感和荣辱观。比如,在家族中利用神话传说和民间故事等形式对民族成员进行民族教育;在生活中则应充分发挥祖辈和父辈的教育作用,通过家规、家法、社会礼俗、伦理的约束等为下一代传授衣、食、住、行、婚丧、道德、礼仪等方面的知识,以培养子女良好的道德情操和生活习惯。

5.2 学校教育 文化人类学家认为,教育是人类社会文化传承方式,在现代文明社会,学校教育是人类文化传承的主渠道,是学习知识的主要场所〔15〕。因此,应加强学校对民族文化的传承功能,充分发挥学校在民族文化传承中的作用。具体而言,在少数民族地区构建与少数民族多元文化相对应的学校教育机制,开设具有民族特色的校本课程,用母语进行教学,推行双文化教育,使民族历史知识、体育、游戏、神话传说等以校本课程的方式在民族学校中予以推行,使民族的传统文化成为中小学生必须完成的一门课程。这种课程的施教方式可如下:①组织学生开展各种具有本民族特色的游戏活动,带领参观一些有纪念意义的遗迹、遗物、古迹等;②教师在教学过程中可适当运用一些介绍本民族的寓言故事、神话传说、风俗习惯等内容的知识来帮助学生提高对所学课程的理解能力;③组织学生进行民族歌舞的表演、艺术品的制作、民族知识竞赛等校园活动;④加强学校和社区、家庭的合作。如:请家长入校传授有关少数民族文化的知识和技能、让学生向家长学习有关的民族知识和技能等;⑤加强与社区的沟通、合作,鼓励学生参与社区组织的民族文化活动,邀请具有特长的社区成员走进校园,传授有关的民族文化知识和技能〔16〕。这有利于营造少数民族文化传承的氛围,形成良好的民族文化教育的生态系统,同时,还强化了家庭和社区的教育功能,提升了家庭和社区的教育水平〔16〕。

5.3 社会教育 首先,要让民族成员在社会活动中对民族语言、民族宗教、民族劳动生产、民族礼俗等加以学习、交流和体验,并形成自觉的民族生活习惯。其次,重视民族传统节日的保护和发扬,使民族节日能够真正发挥振奋民族精神的作用。政府部门应充分发挥领头作用,举办具有民族特色的文艺活动,民族文化知识竞赛等。其三,各地还应发展一些适应当代需求的节日,如在民族自治地方,把自治地方成立的日子当作本地区最盛大的节日来庆祝,这对弘扬民族文化也起着非常重要的作用。最后,应积极发掘宗教的文化教育因素,我国不同的少数民族信奉着不同的宗教,而各种宗教的禁忌、礼仪、教义等也反映着本民族的文化。因此,应充分发挥少数民族宗教在民族文化传承中的作用,使少数民族文化得以全面系统的传承下去。

5.4 大众传媒 大众传媒在现代人的生活中所占的地位是无可替代的,从研究结论中可以看出无论是家长或学生,电视都是他们认知来源的主要途径,而书籍也是人们获知民族文化知识的主要认知来源。因此,应扩大媒体对民族文化的涵盖面,制作白语广播、电视节目和报纸,给白族一种自己的声音。此外还可加强影视、网络、广播等对白族文化的宣传。使白族自身及其他民族的人都能很好的认知白族文化,以使白族能够更好地走向社会,更好地融入当代这个文化多样性的缤纷世界里。

〔1〕陈春华,杨晓,王艳.从文化人类学角度解析设计美各要素:以云南少数民族服饰艺术为例〔J〕.昆明冶金高等专科学校学报,2007,25(02):104-105.

〔2〕高森远.简论民族文化的内涵与创新〔J〕.贵州民族学院学报:哲学社会科学版,2009(2):98-101.

〔3〕齐卫平.文化功能及其在国家发展和民族进步中的意义〔J〕.思想理论教育,2009(13):4-8.

〔4〕杨滨章.关于中国传统园林文化认知与传承的几点思考〔J〕.中国园林,2009(11):77-80.

〔5〕和玉铨.论少数民族地区的文化建设〔J〕.云南社会主义学院学报,1990(4):42-43.

〔6〕宋明爽.文化与民族存续之解读:关于民族、世界存续与和谐的思考〔J〕.学习与实践,2008(8):151-158.

〔7〕陈兴贵.少数民族文化的创新与传承〔J〕.云南民族大学学报:哲学社会科学版,2004,21(4):88-90.

〔8〕魏勇刚,陈世联.同伴交往对西南少数民族儿童民族文化认知的影响〔J〕.黑龙江民族丛刊,2007(2):147-154.

〔9〕赵金元,饶清翠,凡丽.白族文化的包容性及其现实意义〔J〕.中国发展,2009,9(3):80-84.

〔10〕杨发祥.白族礼俗杂记〔J〕.大理师专学报,1998(1):79-83.

〔11〕金少萍.宗教文化中的社会性别建构:白族女性与本主崇拜〔J〕.中央民族大学学报:哲学社会科学版,2008,35(1):77-81.

〔12〕焦润明.代际理论与中国近代思想文化史研究〔J〕.史学期刊,2003(4):40-45.

〔13〕陈兴贵.多元文化教育与少数民族文化的传承〔J〕.云南民族大学学报:哲学社会科学版,2005,22(5):30-34.

〔14〕范婷婷.家庭教育中的少数民族文化传承〔J〕.黑龙江教育学院学报,2009,28(11):33-34.

〔15〕曹能秀,王凌.少数民族地区的学校教育和民族文化传承〔J〕.云南师范大学学报:哲学社会科学版,2007,39(2):64-68.

〔16〕王彦达.全球化视野下民族文化传承与发展问题的几点思考〔J〕.中国民族,2004(11):14-16.

Research on the Knowledge and Cognitive Way for Bai Ethnic Culture between Parents and Children

HU Fawen,ZHANG Chenyan,LI Liju

(College of Teacher's Education,Honghe University,Mengzi,Yunnan 661100,China)

To explore the knowledge and cognitive way of ethnic traditional culture between parents and children for Bai ethnic minority,this paper has made a survey among 260 junior middle school students of Bai nationality and their parents in Hedian of Xiangyun and from such aspects as Bai ethnic history,traditional knowledge,music and dance,folk art,customs of etiquette,social norms,religious events,conceptions of disease and production skills,psychological quality and social gender roles and so on.The survey results show that both students and their parents don't know much about their own ethnic culture,and there exists significant difference between them.The scores for parents in the cognitive way about ethnic culture are lower than those of their children,and there exists positive relationship between their scores.Meanwhile,there is significant gender difference on the cognitive way of family education,and these students differ significantly in the way of education of school and family.On the basis of this research,the article analyzes the role of cultural cognition on the development of ethnic culture and discusses the causes and strategies of ethnic culture teaching.

ethnic culture;cultural cognition;Bai ethnic minority

C912.5[文献标志码]A[文章编号]1672-2345(2010)11-0025-06

2010-10-08

胡发稳,副教授,主要从事社会发展,文化心理学研究.

(责任编辑 袁登学)