地震应急救援与公安消防部队的联动合作机制

2010-11-02徐志勇

徐志勇

地震应急救援与公安消防部队的联动合作机制

徐志勇

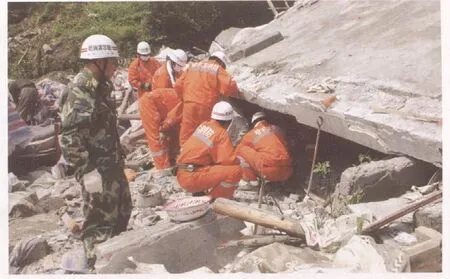

新《消防法》的颁布与实施赋予消防部队在新的历史时期更加重要的责任和使命,从四川汶川地震救援到青海玉树地震救援无不凸显出公安消防部队肩负城市保卫者和地震救援尖兵的多重职责。然而面对当今社会的多种自然灾害,消防部队的训练机制和救援能力仍显不足,我们正在快速的做出调整以适应这种变化,笔者结合自己参加四川汶川地震救援的经历,以及作为战训工作者的角度探讨一下公安消防部队和地震局建立的应急救灾联合机制在应对地震灾害时的作用和体会。

一、救援中以消防部队攻坚为主 攻坚由特勤队伍优先

(一)消防部队反应快 第一时间投入战斗

在汶川地震和青海地震救援任务中,消防部队都是第一批到达现场开展救援的队伍,特别是在汶川地震中,震后仅17分钟,四川德阳支队的特勤中队、直属中队、旌南中队、广汉中队、罗江政府队、中江政府队官兵就已经相继投入到绵竹和什邡地震灾害现场开展救援工作,到次日中午相继救出学生400余人、其中生还者70人,挖出遇难者300余人。这充分说明消防部队反应之快,投入战斗及时,以及抢救生命有效的快速反应能力。

(二)部队作战能力强 战斗力持久性强

消防部队是一支“养兵千日、用兵千日”的部队,每天每时每刻消防官兵们都在战斗,都冲锋在保卫国家和人民生命财产的第一线,官兵们的战斗力都是在救援现场不断得到提升,特别是战斗持久力和快速处置能力更是消防部队应对灾害事故的强项。例如,在汶川地震救援中,郑州消防官兵在什邡市蓥丰化工厂废墟内,经过8个小时的努力,将被困105个小时的李青松救出。5月16日22时40分,经过长达13个小时的营救,河南消防官兵在四川什邡市成功救出一名被埋长达104小时的幸存者,被救者生命体征稳定,基本没有外伤。江西公安消防总队救援官兵在汶川县映秀镇电厂经过8个小时的奋战,将埋在废墟中102小时的36岁的董凤强救出。在汶川县映秀镇,山东公安消防总队救援官兵不顾多次余震和房屋随时坍塌的危险,经过长达56个小时的营救,于18日20点10分,将被埋149个小时40分钟的汶川映秀镇电厂女职工虞锦华成功救出。消防队员的出色表现足以证明部队日常开展的战术、战法、技能、体能训练具有很强的实用性。

以黑龙江消防总队哈尔滨支队特勤大队的体能训练为例,始终坚持每人每日12000米的训练量,早操3000米、上午开展技能训练前3000米和下午开展6000米的训练内容。而且自开展打造消防铁军队伍以后,在12000米跑步的基础上改为部分负重12000米跑,从简单的几个科目跑改变为加速跑、变速跑、小步跑、高抬腿跑等多个科目,从而使体能储备、身体素质有进一步提高,官兵们的长途奔袭和连续作战能力大大增强。在处置汶川地震救援中,哈尔滨支队特勤大队官兵们人均负重50斤,4小时奔袭36公里山路到达三江乡,以最快的速度来到震区中心进行救援,圆满的完成了救灾任务。

(三)特勤队伍训练强度大 专业救援能力强

特勤队伍是公安消防部队的尖刀队伍,是消防部队攻坚克难的“拳头”和“利剑”。在处置各类灾害事故时,特勤队伍作为攻坚克难的队伍,始终冲在救援现场的第一线,而且每次都是快速、准确的圆满完成救援和扑救火灾战斗任务。在汶川地震救的任务,针对当前社会各类灾害事故的突发性,在日常训练中始终本着“以战为练”的宗旨紧紧贴着实战的需要开展训练,针对处置突发事故开展了七大类事故处置训练,包括高层救援灭火训练、地下建筑灭火救援训练、人员密集场所灭火救援训练、危险化学品灭火救援训练以及地震倒塌事故救援等训练,通过这些训练大大提高了队伍的整体战斗能力,为参加地震灾害的处置奠定了坚实官兵的心理素质,从最基础方面提高了部队的战斗力。

在模拟地震救援的训练中,组织官兵观看了解当前国际上一些先进的救援案例,学习先进救援方法和救援理念,拓宽救援思路。结合实案例开展实战演练活动,利用水泥板、砖头、木板等搭建的地震救援模拟现场,利用雷达生命探测仪、视频生命探测仪、重型剪切救援工具、铁锹、撬棍等开展援中,黑龙江省消防总队地震应急救援队在去往三江、水磨救援途中,救援队完全靠人力开进和运输物资。哈尔滨支队特勤大队官兵临危受命,作为救援突击队一直走在队伍的最前面,在转战各个救援现场的途中,特勤突击队为后续队伍的跟进承担起侦查、开路、排险、收集各类信息和向指挥部汇报最新情况等重要任务,始终攻无不克,确保各项救援任务的圆满完成。

在技能训练中,针对消防部队所担负的基础。

在针对官兵体能训练中,开展1万米跑、5千米负重跑、400米综合体能操、负重3次往返十楼等等一系列以耐力、爆发力训练为主的体能活动,极大地提高了全体参训官兵的身体素质。

在针对官兵心理素养的训练中,针对当今社会人员的心理特点,组织官兵开展心理拓展训练、恐怖训练、烟热室训练并邀请心理专家开展心理知识讲座等从根本上强化了搜救训练,全面提升官兵在救援现场的战斗力。在开展多单位综合模拟演练中,消防部队与地震局合作,协调公安、医疗、通讯、民政等部门开展地震应急救援拉动演习。并于2009年在哈尔滨成功举办了东北地区地震救援跨区域联合演习,不但全面提升地震应急救援队的整体救援能力,还得到中国地震局和黑龙江政府领导的高度赞扬。

专业的技术、充沛的体能、过硬的心理素质、使消防特勤官兵奠定了良好的救援基础;先进的救援理念、成熟的救援方法、系统的模拟训练,使他们应对地震灾害的能力得到了大大的提升;更重要的是经过汶川、玉树地震的战斗救援经历,使消防队伍的综合整体作战能力得到了进一步的升华。

二、加强官兵地震知识培训 完善全社会救援力量融合

消防部队在通讯器材、破拆工具、救生装备等方面都具有非常大的优势,但是消防官兵中对地震知识深入了解的却是寥寥无几。目前救援队内的其他技术人员(如气象、地理、建筑结构等技术人员)和其他社会救援力量的参与也是比较少的。而且广大群众应对地震灾害的自救和互救能力很差。要解决这些问题,应着力建立以消防和地震局共同负责的强化培训的科普宣传、强化防灾与自救技能等的社会培训体系。

一是由地震救援专家通过消防官兵向公众普及地震科普知识

近年来地震科普知识的普及得到了越来越多人的重视,人们多把地震逃生知识划为应急救援知识的一类。但是,人们获取地震知识的途径却很少,大多是在电视或报纸上,而地震专家也没用更多的机会接触公众并传授自救、互救知识。现今的消防应急救援知识的普及已经从简单的消防安全宣传发展到学生课本、主流媒体、专业培训课程和百姓的互相交流中,而且越来越被公众所关注。

那么,如果让地震专家来到消防部队传授地震灾害理论、地震发生的判定、自救互救常识、应急救援方案和如何协助开展震后救援、如何操作简单的救援器材等理论知识,并通过消防官兵在宣传火灾知识的同时,向广大群众教授这些应急知识。这样既强化了消防官兵的地震知识的掌握,又提高全社会的地震应急知识的掌握和自救互救能力。

二是加强对地震救援队伍的技术人员的配备

在现有的地震救援队伍中有救援人员、地震局技术人员、医疗救护和通讯人员,但是通过汶川地震救援和青海地震救援我们可以感受到这远远不能满足救援队伍的需求。我们应当加大技术人员的配备比率,将地震专家、结构专家、气象专家,特别是专业的心理专家等一大批技术人员融入到救援队伍当中,以全面提升救援队伍的整体作战能力和紧急情况处置能力。当有些专家不能及时跟随队伍到现场开展救援时,也要有与其建立起独立的、迅捷的通讯联络,将这些专家形成一个“智囊库”,可随时随地为前方救援队员服务。

三是建立全社会志愿者救援体系并充分利用庞大的社会资源

在大型的救援行动中,救援队毕竟是少数人,应该主要发挥攻坚克难的救援作用。我们在汶川和玉树地震救援中,就充分证明了成立一支容纳全社会各个方面的志愿者队伍是至关重要的。在汶川,来自社会上和在校的大学生为主组成的志愿者队伍,从医疗、救援、后勤保障等诸多方面为我们提供了强大的支援。我在四川抗震救灾时,救援队从汶川县水磨镇向三江乡进发,当时就是专业的登山爱好者作为志愿者给我们做向导;此外,部队在都江堰休整时,也是由当时的大学生志愿者为我们提供的给养,从而保障了消防官兵的连续作战。

因此,广泛利用社会资源,充分发挥志愿者的作用,对于提高灾害救援效果是十分必要的,因为其优势和能量非常之庞大,主要有二方面:

一是这支队伍不局限于某个单位、某个专业、某个人而是聚集了全社会的力量。例如当我国某个地区发生地震灾害后,在救援队投入到现场的同时,当地的志愿者队伍可以提前并快速的到达救援现场配合救援队开展工作,而且志愿者其本身作为当地人,不仅了解当地的风土人情和各种地理情况,而且利用人熟地熟的天然优势,更能为救援队开展工作提供各种便利。

二是成立一支民间义务的志愿者救援队,可以大大地减轻国家和地方政府的开销,志愿者队员平时都在自己的岗位开展工作,不用政府为其专门投入大量的资金、物质保障。开展救援工作时,他们就像一滴滴汇入大海的涓涓细流,久而久之就会形成一股注入专业救援队伍的中的庞大力量。当然,在民间存有一支这样的志愿者队伍,就需要国家加大对人民群众的地震知识和自我救援技能的培训、宣传力度,要学习西方先进理念,依托红十字会向全社会募集有爱心、有精力、有能力的志愿者加入其中,形成固定模式的运作方式来维持有组织的志愿者队伍。而且救援队伍必须与这些民间的志愿者队伍建立密切的联系,一旦发生地震灾害后可以迅速形成全民参与救援、全社会都在行动的局面。

三、加强队伍装备保障建设 再提升队伍综合作战力

加强消防战勤保障建设,是提升公安消防部队灭火救援能力的重要保障,也是部队顽强持续战斗力的重要体现,着力构筑战勤保障新体系,在新的历史时期有着特殊的意义。汶川地震紧急救援就凸显了战勤保障工作的重要性。

目前,我国大范围的火灾、地震、冰雪和洪涝灾害等突如其来的特大灾害事故频频发生。这些灾害事故不仅应急救援难度大、情况复杂,而且持续时间较长,投入的社会救援力量多,对救援装备要求专业化程度高、适应范围广,单靠消防部队现有的人员和器材装备,难以满足新形势下应急救援的需要。因此,建立更为现代化、反应快速化的应急救援机制,及与之相适应的现代战勤保障机制已迫在眉睫。

消防部队现在成立的战勤保障大队不仅是应对当前各类灾害事故对装备器材的需求,也是消防部队在救援体制改革中迈出的一大步。我们针对战斗勤务保障这方面工作需要,形成其单一和救援混合的演练、拉动模式,混合演练就是由救援队结合灾害的发生向战勤发出提供装备信号,并要求其在短时间内装备队伍,并且随队伍同时出发,单一的演练模式就是,由支队或上级部门向战勤保障队伍发出战斗命令,使其在短时间内携带各类装备到达某一地区,并迅速建立起战斗食堂、器材装备维修、医疗救护等场所,提升战勤保障队伍的战斗能力,要做到部队在哪里战斗,装备物资就要保障到哪里,从单兵到集合均做到万无一失,为救援队开展各项救援工作做好坚实的后勤保障。

四、大力开展多体联合演练 磨合部队协同作战能力

消防部队作为一支时刻准备战斗的特殊队伍,我们始终在开展各类实战性的演练活动,如我们针对地震救援、高层火灾救援、地下建筑救援、水上、冰上、雪上救援等等所开展的实战演练,以及打造消防铁军队伍建设,都旨在提升队伍的救援能力和战斗力。但是通过汶川地震救援和青海地震救援等各类大型救援不难看出,在面对自然灾害和大型灾害事故时,投入的更需要的是全社会的力量,而不是单一某个部队、兵种。虽然我们经常的与社会多单位联合开展应急演练活动,但事实告诉我们,开展多主体的联合演练活动,不应该是仅局限于某个地区、某个市区、某个省份,而是要跨地区、跨省域将演练的训练场拓展到全国的所有地区,即便是不能做到人员、物资到达现场,我们也应该学习解放军部队演习一样开展网络视频沟通演练和桌面推演。这样不仅能提高队伍的快速反应能力,也能加强在全局组织下全国各个地区救援队之间的协同、配合,更增进大家的沟通、了解,从而全面提高我国应对地震灾害时的救援能力。

在消防部队面对地震应急救援与消防联合机制改革中,还面临许多亟待解决的难题:

一是如何解决在震时大型救援机械、各类装备器材、后勤保障迅速到位难的问题。

二是如何解决消防官兵地震救援知识培训更新较少,对救援理念的深层次理解不够;应急救援培训经费少,装备更新迟缓等问题。

三是如何建立和完善各地救援队相互交流经验、相互提高进步机制的问题等。

虽然在开展地震应急救援工作中,有着各种各样的困难等待我们来解决。但是从打造公安消防铁军到建设战勤保障队伍等等一系列训练、救援体制的改革和队伍的结构变化充分证明,消防部队正在努力适应地震救援这项新的历史使命。我们作为新时期的战训工作者也正在用汗水和辛勤的努力去践行胡锦涛总书记对消防部队提出的“忠诚可靠、服务人民、竭诚奉献”三句话的要求。

作者单位:哈尔滨消防总队