黄河档案文献资源数字化建设

2010-11-01黄河水利委员会黄河档案馆朱晓光

黄河水利委员会黄河档案馆 朱晓光

黄河档案文献资源数字化建设

黄河水利委员会黄河档案馆 朱晓光

信息技术飞速发展的今天,数字化、信息化、网络化等技术手段为文献资源的高效服务创造了条件,在这个条件下,只有将整合后的数字化资源进行充分共享,才能充分实现资源的价值。黄河档案馆丰富的文献资源是中国水利文献资源的重要组成部分和宝贵财富,馆内资源的数字化对黄河水利工作意义重大,而黄河系统完善的广域网络又为信息资源的利用和整合提供了“信息高速公路”。因此,黄河档案馆应顺应时代的潮流,紧跟黄河水利工作发展的步伐,加快信息化建设的进程,积极开展馆藏档案、图书、资料的数字化建设,逐步完善已有的数字资源体系,把黄河档案馆建成黄河系统数字化文献信息资源中心,为水利科研和水利史学研究提供丰富的文献信息,为科技治黄提供有力的科技支撑。

一、黄河档案馆馆藏文献资源数字化建设的意义

1.黄河档案馆丰富的馆藏是黄河档案文献数字化建设的资源基础。黄河档案馆是全国水利系统中被水利部批准成立的第一家档案馆。经过多年的建设与发展,目前已建成集档案、图书、科技情报(科技信息)3部分业务功能为一体的治黄文献永久保存和利用基地。馆藏资源的主体是建国以来黄委会在治黄活动中形成的档案、资料、图书等文献,数量庞大,共有20多万卷档案及资料、10多万册图书、30多万张图纸、300多种国内外报刊,内容涵盖革命历史档案、科技档案、文书档案、会计档案、黄河及水利相关专业图书等等,是现代治黄工作的重要参考资料。

治黄实践贯穿中华5 000年文明史,历代王朝在对黄河的治理中积累了浩如烟海的珍贵治河文献。水利古籍文献是黄河档案馆馆藏资源中珍贵的资源,其内容包括明清治水利奏折、历代治河名人及治黄实践者撰写的治河典籍、大量地方志中有关黄河的记录等史料,也包括中华民国存在期间的黄河治理档案、治河文献、治黄石刻拓片等,内容极其丰富,学术及史料价值很高。该部分文献数量较多,共有2.3万件明、清2代550多年间的治河资料,1.5万余册的历代河官的治河论著和沿河府、州、县志书,以及金代至民国年间的治河碑碣拓片200余通,汇聚成黄河文明深厚的历史积淀,对我国黄河治理研究、黄河史学研究和水文化的研究都有着重要的学术和史料价值。

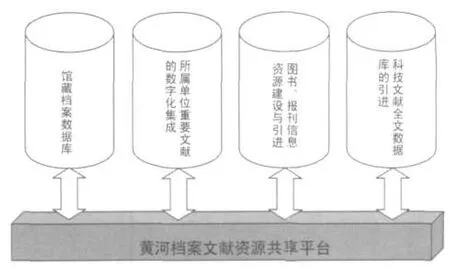

2.文献资源的数字化建设顺应了社会和治黄事业的发展。在社会信息化的大环境下,信息化建设已成为评价一个国家信息基础水平的重要标志。中共中央十六大报告中明确指出:“信息化是我国加快实现工业化和现代化的必然选择”。中国已经将信息化建设列为国民经济和社会发展的首要内容。知识经济社会要求获取的信息必须全面、多层次,信息获取的速度必须快捷,信息获取的途径必须多种。谁能提供满足社会需求的信息服务,谁就能获得生存和发展的机会,就能获得社会效益和经济效益的双丰收。作为集中永久保管黄河档案的基地,黄河档案馆是治黄档案、图书等文献信息资源利用中心,黄河档案馆已清楚地认识到建设数字档案文献信息资源中心是黄河档案馆的发展方向。黄河档案馆数字化建设的主要工作内容包括:馆藏档案信息数据库建设,黄委会所属单位重要资源的进馆、数字化和集成,数字化图书馆建设,数字报刊资源及水利相关科技文献数据库引进。目前,黄河档案馆资源的自建、集成、引进工作正在平稳有序的进行中,随着数字资源结构的日趋完善,黄河档案馆将最终成为一个集黄委会档案信息、图书信息和外购科技文献信息为一体的、面向整个黄河系统的大型文献信息资源中心。

二、黄河档案馆馆藏文献资源数字化建设现状

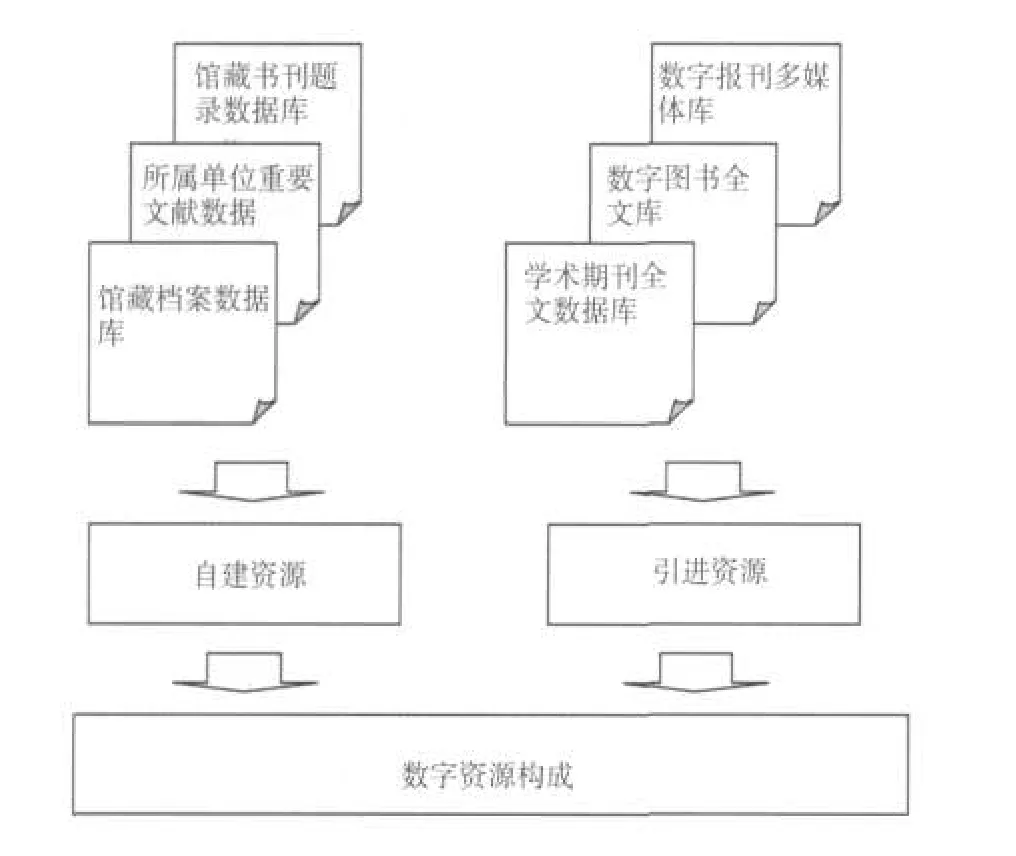

黄河档案馆数字资源由自建资源与引进资源两部分构成,其中,自建资源包括馆藏档案数据库、所属单位重要文献数据、馆藏书刊题录数据库,引进资源包括学术期刊全文数据库、数字图书全文库、数字报刊多媒体库(如图1、2所示)。

图1 黄河档案文献数字资源

图2 黄河档案馆数字资源构成

1.馆藏档案信息数据库建设。黄河档案馆集中保存着黄委会长期以来积累形成的25万卷档案、7万余册资料和30多万张工程图纸,内容极其丰富,载体类型多样,利用价值较高,是全面反映黄委会治黄历史和治黄成就的百科全书。为了尽快地使档案数字化的成果服务于利用者,黄河档案馆档案数字化建设应分为两个步骤,首先是档案目录的数字化,其次是馆藏档案资料全文的数字化。

目前,黄河档案馆已建成了“治黄档案信息数字化管理与服务网络系统”,完成了馆藏档案目录的数字化,迈出了黄河档案馆数字化建设的第一步。2002年,在充分调研的基础上,黄河档案馆选用清华紫光档案管理系统网络综合版,作为黄河档案数字化管理系统的软件平台,开始着手馆藏档案的数字化建设工作。黄河档案目录数字化是在制定录入规则的基础上,通过人工将档案案卷级目录和文件级目录输入计算机档案管理系统的。目前,黄河档案馆档案目录数据库基本建设完毕,已输入档案目录数据20余万条,并开始提供档案目录的网上查询服务,极大地提高了档案检索的速度和准确率。

当前,黄河档案馆正在积极申请经费,准备开展馆藏档案的全文数字化工作。档案全文数字化是未来一个时期档案馆数字化建设的核心,这项工作运用扫描仪等现代化设备和手段,对档案全文信息进行数字化,建成完备的档案信息数据库,实现了档案信息全文(可公开部分)的网上查询。

2.所属单位重要文献的数字化集成。作为黄委会数字资源中心,其资源内容必须能够全面涵盖和反映黄河系统水利科技的整体面貌,而黄委会对科技报告文献的管理形式是集中管理与分布管理相结合,所以,委属单位近些年形成的科技报告并没有移交到黄河档案馆。从2007年开始,黄河档案馆从委属各个单位中广泛征集黄河治理活动中形成的涉及黄河重要工程和重点科研项目的规划与建设、技术革新与改造、重要实验、施工技术创新等方面的科技报告和重要的会议论文,并根据内容的公开程度将其题录、全文数据集成到数字资源体系中来,使成长中的黄委会数字资源体系更加完善。目前,已经完成科技报告体录、全文数据21 000条,会议论文全文数据1 000篇。

3.图书、报刊信息资源的建设与引进。黄河档案馆图书信息化建设包括馆藏书刊目录查询系统的建设、数字图书阅读系统建设和数字报刊资源的引进,其最终目的是建设全数字化的图书馆,是黄河档案文献信息资源中心的重要组成部分。其中,馆藏书刊目录查询系统是已馆藏的图书、期刊、报纸等出版物按照中图法的分类体系,采用成熟图书内容管理系统,自行加工建立数据库,以实现书目、题录信息的在线建库、查询、借阅、登记、统计、催还等全流程管理;引进资源以“数字图书馆网上读书在线浏览系统”为核心,集数字图书全文库、数字报刊多媒体在线浏览系统的在线阅读、下载及局域网会员管理功能于一体,可以满足黄委会广域网内用户单位快速、便捷、经济地享用数字资源的网上服务需求。引进资源优先选择与治黄业务密切相关的水利、建筑、文化、经济、农林科学、环境科学、地球科学、生物科学、交通运输、计算机技术等数字图书、报纸、期刊,逐渐兼顾医学、文化教育、经济、法规建设、生物科学、语言文化等类别的数字图书、综合性图书报刊以及文艺生活数字书刊。目前,已有数字图书超过2万册,数字报刊5 000种、8万余册,图书报刊资源将每年不断扩充,以全面提升黄河职工的整体知识水平,适应治黄工作发展需要,丰富黄河系统职工的文化生活。

4.学术期刊全文数据库的引进。2002年,黄河档案馆在进行馆藏档案数字化建设的同时,从建成后的数字资源体系结构的合理性角度出发,引进清华同方的期刊全文数据库检索平台,同时,选择引进了与黄委会水利行业相关的17个专题的期刊全文数据。2007年,通过与水利部的项目合作,引进了同方知网的全部资源,截至目前,数据总量已达2 300万篇。该部分外购数据的投入使用,广大治黄工作者反映良好,为黄委会的科技创新工作提供了及时的资源支持,也使黄河档案馆数字资源体系呈现出均衡结构框架,更好地满足了科技治黄的需要。

三、建设黄河系统数字资源中心,为科技治黄事业服务

作为档案、图书等文献信息资源汇集和交流的中心,黄河档案馆在信息化建设大潮中已经牢牢把握住了时代的脉搏,在不断完善数字资源体系和内容、优化服务技术与手段中,努力朝着黄河系统文献信息资源中心的既定目标努力前行。

目前,黄河档案馆已完成的数字资源建设,除图书资源外,基本属于原始文献的数字化范畴,还不能满足治黄工作的需要。为了满足治黄工作全方位的文献信息需求,黄河档案馆未来的目标是加强档案、图书等文献信息资源的开发,不但提供数字化的一次文献原始信息,还应根据利用者特定的需要、治黄工作热点和建设重点来选题,按照专题进行二次和三次加工,从浩如烟海的档案中提取有价值的二、三次信息,开展数字化专题汇编、信息检索、汇总分析、跟踪等专题服务,扩大档案、图书等文献信息资源的利用效果和利用范围,实现档案、图书等文献信息资源的增值,使档案、图书等文献信息资源得到黄河系统的充分认知和利用,为治黄事业的发展创造社会效益和经济效益,最终建设成资源内容完善、结构合理的黄河系统文献数字资源中心。