孤东-红柳负向构造带油气成藏规律研究

2010-10-30张博

张 博

(中国石化股份胜利油田分公司东胜集团股份公司,山东 东营257001)

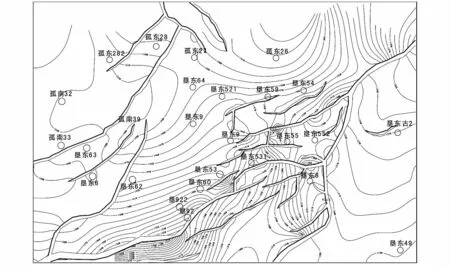

孤东-红柳负向构造带位于济阳坳陷沾化凹陷孤南洼陷东南部,孤东潜山到垦东凸起的槽沟地带,为垦东断裂带、孤东断裂带和垦利断裂带共同作用的负向构造带,勘探面积约为60k m2(如图1)。该构造带处于孤南洼陷到垦东潜山油气运移通道上,在大断层继承性活动的基础上,发育多条低级序的次级断层,馆陶组为河流相沉积体系。根据 “网毯式”油气聚集成藏理论,该构造带馆陶组具有形成岩性油藏、构造-岩性油藏的地质背景。通过近年来该带油气勘探评价,展现了该带隐蔽型油气藏良好的成藏条件和勘探前景。

1 地质特征

1.1 构造特征

孤东-红柳负向构造带为孤南洼陷一个次级洼陷,垦东断裂带、垦利断裂带和孤东断裂带控制该构造带的构造格局,断层多以雁行式和平行式展布,同时在继承性大断层的基础上,发育多条低级序的次级断层,低级序断层是馆陶组油气的聚散的主要控制因素[1]。该负向构造带是在垦东断裂带、垦利断裂带和孤东断裂带幕次性构造运动作用下,经过这些继承性大断层长期作用,形成了马鞍型的 “地垒—地堑—地垒”构造格局 (如图1)。该负向构造演化分为三个阶段:断陷阶段、断坳阶段和坳陷阶段。其中,断坳阶段和坳陷阶段是该负向构造带断裂活动最为活跃阶段,形成了广泛发育的断裂伴生构造。在断裂伴生构造的长期活动时期,孤南洼陷烃源岩辐射状向外排烃,断裂活动和油气运移时机的有机配置,形成了良好的油气输导条件,合理的储盖组合配置空间,为馆陶组油气成藏提供了圈闭条件。

1.2 沉积特征

图1 孤东-红柳负向构造带T1′构造图

孤东-垦东负向构造带馆陶组主要沉积体系为河流相,由于河床侧向迁移,即凸岸不断侧向加积,凹岸不断侧向侵蚀,具有一段时间的延续性,并形成曲流河沉积地层中的主要储集体—河道砂体。河道砂体在有效输导体系的作用下,得到油气的有效充注,便可形成岩性油藏或者构造-岩性油藏。

(1)沉积构造

孤东-红柳负向构造带馆陶组河流相沉积层序为二元结构,具有典型的下粗上细的正旋回特征,自上而下为块状砂岩、大型交错层理砂岩、小型波状层理砂岩、水平层理泥岩、块状泥岩。从测井曲线看,地层倾角测井极板曲线呈钟形反映正韵律性,地层倾角测井红、蓝模式交互出现,反映砂体侧向加积和水流方向。

(2)沉积层序

孤东-红柳负向构造带馆陶组沉积层序为:曲流砂坝、天然堤、废弃河道和泛滥平原,它们发育在河流的不同位置,其中曲流砂坝是最为富集的油气储集体。

①曲流砂坝:曲流河沉积剖面中砂岩发育带,主要由块状、大型槽状交错层理及平行层理砂岩、小型波状交错层理和波状层理粉砂岩及泥质岩构成向上变细沉积层序,自然电位曲线呈 “钟形”,厚度常大于5.0 m;一个曲流砂坝由多个侧积体侧倾叠加组成,侧积体之间以侧积面河楔形泥质侧积层隔开。②天然堤沉积:发育在曲流砂坝外侧的凹岸上,由粉砂岩和泥岩组成,自然电位曲线幅度低,呈 “齿形”。③废弃河道沉积:发育在曲流砂坝上与凹岸之间,由河道砂岩沉积与河道废弃后的泥质沉积物组成。④泛滥平原沉积:岸外广泛分布。

(3)沉积微相特征

馆上段是孤东-红柳负向构造带主要含油层系,为典型的 “泥包砂”正韵律曲流河沉积体系,曲流河沉积可划分为河道、堤岸和泛滥平原三个亚相。河道亚相为主要含油砂体发育,可以划分为主河道微相、河道边缘相。

①主河道微相:包括河道滞留充填沉积和边滩沉积,以侧向加积为主。沉积物粒度粗,以细砂为主,物性好。沉积构造以较大的交错层理为主。自然电位曲线异常幅度大,微电极、深浅侧向曲线幅度差大,回返小、夹层少,曲线相对较平滑。砂层厚度一般大于5.0 m,为本区馆上段储层中厚度最大,渗透率最高的相带。②河道边缘相:沉积物粒度较主河道微相,以粉细砂为主,泥质夹层相对较多。层理多为小型交错层理和斜层理。砂层厚度相对较小,一般在2~5 m,反映水动力条件相对较弱。

1.3 储盖特征

孤东-红柳负向构造带馆陶组为河流相沉积,馆陶组上段为一套砂泥岩互层的曲流河沉积,主要发育了河道、堤岸、泛滥平原等3种亚相。其中,河道亚相中的曲流砂坝是富集的储集体,主要含油层段为馆上段Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ砂组,砂岩含量为14%~28%,油层厚度4.0~10.0 m,岩性为细砂岩、粉砂岩,具有很好的物性;同时,馆上段储盖组合配置良好,砂泥互层形式存在,馆上段Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ砂组上下泥岩沉积较稳定,区域广泛分布,厚度较大,一般在10~30 m之间,可以作为良好的盖层,从而形成馆上段Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ砂组良好的储盖组合。一个完整的曲流河沉积旋回,就是一套有利的储盖组合。

1.4 油源条件

孤东-红柳负向构造带位于孤南洼陷东部,孤南洼陷为沾化凹陷的主要生油洼陷,发育砂三段、沙一段和东营组三套暗色泥岩、油泥岩和油页岩等烃源岩,生油岩具有北厚南薄的沉积特征,厚度为400~600 m,有机碳含量为0.74%~2.25%,氯仿沥青 “A”含量为0.095%~0.203%,氢元素含量为11.31%~11.73%。孤南洼陷生油岩地化指标有机质含量高,干酪根类型属Ⅰ~Ⅱ类[2],各层组镜质体反射率均达到生油门限。优质的烃源岩为孤东-红柳负向构造带油气成藏提供了充足的物质基础。

2 油气成藏特征

孤东-红柳负向构造带馆陶组发育有多种类型的油气藏,主要含油层系为馆上段,平面上具有叠合连片的特点,主要形成三种圈闭组合类型:断鼻构造圈闭、构造-岩性圈闭和岩性圈闭。

2.1 断鼻构造油气藏

断鼻构造油气藏主要发育负向构造的东南部,主要含油层系为Ng4、Ng5和Ng6砂层组,具有油气纵向分布长、平面分布范围大的特点,油气成藏主要受构造控制。孤南洼陷油气沿垦利大断层初次运移,然后在幕次构造运动的作用下,在红柳断裂带通过低级序断层二次运移。根据流体动力学原理,油气由高势区向低势区鼻状构造圈闭进行多次充注,从而形成断鼻造油气藏[3]。例如垦东521、垦东53块馆陶组为典型的断鼻构造油气藏。

2.2 构造-岩性油气藏

构造-岩性油气藏主要发育负向构造带的西部,含油层系为Ng4砂层组,油气成藏受构造和岩性的双重控制,构造控制油气富集,砂体控制储量规模。断层和砂体的合理配置关系,决定砂体的含油性,合理的储盖配置控制油气纵向分布,油气在断层两侧聚集成藏。例如孤东821、孤东822-斜1和垦东642-4块馆陶组为典型的构造-岩性油气藏。

2.3 岩性油气藏

岩性油藏主要发育负向构造的斜坡带,具有“双向油气运移、两种成藏模式、叠合连片分布”的特点,主要形成Ng4和Ng6岩性油藏。馆上段为曲流河沉积体系,具有多套良好的储盖配置组合,是油气聚集成藏的良好的储集空间。根据“断坡控砂、复式输导、相势控藏”的岩性油藏成藏理论,孤南洼陷的油气沿油源断层和馆下段储集体运移,在馆上段有利储盖组合圈闭条件下,形成透镜体岩性油气藏[4]。例如垦东641、垦东642-1和垦东642-3块馆陶组为典型的岩性油气藏。

3 油气成藏主控因素

孤东-红柳负向构造带馆陶组油气成藏,具有“复式输导、幕次充注、相势控藏、叠合连片”的特点,油气成藏受构造和岩性的双重控制,断裂构造和沉积相带的合理配置,控制该带馆陶组油气成藏和分布规律。

3.1 断裂波及区是油气成藏的有利区

断层沟通油源并形成圈闭,断裂波及区是成藏的有利区。该构造带位于孤东断裂带、垦东断裂带和垦利断裂带之间的结合部,是断裂活动有效波及区。虽然断层不发育,但是受走滑挤压作用影响,形成沟梁相间的构造格局,处于油气运移通道上梁部的河道砂体圈闭,最先捕获油气形成油气藏。垦东641、垦东642、垦东642-1、垦东642-2和垦东642-3岩性圈闭的勘探,证实了断裂波及区是负向构造带油气成藏的有利区。

3.2 储盖配置控制成藏及油气分布

孤东-红柳负向构造带为河流相沉积体系,由于河流的摆动及流相砂体分布的不稳定性,砂体变化对上第三系油藏内油气的分布及富集起重要控制作用。该带负向构造由于圈闭幅度小,油气充满程度低,油藏储量丰度低,岩性变化对馆上段油藏分布及富集的影响非常突出,与油源断层或含油构造高部位储层分布较连续、稳定的局部构造或砂体,油层厚度较大,含油性较好;反之,厚度减薄、含油性差,河道砂体的分布是控制油气分布的主要因素。

3.3 负向构造带正向微构造控制油气成藏

(1)宏观上,负向构造带与披覆构造主体叠合含油连片,具有主体油田油水过渡带特点,但有其独立的油水系统和油气分布规律,不受披覆构造主体油水界面的限制。

(2)断裂带是油气的运移的优势通道,靠近走滑构造带两侧,具有微幅构造背景的砂体发育区富含油气。

(3)负向构造背景下,处于油气运移通道上的正向微构造,是油气充注成藏的有利圈闭,可形成微幅构造岩性油气藏。

4 结论

孤东-红柳负向构造带馆陶组油气成藏,受断裂活动、构造运动和沉积体系等的共同作用,走滑断裂有效波及区是油气成藏的有利区带;负向构造带上,正向微幅构造控制油气成藏;油气运移通道上的曲流砂坝,是最为富集的含油砂体;新构造运动对负向构造带馆陶组油气成藏具有主导作用。