《肇庆学院学报》2001—2009年作者群统计及分析

2010-09-27杨怀玫

杨怀玫,陈 静

(肇庆学院 学报编辑部,广东 肇庆 526061)

《肇庆学院学报》2001—2009年作者群统计及分析

杨怀玫,陈 静

(肇庆学院 学报编辑部,广东 肇庆 526061)

运用文献计量学方法,对《肇庆学院学报》2001—2009年所出版(共52期1 308篇论文)学报的作者情况进行统计,就作者的行业分布、职称结构、发文量、活跃程度、合著情况、学科分布和地域分布等方面进行分析。分析结果认为:《学报》已建立一支拥有一定数量且相对稳定的作者群,校内作者在投稿和重复发文的几率较高;社会科学学科虽有重点,但却不够突出;作者分布区域呈广泛性但分布不均衡;《学报》的学术影响力和辐射力相对不足,在学术研究与地方经济建设相结合方面尚有很大的发展空间。在学报未来的发展中,应扩大优质稿源,创建精品栏目,争取政策扶持,发挥编委职能。

文献计量学;作者;统计;分析;建议

《肇庆学院学报》(以下简称《学报》)是由广东省肇庆学院主办的综合性学术期刊,它主要刊载校内外师生及其他研究者的科研论文。在学校领导和广大作者的大力支持下,经过多年不懈的努力,《学报》有了长足的进步,先后被《中国期刊全文数据库(CJFD)》、《中国学术期刊综合评价数据库》、《中国核心期刊(遴选)数据库》、《中国科技期刊数据库(全文版)》等权威学术检索与评价数据库全文收录,并被评为“《CAJ—CD规范》执行优秀期刊”和“第二届全国地方高校优秀学报”。为了及时总结办刊经验,不断提高《学报》质量,使之更好地服务于学校的科研与教学工作,笔者对2001—2009年《学报》的作者情况进行了统计和分析,并据此对《学报》未来的发展提出改进建议。

一、研究对象与研究方法

从文献计量学的角度来看,作者队伍的成熟度可以通过作者的发文量、合著情况、活跃作者群等指标加以反映[1]。《学报》2001—2009年共出刊52期,刊载了1 308篇论文(不包括评论和报道)。本文中,笔者运用文献计量学方法[2],对1 308篇论文作者(第一作者)的行业分布、职称结构、发文量、活跃程度、合著情况、学科分布和地域分布等方面进行统计与分析。

二、结果与分析

(一)作者的行业分布情况

《学报》作为展示科研成果的窗口,其作者主要集中在高等院校(尤其是本校),在学报刊出的1 308篇论文中,有1 229篇论文的作者为高校人员,涉及高校作者的论文占刊文总量的94%。由此可见,学校人员是《学报》当之无愧的主力军。

从表1可以看出,学报作者中科研机构及其他单位的人员相对较少,仅分别占0.4%和5.7%。这说明《学报》的学术影响力和辐射力相对不足;这也彰显出《学报》作为肇庆市唯一一家公办综合性本科院校的学术期刊,在学术研究与地方经济建设相结合方面尚有很大的发展空间。高校在学术研究方面具有一定的优势,要将这些宝贵的学术资源切实转化为生产力,《学报》可为其搭建起很好的平台和桥梁。例如:肇庆学院近期获批了“一种具有高效缓蚀阻垢效果的水处理剂研制”、“广东木兰新品种的培育”等省级课题,如能善加利用开发,都有利于地方经济发展;再如,沙糖桔、皇帝柑等名品使肇庆的柑桔产业优势明显,而端砚文化、生态旅游等富有地域特色的资源也可以通过产、学、研的互相结合,更好地服务于地方经济建设。《学报》与科研人员及企业的结合是互利共赢的,由此,可以进一步提升学报的知名度和影响力,为扩大稿源打下良好基础。

表1 作者的行业分布统计

(二)作者的职称情况

期刊的发展,必须有一定数量且相对稳定的高素质作者作支撑,期刊质量的高低也取决于作者群的素质。从表2可以看到,经过几年的努力,《学报》已建立一支拥有一定数量且相对稳定的作者队伍,这为办好刊物打下了坚实基础。

《学报》作者以初、中级职称者居多,合计占50%以上;高级职称者(正副高合计)占37.5%,是《学报》的骨干和中坚力量。值得一提的是,作者中有一些在读的博士、硕士研究生,他们是一支不容忽视的学术生力军。

正高职称的作者在《学报》发表论文相对较少,究其原因有:1.作为高层次人才,这部分人员本身在群体中所占比例就比较小;2.部分作者在职称晋升后,撰写论文的积极性大大降低;3.作为骨干,双高人员多承担着繁重的教学科研任务,或者担任着行政领导职务,时间、精力受限影响了发文量;4.他们将论文投向了更高级别、影响力更大的刊物,致使在《学报》的见刊率降低;5.为提携后辈,署名居后,因统计时只涉及“第一作者”而被忽略不计。

为了开拓优质稿源,我们可以尝试开通快速通道,优先发表知名专家学者的稿件,在宣传和稿酬等方面给予优惠政策,尽量争取吸引更多的高层次的优质稿件。

表2 作者的职称情况统计

(三)作者的发文量

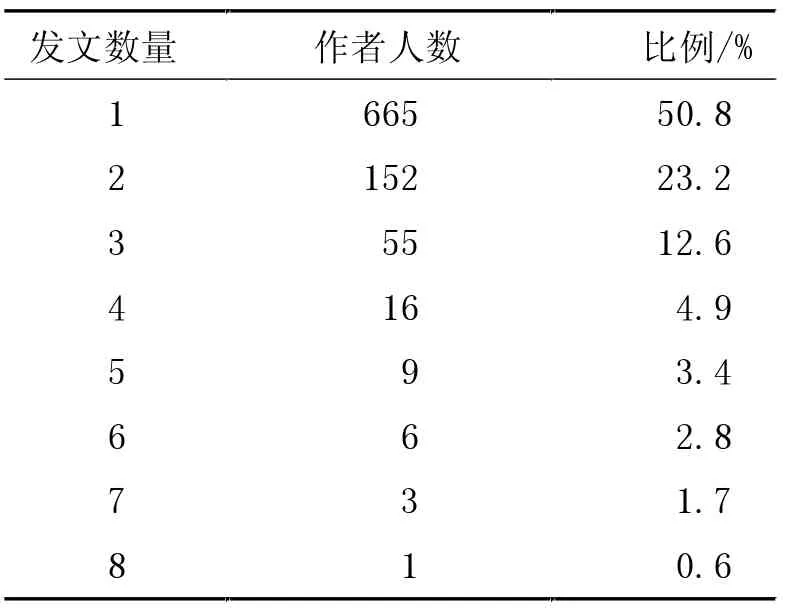

表3 作者的发文量情况统计

著名的洛特卡定律是研究“论文-著者”频率分布规律的重要定律,其内容为:作者数量和论文数量的关系遵循一个平方反比定律,著文1篇的低产作者在作者总数中所占比例应为60%左右[1]。《学报》只发表1篇论文的作者为665人,所发论文占论文总数的50.8%。该结果低于洛特卡定律给出的比例,其原因在于《学报》作为一种特殊的学术期刊,校内作者在投稿取向上认同程度较高,且有近水楼台的便利,投稿和重复发文的几率比较高是在情理之中的事情。

(四)作者的活跃程度

表4 作者的活跃程度情况统计

核心作者群(也称活跃作者)是指发表论文较多、影响较大的作者集合[3]。科技人才的数量和其发表论文的质量是衡量一门学科发展程度的重要测度指标[4]。当一篇论文单独出现时,并不能反映学科的发展规律;只有大批量论文形成文献流才能呈现出一定的规律性,核心作者群是形成文献流的骨干力量。期刊的核心作者群在学科发展中发挥着导向作用,正是藉由他们的努力与贡献,才能不断地将学科研究推向新水平[5]。《学报》核心作者发表论文的数量可以运用普赖斯定律(Price Law)[2]得到:

M=0.749(Nmax)1/2(1)式(1)中,Nmax为发文量最多的作者所发表论文的数量。

根据式(1)得出《学报》核心作者发表论文的数量为:

M=0.749(8)1/2=0.749×2.828 427≈2 (2)

由表4可知,根据以上计算结果,在《学报》发表2篇以上文章的作者为《学报》的核心作者。该刊的核心作者数为242人,占作者总数的18.5%。这说明《学报》拥有一支相对稳定的、高水平的作者队伍,他们保障了学报稿源数量和质量的长期稳定。根据普赖斯理论“核心作者发文量约占总发文量的 50%”[1],由式(2)看出,学报稳定的核心作者群基本形成,发表2篇以上论文作者的发文量之和占发文总量的49.1%,与普赖斯指数相近,但尚有提升空间。学报编辑部应加强与校内各院(所)和其他科研机构的合作交流,跟踪有潜力项目的研究进展,及时报道其学术成果,以及时报道和优质服务打动作者,使本刊能拥有一支研究基础雄厚、不断进步成长的高产作者群体,从而使刊物在数量和质量上得到双重保障[6]。

(五)作者的合著情况

由2位或者更多的作者共同署名的论文为合著论文,合著论文占论文总量的比率即为论文的合著率[6]。作者合著率是指在特定时期内期刊发表的合著论文数与论文总数之比。由表5可知,《学报》主要以2人合著为主(282篇,合著率为22.2%),但这些合著论文大多属于本机构内部的合作,缺乏跨学科、跨地区、跨机构的合作,这在一定程度上削弱了论文的影响力[6]。

在1 308篇论文中独著的为1 018篇,占绝对优势;合著者最多的为8人,其中3人以上的合著论文多出自自然科学学科,这与学科特点相吻合。

表5 作者的合著情况统计

(六)作者的地域分布情况

从表6中可知,《学报》作者涉及我国20多个省、市、自治区(有3位作者为日本人,未列入)。作者的地域分布呈现出广泛性。如表6所示,广东省内作者数量占绝对优势,外省作者仅占11.5%。作者虽然主要集中在广东省,但地区分布不均衡,以本校或本市作者为主,这一方面是学报的不足;另一方面,也是《学报》长期以来形成的一个特色。

高校学报校外、省外作者少的状况仍会持续一个较长时期,这是高校学报的一个共有现象。由于《学报》隶属于地方性高校,校内作者对其认知度较高,且在投稿时有“近水楼台”的便利;此外,《学报》自身的内向性决定了其以反映本校科研成果为主。要从根本上改变这种状况,《学报》必须努力扩大稿源,内外稿兼收并蓄,择优选用[7]。还要进一步开拓思路,更新观念,多渠道、多途径地广泛挖掘高素质作者群,拓宽刊物的覆盖面,使学报有一个质的飞跃[8]。

表6 作者地域分布统计结果

(七)作者学科的分布情况

《学报》为文、理合刊的综合性学术期刊(其中第 1、3、4、6 期为文科版;第 2、5 期为理科版)。现代科学研究呈现出学科间交融渗透与分支增多、细化的二极分化特点,这使得社会科学研究也从单兵作战模式开始向合作研究发展,但总体来说还是以独立研究为主,特别是汉语言文学、美术及政法等学科专业,独著的特征更为明显,独著率分别达到97.8%、90.9%和86.8%。另外,汉语言文学、政法及外语等5个学科专业刊文超百篇,显示出一定的专业优势,同时也提示相关学科教师对本校学报的认同度比较高,有积极的投稿取向。这也是社会科学研究者投稿较多,《学报》社科论文所占比例较大的原因之一。

自然科学一些学科的研究需要多种实验条件和设备,如化学、化工和生命科学等学科,而且许多工作需要多人协同配合,仅凭一己之力难以完成,这就使得自然科学类论文的合作程度相对较高。从表6来看,生命科学、化学化工两个学科论文的合著率均超过独著率,电子信息与机电工程学科则二者持平,这几个学科作者的合作度明显高于其他自然科学学科。值得一提的是,体育学论文刊载于《学报》的自然科学版,虽然每年仅2期,但刊文量却达109篇,甚至超过一些年出4期刊物的社科学科专业,彰显出该学科的科研实力较强,教师参与研究的积极性较高。

社会科学学科在《学报》虽有重点,但却不够突出,我们应该充分发挥地域文化优势,整合各类文化资源,打造出特色鲜明、学术水平上乘的精品栏目。除此以外,应该依托本校的学术力量和现有的学科资源,使学报发展与学科建设形成良性互动,让学校的学科建设为学报的特色栏目提供丰富的学术成果[9]。

表7 《学报》各学科合著情况统计

三、结语

综合以上分析,《学报》今后要取得更好更快的发展,应该注意从以下几个方面下功夫。

(1)扩大优质稿源,提高办刊质量。编辑人员应加大组稿力度,想方设法依托学报特色组织优质稿源并建立优质稿件的奖励制度,以吸引高质量稿件;此外,应进一步改进和完善审稿制度,提升学报的学术水平。

(2)突出期刊特色,创建精品栏目。在考虑地域、环境特色的同时,还要考虑栏目的学术价值和潜力,力求根据地域文化和学报特色,准确地进行栏目定位,打造精品栏目。

(3)争取政策扶持,完善服务平台。学报的发展应与学科建设形成良性互动,争取政府和学校在政策方面的扶持,做到产、学、研相结合,努力通过学报这一学术园地为研究者提供发表成果的机会,为地方经济建设服务。

(4)加强组织建设,发挥编委职能。对编委会实行动态管理,不断优化审稿队伍,吸纳优秀的专家进入编委会,最大限度地发挥编委的作用,让编委们不但为学报审稿,还要多为学报供稿和推荐优质稿件,为期刊的健康和持续发展提供有力的支持。

[1] 郭薇,常健.中国行政管理学研究作者成熟度的文献计量学分析[J].学海,2008(4):92-99.

[2] 邱均平.文献计量学[M].北京:科学技术文献出版社,1988:188-190,214-216.

[3] 赵良英,李书全,张宏敏,等.《水利学报》论文作者的统计分析[J].水利学报,2000(12):89-90.

[4] 全华,李铭珊.《地理科学》载文作者群统计分析[J].地理科学,2001(6):570-574.

[5] 段和平,史文海,俞立,等.探讨期刊论文发表数量和核心作者群的重要意义[J].临床荟萃,2004(8):480-481.

[6] 孙燕萍.《内陆地震》2001—2007年载文作者群统计[J].科 技情报开发与经济,2008,18(24):83-85.

[7] 陈静,靳蓬,邱丽,等.《河北师范大学学报(自然科学版)》1986—1995年作者情况的统计分析[J].河北师范大学学报:自然科学版,1997,21(4):445-448.

[8] 乔艳华,张增学,李颖,等.河北职工医学院学报2001—2006年载文作者群统计分析[J].河北职工医学院学报,2007,24(1):78-80.

[9] 艾小刚,吴卫东.以地域文化为支撑建设学报特色—第三届“全国社科学报评优活动”地方高校社科学报获奖优秀栏目分析[J].天水师范学院学报,2007(6):34-37.

(责任编辑:禤展图)

G237.5;Z68

A

1009-8445(2009)06-0088-05

2009-12-21

杨怀玫(1976-),女,广东兴宁人,肇庆学院学报编辑部编辑。