山东半岛冷流暴雪过程的个例分析

2010-09-13朱营礼吴增茂林曲凤周淑玲

朱营礼,吴增茂,林曲凤,周淑玲

(1.中国海洋大学海洋环境学院,山东青岛266100;2.烟台市气象局,山东烟台264003;3.威海市气象局,山东威海264200)

山东半岛冷流暴雪过程的个例分析

朱营礼1,吴增茂1,林曲凤2,周淑玲3

(1.中国海洋大学海洋环境学院,山东青岛266100;2.烟台市气象局,山东烟台264003;3.威海市气象局,山东威海264200)

2008年12月4~5日,山东半岛出现了1次冷流暴雪过程,渤海上的辐合带对这次暴雪过程起到了重要的作用。本文利用观测资料和数值模式对这次过程进行了研究,探讨渤海辐合带的发展演变机制及对山东半岛冷流暴雪的影响,并分析了太行山脉对渤海辐合带的影响。结果表明,渤海上空生成的西北东南向的中尺度辐合带造成了以烟台-牟平-文登为中心的西北东南向的降雪带。太行山脉的阻挡作用使绕太行山的西北气流在太行山背风侧形成辐合,同时在低层大气存在1个暖脊,所以在渤海形成了1个西北东南向的辐合带。在西北风的水平平流和非地转风的作用下,渤海辐合带向东北移动,当渤海西北岸出现北风后,渤海辐合带西北部在北风的水平平流作用下向南移动,而渤海辐合带东南部在西北风水平平流和非地转风的作用下,继续向东北移动并与山东半岛北部的海岸锋辐合带合并增强,渤海辐合带西北和东南两部分移动方向的不同造成了辐合带的波动。渤海辐合带增强后登陆山东半岛,造成山东半岛西北东南向降雪带。对这次冷流暴雪个例的分析发现,太行山脉通过形成背风低压中尺度系统直接影响渤海上的中尺度辐合带的发展,而渤海辐合带与山东半岛北岸附近海岸锋的耦合使辐合加强,增强了降雪强度。

山东半岛;冷流暴雪;渤海辐合带;太行山背风低压;海岸锋

冬季南下的强冷空气受渤、黄海和山东半岛共同影响引起的局地降雪称为冷流降雪。目前国内学者从多个角度研究了山东半岛冷流降雪的形成和维持机制。海岸锋是冷流暴雪形成的主要触发机制[1-5],在夜间,气温降低,海岸锋的作用尤为明显[5]。乔林等[6]认为,地形强迫和锋生强迫的抬升作用以及湿对称不稳定能量释放起到了主要作用。苏博等[7]通过个例研究表明,高低空急流耦合产生的次级环流的上升支触发了不稳定能量的释放。张勇等[8]分析认为,太行山激发的重力波对暴雪的维持起到了重要作用。2008年12月4日傍晚至5日(以下时间均为北京时间),山东半岛北部地区遭受暴风雪袭击,5日,莱山和牟平的单日降雪量分别为23.3和26.5 mm,均破当地历史纪录。杨成芳[9]分析了这次冷流暴雪过程的热力结构特征,认为浅对流是冷流降雪的重要热力特征,对流层中低层不稳定能量增强导致降雪强度增大。但在此前的山东半岛冷流降雪研究中,都很少涉及渤海中尺度辐合带的发展演变分析和太行山脉对山东半岛冷流暴雪的作用。本文利用观测资料以及中尺度数值模式进行综合分析,以求深入了解渤海辐合带形成与演变机理,并进一步分析太行脉对渤海辐合带的影响。

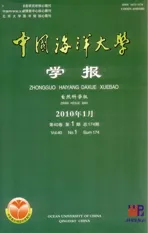

图1 2008年12月4日海面风场(4日18··39~19··00)和地面风场(4日20··00)Fig.1 Sea winds from 18:39 LST to 19:00 LST, 4 December,2008 and observational winds on land at 20 LST,4 December,2008

1 观测分析

2008年12月4~5日,500 hPa的东北冷涡由内蒙古北部向东移动,山东半岛位于700 hPa槽后,高空槽携带强冷空气接近山东半岛,山东半岛完全处于冷锋后冷平流中。山东半岛受冷高压控制,位于冷高压中心东南方(图略)。由地面观测风场和海面观测风场可以看到(见图1),在河北和辽宁交界处以及渤海中部和山东半岛北部存在1个辐合带,辐合带是由渤海北部的北风或东北风和渤海南侧的西北风形成的,辐合带造成了以烟台-牟平-文登为中心的西北东南向的降雪带。下面进一步利用红外云图分析云带的特征和移动。

1.1 渤海中尺度辐合带

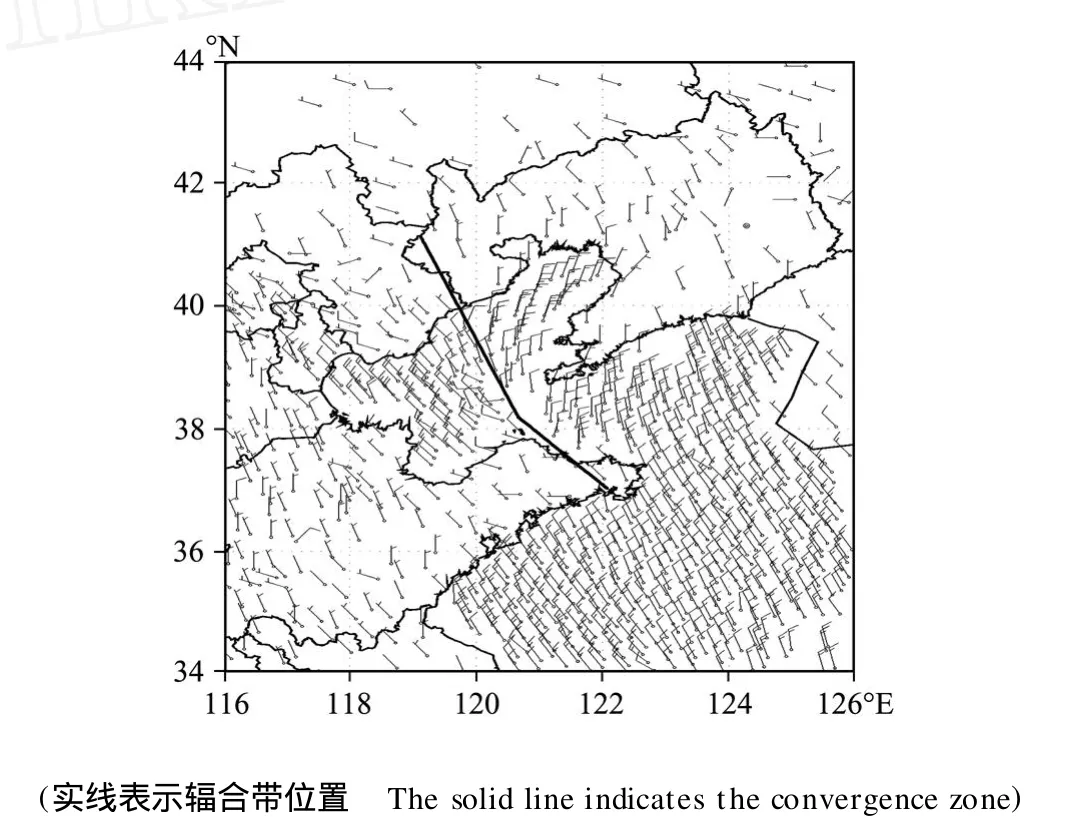

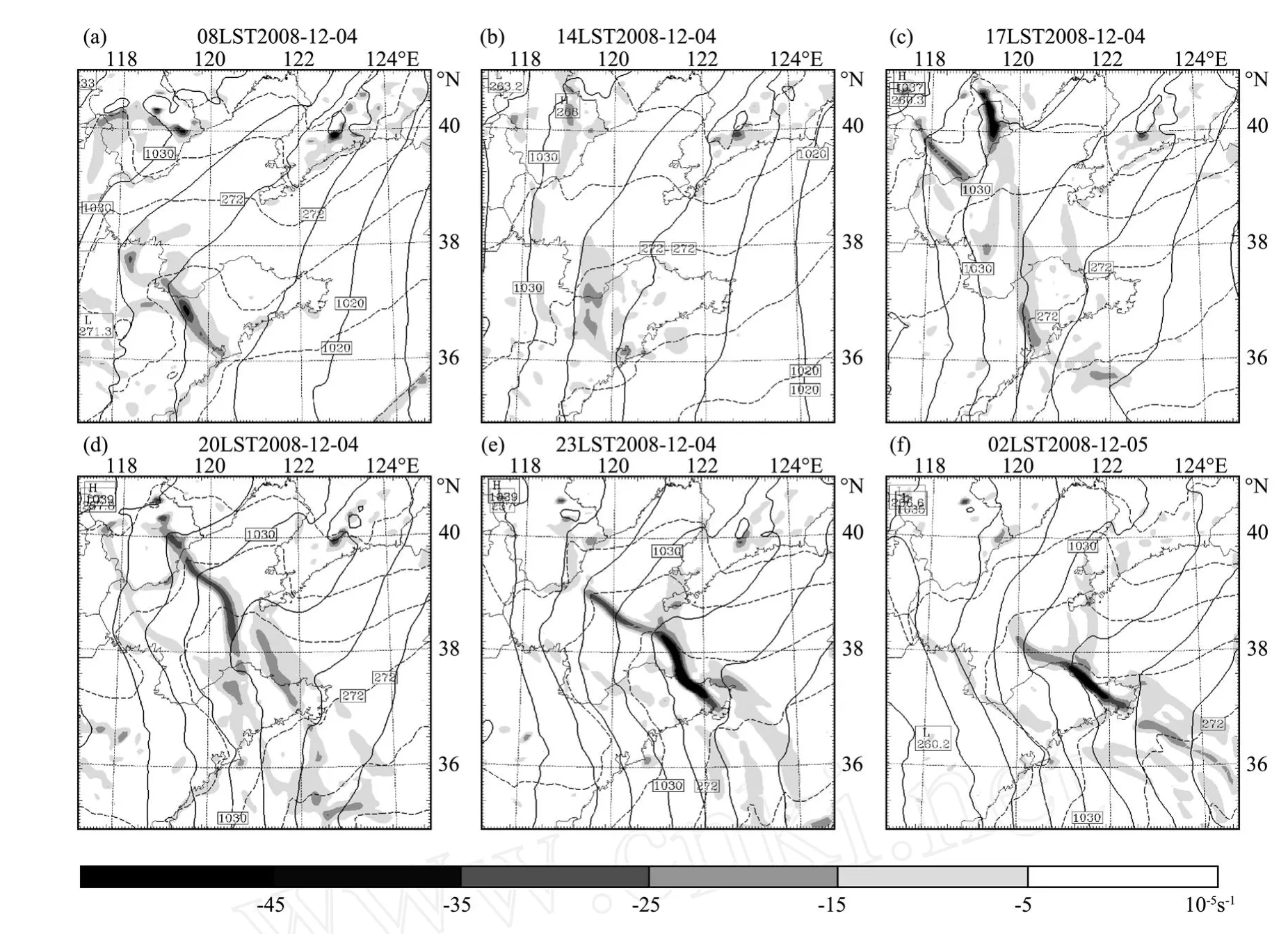

图2 云顶亮温(阴影,单位:℃)和地面风场Fig.2 Infrared images(shaded,unit:℃)and the observational wind on land

3日20··00~4日02··00,地面低压系统经过山东半岛南部黄海,受低压系统的影响,莱州湾东海岸的风向为东北向,而在莱州湾西海岸为西北向,所以在渤海南部以及位于莱州湾南部的山东半岛地区出现了一个辐合带(图略)。这时山东半岛位于冷高压前部,气压升高,气温下降,但渤海上空是层结稳定的(图略),所以没有形成云带。4日07··00,冷空气增强使得渤海低层大气变得不稳定,西北东南向的云带首先在渤海南部的辐合区中生成(图略)。4日08··00,如图2a所示的地面观测表明山东半岛存在西北风和北风的辐合。4日14··00,云带向东北移动,云带逐渐增强,云带中部的云顶亮温最低,山东半岛的两股气流的辐合带仍然存在(见图2b)。在河北和辽宁交界处也生成了云带, 14··00地面风场上可以看到河北的风向存在气旋式转变,并与燕山北侧的北风辐合。4日20··00,辐合增强,渤海的云带伸展到渤海西北岸(见图2c),山东半岛的北风消失,由图1海面风场可以看到山东半岛的北风北移到黄海。5日00··00,由地面观测看到(图略),渤海西岸的辐合减弱,辐合带西北部离开渤海西北海岸东移,云带也由渤海海峡进入黄海,辐合带往东南移动,烟台和威海降雪增强。5日02··00辽宁半岛仍然是北风,位于山东半岛东北部的威海和成山头还是北风(见图2d)。5日06··00,强降雪减弱,渤海上的云主要是平行于西北风的云线(图略)。以上分析表明,3日20··00~4日02··00经过山东半岛南部黄海的低压系统与太行山脉的背风低压可能共同影响了渤海辐合带的形成和移动,而渤海辐合带又影响着山东半岛冷流暴雪的强度和位置。

1.2 山东半岛北部沿岸的海岸锋

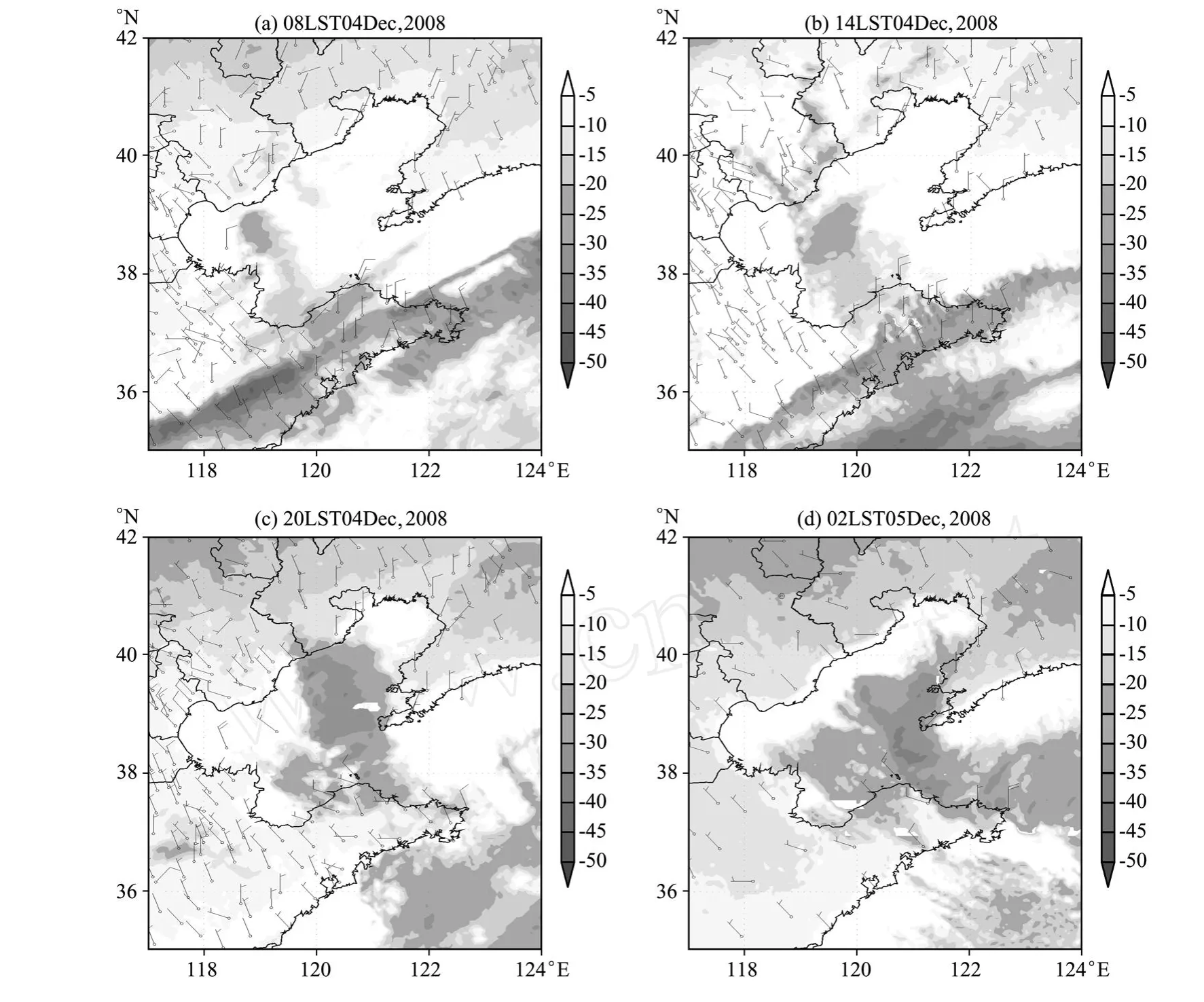

图3 烟台风廓线和垂直速度(阴影,单位:m·s-1)Fig.3 Wind profiles and vertical velocity(shaded,unit:m·s-1)on Yantai

由图3可知,在250 m以下存在西风和西北偏西风,250 m以上为西北风,说明海岸锋的存在,且其基本环流层深度为400 m。当海岸锋同渤海辐合带耦合共同影响降雪时,垂直上升高度较高,达到2.5 km以上,主要上升区在2 km以下。当海岸锋存在的时候,低层的西风或西北偏西风风速小于10 m/s,海岸锋低层到海岸锋顶,水平风速垂直梯度较大。当低层风速增大时,大气低层的海岸锋不明显,垂直方向上的水平风速梯度也较小。所以在这次降雪过程中,低层的海岸锋起到了增强降雪的作用。下面利用MM5模式对这次过程进行模拟,进一步研究渤海中尺度辐合带的形成、移动机制以及对山东半岛降雪的影响。

2 数值模拟

利用MM5模拟了这次过程,采用了NCEP 1次/6 h, 1(°)×1(°)的FNL资料和NEAR_GOOS日平均、0.25(°) ×0.25(°)的海温资料作为背景场,并同化了常规观测资料。模拟时间由3日20··00~6日08··00,模拟区域采用了2层嵌套网格。大区域中心位置为(38°N,121° E),大区域分辨率为18 km,格点数为180×180,小区域左下角初始点在大区域的(72,72)格点处,小区域分辨率为6 km,格点数为112×112。垂直层数为32层,模式层顶气压为100 hPa。

如图4所示,利用MM5模拟的5日08··00过去24 h降水分布与观测的降水量相吻合,所以以下分析基于MM5模拟的结果进行。

图4 模拟的5日08··00 24 h降水(单位:mm)和大于1 000 m的地形高度(阴影)Fig.4 The simulated 24 hours precipitation (unit:mm)at 08 LST,5 December,2008 and the heightof topography over 1 000 m(shaded)

2.1 渤海辐合带的形成及形态特征

图5 500 m高度上位温(单位:K)、散度(单位:s-1)和海平面气压(单位:hPa)Fig.5 The potential temperature(unit:K),divergence(unit:s-1)and sea level pressure(unit:hPa)at 500 m

如图5(a)所示,4日08··00,渤海上空为一低压槽,在太行山脉背风侧的河北、莱州湾及莱州湾南部存在辐合区,对流层低层出现暖脊,高空为弱的冷区,形成对流不稳定区(图略),所以能够形成云带,辐合带与红外云图一致(见图2a)。4日14··00,在渤海西岸的辐合带对应了红外云图上在渤海西岸的2个云带(见图5b),由于陆地上的水汽少(图略),所以云带比渤海上的云带弱。4日17··00,对流层低层暖脊向北移动(见图5c),渤海上的辐合带向东北移动。在太行山背风侧,太行山背风侧的辐合增强并超过了渤海上空的辐合,说明太行山脉形成的背风低压可能对辐合带的进一步增强起到了重要的作用。在渤海上空,散度<-5 ×10-5的辐合带连为1个西北东南向的整体,受西北气流的影响,在山东半岛北部也行形成了1个弱的辐合带(见图5c)。4日20··00,辐合带东南部分继续北移,而渤海辐合带的西北部分开始向南移动,所以辐合带中部有个弯曲。同时,渤海上的对流层低层大气暖,而山东半岛对流层低层大气冷,当渤海辐合带接近山东半岛北部时,西北风在山东半岛发生气旋式转变,而山东半岛北部仍为西北偏北风(图略),所以在局地海岸锋影响下,山东半岛北部的辐合增强。如图5(e)所示,4日23··00,太行山脉背风侧辐合减弱,渤海辐合带的西北部分离开陆地向南移动,渤海辐合带东南部分穿过渤海海峡与山东半岛北部的辐合带合并,辐合中心移到了山东半岛北部,在红外云图上可以看到,云带中的亮温低值区向东南方向移动(图略),辐合带在渤海海峡有一个弯曲,这是由辐合带西北部南移和辐合带东南部北移造成的。如图5(f)所示,5日02··00,渤海辐合带继续往南移动,烟台等地的暴雪是渤海辐合带登陆山东半岛以后发生。

2.2 渤海辐合带的移动机制

利用散度方程(见附录方程(1))对渤海辐合带的形成和移动机制做进一步诊断与验证。通过对比散度的时间趋势项和强迫项(图略),利用散度方程能较好的诊断渤海辐合带的发展和移动。

如图6(a),(b),(c)所示,4日18··00,渤海辐合带向东北移动,水平平流项和非地转风项与时间趋势项的水平分布一致,说明水平平流和非地转风的作用都使辐合带向北移动,而垂直输送项较小。4日19··00,在渤海西北海岸,水平平流项首先出现向南移动的趋势,与时间趋势项的水平分布一致(图略)。如图6(d), (e),(f)所示,4日20··00,渤海西北部辐合带南移趋势更加明显,水平平流项与时间趋势项的水平分布仍然一致,非地转风项与时间趋势项在渤海西北部辐合带的水平分布位相相反,在渤海东南部辐合带的水平分布位相相同,说明渤海西北部辐合带的南移完全是水平平流的作用,渤海东南部辐合带的东北移动是非地转风和水平平流的共同作用,其中水平平流的作用更大。4日22··00,渤海西北部辐合带的向南移动和渤海东南部辐合带的向北移动主要是水平平流的作用。如图6(g),(h),(i)所示,5日00··00,水平平流项与时间趋势项的水平分布还是一致的,辐合带的向南移动主要是水平平流的作用。

图6 900 hPa上散度的水平平流项(hadvec,单位:s-2),垂直输送项(vadvec,单位:s-2),非地转项(ageo,单位:s-2)Fig.6 Horizontal advection of divergence(hadvec,unit:s-2),vertical advection of divergence(vadvec,unit:s-2) and ageostrophic term(ageo,unit:s-2)at 900 hPa

3 太行山脉对渤海辐合带的作用

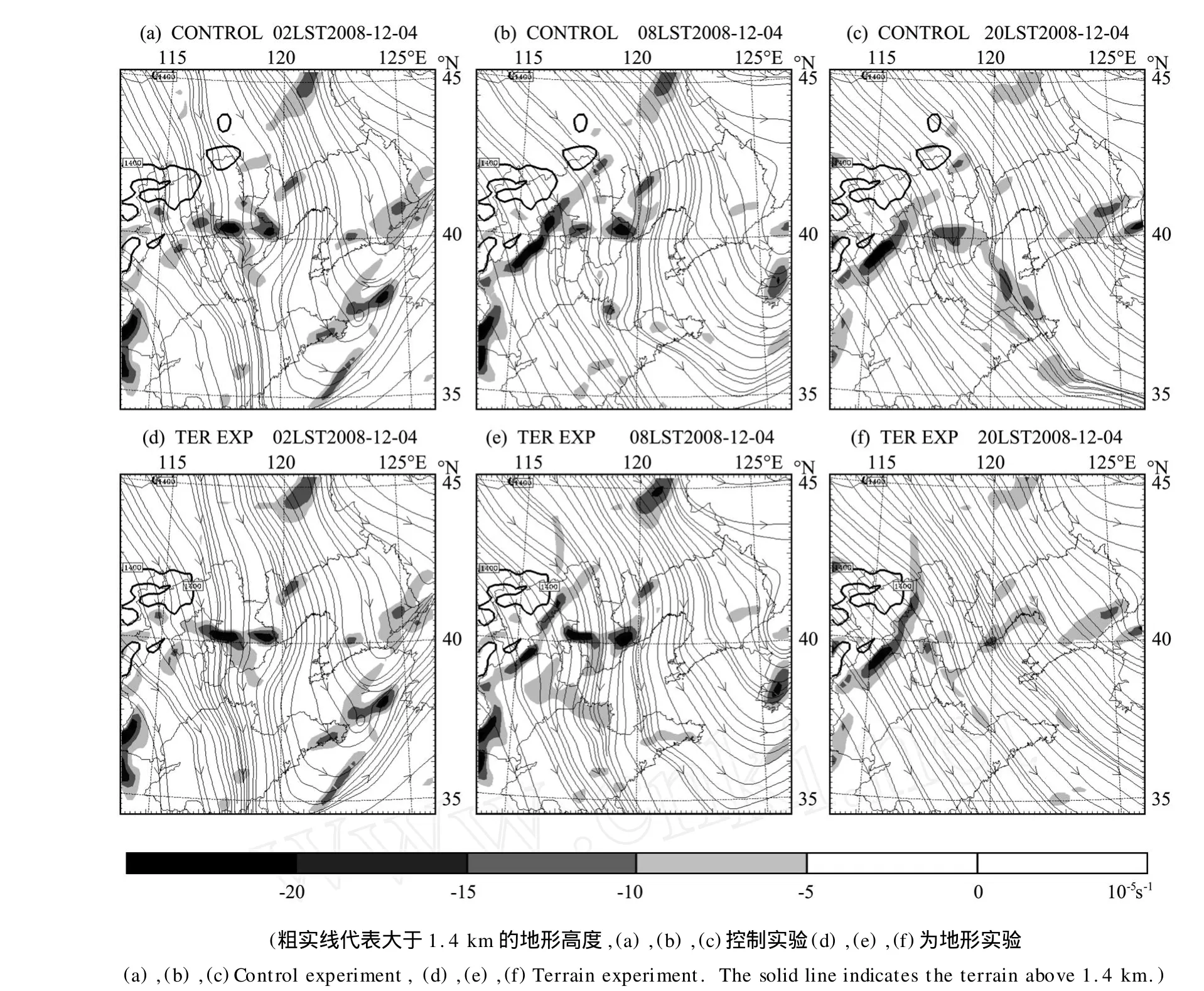

利用MM5模式将图4中所示长方形太行山脉区域的高度降低一半,与控制实验进行对比分析。

图7 1.4 km高度上的流场和散度(阴影,单位:s-1)Fig.7 Streamline and divergence(shaded,unit:s-1)at 1.4 km

如图7(a),(d)所示,对比4日02··00的流场和散度,气流方向和散度大小一致,而且地形试验中的降水变化不大(图略),所以试验区域中的太行山地形对这次过程中的大尺度低压系统的影响较小。当低压系统经过山东半岛南部时,山东半岛以及渤海的风向为北风和东北风,而在莱州湾西岸为西北风,所以大尺度低压系统后部的北风或东北风造成渤海西南部初始的辐合,辐合带在渤海西南部形成。由位涡守恒,当西北气流经过东北西南向的太行山脉时,受山脉高地形阻挡的作用,由绕过高地形北侧的气流在爬山过程中,气层厚度减小,而牵连涡度f增大,所以相对涡度要减小,气流形成反气旋式弯曲,增大了北风分量。而由绕过高地形南侧的气流在爬山过程中,牵连涡度f减小,所以相对涡度变化较小,过山后,气层厚度增加,相对涡度增大,增加了南风分量,所以在太行山背风侧形成辐合,同时由于与太行山脉相连的燕山等山脉为西北东南向,受地形阻挡和摩擦的作用,西北气流在燕山山脉南侧是气旋式转变,而西北气流在燕山山脉北侧是反气旋式弯曲,所以辐合区也容易在燕山山脉东南侧形成。在地形试验中,辐合比控制实验中的小,说明在辐合带的形成的时候,太行山脉也起到了增强的作用。如图7(b),(e)所示,4日08··00,大尺度低压系统移动到朝鲜半岛和日本海,对山东半岛以及渤海的影响较小。在控制试验中,渤海上空为明显的东北风,在太行山脉背风侧和下游的山东半岛的辐合增强。而在地形试验中,渤海上空为北风,在山东半岛的辐合也较弱,所以太行山脉形成的背风低压对辐合带的进一步发展提供了动力条件。如图7(c),(f)所示,4日20··00,渤海上空的辐合带穿过渤海海峡影响山东半岛的降雪,而且高空出现明显的中尺度冷槽(图略)。在地形试验中,渤海及山东半岛北部为一致的西北风,高空中尺度冷槽振幅明显减弱,对流层低层没有出现明显的辐合带。只在渤海南部出现了弱的辐合带,是由太行山脉西南侧地形引起的偏北气流所致。4日20··00以后,渤海西北部辐合带快速南移。在地形试验中,渤海以及山东半岛北部没有出现明显的辐合带,所以造成的降雪也较少(图略)。渤海辐合带是在大尺度低压系统和太行山脉影响下初步形成,随后,在太行山脉引起的背风低压的作用下辐合带得以维持和增强。

通过以上的分析表明,渤海辐合带与Ohigashi等[10]研究的J PCZ不同,Ohigashi等[10]研究表明, J PCZ的加强和移动是受高空大尺度冷涡的移动影响,而渤海辐合带的增强和移动都受太行山脉的影响较大,水平尺度比J PCZ要小。

4 结论

综合利用观测资料和数值模式结果对2008年12月4~5日山东半岛暴雪过程进行分析发现:

(1)这次暴雪过程是渤海上空形成的西北东南向辐合带造成的,渤海辐合带的强度和移动方向决定了降雪云带的移动和强度。

(2)渤海辐合带是在低层大气存在的暖脊和太行山脉背风低压共同作用下形成。渤海辐合带的移动主要是水平平流和非地转风的作用。在西北风水平平流和非地转风的共同作用下,渤海辐合带向东北移动,当渤海西北海岸北风增强时,在西北偏北或北风的水平平流作用下,渤海西北部辐合带向南移动,而渤海东南部辐合带在西北风水平平流和非地转风共同作用下向东北移动,造成了辐合带的波动。

(3)渤海辐合带的强度与太行山脉造成的背风低压有关。太行山脉的阻挡作用使绕太行山脉气流在太行山背风侧形成辐合,所以渤海辐合带得到加强。太行山脉通过形成背风低压中尺度系统直接影响渤海上的中尺度辐合带的发展,而渤海辐合带与山东半岛北岸附近的海岸锋的耦合使辐合加强,增强降雪强度。

附录在第二章中用到的散度方程表示为:

方程左侧为散度的时间变化项,右侧分别为水平平流项(hdvec),代表水平平流的作用;垂直输送项(vadvec),代表垂直输送的作用;非地转风作用项(ageo),代表非地转风科氏力的作用。

[1] 林曲凤,吴增茂,梁玉海,等.山东半岛一次强冷流降雪过程的中尺度特征分析[J].中国海洋大学学报:自然科学版,2006,36(6): 908-914.

[2] 周淑玲,丛美环,吴增茂,等.2005年12月3—21日山东半岛持续性暴雪特征及维持机制[J].应用气象学报,2008,(4):444-453.

[3] 周淑玲,朱先德,符长静,等.山东半岛典型冷涡暴雪个例对流云及风场特征的观测与模拟[J].高原气象,2009,(4):935-944.

[4] 崔宜少,张丰启,李建华,等.2005年山东半岛连续三次冷流暴雪过程的分析气象科学[J].2008,28(4):395-401.

[5] 朱先德,吴增茂,周淑玲,等.2005年12月3~4日山东半岛暴雪准静止对流云带演变的分析[J].中国海洋大学学报:自然科学版,2007,37(S2):8-16.

[6] 乔林,林建.干冷空气侵入在2005年12月山东半岛持续性降雪中的作用[J].气象.2008,34(7):27-33.

[7] 苏博,吴增茂,李刚,等.山东半岛一次强冷流降雪的观测与数值模拟研究[J].中国海洋大学学报:自然科学版,2007,37(S1):1-9.

[8] 张勇,寿绍文,王咏青,等.山东半岛一次强降雪过程的中尺度特征[J].南京气象学院学报,2008,31(1):51-60.

[9] 杨成芳.渤海海效应暴雪的三维热力结构特征[J].中国海洋大学学报:自然科学版,2010,40(2):17-27.

[10] Tadayasu Ohigashi,Kazuhisa Tsuboki.Shift and intensification processes of the Japan-Sea polar-airmass convergence zone associated with the passage of a mid-tropospheric cold core[J].J Meteor Soc Japan,2007,85(5):633-662.

Abstract: A severe cold-air outbreak snowstorm occurred in Shandong Peninsula on 4-5 December 2008. A Bohai Sea convergence zone played a very important role in this event.In this paper,several kinds of observations and numerical simulation are used to analyze the mechanism of the Bohai convergence zone. The impact of Taihang Mount on the Bohai Sea convergence zone which resulted in the cold-air outbreak snowstorm was also analyzed.The results indicated that a meso-scale convergence zone oriented in northwest-southeast formed in Bohai Sea and resulted in a snowband oriented in northwest-southeast centered in Yantai,Muping and Wendeng.When northwestly winds flowed around Taihang Mount,a convergence zone formed because of the blocking of Taihang Mount,at the same time,a warm ridge existed in the lower troposphere,so a northwest-southeast convergence zone formed in Bohai Sea.Under the influence of horizontal advection of northwestly wind and ageostrophic velocity,the Bohai convergence zone moved northeastward.When northly winds flow over the northwest coast of Bohai Sea,the northwest part of the Bohai convergence zone moved southward due to the horizontal advection of northly wind,but the southeast part of the Bohai convergence zone continued to move northeastward due to the horizontal advection of northwestly wind and the force of ageostrophic winds and merged with the convergence zone caused by coastal front in north of Shandong Peninsula.It was the different moving directions of the two part of Bohai convergence zone that make the undulation in the convergence zone.When the Bohai convergence zone landed Shandong Peninsula,the severe snowstorm occurred.Taihang Mount played an important role in the meso-scale convergence zone by the formation of leeside depression,furthermore,the meso-scale convergence zone couples with the coastal front near the north coast of Shandong Peninsula and intensifies the snowstorms.

Key words: Shandong Peninsula;cold-air outbreak snowstorm;Bohai convergence zone;Taihang Mount leeside depression;coastal front

责任编辑 庞 旻

Analysis of A Cold-Air Outbreak Snowstorm Event Affected by Taihang Mount in Shandong Peninsula

ZHU Ying-Li1,WU Zeng-Mao1,LIN Qu-Feng2,ZHOU Shu-Ling3

(1.College of Physical and Environmental Oceanography,Ocean University of China,Qingdao 266100,China;2.Shandong Yantai Meteorological Bureau,Yantai 264003,China;3.Shandong Weihai Meteorological Bureau,Weihai 264200,China)

P468.0+28

A

1672-5174(2010)09Ⅱ-001-08

国家自然科学基金项目(40675068)资助

2010-04-11;

2010-06-12

朱营礼(1986-),男,硕士生。E-mail:zhuyingliouc@yahoo.com.cn