日常生活经验的语言态度与民族教育①

——一个农区蒙古族聚居村落中蒙古族语言态度的调查

2010-09-06王志清

王志清

(鞍山师范学院中文系,辽宁鞍山 114007)

日常生活经验的语言态度与民族教育①

——一个农区蒙古族聚居村落中蒙古族语言态度的调查

王志清

(鞍山师范学院中文系,辽宁鞍山 114007)

元村是东北地区一个农区蒙古族聚居村落,村落生活属于日常生活范畴。村落中从20世纪80年代初期的“主张蒙汉双语教学模式”的历史事件,到当下部分村民(即学生家长)促使子女放弃蒙语言学习的转学热潮,村民们在日常生活经验中形成的语言态度对民族教育与民族语言传承产生了重大影响。

民族教育;语言态度;日常生活经验;民族语言

东北农区的蒙古族聚居村落是随着清末时期“蒙地放垦”政策的实施和关外(指山海关)移民人口增多,当地蒙古族牧民转换生产方式或者部分汉族移民“蒙古化”后而形成的社区。在辽宁西部的阜新蒙古族自治县境内分布着大量的有百余年历史的蒙古族聚居村落,本文田野调查所涉及的元村隶属于阜新蒙古族自治县王府镇,位于阜新市市区西部4公里处,是属于城市边缘的以农耕为主要生计方式的蒙古族聚居村落。该村落于1948年3月在辽沈战役期间解放,当时该村人口有800人,农户111户,其中蒙古族106户,汉族4户,满族1户,该村耕地面积为五百多垧,折合标准亩为7500亩。2007年冬季笔者田野考察期间,该村落的概况为土地面积⒏7平方公里,其中耕地面积8610亩,林地面积3400亩。全村共有315户,1282口人,居民民族构成有蒙古族、汉族、满族、回族,其中蒙古族人口占83%。

一、元村的民族教育概况

笔者综合县志资料与村民们的口述资料,将该村的民族教育历史概况整理如下:该村落有蒙古族小学一所,该小学的前身为解放前期村落的义学。1948年当地解放,县政府把义学改为村小学,委派一名老师任教,当时有两个复式班,三十多名学生,这样的状况持续了十几年。1966年,村大队为小学建造了10间校舍。小学由原来的复式班设为单型班,有教师6人。1972年,小学附设中学班,由原来的五个教学班扩招到七个教学班,有教师11人,学生110人,继续根据中央的五·七指示,教育走半工半读路线。1979年教育体制改革,学校取消了半工半读,恢复为全日制上课制度。1980年9月,王府公社将各民族村带帽中学并入到王府蒙古中学,小学单设。1982年,县教育局将村小学更名为村蒙古族小学,继续实行“蒙汉双语教学模式”,蒙语文考试成绩开始列为升学成绩。在1983年,关于小学教育模式是采用“纯蒙语教学”还是“蒙汉双语教学”模式,村民与教育部门还曾经发生过争执事件。王府镇作为蒙古族聚居地区,县教育局根据省里文件动员蒙古族村落实行纯蒙语教学,时任县教育局局长的郎局长走乡串户,动员蒙古族村民鼓励子女进行纯蒙语学习,元村附近的蒙古族聚居村落如架日起村、良官村、舍不歹村、新邱村的村小学都实行了纯蒙语教学,而该动员活动在元村遭到抵制,主要是遭到当时的村党支部书记贺永生的反对,他认为纯蒙语教学不符合村落及当地的实际情况,他本人就是20世纪50年代中期在县蒙古族初级中学用纯蒙语学习了初中课程,是当时村里屈指可数的“文化人”。回到村落的“大队”工作后感觉学习与实践脱节,因为该村落一直是沿用说蒙语、写汉字的生活习惯,任何村上相关的账目、文件等都用汉文书写,他深感操作的困难,于是坚决认为在本地区实行纯蒙语教学不符合实际,应该采用双语教学更符合实际情况。该村落的历史情况是在当地解放以前,元村可以说在一定程度上是“无文字社会”,解放后政府开展扫盲运动,教学采用的是汉文汉字,村落中也就形成了“说蒙语、写汉字”的生活习惯。学校教育模式是除了20世纪50年代中期采用一段时间的纯蒙语教学外就一直采用双语教学,在村小学近60年的教育历史中,主流是将社会上的优势语言即汉语作为目标语言,而将村落中的优势语言即相对来说在社会上是属于非优势语言的蒙古语作为日常教学中的教学媒介,不作为教育的目标语言。20世纪80年代初期,县教育局根据“遵从少数民族群众意愿”的原则,在该村从80年代初期实行蒙汉双语教学。该村落的学生在该村小学毕业后,升入阜蒙县蒙古族中学、阜新市蒙古中学或王府镇蒙古族中学就读。自20世纪90年代中期开始,村落中已经陆续考出了30余名蒙古族的大学生。这些从乡村走出去的大学生都是被双语教育模式培养的,这批人中有的已经事业有成,左邻右舍的子女出人头地的现象极大地刺激了村民们投资教育的热情,目前供子女积极求学成了社区的集体行动,村民中有儿有女的中青年家长们与一辈子为温饱奔波的父辈不同,都用超越村落的视野来看待子女的求学问题,几乎每人都有一个“盼子成龙,望女成凤”的大学梦,期望子女改变现有身份成为拥有社会资本的“文化人”。其实无论在任何教育体制下,都存在着学生资质差异的问题,不同资质的人在不同领域有着实施自己能力的空间,近年来村落中呈现出的供学生读书蔚然成风现象多少表露出村民们的盲目从众心理和急功近利的迫切心情,以及处于日常生活范畴中按经验从事的特点。在近年兴起子女求学热潮中,21世纪以前村里的子女求学还是去蒙古族中学,自21世纪以来,遭遇到家长送子女去城市小学求学的问题,出现了逐渐放弃学习蒙文蒙语的现象。在笔者调查的2006年冬季,该村小学有教师11名,其中高级教师7人,大专学历教师5人,有蒙语文任课教师3人,英语教师1人。采用汉、蒙、英三语的教学模式。目前该小学遭遇了学生外流、生源不足的情况,甚至有的年份还出现了适龄学童凑不成一个班的招生危机。

二、转学热潮背后的语言态度

在21世纪以前,该村一直有零星的家庭将孩子送到市区小学上学的,但是出现大规模的转学事件是发生在21世纪初期的一个暑假,年轻家长们纷纷把适龄儿童送到县城或市区的小学就读,村小学遭遇了适龄儿童不能凑够一个班编制的招生困境。出现大规模转学事件的导火索是学生家长们与村小学个别教师的矛盾激化,原因是家长们担心个别教师打麻将成瘾影响教学。家长们对教师群体是抱有“学高为师,德高为范”的角色期待的,而个别教师打麻将成瘾的偶然事件引发了家长群体对村小学教师们的信任危机。很多家长悄悄地向市区小学办理转学事宜,市区小学师资水平教学设备和教学质量要比乡村小学高出一筹,可是不开设蒙语文课程,即使如此,求学心切的家长们也纷纷将孩子转学赴读,引用一位学生家长的话来剖析原因就是“去市里不学蒙文还可能考上大学,在这里肯定是什么都考不上的。”①访谈对象:武梅,女,蒙古族,1972年生。时间:2007年1月18日,地点:武梅家。

时隔不久县城的蒙古族小学也开始接纳来自农村的小学生,转学的学生群出现了分流。就择校方面家长们面临一个“是否让孩子学习蒙语文”的现实选择,市区小学距离村落小学比较近,仅3公里左右,上下学接送比较方便,但是市区的小学不开设蒙文课程,县城的蒙古族小学开设蒙语文课程,但距离村落有10公里左右,每天接送上下学比较困难,只能选择寄宿且花销不菲,还有年纪尚小的孩子能否照顾好自己还是个困难问题。以上的现实困难如何克服?并且该村落的实际情况是15岁以下的儿童群体应该说已经是汉语单语人群体了,民族语言失语现象非常严重,在这样的背景下,村落中的青少年学习蒙文蒙语的状况不容乐观,这里的青少年对蒙古族的游牧生产生活方式相当陌生,没有见过现实生活中的蒙古包和马群,甚至几乎没有见过真正大规模的羊群。而在蒙文课本中出现的敖包、那达慕等词汇只能凭借教师的解释才能得以了解和领悟。根据在村小学曾经教过十几年蒙语文的王铁龙介绍,村落里的蒙古族孩子多年来在蒙文蒙语造句和写作等语言文字能力方面都很欠缺,表现为文化表达话语的贫乏、词汇的贫乏和构词的贫乏。让一群没有游牧生活经历的农区孩子去感受草原生活,这对他们来说困难重重,从而在蒙文学习方面,儿童们的厌学情绪最为强烈,间接导致了当地民族语言传承的容易断裂。是否放弃孩子民族语言的学习?家长关于民族语言的语言态度成了关键。目前在市区小学就读的有30家,在县城蒙古族小学就读的有13家。笔者访谈了40余户学生家长,关于学生家长们的观点整理如下:

市区小学学生家长们的观点有:“学蒙文没有什么用,将来也用不上,并且孩子已经不会蒙语会话了,学蒙文比学外语还难”、“将孩子送到市区小学接受和城里孩子一样的先进的教育尤为重要,农村孩子不应该比城市的孩子智商低,如果提供优越的学习条件应该差不多”、“以前村里没出什么大学生,主要是和家长的重视程度不够有关”、“现在高校扩招了,上大学的门槛非常低,所以能考上好大学才是关键的,教育就应该从小重视起来”、“当然蒙语是民族母语,能够用蒙语会话更好。”

县城蒙古族小学学生家长们的观点有:“不会本民族语言太遗憾了”、“作为蒙古族怎么能不了解民族的过去和现在呢,民族语言是蒙古族必备的特征”、“加强本民族语言的学习,了解民族的过去和现在”、“虽然现在的孩子都不说蒙语了,但是蒙文学习还是坚持的好,高考中少数民族身份还多少应该有些民族政策的照顾。”①以上记录综合了多位学生家长的访谈。

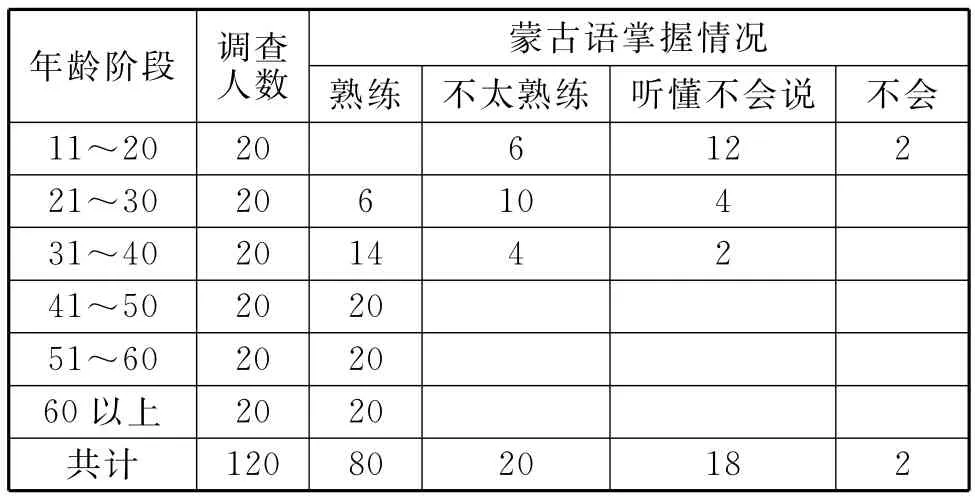

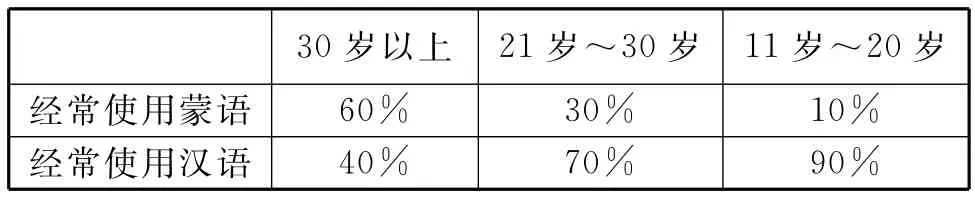

以上诸说法是分为两个群体的家长们的大致看法。就民族语言传承来讲,民族语言并不是客观存在,应该是主观的“集体创造”,该民族成员的语言态度对语言的生命能否延续非常重要。“60后、70后”家长群体的语言态度对“80后、90后”群体的民族语言传承有重大影响。“语言态度是人们对语言使用价值的看法,其中包括对语言的地位、功能以及发展前途的看法。语言态度存在于人们的心里,并时刻影响着人们对语言行为的选择。一个民族的语言态度主要表现为对待本民族语言和对待外族语言的态度上。”[1]语言具有文化象征和交流工具的双重属性,任何语言都具有双重价值,一种是它的实用价值;一种是它的情感价值。“语言的实用价值是指语言自身蕴含着一种可以用来实际应用的价值。”[2]108而“语言的情感价值是指语言自身蕴含着情感价值,一种语言所表现的情感种类由与这种语言发生关系的人之间的情感来决定。”[2]108语言的双重价值体现在孩子家长身上就是表现为“实用动机”和“情感动机”。市区小学学生的家长们侧重于民族语言的实用价值而认为已经不会蒙语的孩子学习蒙语已经没有太大的必要了,县城小学学生的家长们则认为实用价值和情感价值同样重要。语言的双重价值在不同的个体、不同的民族身上,甚至在同一个体、同一民族在不同的历史时期的表现形式都不同,有显性和隐性之分。“显性是指语言的实用价值和情感价值同时或分别表现出来。隐性是指语言的实用价值或情感价值没表现出来,但依然存在,呈现潜在状态。”[2]112笔者在村落中访谈了50余户120个蒙古族村民,被调查对象的人员构成有在县城上初中高中的男女中学生,有在沈阳、大连等城市上大学的男女大学生,有在外地打工和在家务农的男性村民以及在家操持家务的妇女。笔者将村民本人回答的语言使用状况与不同年龄段语言使用情况调查数据整理列表如下:

表1

表2 常用语言使用比例统计(占抽样调查人数的百分比)

从蒙语使用的调查状况来看,目前当地为蒙汉语共用的双语社区,蒙古族中的中老年人在日常生活中使用蒙语,而青少年群体则多转用汉语。30余位老人对该村落的蒙古语言传承出现“断层”现象的时间一致认定在20世纪90年代中期,也就是该村出现大规模打工潮流的时期。考察打工群体的蒙古语言使用情况就会发现,出外打工的村民们先后都学会了汉语,可以用汉语和外人交流。村民彼此之间用蒙语交流,但是提及在建筑工地上使用的工具、工作对象的时候他们就都用汉语表示,存在语言学上所讲的“语码混合”②在语言学上语码混合又称为“句中语码转换”,语码混合大多是句子内部的词汇替换。现象。在语言使用的代际差别情况比较中,处于40~50岁年龄段的打工群体是双语人的代表,这些从农村最早走向城市的蒙古人都能用蒙汉双语流利地交流。处于“上有老、下有小”的中年人群体可以说是蒙汉兼通的双语人,能用两种语言左右逢源。村落中民族语言传承呈现出蒙语——蒙汉双语——汉语的代际传承路线,在该村有的蒙古族家庭中,往往是祖辈们用纯正浓重的蒙语交流,孙儿辈则流利地讲着汉语。同在一片屋檐下的祖孙三代出现语言交流上的隔阂,祖辈用生硬的汉语,孙儿辈拗口吃力地用蒙语进行代际之间的语言交流,蒙语在代际交流中演化为礼仪性语言,更多地体现出对老人的尊重而采用的语言。在调查中访谈到的40名30岁以下的年青人里,半数以上和长辈交谈的时候使用不是很熟练的蒙语,有1/6左右的人能熟练地用蒙古语交谈,还有1/6干脆用汉语回答。30岁是一个泾渭分明的分界线,30岁以下年龄组人群的蒙语使用状况存在“语言示差”①说明:“语言示差”是指“在双语或多语接触中,人们在交际中因不同的角色关系采取不同的语言态度,以示人际关系的差别。”见申小龙.语言与文化的现代思考[M].郑州:河南人民出版社,2000:150。,青少年的蒙语使用情境局限于与祖父、祖母等代际交流的对话场景中,并且蒙语词汇量比较有限,仅仅是用于日常会话和简单的问候语。对该人群来说蒙语是作为日常生活交际语言中的辅助性交际语言使用。笔者认为该村落的蒙语使用状况呈现出半显性②关于半显性的理解:蒙语在村落中是和长辈交流的日常用语,而走出村落就不具备太多的实用价值了,在情感价值方面村民也产生两种情况,一种人认为已经没有了情感价值,一种人认为还保留着情感价值。所以笔者认为蒙语在该村落呈现为半显性状态。的状态。

三、影响语言态度的日常生活经验

村落生活属于日常生活③“日常生活是以个人的家庭、天然共同体等直接环境为基本寓所,旨在维持个体生存和再生产的日常消费活动、日常交往活动和日常观念活动的总称,它是一个以重复性思维和重复性实践为基本存在方式,凭借传统、习惯、经验以及血缘和天然情感等文化因素而加以维系的自在的类本质的对象化领域。”见衣俊卿.现代化与日常生活批判[M].北京:人民出版社,2005:31。范畴,“日常生活的最根本宗旨是维持个体的直接生存和再生产,无论是日常消费活动、生殖活动,还是日常交往活动与观念活动,都是围绕着这一功利的或实用的目标。”[3]村民们都是依靠日常生活经验从事日常生活的一般运行,村民们集体的语言态度的形成有着浓重的日常生活经验的色彩。当前作为小学生家长的村民们是一群身在村落而将视野超越村落,将期望发展的目光投射到下一代身上的群体,他们不仅投入大量的资金,而且开始关注孩子学习的内容。因为他们大多数是“文盲双语人”,对于小学高年级的课程内容都是所知甚少的,所以关于“怎么学”的问题大多数家长是无能为力的。但是对于是否学习民族语言的这个“学什么”的问题则显得颇为关注,家长们关于民族语言的语言态度显然主要受到个人亲身经验、相关媒介宣传以及离开村落的大学毕业生的信息反馈等诸多因素的影响。

在20世纪90年代中期,该村出现大规模的打工潮流。当地农民家庭除了农业收入以外,对于大多数家庭来说,另一个主要收入来源就是男人进城从事建筑业的打工收入。该村目前有建筑行业的农民工150人左右,其中蒙古族比例占到了95%,在该群体中35~50岁年龄段的有120人左右。村落中的男劳动力常年到距离该村4公里的阜新市区的各种建筑工地去打工。离土不离乡,早出晚归。元村的农民工和其他偏远地区来城市的打工人员相比,地理上的优势决定了他们是成本收益上的受益者,因为距离城市比较近,住宿和早晚饭问题都不用过多花费。有的农民工是农闲时间出去上班,有的则是常年打工,家里农活全部由妻子料理,一年四季上班的农民工在当地被戏称为“职业杀手”。农民工群体的语言态度对村落的蒙古语言使用状况产生了很大的影响。“一个民族的语言态度,受制于多种因素,除受民族关系的制约外,主要取决于外族语言的社会地位和使用价值。”[1]语言具有文化象征和交流工具的双重属性,随着族群之间政治、经济、文化等交流的不断加强,语言作为交流工具的“实用性”特质必然发生越来越大的作用。在我国的社会生活和社会交往中,就全国范围而不是某一个小地域来看,应用性最强、最普遍的语言是汉语,“汉语文在中国几千年的文化发展过程中已经客观上成为中华民族大家庭的‘通用语言’、‘公共语言’或‘族际共同语’,所以不能从名称和历史上的情况简单地把今天的‘汉语’顾名思义地看作只是‘汉族的语言’。”[4]在一个现代民族国家发展的历史时期,一种最通用的语言将不可避免地成为该国的正式“国语”或非正式的“族际共同语”,就中国范围来说,逐步普及汉语普通话,少数民族学习和掌握汉语,是中国社会发展的大趋势。在该村语言态度的变化首先体现在这群放下锄头走向城市的蒙古族人身上,因为蒙古族在城市中是少数族群,所以购物、看病等基本生活问题都不能用蒙古语言来解决。一种民族语言虽然受国家法律保护,有充分使用本民族语言文字的自由权利,但有权使用语言是一回事儿,能否用上语言又是另一回事儿。当一个语言中最重要的社会交际功能失去的时候,使用这种语言的人往往会做出最经济的选择。不会汉语在城市就可能没有就业机会,这是该村打工群体的集体经验认识,在城市里基本用不上蒙文蒙语。因此好多人就并不指望自己的孩子用蒙文蒙语作为谋生的手段,从田野调查的情况来看,他们的态度和观念中反映出蒙语是作为感情的寄托和光荣历史的回忆的象征符号,但是从目前生活中的实际应用价值和未来的发展机会考虑,他们对子女采取的普遍态度是“不忘母语更好,不过不会说也没什么关系,不用强求。”①该观点是多数被访谈对象表达的看法。

作为家长的中青年男性村民多有在城市打工的经历,进城打工——这一离开村落进入另一个场域的生计方式,及其随之而来的语言态度的转变是使该村落的蒙语传承出现语言转用的重要因素之一。而居家的女性家长们在村落里日常交往的“唠嗑”场景中也通过口耳相传收集有关教育的信息,从村落中考出去的大学生的信息反馈对她们来说是重要的经验参考,离开村落的大学生们在初高中阶段都是在县蒙古高中或市蒙古中学接受的蒙汉双语教育,有的文史类大学生的身份是民族定向生,大学所学专业就是蒙语相关专业。与蒙语文相关的专业设置主要是蒙古语言、蒙古文学和蒙古历史,这三门专业是民族地区高等院校蒙语授课中的中心课程和传统专业,而这类特色专业很大程度上限制了毕业生的择业范围,并且定向生就业还严格遵循“从哪里来到哪里去”的招生就业原则,在人员自由流动方面颇受制约。定向生毕业后一般都要在自治县范围内择业,当地的毕业生在择业观念上还是以求稳为主,都想进入党政机关和事业单位工作,即想获得民间所说的“铁饭碗”。因为在经济不发达地区,占有政治资源的优势会使生活质量得到一定保障,并且与其他行业相比优势相当明显。而在自治县范围内,相关的工作岗位人员编制早以饱和,就业的空间已经非常狭小。并且就现实情境中的择业问题来说,能力不是上岗的惟一要素,还有亲缘关系、社会网络等多种因素的综合作用,出身于农村的毕业生处于弱势群体地位,还因为所学专业限制,所以在社会上面临学无所用的尴尬,该类型的毕业生就业前景不甚乐观。定向生在高考录取的时候录取分数相对较低,享受了民族优惠政策,但是在毕业择业的时候遭遇尴尬的现象,这些情况使村民们认识到靠民族优惠政策带来的录取结果往往面临社会发展机会空间非常狭小的窘状。以上一些毕业生遭遇的情况为家长们提供了前车之鉴,所以引起了学生家长对学生学习内容的关注。如何在高考中既享受民族优惠政策,又能使孩子学有所用,如何达成双赢等问题成了村民舆论的焦点。

“日常生活的两条重要规则即是实用原则和经济原则”[3],处于日常生活范畴中的村民们关于民族语言有着自己质朴的认识,认为虽然国家宪法、民族法、选举法以及国家政策等都赋予了少数民族完全利用自己的母语表达自己意愿的权利,但是该权利在一个由汉族这一人口众多的主体民族所构成的社会语境下,在现实生活的实践中就表现为不完备权利。因为主体民族具有强大的经济文化实力,众多的人口,无论从任何方面都自然而然地主导国家各个层面。这种现实状态并不是由于现实中实施民族歧视或民族同化政策所导致的,主要是大小民族的差异,这是经过长期文化发展的结果,完全是一种现实状态和客观事实。在社会实践中,汉语起着通用语的作用,用汉语才能比较顺利地进入主流社会,无论从就业机会,共享社会创造的文明成果方面,还是子女教育,社会保障体系,交友或扩大社会交往层面等社会生活各方面都会得到便利和实惠。强势的语言不单是一个语言用语的问题,其背后是以强大的社会资源、经济资源和文化资源为后盾的,熟练掌握汉语,就比只单纯掌握蒙语的人更多地获得各种利益的实惠的机会。当然语言在民族诸特征中占有重要的地位,民族语言凝聚着民族的情感,并且在民族国家的现代化动员中,民族语言也具有一定的工具性作用,在少数民族群体中,获利最大的是那些族群精英,因为他们往往是双语人或者多语人,是各种文化之间的沟通者。尤其是官方和地方,异地和本土之间的中间人,他们所掌握的信息、知识、关系及其社会地位,使他们很容易代表本族群从政府获得各种物质和符号的资源。从元村民族教育的历史实践到当下集体的偏重实用的语言态度,处于半显性语言使用状态中的村民们关于民族语言与子女教育问题形成了这样的共识——“期望自己的子女能蒙汉兼通,这样才有更大的前途”。这即是他们“合宜”的日常生活经验,在日常生活经验中形成的语言态度对民族教育与民族语言传承产生了重大的影响。

[1]何俊芳.语言人类学教程[M].北京:中央民族大学出版社,2005:136.

[2]关辛秋.朝鲜族双语现象成因论[M].北京:民族出版社,2001.

[3]衣俊卿.现代化与日常生活批判[M].北京:人民出版社,2005:48.

[4]马戎.民族社会学——社会学的族群研究[M].北京:北京大学出版社,2004:359.

责任编辑:杨光宗

The Language Attitude of Daily Life Experience and Education for Nationalities——A Survey of Language Attitude in an Mongolian Agricultural Village

(Department of Chinese,Anshan Normal University,Anshan 114007,China)

Yuan Village is a farming area inhabited by the Mongolians in the Northeast of China;the village life belongs to the category of everyday life.The village has experienced from the historical event of advocating Mongolian and Chinese bilingual education pattern to the upsurge of transferring schools which leads many children to give up studying their mother tongue.In this course,villagers′language attitude which was formed in the daily life experience has had the major impact on the Mongolian nationality education and their language inheritance.

education for nationalities,language attitude;daily life experience,national language

G75

A

1004-941(2010)03-0032-05

2010-06-10

辽宁省教育厅一般项目“辽宁农区蒙古族与蒙古语关系的人类学研究”(项目编号:W2010002)的阶段性成果。

王志清(1977-),男,蒙古族,辽宁阜新人,民俗学博士,主要研究方向为语言民俗、民族教育。

遵循学术规范,文中所用地名、人名俱采用了化名,请勿按图索骥。文中所引用的田野调查资料均来自笔者的实地调查,如有不妥之处,概由笔者本人负责。