少数民族高层次人才跨文化交际意识与多元文化教育研究

2010-09-06李智远

李智远

(北京邮电大学民族教育学院,北京 102209)

少数民族高层次人才跨文化交际意识与多元文化教育研究

李智远

(北京邮电大学民族教育学院,北京 102209)

通过在“少数民族高层次骨干人才硕士研究生培训班”中进行跨文化意识、民族文化、多元文化意识调查,了解少数民族人才的交际参与度、差异认同感与交际信心和影响多元文化背景下的跨文化交际的因素。进而探讨少数民族骨干人才培训计划如何体现多元文化教育的价值。

少数民族高层次骨干人才;跨文化交际;多元文化教育

一、研究的缘起

为贯彻落实党中央、国务院关于实施西部大开发战略的有关精神和《国务院关于深化改革加快发展民族教育的决定》(国发〔2002〕14号),2004年出台了《教育部国家发展改革委国家民委财政部人事部关于大力培养少数民族高层次骨干人才的意见》。《意见》指出:“充分利用现有师资和教学条件,选择若干所内地中央级高校作为硕士生基础强化培训基地。对降分录取的少数民族硕士生考生进行一年的强化基础培训……”。《意见》中指出的“强化基础培训”重点是“加强马克思主义民族观、宗教观和党的民族、宗教理论政策的学习,以及补修英语、大学语文(汉语文)等基础知识和其它相关专业知识。”

北京邮电大学自2006年起开始承担“少数民族高层次人才硕士研究生基础培训”的任务。4年来,约有2000名来自30多个民族的硕士研究生通过一年的英语、文化、民族理论等基础课程的培训,顺利地进入京津沪粤等地区20余所重点高校。

我们为少数民族高层次骨干人才硕士生英语基础强化培训开设一门公选课“文化与交际/跨文化交际”。在少数民族骨干人才硕士生这个多元文化群体中,存在着现代文化与传统文化、同一主流文化内不同民族文化、外域文化与民族文化、东方文化与西方文化的碰撞、融合和价值选择。这个群体是研究跨民族交际(cross-national communication)、同一主流文化内不同群体之间的交际(intracultural communication)、国际间的文化交际的天然的“实地调查点”。

高等教育中,少数民族高层次人才进入多元文化环境经历了哪些文化休克?面对文化差异后作出何种文化反思?如何使这些学生跨越文化的屏障,学会吸收各种文化的优点,并发扬自身文化特点?带着这样的问题,我们设计了一份“少数民族高层次骨干人才硕士研究生多元文化、跨文化意识问卷”。问卷除了被调查者个人信息之外,主要涉及了以下内容:跨文化交际敏感度调查,民族文化、多元文化意识现状调查;共32道题。

二、研究方法与调查问卷数据分析

(一)研究方法

本研究采取定性和定量分析相结合的方法,于2009年9月对北京邮电大学民族教育学院09级少数民族骨干人才班的学生进行了问卷调查,共收到226份有效答卷。其中183名学生分别来自26个少数民族,学生数量最多的少数民族依次是蒙古族(36名)、回族(34名)和土家族(28名)。43人是来自民族地区的汉族学生。学生中近60%是女生(135名),男生91名。问卷的第一部分采集了包括生源地在内的9个方面的个人信息。第二部分跨文化意识调查有10个问题,采用非常不同意、不同意、同意和非常同意的4级量表;第三部分是民族文化、多元文化意识调查共13个选择题。以下是采用SPSS统计软件对问卷结果进行的分析。

(二)跨文化意识调查与结果分析

1.跨文化交际研究背景。跨文化交际研究关注的是不同文化背景下人们在交际互动过程中所遇到的问题和矛盾及其解决这些问题、克服这些矛盾的方法与途径——目前研究主要集中在语言、文化、交际三者间的相互关系与相互作用,目的是揭示语言能力和文化能力对交际能力的制约和影响,培养人们跨文化交际的能力。跨文化交际包括:跨民族交际(cross-national communication),跨种族交际(interracial or interethnic communication),同一主流文化内不同群体之间的交际(intracultural communication)和国际间的跨文化交际(international intercultural communication)等。

跨文化交际最初起源于文化人类学。1959年,美国人类学家爱德华·霍尔(Edward Hall)出版了《无声的语言》,该书被视为跨文化交际研究的最早成果。美国的跨文化研究也因此开始于20世纪60年代初期,前苏联的语言国情学创立于20世纪70年代,而我国对于语言与文化的关系和跨文化交际开展广泛研究大体上是20世纪80年代后期的事情。我国对跨文化交际的研究重点主要集中在国际性的跨文化交际的层面上,主要探讨国际间的跨文化交际,重点是人际交往方面,尤其是面对面的人际交往[1]。研究的领域主要集中在国际商业交往和外语教学领域。

民族院校中少数民族学生的“跨文化”是指以多元文化的存在为前提,不同民族、不同地域、不同时代的文化之间的互动、交流与整合。少数民族学生们的“跨文化交际”特指在多元文化的环境中少数民族文化之间、少数民族文化与现代文化之间、少数民族文化与世界性文化之间的互动与整合。这种交际也蕴含了独特的文化逻辑,需要遵循民族文化发展的基本规律,具有传播少数民族文化,传承和创新少数民族文化的特性。

2.跨文化意识调查和结果分析。少数民族高层次骨干人才多元文化背景为跨文化交际研究提供了天然“实验室”。研究各民族在交际时的心理特点,为民族教育理论与实践提供科学根据是一项重要课题。目前在开展跨文化心理研究时一般采用心理量表的方法。本课题中这部分调查借鉴的是Chen &Starosta设计的跨文化敏感度量表(Intercultural Sensitivity Scale),设计了5对正反问题反映了跨文化敏感涉及的交际参与度(interaction engagement)、差异认同感(respect for cultural differences)、交际信心(interaction confidence)等因素。

少数民族骨干人才计划学生的交际敏感性调查分为三部分:交际参与度、交际信心和差异认同感,分别对应于问卷中的10~11、12~13和14~19题,具体为:10.我尽量避免进行跨文化交际;11.我喜欢和来自不同文化的人交流;12.与不同文化背景的人在一起时我很拘谨;13.我和来自不同文化的人交流时非常自信;14.我认为来自异文化的人想法怪异;15.我尊重不同群体的文化价值;16.我不接受来自不同文化背景人的看法;17.我很高兴能够体会到文化间的差异;18.我不信任异文化的人;19.在跨文化交际中,我对文化的差异能够做出积极的回应。请学生根据与自身情况符合的程度进行选择:1=非常不同意,2=不同意,3=同意,4=非常同意。

录入数据时,对于肯定题11、13、15、17、19学生选1~4分别按1~4分计,否定题10、12、14、16、18选1~4分别按-1~-4计,将11题与10题得分相加得到交际参与度得分,13题与12题得分相加得到交际信心得分,14~19题得分相加后除以3得到差异认同感得分(因为这里是三对问题,为了便于与交际参与度和交际信心比较,所以除以3)。通过这样的计算,得分越高,说明肯定程度越高;反之,得分越低,说明否定程度越高。通过对样本均值的分析就可以得出跨文化交际敏感性的结论。

使用SPSS软件分析得到如下数据:

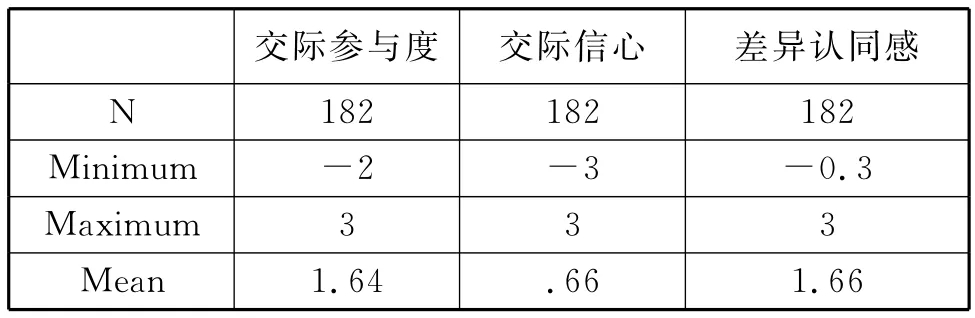

表1 少数民族学生跨文化敏感因素均值分析

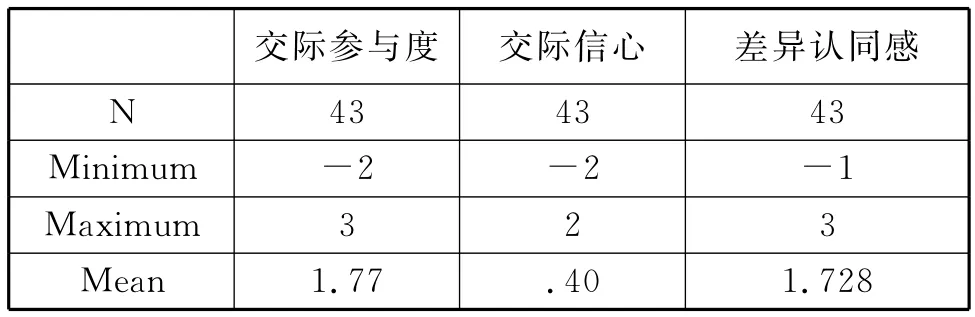

表2 汉族学生跨文化敏感因素分析

表1显示,在构成跨文化敏感的几个因素中,182名少数民族学生的差异认同感最强(均值mean=1.66),其次是交际参与度(mean=1.64),而交际信心最弱(mean=0.66)。这在一定程度上与其接受过高等教育、而且有些学生还有过工作经历有关。

表2显示,在构成跨文化敏感的几个因素中,43名汉族学生的交际参与度最强(均值mean=1.77),略高于少数民族学生(mean=1.64);其次是差异认同感(均值mean=1.728),略高于少数民族学生(mean=1.66);在交际信心上,汉族学生(mean=.40)比少数民族学生(mean=.66)却低很多,也是3个因素中最低的。

表3 全体学生跨文化敏感度因素分析

表3显示,全体学生的差异认同感是最强的(mean=1.669),这一方面是因为少数民族高层次骨干人才计划的研究生都已经接受了高等教育,有些还有工作经历,因此积累了一定的人生阅历。另一方面,大部分文化差异的内容多是在认知层面上,现在学生可以通过看电影、听民歌、看新闻、浏览网站、旅游等方式学习和了解这个层次的异文化,这些也是学生形成差异认同感的主要方式和渠道。在文化交际信心方面,汉族学生低于全体学生的平均值(0.40<0.61),而少数民族学生的交际信心大于平均值(0.66>0.61)。交际信心涉及到学生的情感问题,长期以来,少数民族学生由于其特有的文化特征容易受到来自其他文化人群的关注,因而获得了比汉族学生更多的跨文化交际机会,有更多的交际体验,也就增加了交际信心。而很多汉族学生缺少直接从情感和行为上与异文化群体进行交际的体验,在交往时由于对少数民族的风俗了解不够或由于对民族文化有心理上隔阂而导致交际时不自然,表现出交际信心不足。这也能部分解释,在与外国人接触时,有些少数民族同学显得比汉族同学更轻松自如。

(三)民族文化、多元文化意识调查与结果分析

1.问卷设计。旨在了解学生对本民族文化的了解、态度和在多元文化背景下的表现等,问卷从以下几个方面设计了这部分的调查。

(1)少数民族高层次骨干人才计划的研究生对本民族文化的了解和认同。

(2)少数民族高层次骨干人才计划的研究生多元文化意识和对族际交流的态度。

(3)影响多元文化背景下的跨文化交际的因素。

2.问卷内容与结果分析

(1)少数民族高层次骨干人才计划的研究生对本民族文化的了解和认同。少数民族骨干人才计划的招生对象以少数民族考生为主,也包括一定比例的在少数民族地区工作的汉族考生。为了解他们对本民族文化的了解和认同,设计了如下问题:20.您对本民族的文化的了解;21.了解本民族文化的意义;22.您感觉本民族文化在与其他文化的互动中的发展;23.您认为拥有一种独特的民族文化是一种优势吗?

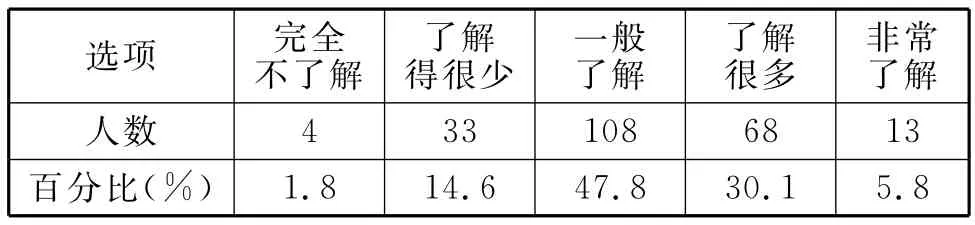

表4 问题20的频度和百分比分析

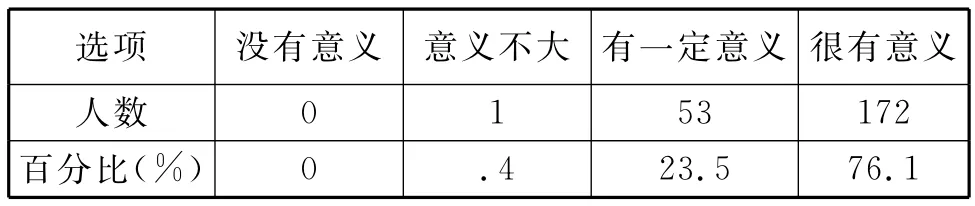

表5 问题21的频度和百分比分析

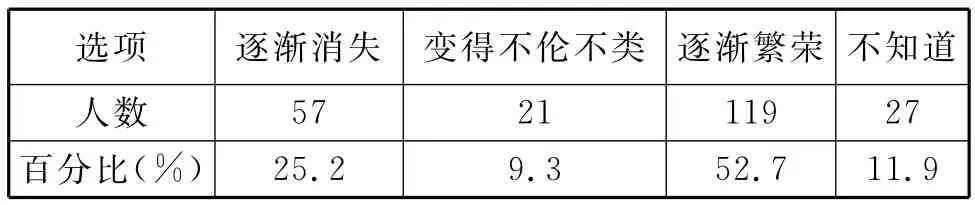

表6 问题22的频度和百分比分析

表7 问题23的频度和百分比分析

由表4可以看出,少数民族高层次骨干人才的硕士研究生对本民族文化有一定程度的了解(选项“一般了解”=47.8%,选项“了解很多”=30.1%,但选择“非常了解”的仅占5.8%)。由表5可以看出,绝大部分学生认为了解本民族文化很有意义(选项“很有意义”=76.1%)。由表6可以看出,认为本民族文化逐渐繁荣的占了半数以上(52.7%)。由表7可以看出,在对本民族文化认同上,大多数学生都认为拥有一种民族文化很有优势,占到57.1%。从这些数据来看,近年来我国少数民族文化逐步繁荣,学生对本民族文化的了解和认同感都有一定程度的提高。

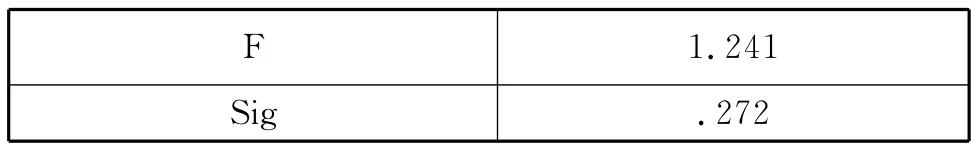

由表8可以看出,汉族学生和少数民族学生在对本民族文化的了解和对拥有民族文化优势的认同上差异不显著。

表8 少数民族学生和汉族学生对问题20和问题23的显著性差异检验(ANOVA)

表9 是否会少数民族语言对问题20和问题23的显著性差异检验(ANOVA)

由表9可以看出,是否会少数民族语言在对本民族文化的了解这个问题上差异很显著,这是因为语言就是文化的载体,是文化的一部分,因此会少数民族语言的同学对自己了解民族文化具有显著的影响。而是否会少数民族语言在对拥有民族文化优势的认同上差异不显著。

(2)少数民族高层次骨干人才计划的研究生多元文化意识和对族际交流的态度。为了解学生的多元文化意识,对待异文化的包容程度以及对族际交流的参与和态度,设计了以下问题。24.您平时对关于少数民族文化的电视节目、电影等的兴趣;25.您愿意了解其他民族文化吗?26.您愿意与其他民族的人共事吗?27.能亲身经历这样一个多元文化环境,您认为;28.您最好的朋友只能是本民族的吗?29.在交往中,您对异文化表现出的特征等。以下是统计结果:

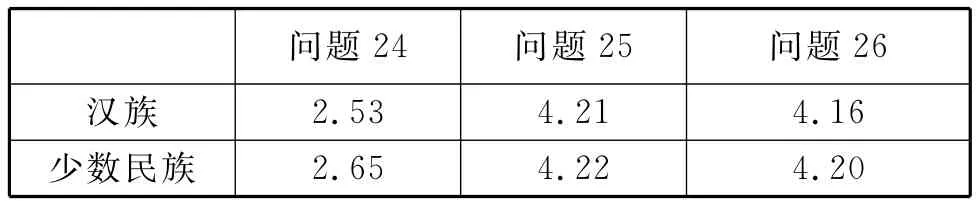

表10 少数民族与汉族学生问题24,25,26的均值检验

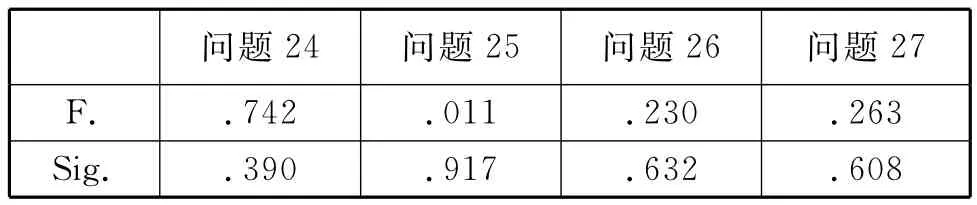

表11 少数民族与汉族学生问题24,25,26,27的显著性差异检验ANOVA

表10表明少数民族学生比汉族学生在对少数民族影视节目的兴趣上稍强(2.65>2.53),与其他民族交往时意愿稍微强些(4.20>4.16),了解其他民族的文化意愿上基本相似(4.21≈4.22)。由表11可以看出,总体上,少数民族和汉族学生在了解其他民族文化和与其他民族人共事的意愿上差异不明显,在对少数民族文化的电视电影节目和经历多元文化环境的愉悦感上差异也不大。

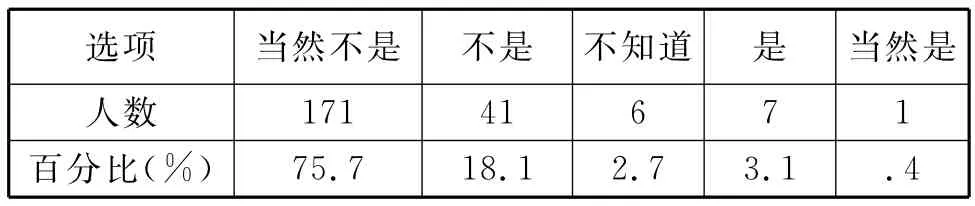

表12和13显示绝大多学生的最好朋友可以来自其他民族(选项“当然不是”占75.7%,选项“不是”占18.1%)。有大部分学生对异文化不但能够表示理解,也能适当接受(选项3比例52.7%),另有近一半的学生对异文化可以采取移情的方法(选项4“并能从对方角度思考和行事”占到42.9%)。这些数据表明学生对异文化的包容程度较高。

表12 问题28的频度和百分比分析

表13 问题29的频度和百分比分析

表14 少数民族学生和汉族学生对问题28和问题29的显著性差异检验(ANOVA)

表15 男女学生对问题28和问题29的显著性差异检验(ANOVA)

表16 穆斯林民族男女学生对问题28的显著性差异检验(ANOVA)

由表14和表15可以看出,少数民族学生和汉族学生、男女学生在交往中对最好朋友是否是本民族上差异不显著,对交往中异文化所表现出来的特征所采取的态度上差异也不显著。表16表明问卷中涉及的信仰伊斯兰教的少数民族(维吾尔族、哈萨克族和回族)中男女同学就最好朋友是否是本民族的看法没有显著性差异,表明伊斯兰教对女生非本民族朋友的选择上并没有显著性影响。

(3)影响多元文化背景下的跨文化交际的因素。在影响跨文化交际的诸多因素中,民族中心主义和对其他民族的定型印象是两个常见的因素。为了考察这些因素对学生在多元文化环境中的族际交流的影响,设计了三道题:30.您认为“自己民族的文化应该成为世界上其他文化的榜样”的看法;31.我认为自己的文化优于其他文化;32.您对其他民族有定型印象吗?(例:蒙古族人都很聪明,维族人很豪放等等)。分析如下:

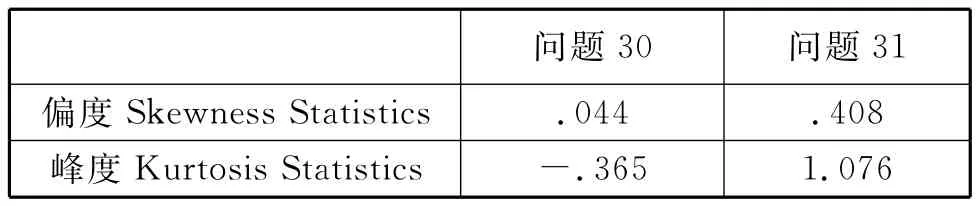

表17 问题30和问题31的偏度、峰度分析

表17显示问题30和问题31都呈偏右分布,表明较低的值占多数(偏度系数0.044>0,0.408>0),说明有较多同学不赞同“本民族的文化应该成为其他文化的榜样”、“我认为自己的文化优于其他文化”的说法,没有明显的民族中心主义倾向。问题30呈尖峰分布(峰度系数-.365<0),问题31呈扁平分布(峰度系数1.076>0),说明同学们对问题30的选择较集中,而对问题31的选择稍分散。

表18 问题32的频度和百分比分析

表18显示,有53.1%同学偶尔有对其他民族的定型印象,选择“常有的”占29.6%。定型印象是指对某个群体或个人基于原有的看法基础上的感知和想法。定型印象具有极大的主观性,因此应指导学生避免负面的文化定势对跨文化交际的影响。

三、少数民族骨干人才培训计划要体现多元文化教育的价值

“教育将不会随着学校学习的结束而告终,教育在时间上将由目前的有限延长至终身。”少数民族骨干人才基础培训计划只是同学们学习历程中的一段,他们要担负的是促进民族地区又快又好发展的责任。在这种多元文化背景下,对少数民族高层次骨干人才硕士研究生的培养上应该体现出如下的价值:

第一,使学生在多元文化教育的影响下认识到文化平等和文化多样性和生物多样性一样是人类赖以生存的基础。

第二,帮助学生清楚地理解多元文化主义,培养他们对文化差异的敏感性和包容性,从而可以适应在多元文化世界中的学习和工作。

第三,使来自不同文化背景的学生意识到,仅仅依靠自己的经验和感受处理问题有时难免偏颇,并带来交际上的障碍和误解,要对异文化的不同观点洗耳恭听、虚怀若谷,才是获得正确观念应有的态度和方法。

第四,培养学生求真务实、关心全民族全人类共同发展的价值观。

[1]吴进业,王超明.跨文化交际与外语教学\[M\].开封:河南大学出版社,2005:1,41.

[2]托娅,夏志兰.少数民族研究生的多元文化意识及多元文化教育探究\[J\].内蒙古师范大学学报:教育科学版,2009(5):38-41.

[3]宋海洪.大学生跨文化交际敏感度现状调查\[J\].重庆科技学院学报:社会科学版,2009(6):195,208.

[4]贾玉新.跨文化交际学\[M\].上海:上海外语教育出版社,1997.

[5]张爱琳.跨文化交际\[M\].重庆:重庆大学出版社,2008.

[6]特木尔巴根,吴灵芝.论“少数民族高层骨干人才”基础培训生跨文化交际能力的培养——以北京邮电大学民族教育学院为例\[J\].内蒙古师范大学学报:教育科学版,2009(11):58-61.

责任编辑:杨光宗

Researches on Ethnic Master Candidates′Consciousness of Cross-cultural Communications and Multicultural Education

LI Zhi-yuan

(School of Education for Nationalities,Beijing University of Posts and Telecommunications,Beijing 102209,China)

The research is done to reveal the levels of ethnic master candidates on interaction engagement,respect for cultural differences and interaction confidence.The recognition that some negative factors violate intercultural communications among them may offer valuable clues on how to instruct multicultural education.

ethnic master candidates;cross-cultural communications;multicultural education

C95-05:G75

A

1004-941(2010)03-0027-05

2010-06-26

教育部民族司委托北京邮电大学项目“少数民族高层次骨干人才硕士研究生培训班英语课程体系构建”[社教(2009)]。

李智远(1978-),女,黑龙江省桦南县人,民族学博士,主要研究方向为多元文化教育,跨文化交际和民族文化产业。