应用Engel模式审视住院患者失眠发生因素的研究进展

2010-08-27王丽娜赵岳周郁秋

王丽娜 赵岳 周郁秋

(哈尔滨医科大学附属第五医院,黑龙江哈尔滨150000)

住院患者作为特定人群,为保证及促进疾病好转与机体康复,充足而有效的睡眠极为重要。流行病学研究显示,住院患者中睡眠紊乱发生率达50%左右[1]。住院患者睡眠问题的相关主诉表现为:夜间睡眠中断、不自主睡眠、打鼾、疲乏、入睡及睡眠维持困难(47.7%)[2]。失眠与多种躯体疾病呈线性关系,有4种或更多种内科疾病的老年患者比只有一种疾病的个体失眠发生比例更高[3]。因此,对于住院患者伴发的失眠问题,应引起广大医务工作者足够重视。鉴于住院这一特殊背景,对住院患者进行睡眠干预前,首先应明确影响住院患者失眠发生的相关因素。Engel模式认为,疾病的发生、发展及转归与生物、心理、社会因素密切相关。笔者以Engel模式为指导,对影响住院患者失眠发生的相关因素加以综述,以期为护理工作者在住院患者睡眠心理护理实践过程中明确睡眠护理的评估内容,为指导睡眠护理的实施活动及建立睡眠护理的评价体系提供理论依据,现综述如下。

1 生物学因素

1.1 生理性因素 与睡眠关系较为密切的生理学因素为年龄及性别。睡眠在年龄因素上的反映主要体现在睡眠时间维度上。由于生理功能的改变,睡眠时间会随年龄的增加而减少。个体进入老年期,一般每天只需睡6~7 h即可[4]。但也有学者认为,随着年龄增高,老年人睡眠的质和量虽然下降,但对睡眠的需求并没有因此而减少,只是睡眠的生理节律发生改变,睡眠能力有所降低。虽然卧床时间延长,但觉醒次数增多,白天经常有意识打盹,以补充晚上的睡眠不足,总的睡眠时间不变[5]。然而,Campbell等[6]对一组中年人及一组老年人进行睡眠质量及年龄相关性的研究,结果发现睡眠质量在无睡眠障碍的中年人及老年人中并无差异,从而认为睡眠与年龄的相关性有限。关于性别对睡眠质量的影响国内外报道情况较为一致,即女性患者的睡眠质量普遍低于同年龄段男性,老年女性失眠发生率较高。由此可见,老年人及女性是住院失眠发生的高危人群,应做好住院后的早期预防工作。

1.2 病理性因素 病理性因素对睡眠的影响主要表现为躯体疾病的种类、数量、病程及治疗药物等因素。研究表明有6种疾病对睡眠质量有显著性影响,按影响程度从大到小的顺序排列依次为:冠心病、关节炎或风湿病、青光眼或白内障、精神病、泌尿道疾病和肺气肿或慢性支气管炎[7]。疾病的限制性治疗及自身的躯体症状都会对睡眠过程产生不良影响。研究发现,某些治疗躯体疾病的药物对睡眠也会产生影响,包括心血管药物,如利血平、可乐定、β受体阻滞剂等;激素类药物,如类固醇;抗癌药物;茶碱等。老年人服用催眠药的比例较高,占10%~27%,且长期服用者占多数[8]。长期应用镇静催眠药、酒精等精神兴奋性物质可引起药源性失眠[9],因此,一些患者在入院前就已存在长期的失眠问题。

1.3 医源性因素 主要指与医院相关的环境因素,包括睡眠环境及治疗环境等。患者睡眠中的安全性、舒适性依赖于病室环境。老年人习惯于相对固定的安静环境,入院后短期内对医院环境很难适应,这种不适应也可以成为对睡眠环境不安的因素,从入院到第3天患者不习惯感最强[10]。另外,住院病床配套物品不舒适也会影响住院患者的睡眠质量,如床或枕头的高度不适,病室内灯光、气味等;特别是噪声,诸如其他患者及陪护人员的说话声、脚步声、打鼾、病床信号灯的铃声、开关门声、厕所冲水声、院外噪声等,这些不良刺激都会严重影响住院患者的睡眠质量。还有的患者主诉护士夜间常规查房干扰其睡眠。因此,如何在保证护理工作质量的前提下做到不干扰患者的睡眠是一个值得探讨的问题。

2 心理因素

心理学认为,失眠是心因性疾病,是由明显的心理、社会因素引起,人是一个有机的整体,故其受生理、心理和社会因素的影响,而且经常是生理、心理及社会因素交互作用的结果。

2.1 失眠与个体睡眠认知的关系 认知心理学理论认为,认知过程是情绪与行为的决定因素,当处于应激状态时,个体容易出现极端、绝对、单向的判断并产生错误的认知,继而出现不良情绪及行为反应。因此,认知行为治疗的目标就是寻找导致不良情绪及行为的认知性根源并加以纠正。睡眠认知心理是指人们对睡眠的理解、看法及观念。大量研究表明,失眠患者对睡眠存在某种程度的睡眠认知障碍,失眠患者的睡眠主观体验与多导睡眠图、肌电图等客观记录存在较大差别[11]。在失眠患者中普遍存在缺乏睡眠的主观感受,将其多导睡眠图结果与正常人比较,患者睡眠潜伏期延长,实际睡眠时间减少,睡眠效率低,但这些参数变化程度与患者所述的严重程度不符。可以认定,失眠患者不但存在睡眠质量问题,且有明显对睡眠主、客观评估不一致的特点,易过分估计自己的失眠。有些患者对睡眠存在不合理的信念,过分夸张失眠的后果,包括对身体健康,对白天生理及心理功能方面的影响,认为失眠会对身体带来实质性的伤害等。失眠患者的这些反常行为易兴奋神经系统,最终导致入睡时间延长[12]。

2.2 失眠与人格的关系 人格—健康关系理论的提出为人们研究睡眠健康打开了思路,各种人格睡眠问题的研究成果相继出现。从失眠患者(尤其是原发性失眠)的大量人格分析研究显示,失眠患者具有高度一致的个性心理特征。明尼苏达多项人格心理测试量表(MMPI)测定结果表明,失眠患者在MMPI上体现的人格特征倾向于抑郁、神经衰弱、癔症性格,对外界压力是内化,不是外倾或发泄[13]。而艾森克人格问卷(EPQ)测量研究显示,与常模相比,失眠患者的E(外内向)分较低,N(神经质)分和L(掩饰)分较高,E分与失眠患者的焦虑、抑郁情绪呈显著负相关,N分与失眠患者的负性情绪呈显著正相关,提示失眠患者人格特点具有内倾性、不稳定性和较强的掩饰性[14]。总结以往文献,人格特征多为失眠症的一个心理研究热点,对于躯体疾病住院失眠患者(继发性失眠)来说,该类人群是否同样具备了一定的人格基础,这将有待于进一步的探讨与分析。

2.3 失眠与负性情绪的关系 失眠与情绪的相关性,无论是临床或是基于人群的研究中均已被证实,而且失眠与焦虑抑郁的关系是双向的。两者互为因果、互相促进并彼此维持,但失眠及焦虑抑郁情绪的因果关系却很难分清。国外文献报告失眠患者共病抑郁障碍的发生率为31%~47%[15],国内报道的数据高达52.8%[16]。此外,有研究对失眠患者共病焦虑、抑郁的相关因素做了单因素和Logistic回归分析,结果提示以下因素为预测失眠患者共病情绪障碍的独立危险因子[17]:(1)总睡眠时间短为失眠患者共病焦虑、抑郁最显著的预示因素;(2)女性为失眠及抑郁的危险因素;(3)生活不规律;(4)经济状况差。也有研究表明老年、不良的婚姻状况均与失眠、抑郁有关。综上所述,焦虑、抑郁情绪与失眠有密切关系,它们不仅是同一病机在不同发展阶段的两个方面,是异病同因,可互相转变,现代医学已证实失眠患者可转变为焦虑、抑郁障碍。所以,治疗失眠时必需考虑焦虑、抑郁等情绪因素。

2.4 失眠与应对方式及社会支持的关系 在对心理社会刺激致病的调节因素中,最受重视的是社会支持、应对方式。失眠的慢性化是失眠得以持续的长期因素,除客观环境因素外,很重要的一点是心理社会因素。失眠患者出现的夜间情绪焦虑,间接地反映了患者的一种应对方式,它可能比人格因素更直接影响睡眠[18]。相关分析研究的结果表明:失眠患者的不成熟防御机制与睡眠效率、匹兹堡睡眠质量指数总分呈正相关[19]。应对方式及社会支持在生活事件与心理健康中的中介作用已被国内外的多数研究所证实。Andrews[20]研究显示,个体在高应激状态下,如果缺乏良好的应对方式及有效的社会支持,心理损害的危险度可达43%,为普通人群危险度的2倍以上。孙阳等[21]应用肖水源编制的社会支持评定量表(SSRS)分别对老年失眠患者及正常人进行了社会支持量表测评,结果发现失眠组社会支持总分、客观支持和对支持利用度评分均显著低于正常对照组。可见,在遇到各种生活事件时,失眠患者往往缺乏积极应对的习惯,因而容易产生焦虑、抑郁等多种心理问题,进而影响睡眠。从以往的文献报告分析,应对方式作为心理变量,其对睡眠的影响是直接发挥作用,还是凭借某些其他的心理媒介,这一深层机制需要进一步探讨。

3 社会学因素

社会因素对睡眠的影响包括生活事件,如学习、工作、生活及人际关系紧张等给个体造成心理上的压力,如果压力不能得到良好的缓解,就会引起个体的不良情绪反应,进而引起包括睡眠障碍在内的各种适应性障碍。老年住院患者由于经济来源减少,尤其是就医费用的增加给老年人造成了很大的压力,成为影响老年患者睡眠质量的直接原因。研究发现老年人的生活自理能力是否受限会影响到睡眠质量[22]。继续工作、有业余爱好、婚姻状况正常、参加体育锻炼和社会活动等有益于个体睡眠质量的提高。获得较高的社会支持度、对生活满意度高的个体其睡眠质量较高。孤独感较强的个体睡眠质量较差,文化程度低的个体比文化程度高者睡眠质量差。住院患者的社会学因素是否随自身及外界环境的改变呈现某些特征性的变化,这些变化对住院患者失眠的发生是否具备了一定的预测作用,还有待于深入分析。

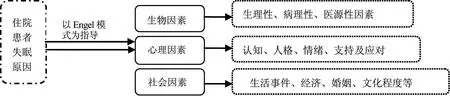

综上所述,依据Engel模式,影响住院患者失眠发生的因素如下(图1)。

图1 住院患者失眠发生因素

4 小结

从目前临床研究报道的结果分析,影响住院患者睡眠质量因素的调查研究较多,调查因素多集中在三组变量:一是对住院患者睡眠状况的人口学特征的研究;二是临床病理特征对睡眠质量的相关性分析;最后是对影响睡眠质量的心理社会因素的研究。这些研究都在一定程度上揭示了住院患者的睡眠质量与其影响因素的关系,并通过回归分析,确定了预测睡眠质量的相关变量,但少有研究将探索视角放在把多个实际发挥影响作用的变量同时纳入影响体系、分析变量间相互影响的关系、探讨各因素发挥影响作用的心理机制的整体研究上。同时,仅有的研究或是局限在经验判断的推论上,或是将心理社会学因素作为干预变量探讨其对睡眠质量的影响,还没有发现有关心理社会学因素对住院失眠者的睡眠质量产生心理效益的机制性研究。因此,在日后的研究中,有必要将多个实际发挥作用的心理社会学变量同时纳入住院患者睡眠质量的影响体系中,确定各变量间相互作用的路径,分析心理社会因素对住院患者睡眠质量产生的心理效益机制,从而完善医学心理学在医学实践中的指导作用。

[1]Jogindra V,Karobi D,Mohinder PS.Sleep Distractors and Patients'Perception s[J].Nurs J India,2008,99(2):31-32.

[2]Christina S,Mccrae P.Late-Life Comorbid Insomnia:Diag nosis and T reatment[J].T he American Journal Of Manage Care,2009,15(1):14-23.

[3]Taylor DJ,Lichstein K L,Durrence HH.Insomnia as a health risk factor[J].Behav Sleep Med,2003,1(4):227-247.

[4]Phillips B,Ancoli S.Sleep disorders in the elderly:A review[J].Sleep Medicine,2001,2(7):99-114.

[5]Palmisano M.Common Problems in Hospitalized Older Adults[J].Journal of Gerontological Nursing,2007,33(1):48-54.

[6]Campbell SS,Murphy PT.Relationships between sleep and body temperature in middle age and older subjects[J].J A Geriatr Soc,1998,46(4):458-463.

[7]Lyndal P,Nahid A,Anna B,et al.Nonpharmacological management of primary and secondary insomnia among older people:review of assessment tools and treatments[J].Age and Ageing,2003,32(3):19-25.

[8]Joseph A.Update on the Safety Consideration in the M anagement of Insomnia With Hypnotics:Incorporating Modified Release Formulations Into Primary Care.Prim Care Companion[J].J Clin Psychiatry,2007,9(1):25-31.

[9]Kripke DF,Garfinkle L,Eingard DL.M ortality associated with sleep duration and insomnia[J].Arch Gen Psychiatry,2002,59(2):131-136.

[10]蒋成冰.日本对睡眠障碍的预防和护理[J].国外医学护理学分册,1999,18(7):304-305.

[11]Richard S Bourne,Cosetta Minelli,Gary H Mills,et al.Clinical review:Sleep measurement in critical care patients:research and clinical implications[J].Critical Care,2007,11(4):226-243.

[12]Turek FW.Insomnia and depression:if it looks and walks like a duck[J].S1eep,2005,28(1):1362-1363.

[13]Van de Laar M,VerbeekI,Pevernagie D,et al.The role of personality traits in insomnia[J].Sleep Med Rev,2010,14(1):61-68.

[14]程灶火,谭林湘.艾森克个性问卷理论结构的因素分析[J].中国临床心理学杂志,2004,12(1):9-12.

[15]Tay 1or D J,Liehstein K L,Weinstoc k J,et al.A pilot study of cognitive behaveioral therapy of insomnia in People with mild depression[J].Behavior Therapy,2007,38(7):49-57.

[16]张瑛,吴恒趋,宋峥宏,等.失眠症患者抑郁障碍及相关因素的研究[J].中国行为医学科学,2007,16(8):699-701.

[17]Kaneita Y,Ohida T,UchiyamaM,et al.The relationship between depression and sleep disturbances:a Japanese nationwide general Population survey[J].J ClinPs-chiatry,2006,67(7):196-203.

[18]Mark JC,Julia YK.The role of state trait anxiety in insomnia and daytime reste-dness[J].Behaviroal Medicine,1993,19(2):442-461.

[19]Nelson J,Harvey AG.An exploration of pre-sleep cognitive activity in insomn-ia:Imagery and verbal thought British[J].Journal of Clinical Psychology,2003,42(3):271-288.

[20]AndrewsG.Life event stress,social support,coping style,and risk of psycholog-ical impairment[J].J Nerv Ment Dis,1978,166(3):307-316.

[21]孙阳,曹贵方,毕晓霞,等.失眠症患者心理社会因素分析[J].临床精神医学杂志,2007,17(1):22-24.

[22]Newman AB,EnrightPL,M ano lioT A,et al.Sleep disturbance,psychosocial co rrelates,and cardiovascular disease in 5201 older adults:The Cardiovascular Health Study[J].J Am Geriatric Society,1997,45(4):143-151.