青藏铁路多年冻土区碎石护坡路基长期稳定性研究

2010-08-03刘争平

刘争平

(中铁第一勘察设计院集团有限公司,西安 710043)

1 概述

青藏铁路格尔木至拉萨段全长1142km,穿越连续多年冻土地区长度约 550km,多年冻土是青藏铁路建设面临的主要工程地质问题。碎石护坡路基是多年冻土路基主要的工程处理措施之一,铁路在运营期间其工程效果如何,其长期稳定性如何,所以需要在运营期间对路基进行地温及沉降监测和研究。

碎石护坡路基就是在多年冻土区路基填土的两侧边坡,铺设一定厚度的碎石,以通过碎石层的导热特性达到保护下伏多年冻土、确保路基热稳定性的目的。

铺设碎石层时,可以根据路基阴阳坡侧的不同情况设置不同厚度的碎石层,碎石护坡路基一般使用在高温高含冰量多年冻土地区。相关资料表明,碎石层在寒季的当量导热系数是暖季当量导热系数的 5~10倍甚至更多,具有热二极管效应[1~2]和遮阳作用[3]。两种作用的综合效果可以降低多年冻土地温,有效提高路堤下地基的蓄冷量,对多年冻土地基进行保护。在多年冻土区的路基施工中,碎石护坡路堤是保护冻土有效的方法之一。

青藏铁路楚玛尔河地区地处青藏高原腹地,位于多年冻土区,具有典型的多年冻土工程地质条件,本研究针对该地区的碎石护坡路基长期监测断面DK1054+000进行了地温和沉降研究,以评价碎石护坡路基的长期稳定性。

2 监测断面基本情况

所监测的碎石护坡路基里程为 DK1054+000(路基底宽 21.60m,顶宽 7.30m,高度 3.15m),左护坡碎石层厚度 1.60m(阳坡侧),右护坡厚度 0.8m(阴坡侧),路基两侧设置了土护道,其中左护道宽 3.0m,右护道宽 2.0m[4]。路基下地层为角砾土、黏土及砾砂,其下为全风化泥岩,多年冻土类型为含土冰层、富冰及饱冰冻土,年平均地温为 -1.4℃。本段路基阴阳坡向明显,左侧为阳坡侧,右侧为阴坡侧。2002年 5月,路基完成施工填筑。

地温测试孔分别布置在左右路肩、右坡脚,左坡脚外 20m处布置地温测试孔作为天然孔。沉降观测点分别布置在左右路肩、左右坡脚。测试从 2003年 5月开始,2007年 12月结束,每月测试 2次,获得了大量的地温和沉降长期监测数据。

3 地温数据分析

3.1 原上限深度处地温变化情况

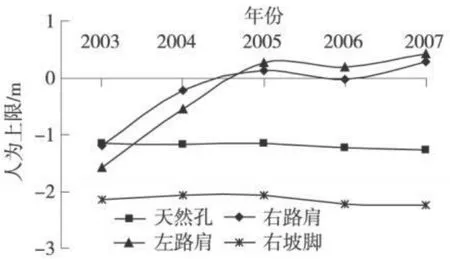

左侧天然孔测温资料显示:冻土上限为 1.3m左右。右坡脚人为上限深度为 2.2m左右。将各孔地温随时间变化曲线绘制于图1中。

图1 各孔原上限处地温随时间变化曲线

图1显示:

天然状态下,上限处地温在 -2.4~-0.3℃波动变化,但整体相对稳定(即最高温度变化不大,温度变化过程呈现出周期性波动)。

左路肩下原上限处地温呈平缓下降的趋势,2003年~2007年的最高温度由 0.08℃下降到 -0.53℃。

右路肩下原上限处地温呈波动下降,最高温度由-0.07℃下降到 -0.5℃,最低温度由 -1.16℃下降到 -2.09℃。

路基右坡脚下 2.0m深度最高温度由 2003年的0.1℃升高至 2007年的 0.3℃,表明人为上限在逐步缓慢降低。

左路肩(阳坡侧)处原天然上限处地温变化幅度小于右路肩(阴坡侧),并呈现温度逐年略有下降的趋势;左右侧原天然上限处最高温度值基本一致。长期地温变化情况逐渐趋于平缓。

3.2 各孔地温变化情况

图2为DK1054+000断面各孔地温随深度、时间的变化过程曲线。图中深度 0m处对于右坡脚孔及天然孔为天然地面,对于左右路肩孔为路基面。由图2可见:

(1)天然孔(DK1054—JTZ— 12— 1)最大融化深度在监测期间无明显变化;

(2)左路肩孔(DK1054—JTZ—12—2),2003年季节最大融化深度位于原地面下 1.5m,2004年抬升至接近原地面,之后季节最大融化深度进一步抬升至路基填土范围内,即略高于原地面,同时等温线没有发生下降,如 -0.5℃线基本保持水平,表明在左路肩处原冻土温度没有发生升高。

(3)右路肩孔(DK1054—JTZ—12—3)地温在监测期内基本维持稳定,地温分布情况类似于左路肩孔,但整体温度略低于左路肩孔;

(4)路基右坡脚孔(DK1054— JTZ—12— 4)显示季节最大融化深度为 2m,地温在监测期间保持了稳定的周期变化。

3.3 多年冻土上限变化情况

根据图2取得冻土人为上限(表1)。

表1 各孔人为上限 m

各孔中上限变化如图3所示(图中 0m深度为原地面)。

天然条件下多年冻土上限 2003年~2005年保持了稳定,深度为 1.16m左右,至 2007年下降至 1.28 m,下降了 0.12m。

左右路肩处人为上限深度呈抬升趋势,其中左路肩 2003年人为上限深度为原地表以下 1.58m,至2007年抬升至地面上 0.41m;右路肩处 2003年人为上限深度为原地表以下1.20m,至 2007年抬升至原地面上 0.29m。从上限变化曲线(图3)可以看出,阴阳坡侧冻土人为上限变化趋于一致。

图2 各孔地温随深度、时间变化情况(单位:℃)

图3 各孔冻土上限变化情况

路基右坡脚处上限深度变化与天然孔类似,由2003年的 2.14m下降至 2.25m,下降了 0.11m。

因此,总体上该处碎石护坡路基下人为上限都有大幅抬升,且左右侧基本一致,至 2007年左右路肩人为上限分别较原天然上限(1.3m)抬升了 1.71m和1.69m。这对于路基热稳定性是十分有利的。

3.4 路基地温场

图4为DK1054+000断面监测期间各年最大融深时路基地温场的分布情况。

该图显示:地温场最大特点为路基左右侧对称性较好,且多年冻土人为上限附近的地温基本保持了稳定(若以图中 -0.5℃做为标志,其深度基本维持了多年稳定)。具体如下:

图4 最大融深时地温场分布(单位:℃)

在 2003年路基填筑 1.5年后,碎石护坡路基下已经形成有冻土核,而且冻土核形状呈现出较对称的梯形形状。2004年至 2007年,冻土人为上限又有进一步抬升,-0.5℃线表现为向上隆起,说明地基下冻土层蓄冷量增加,同时,地温场的对称性一直保持比较好。

所以,碎石护坡对于冷却地基、调节温度场的对称性起到了积极作用,长期情况下地温稳定性良好。

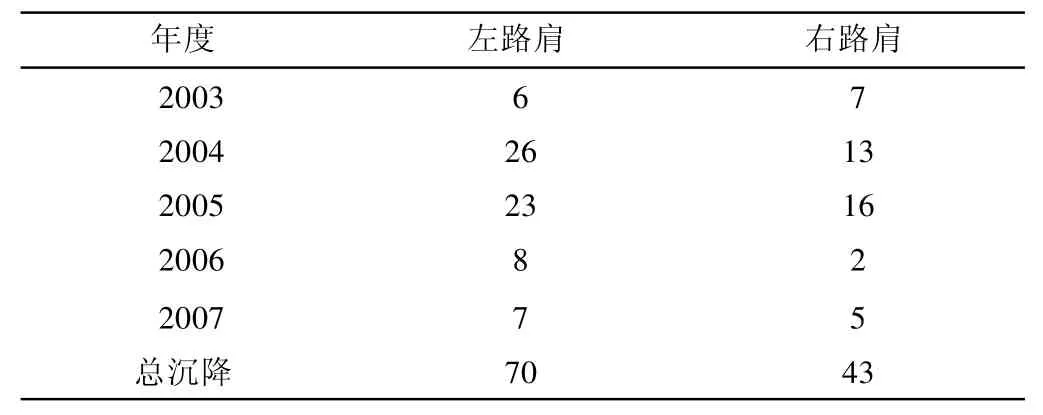

4 沉降数据分析

根据沉降观测数据,DK1054+000路基变形整体上表现为沉降变形,其中左路肩(阳坡侧)在监测期间总沉降 70mm,右路肩(阴坡侧)总沉降 43mm。每年沉降情况见表2。

表2 观测期间每年沉降量 mm

观测期,主要沉降发生在自监测开始后的前 3年内(2003年至 2005年),即路基修筑后前 3年沉降量最大,左右侧路肩沉降量分别为 55mm和 36mm,约占总沉降量的 76%和 84%,2005年之后逐渐减小,2006年左右路肩沉降量分别为 8mm和 2mm,2007年分别为 7mm和 5mm。

DK1054+000碎石护坡路基左右路肩沉降曲线见图5。

图5 DK1054+000左右路肩沉降曲线

碎石护坡路基左右路肩变形以沉降过程为主,变形过程中在寒季存在着轻微冻胀现象。

路基阴阳坡侧沉降曲线在 2004年~2005年沉降较大,2005年之后曲线呈现有规律的起伏,表现出明显的暖季沉降、寒季冻胀特征,发展趋势呈现平稳状态,说明路基沉降长期发展将逐渐趋于稳定。

阴阳坡侧沉降对比,各年阳坡侧沉降略大于阴坡侧沉降,阴阳坡侧路肩总沉降变化速率约为 10mm/年和 16mm/年,均 小 于 《铁 路 路 基 设 计 规 范 》(TB10001—2005)所要求的沉降速率 50mm/年的标准[5]。所以,可以看出在高温高含冰量冻土的地质条件下,采用碎石护坡路基设计,能够满足路基沉降要求。

5 主要研究结论

5.1 碎石护坡路基的地温场逐渐趋于热稳定状态

从多年冻土上限形态和分布来看,在路基填筑之后,碎石护坡路基人为上限有很大抬升,并且 0℃等值线呈现出近似梯形形状,阳坡侧较阴坡侧略低,长期发展,两侧人为上限差异逐渐减小。碎石护坡路基能够有效抬升多年冻土上限,对多年冻土具有很好的保护作用。

从地温场中地温等值线形态角度,路基断面地温场的负温等温线基本都呈上凸状,表明其下冻土主要呈降温趋势。而且监测期最后几年的变化不大,所以地温场已经趋于稳定。

从路基温度场对称性角度来看,碎石护坡路基地温场的对称性较好,但是阳坡侧地温略高于阴坡侧。

总体而言,截止到2007年12月,路基下冻土得到了有效保护,地温场总体上呈现降低趋势,竣工后 2年内冻土上限有明显抬升,从 2005年之后,上限变化基本稳定,冻土路基地温呈现出长期稳定特性。

5.2 碎石护坡路基的沉降逐渐趋于稳定

从沉降观测数据分析来看,在高温高含冰量多年冻土地区,采用碎石护坡路基也能够有效控制路基沉降变形,沉降表现为前期较大,后期逐渐减小,截止到2007年前的总沉降量达 43~70mm;而2007年的沉降量在 7mm以内。

总体而言,碎石护坡路基沉降变化的长期效果明显,而且在 2006年之后已经表现为寒季略有冻胀、暖季略有融沉的冻土路基规律性变化状态,路基已经呈现出长期稳定特性。

5.3 工程建议

碎石护坡路基可以冷却地基,保护路基下多年冻土,特别是碎石护坡施工可以不影响正常的列车运行,所以对于冻土路基出现病害地段,碎石护坡是一种很好的补强措施。同时,建议再继续开展地温及沉降长期监测工作。

[1]Harris S A,Pedersen D E.Thermal regimes beneath coarse blocky materials[J].Permafrost and periglacial processes,1998,20(9): 107-120.

[2]He Guisheng,Ding Jingkang,LiYongqiang.Heat transm ission prop- erties and application of the dump filling crushed stone layer[J]. Journal of glaciology and geocryology,2000,22(S):34-37.

[3]周幼吾,郭东信,邱国庆,等.中国冻土[M].北京:科学出版社,2000.

[4]中铁第一勘察设计院集团有限公司,青藏铁路楚玛尔河地区路基地温及沉降研究报告[R].西安:2009.

[5]TB10001— 2005,铁路路基设计规范[S].