条件性情绪干预法治疗抑郁症的个案研究

2010-06-15金洪源姜文超魏晓旭

金洪源 姜文超 魏晓旭

抑郁障碍 (Depressive disorders),又称抑郁症(Depression),是一类以发作性的持续性心境(或情绪)低落为主要表现的心理障碍[1]。

抑郁症目前已居于心理问题的首位,大约有 20%的人一生中都患某种程度的抑郁[2]。世界卫生组织最新调查统计,全球抑郁症的发生率约为 3.1%,而在发达国家接近 6%左右,2002年全球重症抑郁病患者已有 8900多万人,而全球的抑郁症患者已达 3.4亿[3]。美国国家心理健康研究所(National Institute of M ental Health Institute,NIM H)统计数据显示:每年有多于 1900万的美国人会经历某种形式的抑郁症。根据WHO统计的资料,目前我国的抑郁症发病率大约为 4%,已与发达国家统计结果相近[4],随着社会竞争升级,抑郁症发病率将呈逐年上升趋势。

目前治疗抑郁症的众多心理疗法中认知—行为疗法、人际关系心理疗法有效性证据最多[4],但是这两种疗法的疗程都需要 3~ 4个月,对于许多抑郁症患者来说,复发是一个主要的问题。所以寻找一种治疗时间短、干预效果稳定的治疗方法是非常必要的。本研究通过分析来访者的心理机制,采用一种新的治疗方法—条件性情绪干预法(Conditioned Emotional Intervention,CEI)[5],达到快速稳定的治疗效果。

1 对象与方法

1.1 对象 选取到辽宁师范大学心理咨询中心求助的抑郁症来访者作为研究对象。李丽(化名),女,30岁,未婚,大学学历。父母经营酒店生意,经济条件优越。大学毕业后进入一家待遇很好的公司做财务管理工作,工作能力得到领导的认可和赞赏。4年后,不顾父母反对毅然辞掉工作随相恋多年的男友去其南方老家发展。结婚前,男友不幸在车祸中意外身亡。来访者无法接受现实,几近崩溃,悲痛不止,看到或联想到与男朋友相关的东西或事情多次晕倒,正常生活被扰乱,将近 1年的时间自己都非常消沉。亲朋好友和自己都曾尝试改变这种状态 ,也曾回到工作岗位,但是感觉自己“无能为力”而放弃。 2个月前,来访者想重新开始自己的事业,但感觉自己整个人都“麻木了”,对事情不感兴趣,不愿意与人交往,连家人和以前很好的朋友也回避。感觉孤单甚至是烦恼的,情绪很低落,反应迟缓。做事总不能集中注意力,别人和自己说话感觉听不见或者听不懂,越是与重要人士谈话越是如此,同时不能很好的表达自己,导致工作事情无法处理。内疚,责怪自己太让人失望。感觉生活灰暗没有意义,有时甚至有轻生念头。难以入睡,即使入睡也很浅,并且两点之前肯定醒来再也不能入睡。最近这种情况更为严重,连续几个晚上都不能入睡。每天感觉脑神经都是绷紧,出现腰和背疼痛,自己买过很多治疗失眠的药物儿乎无作用,多次用头撞墙。现在感觉什么也做不了,痛苦不堪,怀疑“脑子坏了”,去医院检查并未发现躯体疾患。

1.2 诊断

1.2.1 量表诊断 正式咨询前对来访者进行了症状自评量表(SCL-90)和抑郁自评量表(SDS)测试,并用汉密尔顿抑郁量表(HAMD)对其症状进行评分。SCL-90总分 288,阳性项目数 78项,抑郁 4.08,焦虑 3.90,来访者有明显的抑郁症状。SDS得分 75,按照中国的常模结果,提示严重抑郁。来访者HAM D总分 41,提示严重抑郁。

1.2.2 专家会诊 经过金洪源教授及 CEI课题组成员的会诊,来访者有自知力,能够主动求医,按照病与非病的三原则[6]排除重性精神病。且根据美国精神障碍诊断与统计手册第 4版(DSM-4)和中国精神障碍分类与诊断标准第 3版(CCMD-3):来访者情绪低落,对事情不感兴趣,注意力集中困难、记忆力减退;精力减退,常感到乏力;无自信,消极评价自己,对生活失去信心;睡眠障碍,无法及时入睡,醒来无法入睡;没有食欲,体重减轻;对现状痛苦、焦虑。并且符合病程标准,诊断为抑郁症。

1.3 方法

1.3.1 实验设计与程序 本研究历时 15天,临床干预 9天,采用多基线实验设计,包括基线观察、干预和回访 3个阶段。第 1阶段基线观察,这阶段包括收集来访者个人信息,量表诊断,记录自编来访者自评量表得分。之后进入干预阶段。采用自编来访者自评量表对来访者睡眠,人际交往和躯体症状 3个抑郁外显指标进行观察 ,量表有 5个等级(0很好 1比较好2一般 3较差 4很差)。每次咨询之后,来访者根据自我主观感受进行评分。首先,针对来访者的睡眠问题进行治疗,其他方面仍保持在基线观察状态下进行干预,记录所有指标的变化情况。然后,针对来访者的人际交往方面进行干预,其他方面不进行干预,记录所有指标的变化情况。最后,针对躯体症状进行干预并记录变化。第 3阶段进行回访,查看来访者干预效果的保持情况。

1.3.2 临床干预

1.3.2.1 调整认知 分析来访者问题产生的心理机制,纠正其错误认知。让来访者认识到,最初来访者在某种刺激情境(S),由于很高的焦虑情绪(E)遇到刺激建立了情绪反射。当来访者处于这种或者相似的刺激情境(S)时,就会产生条件性的焦虑情绪(E),来访者在这种消极条件性情绪推动下产生抑郁行为 (R),诸如:情绪低落,不爱与人交社,自卑,睡眠问题等等,之后来访者会对自己的行为表现进行认知和评价,从而产生消极的认知情绪(E),这种消极的认知性情绪会加重消极的条件性情绪,来访者认知性情绪和条件性情绪长时间相互推动、产生不断加重症状的恶性循环,最后形成心境障碍(见图 1)。

1.3.2.2 干预条件性情绪(E) 临床上采用渐近式的肌肉放松训练,引导来访者想象过去成功体验或未来理想,如:成为受人尊敬的老师,使其获得轻松、愉快的心理状态,充分调动起自信心和自豪感,使其情绪达到最佳状态[7];充分调动出来访者积极的情绪状态(E),此时引导来访者想象条件性刺激(S),如:晚上要入睡,和朋友出去玩等;之后快速呈现适应性的正确反应(R),如:心情平静、全身放松 ,见朋友心情很好等;用积极的语言暗示其充分体会积极情绪,如:今晚睡得很好,出去玩的很开心等;帮助其建立新的积极的 SER条件性情绪反应,从而抑制消极的条件性焦虑情绪(E),如:一旦要入睡或见朋友就焦虑、担心 ,促进情绪、认知以及行为改变,形成不断增强的良性循环系统。通过训练使这种积极条件性情绪反应稳固、增强。类似刺激再出现,就会自动化产生积极的、适应性的条件性情绪反应 (见图 2)。

1.3.2.3 教会自我调控方法 训练并教会在来访者遇到没有消除的消极条件性情绪反应的刺激时,告诉自己:不害怕,不恐惧,并且通过任何部位肌肉的绷紧放松伴随深呼吸的方法迅速控制消极情绪,从而减弱或切断消极的条件性情绪反应与刺激事件的联系,建立新的适应性的条件性情绪反应,有效防止来访者症状的复发。同时要求来访者学会自我放松,面对新问题能进行自我干预,经常进行体育锻炼,并强化自己积极情绪体验和行为。

2 结 果

2.1 症状自评量表(SCL-90)中抑郁症状及焦虑等异常因子得分情况 测量时间在干预前和干预后,间隔时间为 11天。从量表前后测试的结果有明显的变化,干预后无明显症状,干预前后得分见图 3。

2.2 来访者汉密尔顿抑郁量表(HAMD)和抑郁自评量表(SDS)得分情况 前测和后测时间间隔为 9天。抑郁自评量表(SDS)得分由 75分下降到 40分,汉密尔顿抑郁量表(HAM D)得分由 41分下降到 6分。干预后两量表得分均在正常范围内,来访者的 SDS和 SAS得分变化情况,见图 4。

图 4 汉密尔顿抑郁量表(HAMD)和抑郁自评量表(SDS)干预前后得分变化

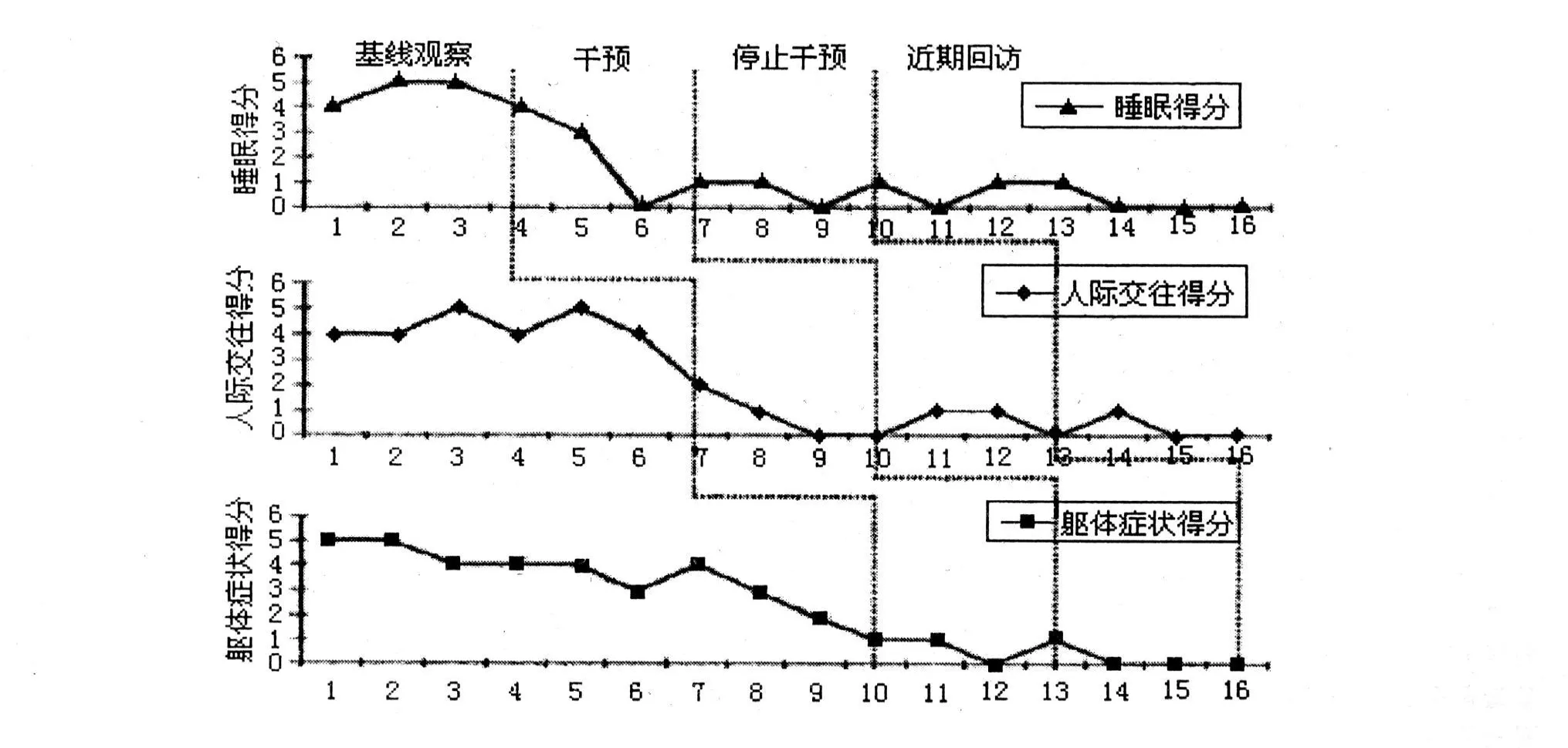

2.3 来访者主观自我评估 咨询过程中,来访者睡眠,人际交往和躯体症状 3个抑郁外显指标进行主观自我评分。干预后来访者 3个症状指标得分均稳定在较低数值,即抑郁症状消失。干预前后来访者睡眠、人际交往和躯体症状的变化情况如图 5所示。

图 5 来访者基线指标在各个阶段的变化

2.4 回访结果 停止干预后 4周回访,来访者睡眠状态一直很好,抑郁症状全部消除,回复正常生活。来访者高兴告诉:自己服装店已经营业,一切步入正轨。来访者经常做运动和自我放松训练。

停止干预后 3个月回访,来访者通过自己努力,已经度过事业起步的困难期,对快节奏的生活状态也能很好的适应,经常去南方各地采购、出差等。

停止干预后 5个月回访,工作和生活一切正常,来访者周围的朋友都说:这段时间自己变化很大,原来的那个人回来了。父母也反馈来访者发生的巨大变化。

停止干预后 8个月回访,来访者已经交新男朋友,工作顺利。生活中虽然遇到些事情,但自己说现在很坚强,能让自己快乐的生活,对未来充满信心。

3 讨 论

本研究对抑郁症形成的心理机制提出了新的认识。金洪源教授及 CEI课题组认为抑郁症的形成是条件性情绪反应过程,是条件性情绪与认知情绪相互推动作用,形成情绪、思维、行为之间的难以中止的增强循环。临床干预中,我们抓住情绪这一核心因素,干预条件性情绪,短期使来访者的症状明显改善。从结果可以看出,条件性情绪干预法是有效的且疗程短、效果显著,回访 8个月来访者抑郁症无复发,表明条件性情绪反应干预法治疗抑郁症具有可利用性。

本研究采用多基线试验设计。在样本有限的条件下,能够同时对多种行为指标,进行观察与干预,在实验过程中不需要暂时中断干预来证明其效果。因此具有省时高效的特点。本研究选择观察的两种行为有某种程度的相互关联,干预其中一种行为,另一种行为也发生变化,是干预效果的迁移 ,缩短了干预时间。本研究的基线指标收集过程中采用的是自编来访者主观报告量表,评估结果可能会存在一定的偏差。未来的研究中应增加他评成分,以减少这种偏差。回访的 8个月中,来访者没有出现抑郁症状。但是,症状在更长的时间里能否再出现,还需长期跟踪研究。

本研究结果表明,条件性情绪反应干预法对该来访者临床治疗效果显著,此方法对抑郁症的治疗具有可利用性和推广性。

[1]杨权.抑郁障碍的诊断与治疗 [M].成都:四川科学技术出版社,2003:1-2

[2]Kessler R C,Mcgonagle K A,Zhao S N,et al.Lifetime and12-month prevalence of DSM- R psychiatric diagnosis in the United States:Results from the National Comorbidity Survey[J].Archs Gen.Psvchiat,1994(51):8-19

[3]钱铭怡.变态心理学 [M].北京:北京大学出版社,2006:136-137

[4]李雪玲,杨晓华,任志林.抑郁症护理浅析 [J].中华现代护理学杂志,2007,4(2):18

[5]金洪源,王爱民.条件化情绪反应千预技术在情绪障碍治疗中的效果[C].第五届世界心理治疗大会,北京:2008

[6]郭念峰.国家职业资格培训教程:心理咨询师(三级)[M].北京:民族出版社,2005:26-27

[7]Barlow David H,V Mark Dura.Abnormal psychology an integrative approach.杨霞译,王爱民审校.异常心理学 [M].第 4版.北京:中国轻工业出版社,2006:265-266