中药配合足浴治疗糖尿病周围神经病变的研究

2010-06-06赵福俊

赵福俊

(牡丹人民医院,山东 菏泽 274015)

中药配合足浴治疗糖尿病周围神经病变的研究

赵福俊

(牡丹人民医院,山东 菏泽 274015)

中草药;足浴;糖尿病/并发症;周围神经病变/病因学;周围神经病变/治疗

糖尿病周围神经病变(DPN)是糖尿病(DM)最常见的慢性并发症之一,其发病率占DM患者的60%~90%,如果遇到外伤与感染极易发生溃疡,不易愈合,从而导致截肢,使患者致残,给患者带来严重的生活不便。本研究通过中药益气通脉汤口服与桂枝透骨汤外洗,与弥可保治疗DPN对比观察,临床疗效满意。现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选择糖尿病门诊自1998年11月至2008年8月的门诊与住院患者。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 全部入选患者均符合1999年WHO糖尿病诊断标准,为2型糖尿病患者,空腹FBG≥7mmol/l或2hPG≥11.0mmol/l或两者均满足。

合并周围神经病变的标准,采用中华医学会1995年糖尿病学会,第一届全国糖尿病学术会议制定的“糖尿病足检查方法及诊断标准”,依据经典的Wangner分级法,选0-1级患者。0级:皮肤无开放性病灶。表现为肢端供血不足之皮肤凉,颜色紫褐,麻木疼痛,痛有定处,状如针刺,感觉迟钝或消失,足背动脉搏动减弱。1级:肢端有开放性病灶。水疱,血疱,鸡眼及其他皮肤损伤所引起的皮肤浅表溃疡,但病灶尚未累及深部组织。足背动脉博动微弱并有0级皮肤症状。

1.2.2 中医诊断标准:均符合中医消渴病诊断标准属于气虚血瘀,寒凝脉络型。主症:四肢麻木发凉或疼痛。

1.2.3 排除标准:年龄<10岁或>80岁者;糖尿病有严重心、肝、肾、眼底出血并发症或有精神病者。对治疗方案不能配合,不适合接受本治疗方案者。

将符合以上条件患者,随机分为两组:治疗组118例,男 62例,女 56例,年龄 24~76岁,平均 53岁;DM病程3个月~18年,平均12年。对照组68例,男性41例,女性 27例,年龄28~78岁,平均 56岁;DM病程2个月~20年,平均10.8年。两组性别、年龄和病程比较均无显著性差异。

1.3 观察项目

1.3.1 临床症状 主要观察肢体麻木疼痛发凉等症状的改善情况,并观察患者治疗前后足部皮肤颜色温度变化。

1.3.2 神经传导速度变化 测量正中、腓总神经的运动神经传导速度和正中、腓肠神经的感觉神经的传导速度,用药前后各测一次。

1.3.3 观察血流变化 治疗前后全血黏度、血浆比黏度、纤维蛋白原及红细胞压积和红细胞刚性指数的变化。

1.3.4 观察项目 治疗前后FBG、2hpG、HbA1c、TG.TC.LDL的变化。

1.3.5 安全性观察 治疗前后血、尿常规,心电图、肝肾功能、血压心率等改变。

1.4 治疗方法 所有患者均给予糖尿病基本治疗:控制饮食,适当的健康运动,口服降糖药或胰岛素严格控制血糖,严格控制血脂、血压。治疗组中药益气通脉汤组成:黄芪15g,丹参30g,桃仁 12g,红花12g,当归 12g,元胡12g,全虫6g,川牛膝15g。每次300ml,每日1剂。中药洗剂桂枝透骨汤组成:干姜6g,桂枝 10g,透骨草 30g,皂针 18g,乳香 10g,没药10g,威灵仙 15g。加水浸泡1h,煮沸后再煮 30min,待药液温度降至到45°C左右开始泡足,每次30min,每日2次,3周一疗程。

1.5 疗效标准 显效:0级患者皮肤颜色温度恢复正常,下肢麻木发凉、刺痛或灼痛和感觉迟钝等临床症状消失或基本消失;1级患者水泡、血泡吸收,创面愈合,血流速度明显改善,基本在正常范围。有效:患肢麻木疼痛发凉、颜色紫褐、感觉迟钝等临床症状有不同程度好转,血流速度有所改善,但未达正常范围。无效:各项指标达不到以上标准者。

2 结果

1 )两组患者临床疗效比较:治疗组:显效48例(40.7%),有效 64例(54.2%),无效6例(5.1%),总有效率94.9%。对照组:显效2例(2.9%),有效40例(58.8%),无效26例(38.3%),总有效率61.7%。治疗后症状明显改善,治疗组比对照组更显著(P<0.01)。2)两组患者 FBG、2hPG、TG、TC HbA1c治疗前后均无显著差别(P>0.05)。组间差异不明显(P>0.05),提示两组血糖血脂、糖化血红蛋白均控制在规定范围内,可排除血糖血脂对研究结果的不利影响,使治疗前后的血流变和神经传导速度具有可比性。3)两组治疗前后血流变指标变化可从表1中看出,两组治疗前全血黏度均高,其他也超出正常,说明DPN患者血液呈高黏状态,治疗后治疗组血粘度明显下降(P<0.01),对照组则降低不明显(P>0.05),表明中药配合足浴可明显改善血流变异常。

表1 两组治疗前后血流变指标变化(±s)

表1 两组治疗前后血流变指标变化(±s)

注:与同组治疗前比较*P<0.05,**P<0.01。

组别 全血高切黏度(mpa.S)全血低切黏度(mpa.S) 血浆黏度 红细胞压积(%) 纤维蛋白原(g/l)红细胞刚性指数(TK)治疗组对照组治疗前治疗后治疗前治疗后7.68±1.215.21±0.98**7.48±1.086.60±0.9815.6±0.888.60±0.96*13.21±2.3211.2±0.201.88±0.221.62±0.20*1.82±0.221.76±0.210.52±0.010.46±0.01*0.53±0.020.49±0.013.98±0.763.52±0.72*3.96±0.663.88±0.581.16±0.200.98±0.13**1.16±0.201.12±0.18

2.4 神经电生理检测 测定正中、腓总神经的运动神经传导速度和正中、腓肠神经的感觉神经传导速度。从表2、表3中可见治疗后治疗组患者的神经传导速度有明显改善,优于对照组。

表2 两组患者治疗前后运动神经传导速度变化情况(±s)

表2 两组患者治疗前后运动神经传导速度变化情况(±s)

注:治疗前后对比各项指标,*P<0.05,治疗组与对照组 P<0.05,两组治疗前各项指标 P>0.05。

组别 正中神经(m/s)左 右腓总神经(m/s)左 右治疗组对照组治疗前治疗后治疗前治疗后44.68±5.2348.46±5.21*46.46±4.8948.21±5.12*44.81±5.1847.66±4.89*44.63±4.2347.38±4.28*38.21±3.8939.88±3.5238.56±4.6839.12±4.3237.98±4.3838.66±3.9839.66±3.6239.88±3.58

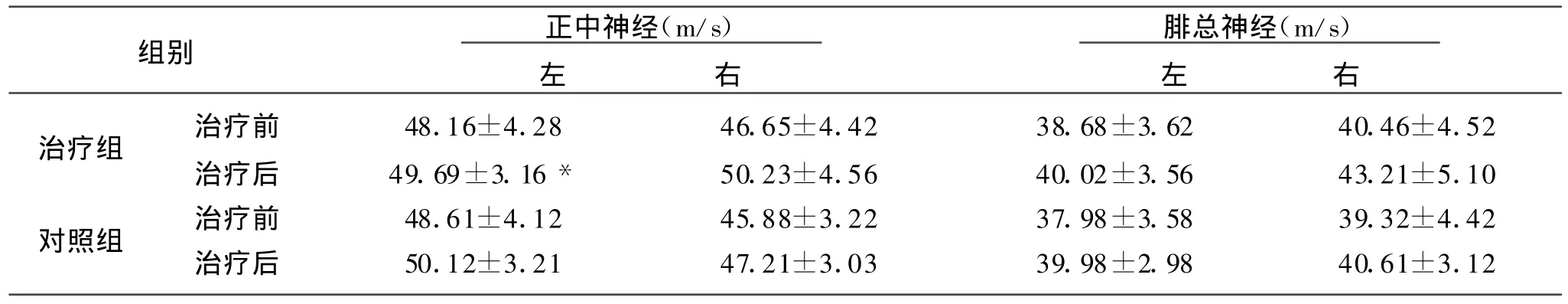

表3 两组患者治疗前后感觉神经传导速度情况(±s)

表3 两组患者治疗前后感觉神经传导速度情况(±s)

注:治疗前后对比各项指标*P<0.05,治疗组与对照组 P<0.05,两组治疗前各项指标 P>0.05。

组别 正中神经(m/s)腓总神经(m/s)左 右 左 右治疗组对照组治疗前治疗后治疗前治疗后48.16±4.2849.69±3.16*48.61±4.1250.12±3.2146.65±4.4250.23±4.5645.88±3.2247.21±3.0338.68±3.6240.02±3.5637.98±3.5839.98±2.9840.46±4.5243.21±5.1039.32±4.4240.61±3.12

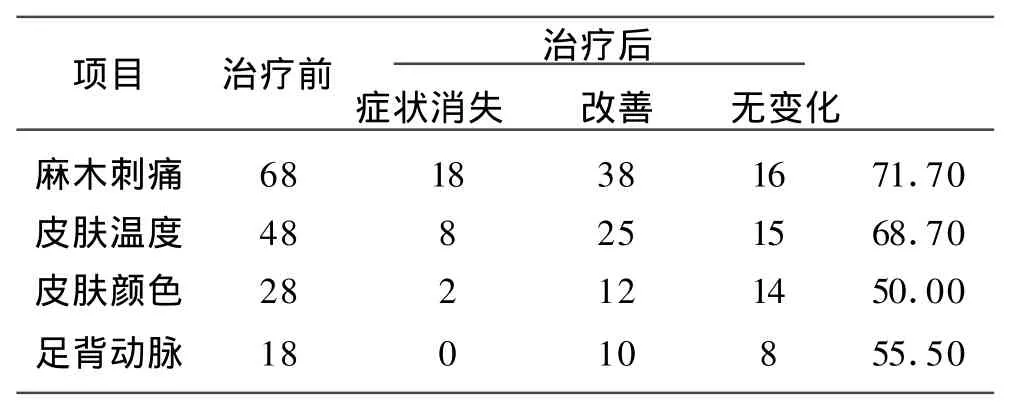

2.5 两组治疗前后临床症状与体征变化情况 从表4中看出治疗组减轻肢体麻木刺痛、提高皮肤温度、改善皮肤颜色由褐至正常及使足背动脉博动增强等临床症状方面明显优于对照组。与对照组比较P<0.05,临床观察表明,中药内服外洗,可有效改善患肢血液循环,迅速缓解临床症状。

表4 治疗组治疗前后临床症状与体征变化(%)

表5 对照组临床症状及体征变化(%)

2.6 治疗前后各组血、尿分析及肝、肾功能、心电图、血压和心率未见异常变化。

2.7 不良反应。两种治疗方法均未出现严重不良反应,无中断治疗者,初步证明本法治疗DPN是安全可靠的。

3 讨论

糖尿病周围神经病变多见于中、老年患者及DM病程较长而病情未得到理想控制者,由于长期血糖不达标,糖代谢和脂代谢异常引起周围血管和神经病变。主要表现为脱髓鞘改变和神经内膜的微血管壁增厚,透明性变性,毛细血管内径变细,甚至阻塞。其病因和发病机制目前尚不明确[1]。近年来,临床实验结果显示:DPN有血管病变:包括股动脉、胫前后的动脉、足背动脉及中小血管动脉粥样硬化;足的微血管基底膜增厚,管腔狭窄。血流流变改变,血小板粘附性和聚集性增强,血液纤维蛋白原增加,红细胞变形能力减退,血液凝固性增加。神经病变:包括周围神经阶段性脱髓鞘,神经胞体和轴突变化;感觉神经功能减退;运动神经功能减退等。由于DPN发病机制的复杂性,使后期临床疗效差,因此重点在于早防早治。

中医理论认为:DPN属于消渴病日久而致,属于“痹症” 、“血痹”、“痛症”、“痿症”范畴 。《诸病源侯论.消渴侯》曰:“夫消渴者,……其病变,多发痼疽”,“消渴者久不治则经络壅涩,留于肌肉,变发痈疽”。中医认为消渴日久,气阴两伤,气滞血瘀,寒凝血瘀,瘀血内阻,络脉不通,不通则痛所致,与西医认为DPN的周围血管的高黏状态相一致。益气通脉汤中黄芪为主药,补气而推动血行;丹参、桃仁、红花、当归养血活血,行气化瘀止痛;元胡为止痛之圣药,全虫属于活血通络;川牛膝引血下行;其奏益气活血化瘀、通络止痛之效。足浴方中桂枝、干姜祛寒温经通脉,温煦推动血行;透骨草、皂针舒经通络且透皮作用强,可引药入内直达血脉经络;乳香、没药活血消肿止痛,且能生肌,对于水疱、血疱的吸收及创面的愈合多疗效显著;威灵仙为通络止痛之妙药[2]。诸药配伍达到温经通脉、活血通络、生肌止痛之效。配合药液温热作用,可促进血液循环,扩张血管,使血流加快,从而改善周围组织营养,激发机体自身调节功能,缓解症状。结果显示,中药内服与足浴配合不仅明显改善了DPN的临床症状,还明显提高DPN患者的运动和感觉神经传导速度,感觉障碍明显减轻,同时又较好的改善了DPN的血流变,局部血流量明显增加。

[1]王钢柱.中医疏肝调气法治疗糖尿病[M].北京:人民卫生出版社,2001:33-34.

[2]美.南希.图切特著.糖尿病咨询手册[M].天津:天津科技翻译出版社,2000:297-310.

R243;R587.2

A

1008-4118(2010)01-0045-03

10.3969/j.issn.1008-4118.2010.02.24

2010-03-06