双流体模型气液传质数值模拟初探

2010-04-17魏云飞

魏云飞 叶 剑

0 引言

近十几年来,随着计算机技术的快速发展以及流体力学相关理论的不断完善,计算流体力学(CFD)用于气液传质理论研究越来越多地受到关注。计算流体力学模型基于流场中质量、动量和能量守恒规律,建立反映气液多相流动的基本流体力学方程组,与经验模型相比有更坚实的理论基础,预测能力强,适用范围广,可用来对反应器的行为进行数值模拟研究,有利于更深入地了解反应器内流动和传递规律,为反应器的优化操作、设计和放大提供理论指导。因此,应用计算流体力学理论于气液传质过程的研究具有非常重要的理论意义和现实意义。

1 双流体模型

1.1 基本假定

双流体模型的推导,一般基于以下三个方面的假设:1)气相和液相均视为连续介质,两相之间相互渗透,共同占有空间区域;2)任意时刻在任何小的空间体积内,都可以认为被相含率分别为αg和αl的气相和液相充满;3)气相为分散相,由大小均匀的球形气泡组成,不考虑气泡的聚并破碎过程。

1.2 基本模型

国际上对双流体模型的研究始于20世纪70年代[3],采用双流体模型建立两相流方程的观点和基本方法是,首先建立每一相的瞬时的、局部的守恒方程,然后采用某种平均的方法得到两相流方程和各种相间作用的表达式。模型基本方程主要包括连续性方程和动量守恒方程,在考虑温度变化时,还要有相应的能量守恒方程。

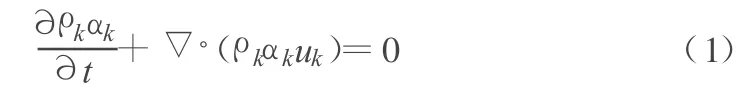

连续性方程(质量守恒方程):

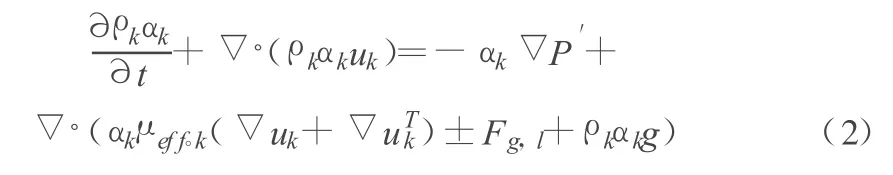

运动方程(动量守恒方程):

双流体模型中连续相和分散相的控制方程组可以用统一的形式表示为:

其中,k指液相l或气相g;φ表示某物理量,如速度分量、温度、焓、质量分率、湍动能和湍能耗散速率等;Sφ,k表示各相自身的源项和相互作用引起的源项。方程(3)加上构成源项和输运系数的模型以及一些本构方程和关系式构成了封闭的双流体模型控制方程组[4]。

式(2)中,Fg,l为液相作用于气相的合力;P′为修正压力,定义为:

ηeff,l为液相的有效粘度,一般采用 k—ε湍流模型计算液相的湍流粘度,气泡引起的附加湍流粘度可采用Sato模型。

1.3 相互作用力

气液相之间的作用力包括曳力、附加质量力、径向力等。为简便起见,本文仅考虑气液相之间的曳力。Tomiyama于1998年在总结了众多文献中关于单气泡曳力模型的基础上,提出了单气泡曳力系数的统一关联式:

其中,EO为基于气泡最大水平尺寸定义的准数,其计算公式如下:

其中,dbH为气泡最大水平尺寸,mm;σ为表面张力,N/m。

1.4 气相与液相的湍动修正

在反应容器中,液相的流动一般视为湍流模型,通常采用k—ε湍流模型对液相的湍流粘度进行计算。本文采用Hua&Wang[5]的推导结论,即气相有效粘度和液相有效粘度相等,表达式如下所示:

2 双流体模型的数值求解

2.1 模型求解

本文从有限差分法的角度进行分析,在流场的计算过程中,采用流函数涡量法,计算流程图如图1所示[6]。

流函数涡量法是求解流场的重要方法,其基本求解步骤为:

1)设置网格,即输入网格步长;2)赋初场,包括给定初始速度,压力和 k,ε分布等;3)计算动量方程的系数和源项等;4)求解动量方程,得到u*,v*,w*,当不满足精度或者稳定时,再返回第三步;5)求解压力修正方程,求出 P′;6)求解其他量φ。

2.2 结论与讨论

1)网格划分的影响。图2为四种不同网格对气含率呈边壁峰分布的流动进行模拟的结果对比。可以看出第一种网格的计算结果基本重合,第二种网格较粗,与计算结果有些差距,主要原因是由于壁面区域气含率和液速梯度较大。因此网格划分应该保证该区域内径向变化对网格划分的要求,采用第一种不均匀网格更为合理。

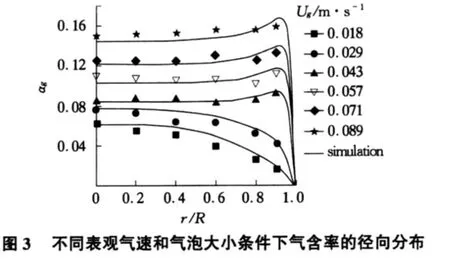

2)径向分布。图3为内径为100mm的气升式循环浆态床反应器内当气含率为0.011时改变表观气速测得的气含率径向分布和CFD模拟结果的对比。本实验装置中,在低表观气速下测得的气含率呈明显的径向不均匀分布,而当表观气速增加时,气含率径向分布更为均匀,且边壁区域气含率略高。

3 结语

本文以实验测量和数值模拟相结合的方式对气液传质的流体力学行为进行系统的研究,从更深层次上揭示气液体系的流动机制。研究由于气液体系的复杂性,无论在机理的认识还是模型完善上都需要进一步深入的研究。仅靠宏观分析是不够的,必须从微观入手,包括近微观的实验测定和微观的理论分析,加强界面及界面附近性质的研究和探讨。

[1]马友光,白 鹏,余国琮.气液传质理论研究进展[J].化学工程,1996,24(6):7-11.

[2]郭 莹.气液系统移动界面传质现象研究[D].天津:天津大学,2006.

[3]金忠青,王玲玲.n—s方程数值解及紊流模型[M].南京:河海大学出版社,2005.

[4]Ishii M,Zuber N.Drag coefficient and relative velocity in bubbly,droplet or particulate flows[J].AIChE J.,1979(25):843-855.

[5]Hua.J S,Wang C H.Numerical simulation of bubble driven liquid flows[J].Chem.Eng.Sci,2000(55):4159-4173.

[6]王铁峰.气液(浆)反应器流体力学行为的实验研究和数值模拟[D].北京:清华大学,2004.