土层锚杆时间效应的模型试验研究*

2010-04-17刘立炜门玉明

刘立炜 王 雷 门玉明

0 引言

随着锚固技术的发展,岩土锚固工程的应用领域越来越广泛,应用环境也越来越复杂,人们对锚固工程的可靠度要求亦愈来愈高。锚固理论的研究和发展始终落后于锚固技术的应用,制约了该领域的发展[1]。进一步探讨锚固工程的技术和理论,对于合理进行锚固设计具有指导意义。本文结合陕西省交通科技项目,通过室内模型试验,分析了锚杆在荷载作用下的应变分布的时间效应。室内模拟研究因其参数选择,具有可控性和灵活性,加之其研究周期短,作为对现场实验的一种必要补充,常用于研究定性的成果,本模型实验虽未针对某个实际工程进行,但其本身具有一定的形态比例,研究变形过程、破坏形态和变形机理方面仍具有实际意义[2-4]。本文着重对同列拉力型锚杆和压力型锚杆的锚固段末端点和滑面点两个特殊位置应变进行分析,研究土层锚杆应变随荷载和时间的变化规律,发现了锚杆受力变形具有“时间效应”这一特殊现象。

1 试验介绍

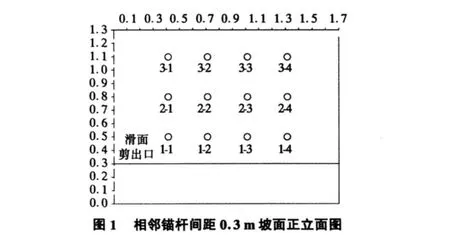

试验中滑体和滑床均选用粉土,相关物理力学指标见表1。锚杆置于模型箱中,模型箱的长为1.8 m,宽和高均为1.5 m。相邻锚杆的间距为0.3 m,锚杆采用3行、4列的矩形布置,锚杆上粘贴有应变片。通过与应变片相连接的应变仪测得锚杆的应变值。滑坡体的坡面斜率为1∶0.75。

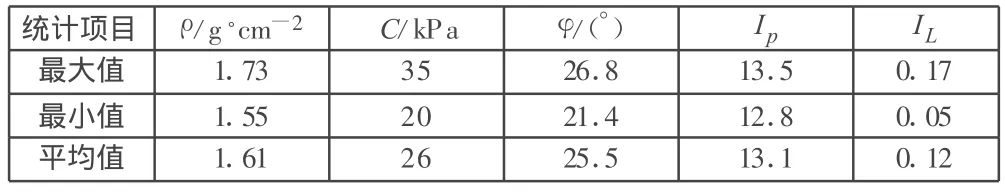

表1 土的物理力学指标

加载方式为:在滑体顶面采用千斤顶逐级加载,在千斤顶下放置垫块以使压力扩散均匀。试验中采用的加载增量为0.5MPa,从零逐级加载至7MPa结束。锚杆在坡体中的布置如图1所示。其中,左侧的第一列和第二列是拉力型锚杆,右侧的第三列和第四列是压力型锚杆。

2 试验数据分析

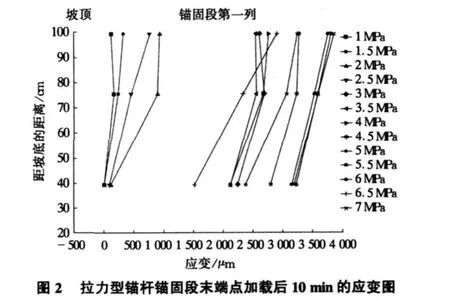

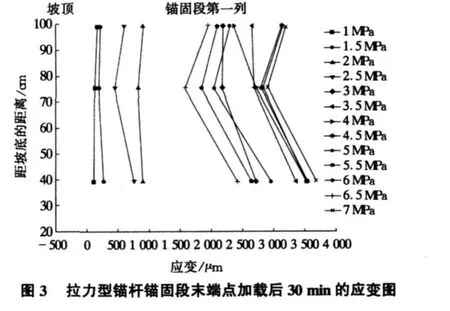

选取土层锚杆锚固段末端点、滑面点进行分析,以考察锚杆—坡体复合体系的应变—时间关系。这里需要说明的是锚固段末端点是指锚杆在最靠近锚固段末端的应变片所在位置,滑面点为在锚固段最靠近滑面的应变片所在位置。以下是根据同列锚杆的锚固段末端点和滑面点两个处在滑体顶面每级荷载施加后的10min和30min时刻的应变值绘制成的应变分布图。

2.1 锚固段末端点的应变曲线分析

图2,图3是第一列拉力型锚杆在各级荷载加载后10min和30min锚杆锚固段末端点的应变分布图。图4,图5是第三列压力型锚杆在各级荷载加载后10min和30min锚杆锚固段末端点的应变分布图。2.1.1 拉力型锚杆锚固段末端点的应变曲线分析

加载后10min时坡顶部、中部锚杆的应变较大,底部的应变较小;加载30min时,而坡顶部、中部锚杆的应变略有减小,底部锚杆的应变明显增大。这表明边坡顶部加载引起的局部集中应力迫使滑体变形,锚杆受到拉力,在试验加载初期主要由坡顶部、中部锚杆承担,而底部锚杆还没有太大持力。随着时间的持续,坡体内部应力重分布,在达到一定的稳定状态时,底部锚杆承担了更多的应力。

2.1.2 压力型锚杆锚固段末端点的应变曲线分析

加载后10min时边坡顶部、中部锚杆的应变依次增大;加载30min时,中部和底部锚杆的应变量变化不大,而坡顶部锚杆的应变明显减小。这表明在试验加载初期,边坡顶部、中部、底部锚杆持力相当。随着时间的持续,坡体内部应力重分布,坡体顶部应力部分消散,锚杆应变减小。

2.2 滑面处应变随时间的变化特点

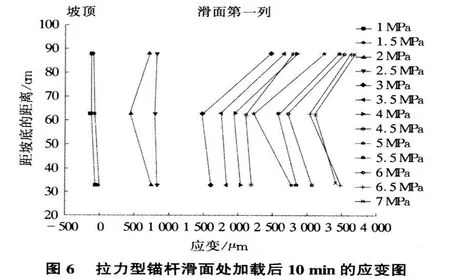

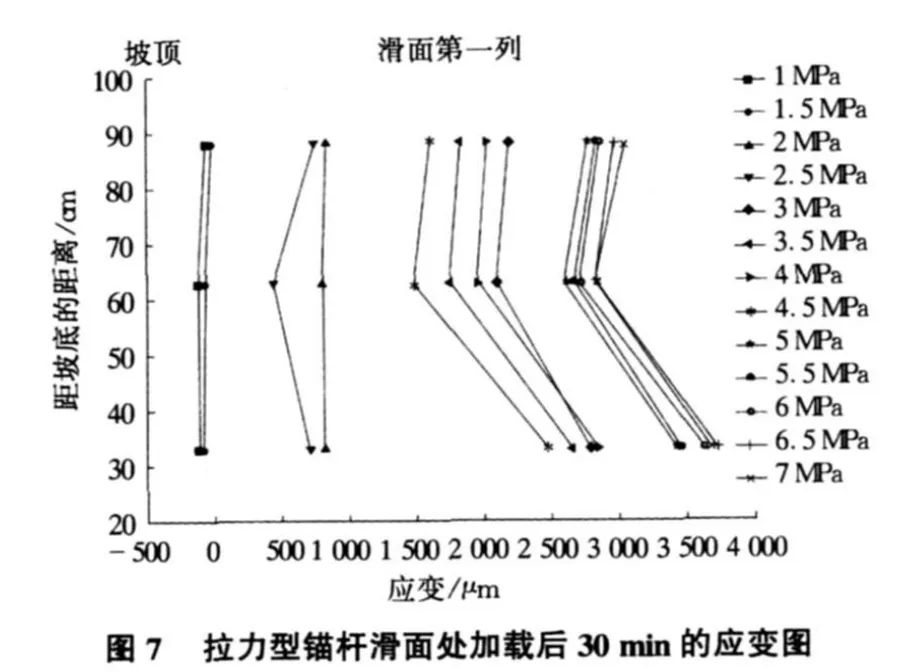

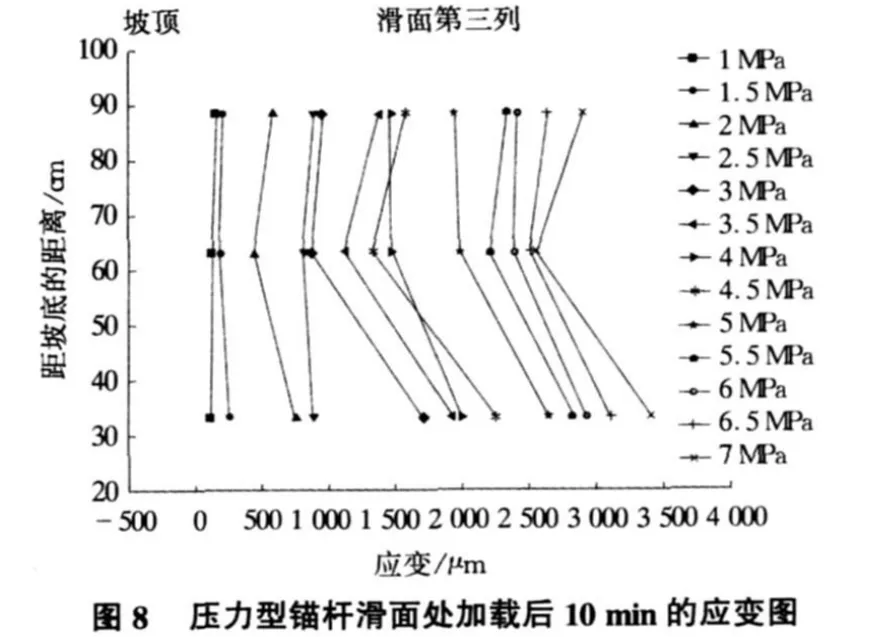

图6,图7是第一列拉力型锚杆在各级荷载加载后10min和30min锚杆坡面处的应变分布图,图8,图9是第三列压力型锚杆在各级荷载加载后10min和30min锚杆坡面处的应变分布图。

2.2.1 拉力型锚杆滑面处的应变曲线分析

加载后10min时,坡顶部锚杆的应变较大,中部和底部的应变较小;加载30min时,底部锚杆的应变稍有增大,而顶部锚杆的应变明显减小,中部锚杆的应变变化较小。这表明坡顶部加载所引起的局部集中应力,在试验加载初期主要由坡顶部锚杆承担,而中部、底部的锚杆持力较小。随着时间的持续,坡体内部应力重分布,在达到一定的稳定状态时,底部锚杆承担了较多的滑体下滑力。

2.2.2 压力型锚杆滑面处的应变曲线分析

加载后10min时,坡顶部、中部锚杆应变相当,底部锚杆的应变较大;加载30min时,顶部、中部和底部锚杆的应变均有所减小,但顶部锚杆的应变减小较为明显。这表明在试验加载初期,边坡顶部、中部锚杆持力相当,底部锚杆持力较大。随着时间的持续,坡体内部应力重分布,坡体顶部应力消散,顶部锚杆应变减小。

3 结语

通过对土层中拉力型锚杆和压力型锚杆加载后10min和加载后30min的锚固段末端、滑面处应变分析,可以得出如下结论:

1)无论拉力型锚杆还是压力型土层锚杆,在某级荷载加载后10min,顶部及底部锚杆(末端点、滑面点)的应变较大;而加载后30min,顶部锚杆的应变明显减小,中部、坡脚锚杆的应变变化不大。

2)土层锚杆各点变形的相对变化,说明荷载在锚杆—坡体复合体系中的传递是有一个过程的,而且这种过程需要一定的时间来完成,即土层锚杆变形具有“时间效应”。

3)锚杆的这种“时间效应”不仅表现在锚杆的应变随时间的变化上,也表现在随加载荷载的大小的变化上。在开始加载时(荷载较小),同列的顶部、中部、底部锚杆的应变并没有明显的差异,而加载至2.5MPa后,锚杆的应变差异才明显。也就是说,土层锚杆的“时间效应”实际是应力重分布的过程。

4)从土层锚杆的“时间效应”看,拉力型锚杆比压力型锚杆表现的更明显。

5)试验结果对于路基边坡以及其他坡顶受荷载的边坡治理工程具有很好的指导意义。在锚固工程的设计中,应充分考虑土层锚杆的“时间效应”。

[1]程良奎.中国岩土锚固技术的应用与发展.岩土锚固工程技术的应用与发展[M].北京:万国学术出版社,1996:1-5.

[2]刘立炜.土层锚杆模型试验研究[D].西安:长安大学,2007.

[3]孔宪宾,佘跃心.土—锚杆界面模型的改进和应用[J].力学与实践,1999,21(3):201-202.

[4]孔宪宾,佘跃心.土—锚杆相互作用机理的研究[J].工程力学,2000,17(3):187-189.