地理教学中的“问题设置”

——《北方地区之华北地区》的教学反思

2010-03-20浙江省嘉兴一中314050梁运峰

浙江省嘉兴一中(314050) 梁运峰

地理教学中的“问题设置”

——《北方地区之华北地区》的教学反思

浙江省嘉兴一中(314050) 梁运峰

一、案例背景

浙江省新课改已经过四年实践,结果证明学生的学习积极性明显提升,新课改的思想已经深入人心,新课改下的高考方向为高中地理教学指明了方向。高中地理学习的目标与要求主要有获取和解读地理信息、调动和运用地理知识的基本技能、描述和阐述地理事物、论证和探讨地理问题四个方面。“论证和探讨地理问题”是高考要求的四方面能力中最高的一层。该考核目标要求学生能够发现或提出科学的、具有创新意识的地理问题,在解决问题过程中能够运用正确的地理观念,提出必要的证据,论证和解决地理问题,用科学的语言、正确的逻辑关系,表达出论证和解决地理问题的过程与结

果[1]。

将“问题设置”渗透到教学活动中是提高学生“论证和探讨地理问题”能力的重要途径。课堂教学中的问题设置可以是预设的,也可是随机的;可以针对图设问,也可以针对材料设问;可以联系实际设计问题,也可以模拟现实提出一些观点建议。总之,问题设计在课堂教学中的应用没有严格的方式,但问题设置的好坏会关系到学生在学习过程中的兴奋程度。好的问题可以激发学生的学习热情,激发学生解决地理问题的主动性,不好的问题会使学生的学习积极性受挫,解决问题的主观能动性减弱,久而久之,学生对地理课产生厌学情绪,学习成效事倍功半。

二、教学实录

教师上课先展示本节课要学习的中国地理的范围——北方地区之华北地区,如下图。

师:华北地区位于_________、乌鞘岭以东,__________以北,长城以南,东临_____、_____。主要包括_________、_________和________三个地形区。

生:华北地区位于青藏高原、乌鞘岭以东,秦岭—淮河以北,长城以南,东临渤海、黄海。主要包括华北平原、黄土高原和山东丘陵三个地形区。

师:回答完全正确,这几空里的内容就是这样的。

展示下一页幻灯片(内容如下,让学生填写一句诗)

师:世界上再没有一条河流,如此浓情地流着大地的血浆。

世界上再没有一条河流,脚步如此沉重迈动着整整一座高原。

世界上再没有一条河流,背负这么多历史这么多时光。

……

一望之下,________________________,是如此深深地打动我啊!

哪一位同学可以把这横线上的诗句补充完整?

生1:不知道

师:请坐

生2:泥沙沉重的黄河

师:看来有点难,“一望之下,河水涌动着的历史脉搏,是如此深深地打动我啊!”

接下来,我们一起来看看华北平原的自然地理特征(幻灯片逐步显示)

地形:平坦广阔

气候:温带季风气候,夏季高温多雨,雨热同期

植被:温带落叶阔叶林

土壤:棕壤、褐色土,土壤肥沃

水文:水量较小,夏汛,结冰期短,含沙量大

师:(下一页幻灯片)

场景再现:一队华北农业大学的学生来到当地某村进行为期一年的实习,与当地人们一起体验农耕生活。在这次难得的生活中,大学生们也遇到了不少问题

……

分组讨论以下三个问题:

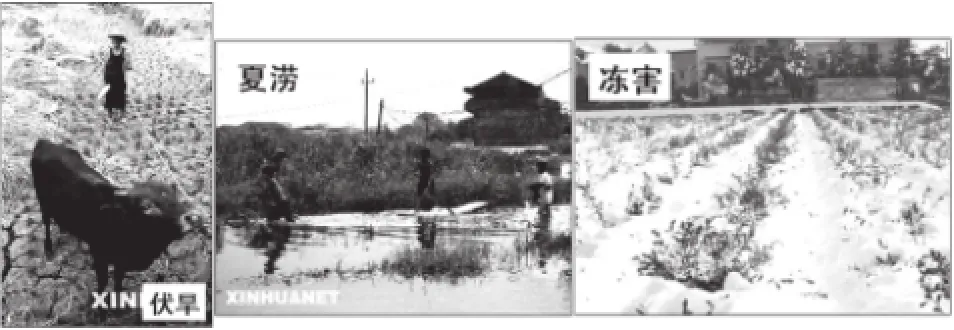

1.这是春季他们在农田看到的景象,请问他们农业生产遇到了什么问题?

2.大学生们选取此照片的内容作为他们研究的课题,主要探讨其发生原因与防治措施,你的见解是什么?

3.到了夏季,他们又会遇到什么问题,为什么会发生呢?又该如何解决呢?

(学生讨论,教师前后走动,同时给予适时指导)

A组代表:这是他们在华北平原遇到的春旱。

师:回答正确,请坐。

B组代表:产生的原因可以分为自然原因和人为原因。自然原因有:春季升温快,蒸发旺盛;降水少。人为原因有:经济发达,需水量大;水资源浪费;污染严重;植被破坏,涵养水源能力差。防治措施有:修水库、跨流域调水;节约用水,发展节水农业;防治水污染;植树造林,涵养水源。

C组代表:到了夏季会遇到洪涝灾害。发生该灾害的自然原因是降水集中,多暴雨,地势低平;人为原因是植被破坏,水土流失严重,导致河床抬升。解决的措施有:修建水库等蓄洪工程,治理黄土高原的水土流失,加固大堤,开挖入海新河等。

(之后为复习巩固练习题)

(到下课还有三分钟,展示最后一张幻灯片)

联系生活,探讨浙江省农业发展过程中可能遇到的问题及治理措施。

三、案例反思

好的问题设置是师生探讨和沟通的桥梁,好的教学互动应来源于教师对教材内容深刻领会基础上的精心设问。教师通过问题的创设,使学生在发现问题、提出问题、分析问题、解决问题、发现新问题的教学互动中,激活思维,能力升华。因此,中学地理教学过程中的问题设置至关重要。要设置好每一个问题,让每一个问题都成为有效问题,应该注意掌握四个度。

1.难度。课堂教学中的问题应该介于未学未知与已学已知之间,问题还因学生而异,因教师而异,因教材内容而异。

(1)要让问题成为真正有效的问题,应该让学生进行一定的思考、逻辑推断后才能回答出来,而不是问题一经提出,答案就脱口而出。有适宜难度的问题才能让学生将温故与知新有机结合起来,增加学生的新知识。

(2)同样的问题放在不同的学校,不同学习能力水平班级去提问,其效果也有很大区别。在本案例中教师用一首诗来描述黄河,用意非常好,将学生带到了诗一样的情境中,但是横线上要填写出的内容确实难度大了一点。若放在语文水平较好的班级里面,会有少数学生答出,但在这个班级,这样的好想法成为了一个遗憾,毕竟这是一节地理课,不是一节语文课,这一空完全可以让学生自主填写,说不定学生会写出比标准答案还好、还贴切的诗句来,教师应该相信学生的创新能力。除此之外,教师教学风格迥异,同样的问题设置一个教师用很适合,换作另一位老师就不一定很适合了。

2.坡度。是指在教学过程的中的问题设置应该由易到难,由形象到抽象,由个别到整体。

一堂课的基调应该是由简单到复杂,最后在复杂的基础上再留点悬念,让学生感到意犹未尽,继续钻研。本案例问题设置的难易程度掌握较好。首个问题设置是让学生填写华北位于哪里,看图填空,难度不大,最终要分析华北平原的三个问题,不仅仅是看图的问题,还要加入一些思考,提高了学生的分析解决问题的能力。学生在地理学习过程中对自然地理的地球地图知识往往感觉是最难的地方,就是因为学生由形象到抽象的坡度没有过渡好。在学习这部分内容的初期可以常用地球仪给学生多演示,甚至可以自己制作一些简易的经纬网地球仪,让学生树立正确的空间思维。之后,在黑板上画图的时候,学生很自然地就将平面图与立体图结合起来了,相信这样的坡度会让很多学生感到地球地图知识的无穷魅力。

3.密度。一堂课的问题密度因学习内容和学生的学习水平而有所差异。新课改给了地理课更大的发展空间,政策规定有利于学生掌握更多的地理知识,但政策在执行过程中往往会压缩地理的学习时间,为了应对紧张的学习内容,不少教师往往将一节地理课变成了地理教师的一言堂,不利于学生对知识的吸收掌握。

(1)学习内容的难易程度对问题设置的密度有较大影响。如果学习内容浅显易懂或者学习容量不大,可以设置较多的问题让学生来解答,以达到强化知识、提高获取和解读地理信息的能力。如果学习内容较难,可以设置少量的、可供探讨的问题来学习。本案例的问题设置密度适中,有易有难,对华北平原的三个问题让学生进行分组讨论,最终使该问题得以完美地解决。

(2)学生学习水平的高低与问题设置的密度呈正相关。对于学习水平较高的班级或学校,教师可以留给学生更多的思考余地,挖掘学生的学习潜能,让学生更多地论证和探讨地理问题,学习水平较低的班级或学校,教师讲解可以适当地多一点,培养学生形成一些常规性的思维模式,之后再图更上一层楼。

4.亮度。一堂课的亮度是展现本节课闪光的地方。问题设置的亮度往往能够吸引学生的注意力,提升学习能力,增加学生学习的兴趣,同时能够体现教师的教学艺术。本案例在讲述了华北平原的旱涝、盐碱和风沙危害后,将知识巧妙地迁移到了我们的身边,问浙江省有哪些不利的气象气候现象。这一漂亮转身让学生从遥远的华北平原回到了浙江省的北部地区。这一知识迁移既升华教材知识,又体现了新课标所倡导的思想——“学习生活中的地理,让地理走进生活”。因此在教学中教师应把握教材,从现实生活中挖掘问题,学生只有把地理知识应用于实践中才能体验地理知识、巩固地理知识,并更好地运用地理知识服务于生产和生活。