论 徽 州 宗 族 的 繁 荣

2010-03-11赵华富

赵 华 富

(安徽大学 徽学研究中心,安徽 合肥 230036)

论 徽 州 宗 族 的 繁 荣

赵 华 富

(安徽大学 徽学研究中心,安徽 合肥 230036)

宋元以来,特别是明清时期,徽州宗族特别繁荣,徽州成为中国宗族制度一个十分典型的地区。徽州宗族的繁荣主要表现在哪些方面呢?一、祠堂建设;二、族谱修纂;三、族田设置;四、宗族活动。许多世家大族花费巨额财富,大建祠堂,大修族谱,大置族田,大搞宗族活动,充分地表现了徽州宗族的繁荣。

徽州宗族;繁荣;祠堂;族谱;族田;活动

宋元以来,特别是明清时期,徽州宗族异常繁荣,徽州成为中国宗族制度一个十分典型的地区。胡晓在《新安名族志序》中说:

新安……山峭水厉,燹火弗惊,巨室名族,或晋唐封勋,或宦游宣化,览形胜而居者恒多也。其故家遗俗,流风善政,宛然具在。以言乎派,则如江淮河汉,汪汪千顷,会于海而不乱;以言乎宗,则如泰华之松,枝叶繁茂,归一本而无二;言乎世次,则尊卑有定,族居则闾阎辐辏,商贾则云合通津;言乎才德,则或信义征于乡闾,或友爱达于中外,或恬退著述,或忠孝赫烈。至于州里之镇定,六州之保障,诸儒之大成,宗庙血食,千载不磨,又名族之杰出者。

徽州宗族的繁荣表现在哪里呢?历史文献记载和社会调查资料证明,徽州宗族的繁荣主要表现在四个方面。

一、祠堂建设

在历史上,徽州人认为,“举宗大事,莫最于祠,无祠则无宗,无宗则无祖,是尚得为大家乎哉?”[1]:“追远报本,莫重于祠”[2];“崇本枝,萃涣散,莫大于建祠”[3]。他们说,“祠堂栖祖宗之神”[4],或曰,“祠所以聚祖考之精神。”[5]“祠堂之建立,所以妥先灵而隆享祀”。[6]一个宗族如果没有祠堂,则“无以妥祖先之灵而为飨祀之所”[7]。所以,徽州人“聚族而居,居必有祠,而大宗祠必建于始迁之祖”[8],换句话说,徽州人“聚族而居,必立之祠,使祖宗之灵有所冯依,志奉先也”[9]。《新安歙西溪南吴氏世谱•续刻溪南吴氏世谱叙》记载:

“创建宗祠,上以奉祀祖宗,报本追远;下以联属亲疏,惇叙礼让,其晟典也。”

创建宗祠,“奉祀祖宗,报本追远”。《潭渡黄氏享妣专祠记》说:

“报本之礼,祠祀为大。为之寝庙以安之立之,袥主以依之陈之,笾豆以奉之佐之,钟鼓以飨之。登降拜跪,罔敢不虔;春雨秋霜,无有或怠。一世营之,百世守之,可云报矣。”[10]

创建宗祠,“联属亲疏,惇叙礼让”。歙县《金山洪氏宗谱》卷二《世祠引》说:

“祠之时义大矣哉!人本乎祖,昉于一人之身,而渐而为千百人之身,而渐而为亿万人之身,求其合族众而咸知尊祖,尊祖而敬宗,敬宗而睦族,非祠曷由臻此。”

在历史上,徽州人把建造祠堂当成宗族头等大事。因此,徽州几乎没有一个宗族无祠堂,而且许多宗族还不只一个祠堂。徽州祠宇林立,数量之多甲天下。绩溪《金紫胡氏家谱•嘉庆重修家谱序》说:

“新安居万山之中,民淳而俗厚,敦本务实,惟宗祠、家谱为兢兢。自五代以迄于今,民生不见兵革。聚族而居,或累数十世,祠宇之绵亘连云者,远近相望,不可枚举。先儒之遗教有自来矣。”

据历史文献记载,歙县棠樾鲍氏宗族有敦本堂、清懿堂、世孝祠、文会祠、宣忠堂等数座祠堂[11]黟县西递明经胡氏宗族有祠堂26座,其中始祖祠1座,大支祠2座,余则小支祠[12]。绩溪上川胡氏宗族“向隆斯制”(按:指祠堂),宗祠而外,还有笃庆堂、其顺堂、敦复堂、余庆堂、敦和堂、继述堂、寿传堂、作求堂、凝和堂、思济堂、有裕堂、义和堂。这里“厅祠林立。盖古人合族返本之制……,庶几近之矣”[13]。黟县南屏叶氏宗族有叙秩堂、敦本堂、奎光堂、永思堂、鍾瑞堂、德辉堂、敦仁堂、尚素堂、继序堂、仪正堂、念祖堂等11座祠堂。[14]今天,黟县南屏村还保存下来叶氏、程氏、李氏等宗族祠堂8座,其中宗祠2座,支祠3座,家祠3座,形成著名的祠堂建筑群。

徽州祠堂建筑规模宏大,营造精细,装饰精美,已闻名中外,被誉为“徽州三绝”之一。

休宁《竹林汪氏宗祠记》说,新安“聚族而居,数千百年,春露秋霜,明禋不替。村落间,祠宇相望,规模宏敞。”据历史文献记载,建于明代万历年间(1574-1619年)的歙县呈坎贞靖罗东舒先生祠,是罗氏宗族东舒公祠堂。这是一座四进三院祠

·堂,占地十余亩。第三进享堂,高大宏敞,可容三、四千人。未亲闻目睹者,简直不敢想象。第四进宝纶阁,通面阔29公尺,进深10公尺,九楹,外加置阁梯二楹,共11个开间;台基高1.33公尺,寝殿高7.5公尺,阁高4.7公尺,总计高13.53公尺,高大雄伟,令人惊叹。贞靖罗东舒先生祠前后两幢祠宇之雄伟宏敞,国内祠宇罕见[15]。明代崇祯年间(1628-1644年)重建的休宁古林黄氏宗族祠堂,有正堂五间,两庑五间,回廊五间,仪门五间,前仪门五间,后寝楼五间,前门楼三间,公厨一所。这座规模宏大的祠堂,共占地四亩八分有零[16]。清代乾隆二年(1737年),歙县东门许氏宗族重建诰敕楼、拜堂各五大间,并建文会馆、经蒙义学,高大门楼,“四载告竣,计此拜堂可容千人跪拜”。从《城东许氏宗祠图》可以看到,这座祠堂简直就如同一座规模宏大的皇宫[17]。

徽州大多数祠堂,营造精细,装饰精美。如,歙县潜口汪氏宗祠、郑村郑氏宗祠、棠樾鲍氏宗祠、北岸吴氏宗祠、大阜潘氏宗祠、叶村洪氏宗祠、石谭村吴氏叙伦堂、绍村张氏宗祠、韶坑徐氏宗祠、呈坎贞靖罗东舒先生祠;休宁县溪头村王氏祠堂、东临溪乡程氏宗祠;绩溪县大坑口胡氏宗祠,等等,不胜枚举。这些祠堂建筑上的砖雕、木雕、石雕,刀工细腻,玲珑剔透,古朴典雅,形象生动,令人叹为观止。著名的龙川胡氏宗祠,被中外建筑学家、艺术家誉为“木雕博物馆”。这是一座前后三进祠堂建筑群。祠宇不仅梁面、梁托、梁钩上有各种各样的精美雕刻,而且隔扇上还有平板花雕和镂空花雕。木雕设计完美,雕刻精湛,内容丰富多彩,有“九狮滚球”,“九龙戏珠”等等。走进龙川胡氏宗祠,宛如滚球进入艺术宫殿,令人美不胜收。

由于祠堂大多规模宏伟,营造精细,装饰精美,所以,许多祠堂建造耗费的人力、物力和财力是非常惊人的。如,歙县昉溪许邦伯门修建祠堂,“是役也,阅时七载,用款逾万缗,工费浩大,卒底于成”[l8]。新馆鲍氏宗族修建的大宗祠,“自大门至寝室,渐进而高,有楼岿然。前望马鞍诸山,皆罗列若拱状。门阀轩宏,土木完固。约费以数万金计。奕奕岿岿,洵邑中钜观也。落成之日,颜其堂曰‘著存’”[19]。桂溪项氏宗族修建宗祠,在宗族子弟中集资银七千零四十二两六钱二分三厘。从康熙十八年(1679年)到乾隆十九年(1754年),七十五年中维修四次,共用维修费银九千八百余两,其中康熙四十二年(1703年)一次维修即用银六千余两[20]。康熙年间(1662—1722年),潭渡黄氏宗族建享妣专祠,“庀材鸠工,为堂五楹,前有三门,后有寝室与祠门,而堂之崇三丈五尺。其深二十七丈,其广六丈四尺。前后称是,坚致完好。凡祠之所应有者,亦无不备。阅载而后成,计白金之费三万两”[21]。休宁月潭朱氏宗族修祠堂,经几代人集资,“量规画,庀材木,竭力经营,历十载而祠宇始成”[22]。从动工到竣工,历时十年,耗费人力、物力和财力之大,可想而知。竹林汪氏宗族修建宗祠,从乾隆二十六年(1761年)开工至三十二年(1767年)告竣,历时六年,共六十七项开支,其中大厅木料支银二千五百七十六两五钱二分,木司工账支银三千八百零五两七钱零五厘,石司工账支银三千一百零九两六钱三分,……石灰使用十八万七千三百二十斤,总共支银三万八千二百三十两零五钱四分[23]。黟县江村江氏宗族修建祠堂,“阖族踊跃,共成先志。有地者输地,有银者输银。多者千数百金,少则数十数两。其代众生息,并自数之数,总记之有输至数千两零者。至于输献柱、输块石,亦各视其家之所有焉”[24]。绩溪县城西周氏宗族重建宗祠,规画既定,“于是诹日迁主,测影正位,前当孔道,后凿山丛,左购庐,右易地,以广厥基。伐石于浙, (辇)木于宣,任畚挶者呼邪,讦者运,甓者拖,垩帚者日指以千计,凡岁八稔而祠成。……是役也,经始于乾隆三十四年(1769年)四月朔日,落成于四十一年(1776年)十月,计银一万六千八百两有奇”[25]。

大建祠堂,是徽州宗族繁荣的第一个表现。

二、族谱修纂

歙县《桂溪项氏族谱》卷首《汪太傅公序》说:

“余家新安,居万山中,风淳俗古,城郭村落率多聚族而居,故于族谊最笃,而世家巨阀尤兢兢以修谱为重务。”

早在西晋咸宁年间(275—279年),“(程)延公尝为文以示子孙,有三世不修谱便为小人之戒”[26]。这个观点被儒家知识分子——特别是理学大师朱熹——大力倡导,成了徽州人的金科玉律。

徽州人认为,“立族之本,端在修谱。族之有谱,犹国之有史。国无史不立,族无谱不传”[27]。具体一点说,就是:“家之有谱,犹国之有史也。国而非史,则君臣之贤否,礼乐之污隆,刑政之臧否,兵机之得失,运祚之兴衰,统绪之绝续,无由以纪;家而非谱,则得姓之源流,枝派之分别,昭穆之次序,生卒之岁月,嫁娶之姓氏,出处之显晦,无由以见,国何以治,而家何以齐哉?”[28]绩溪《洪川程氏宗谱・洪川程敦睦堂世系谱序》引吕本中的话说:“国无国之道,而后国乱;家无家之道,而后家乱。故礼乐纲纪者,国之道也;宗法谱系者,家之道也。”

徽州人认为,“谱者,家之大典,姓氏之统于是乎出,宗祖之绩于是乎章,子姓之绪于是乎传,宗法于是乎立,礼义于是乎兴,胡可缓也”[29]。“夫谱者,收族之道,尊祖敬宗之本也”[30]。《新安月潭朱氏族谱》卷首《成化壬辰重修朱氏会谱序》说:“夫谱谍之作,所以原本始,序昭穆,隆宗支、别亲竦,属涣散,而厚人伦,其于风化之系重矣。”

徽州宗族把修纂族谱视为“盛典”[31]。

在族谱修纂开始之前,有的宗族举行祭祖宣誓典礼。如,《祁门善和程氏仁山门支修宗谱・经修谱述》说,修谱开始之前,“沐浴斋戒,祭告于我门祖祠神前,祝之曰:‘凡首事者无保其力,与事者共诚其心,纂校参考誓襄厥成。惟我祖神,正直聪明,锡福无疆,邦族之光。”

在族谱修成以后,许多宗族都举行祭祖典礼。如,清雍正四年(1726年),婺源武口王氏宗族续修统宗世谱杀青,“族人传知,谱事告竣,各派诣祖墓、统祠祭奠”[32]。绩溪《明经胡氏龙井派宗谱》卷首《明经龙井派续修宗谱记》说:“谱既成,族人皆会,置酒相庆,更荐俎豆,以告于列祖列宗,煌煌乎洵盛典也。”

清道光六年(1826年),黟县西递明经胡氏宗族为《西递明经胡氏壬派宗谱》修成,举行隆重的祭谱祭祖典礼。据《道光五年修族(?谱)帐录(丙辰)》记载,明经胡氏宗族本始堂、爱敬堂两祠,张灯结彩,以为祭祀之地。九月初三日祭义祖胡三及族祖七哲,初六日祭始祖胡昌翼,初九日祭始迁祖胡士良,“皆以谱”。从祭谱祭祖开始之日,请黄山和尚大启道场,在本始堂唪经三日,“诵经谢神,以迓神庥,以邀厚福”。同时,“合村禁屠,斋戒三日,以昭虔敬。”

为了表示祭谱祭祖典礼,“事至重也,礼至隆也”,西递明经胡氏宗族公议演戏致祭。据《道光五年修族(?谱)帐录(丙辰)》记载,戏有三班:曰庆陛;曰有庆;曰小春。戏台设三处:一在本始堂前;一在双溪口;一在上厅坦。自九月初三日至十二日,共演戏十天,唱六十余本。初六日大祭之日,“三处演戏,自辰至暮,自暮达旦,一日一夜,共演戏十本”,各方“来观者不下四万人”,乃黟县前所“未有之事”。

西递明经胡氏宗族《道光五年修族(?谱)帐录(丙辰)》记载:“凡大神会必有台阁,此我徽之风气使然也。”在举行祭谱祭祖之前和祭谱祭祖期间,西递明经胡氏宗族于爱敬堂门外“设台阁四座”。台阁有“扮戏之孩童”,有“上梯之勇士”。前者“以兆孩童之腾达”,后者“以表壮年之先登”。

为了荣宗耀祖,有的名门右族所修族谱,不仅刻印精美,纸张优良,装帧考究,而且卷帙浩大。清乾隆十八年(1753年)刻印的《休宁古林黄氏重修族谱》,八卷,版面长51公分,宽31.5公分。虽然用的是宣纸,但共计重量竟达十五公斤[33]。绩溪庙子山王氏宗族藏乾隆四十二年(1777年)修《新安武口王氏世系谱》一部,计四十大本,“装帙成箱”。太平天国革命时,庙子山王氏宗族为保护这部王氏大典,派精于少林武术、“数十人不能敌”的族人王兆盛“负之逃”。由此可以想见,这部族谱卷帙之大[34]。明万历三年刻本《汪氏统宗谱》,多达一百七十二卷。北京图书馆有一部存一百零八卷,竟有二十四册。清乾隆刻本《汪氏通宗世谱》,一百四十卷,目录二卷。北京图书馆存一百三十二卷,即达三十五册。乾隆二十五年刻本《重编歙邑棠樾鲍氏三族宗谱》,竟多达二百卷,卷首一卷。乾隆三十年刻本婺源《星源甲道张氏宗谱》,四十二卷,多达四十二册。

徽州宗族,不论大小,贫富,是望族,还是非望族,几乎都有族谱。根据“三世不修谱便为小人”的原则,许多宗族大约每隔一个甲子即重修一次族谱。明万历十四年(1586年),槐塘程氏宗族修谱以后,至清顺治九年(1652年)已过六十七年,“踰两世”未再修谱,江村程氏有的支丁“闻而惧焉”[35]。甚至有人“谆谆修族谱、修茔志,近则三年五年,远则三五十年,以其本固而末不摇”也[36]。

在“三世不修谱便为小人”的思想指导下,各个宗族都把修纂族谱当成宗族头等大事。所以,徽州族谱数量之多,恐怕其他地区能够与之相比的并不多,鸦片战争以来,虽然经过一次战火和多次浩劫,但现在保存和流传下来的徽州族谱总数,还是异常可观的。这些族谱分藏于:北京图书馆,中国历史博物馆,中国第一历史档案馆,中国社会科学院历史研究所,北京大学图书馆,河北大学图书馆,上海图书馆,南京图书馆,浙江省图书馆,安徽省图书馆,安徽省博物馆,黄山市博物馆,歙县博物馆……等几十个单位。此外,还流传到国外一大批。北京图书馆馆藏善本族谱共有四百二十七部,徽州宗族族谱占一半以上[37]。

徽州人大修族谱,耗费了大量人力和财力。如,明隆庆年间(1567—1572年),婺源县武口王氏修统宗世谱,肩事者“济济多人,经营十载有余”[38]。天启年间,(1621—1627年),武口王氏又修统宗世谱,“修者三十余人,历十二年而后成”,仅“各派往返食用工费重至数千金”[39]。清乾隆年间(1736—1795年),歙县棠樾、蜀源、岩镇鲍氏三族修纂《重编歙邑棠樾鲍氏三族宗谱》,棠樾输银二千三百二十两,蜀源输银一千二百两,岩镇输银四十四两,总共耗银三千五百六十四两[40]。道光五年(1825年),黟县西递明经胡氏宗族纂修《西递明经胡氏壬派宗谱》,共集资明经银四千六百零二两七钱四分六厘,最后总支出银五千三百四十四两七钱七分,兑除透用银七百四十二两零二分四厘[41]。

魏晋南北朝时期,实行九品中正制。族志是朝廷选举官吏的重要依据和参考。封建政府很重视族志的修纂,因此,出现了许多族志[42]。到唐初,皇帝还“命贤臣儒士而集族志”[43]。中唐以后,随着士族贵族的衰落和科举制度的发展,族志失去社会意义和政治意义。因此,族志已不多见。

但是,徽州地区例外。随着宗族的发展和族谱大量修纂,先后出现了3部族志。

1、《新安大族志》,陈栎编,抄本、康熙六年刻本;

2、《新安名族志》,程尚宽纂,嘉靖三十年刊本;

3、《新安休宁名族志》,曹嗣轩纂,天启六年刊本;

此外,还有清人龚自珍编的《徽州府氏族表》。这些族志的编纂说明什么呢?一方面说明宋元以来,特别是明清时期,徽州宗族十分繁荣,徽州是中国封建宗族制度一个典型地区。另一方面说明历史上徽州人的宗族观念特别深厚和强烈。一些名门右族子弟都以自己宗族的社会地位而自豪。仅靠族谱,还不能显示出这种优越的社会地位。于是,排座次、论序列的名族志就应运而生。[43]

大修族谱,是徽州宗族繁荣的第二个表现。

三、族田设置

徽州许多宗族都有族田。这种土地名目很多,有祭田(又曰祀田)、祠田、墓田、义田、学田、右文田、社田、公田……。这些不同种类的土地,既相互区别,又相互包含,都归宗族所有,所以,我们总称之为族田。

徽州的族田虽然种类很多,但是,重要的只有两种:一、祭田(祠田、墓田、社田田租主要都是用于祭祀,所以,基本上属于祭田);二、义田(学田、右文田、公田田租都是用于宗族的公益事业,所以,基本上属于义田)。

朱熹《家礼》规定:“初立祠堂,则计见田,每龛取其二十之一,以为祭田,亲尽则以为墓田。后凡正位祔者,皆仿此,宗子主之,以给祭用。上世初未置田,则合墓下子孙之田,计数而割之。皆立约闻官,不得典卖。”在徽州,朱熹的话就是经典,人们大都奉行不悖,所以,徽州宗族非常重视祭田的设置。徽州人认为,“祠而弗祀,与无同;祀而无田,与无祀同”[44]。“凡祭田之置,所以敬洁备物,诚不可缺”[45]。《古歙城东许氏世谱》卷七《许氏定规》记载说:

“祭之有田,业可久也。传曰‘无田不祭’,盖谓此尔。吾宗祭社、祭墓、祭于春秋,俱有田矣。”

休宁《江村洪氏家谱》卷十四《宗祠祀田记》说:

“宗祀之所赖以久远者,惟田。礼曰:惟士无田,

则亦不祭。田固蒸尝之所自出也。吾家宗祠既建,钟鼓既具,则春秋禋祀,所恃以备羊豕、洁粢盛,立百年不敝之贮者,非田不可。……后世子孙,即有公用急需,勿得妄动祀田。如弃田,是绝祖宗血食也。”

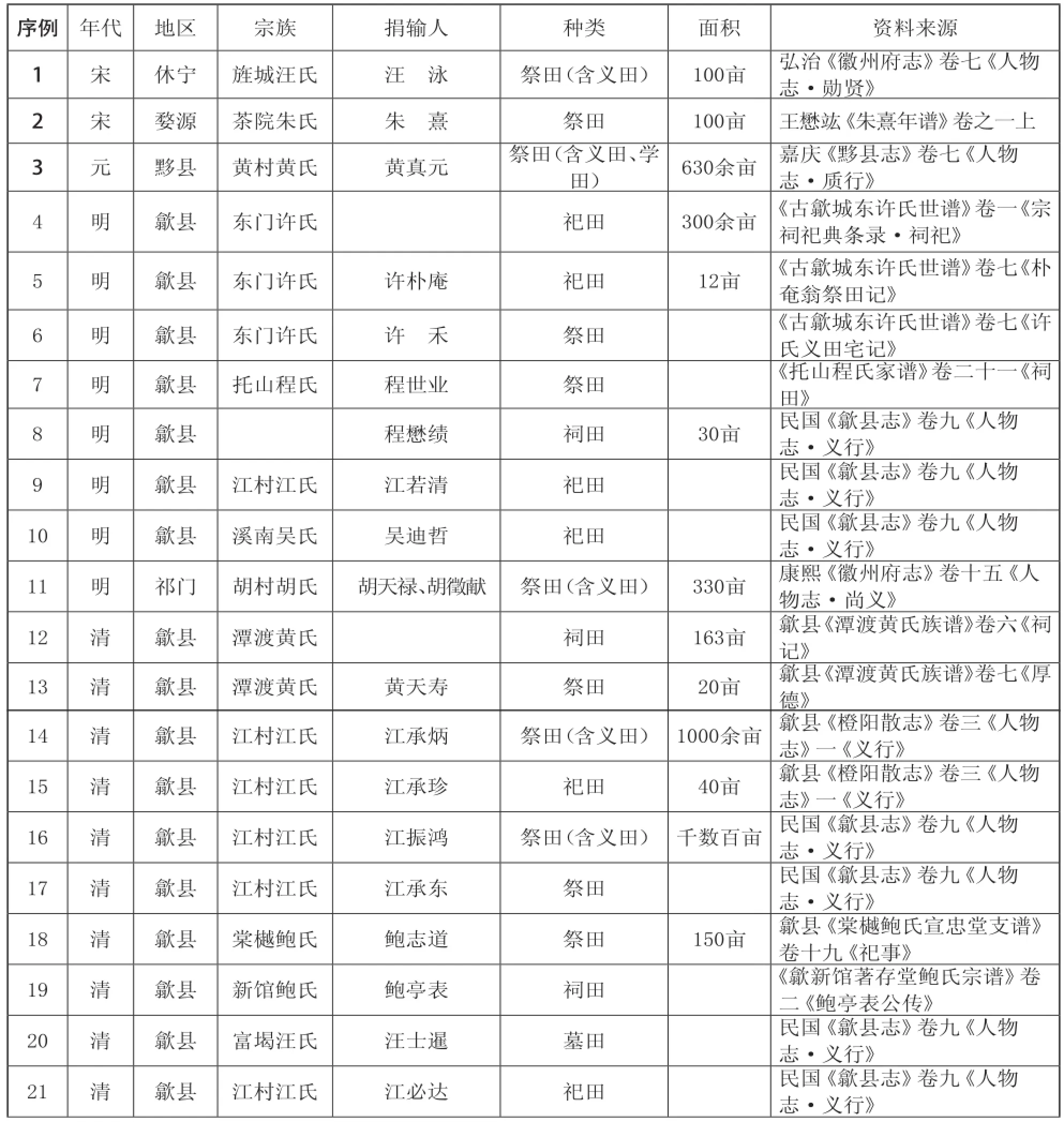

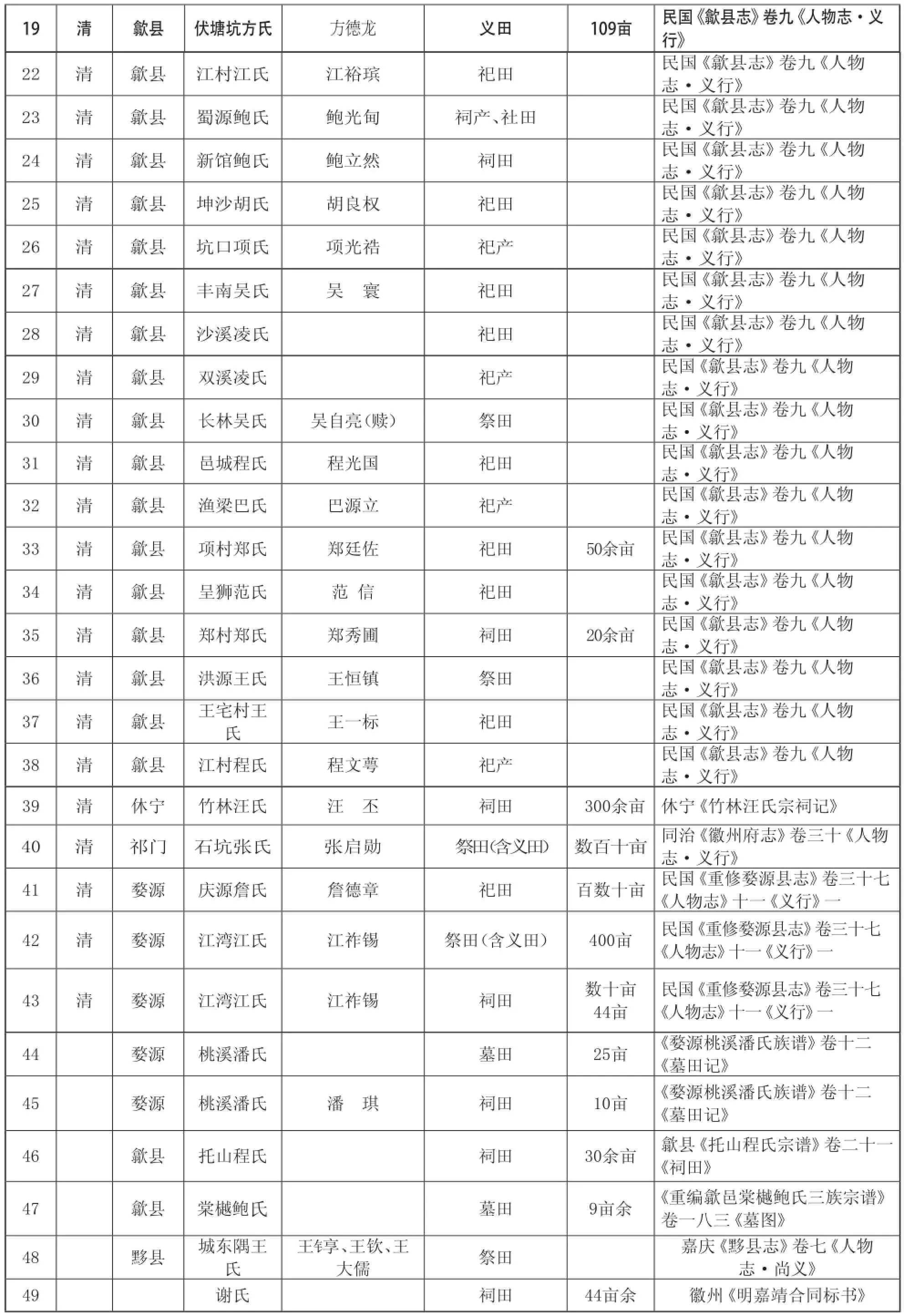

在历史上,徽州祭田(包括祠田、墓田、社田)没有统计数字。在徽州的地方志和族谱等历史文献中,祭田资料俯拾即是。由此可见。在徽州土地总量当中,祭田所占比例,恐怕是相当大的。现据部分资料制成《徽州宗族祭田(包括祠田、墓田、社田)举例表》如下:

义田,是用于赒济宗族贫困户、鳏寡孤独户和兴办公益事业的土地。据考,“义田之设,始于范文正公”[46]。《任衡朱公义田记》记载说:

“自宋范文正公创立义田,规模具备。明荆川唐氏以为得立宗之遗意。厥后希风往哲,接踵代兴。至我朝,世家大族有能遵行者,经大府题达,例得旌奖。其为风人心计,至深长也。”[47]

徽州人认为,“睦族敦宗,乡闾是尚。恤茕赈乏,仁义其深。里中义田之举,所以嘉惠通族之鳏寡孤独废疾者,至优至渥,诚善事也”[48]。歙县《棠樾鲍氏宣忠堂支谱》卷十九《鲍氏义田祀》说:

“周礼大司徒教民以六行,而任恤居其二。

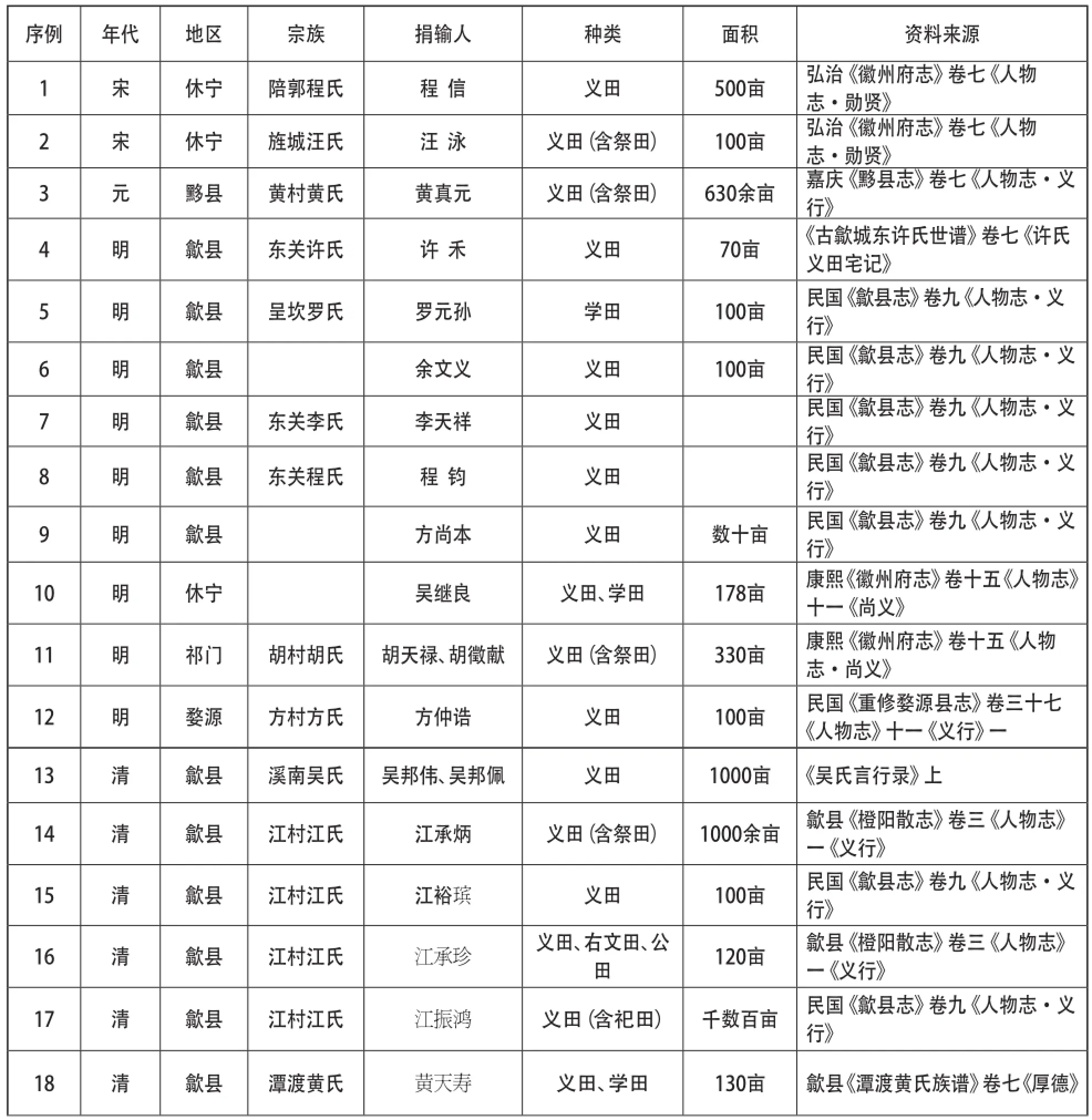

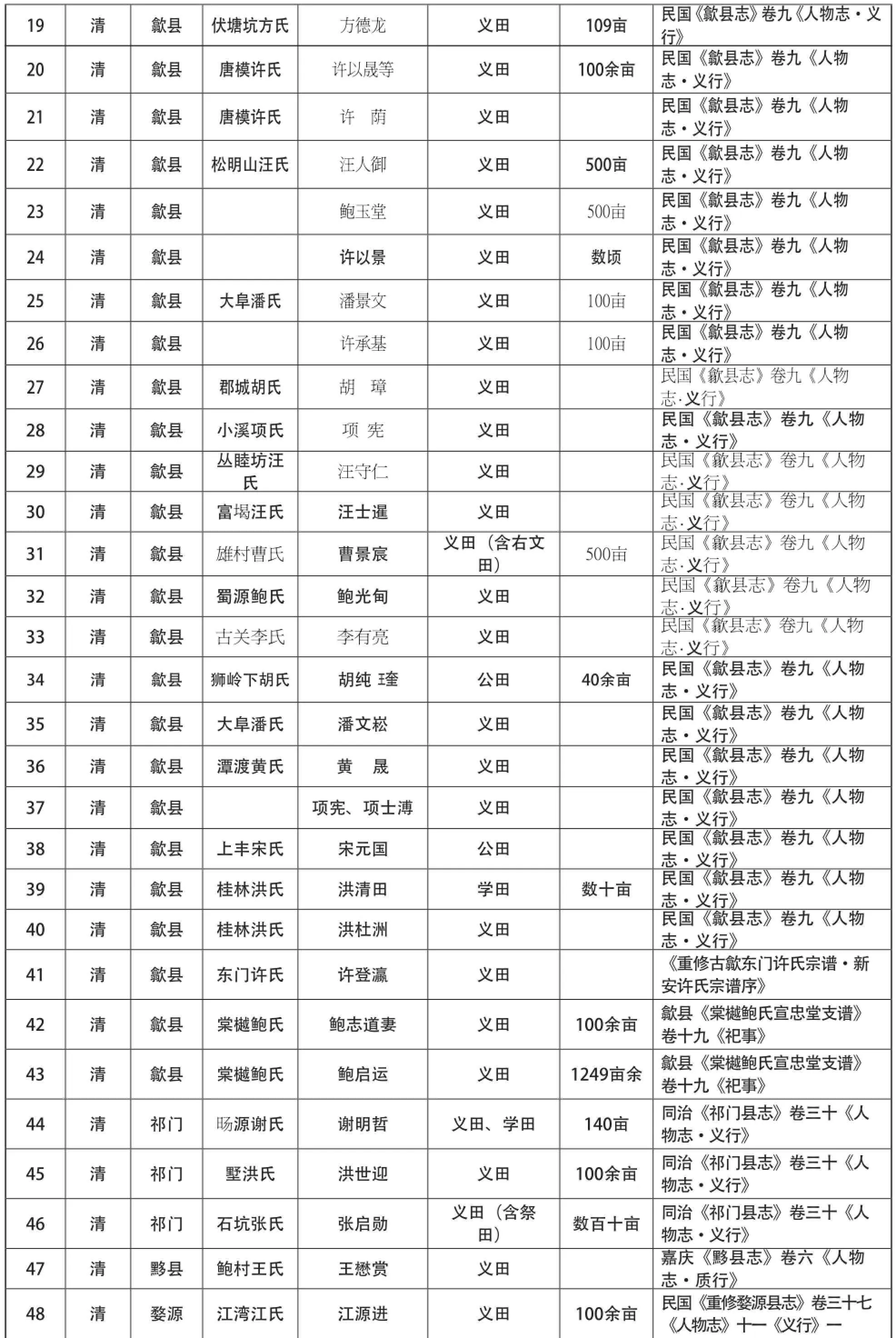

同祭田一样,在徽州地方志和族谱当中,义田资料也是俯拾即是,举不胜举,现在,根据徽州部分历史文献资料,制成《徽州宗族义田(包括学田、右文田、公田)举例表》如下:

徽州地理环境一个重要特点是:“山多田少”。宋代以来,人口增长较快。这就产生了一个严重的社会问题,即“田地少,户口多”[49]。

据历史文献记载,宋元以来,徽州没有“田连阡陌”,“岁收谷百万”的大地主。一般地主占有土地都在百亩左右。“田产千亩”即属于罕见的大地主。歙县槐塘程相在歙县和绩溪共占有土地三千亩,就我们所见到的资料,这个地主是天字第一号[50]。

但是,徽州不少宗族却占有大量土地。如,绩溪《上川明经胡氏宗谱・拾遗》记载:“吾族祀产最多,自宗祠、支祠,下逮近代各家,无不毕有。”休宁《古林黄氏重修族谱》卷一《祠宇祀产》记载:“祀田、地、山、塘,亩步四至,各有保簿开载,税入三甲黄宗祠户,十甲黄承祀户,上纳粮编。”绩溪城西周氏宗族《旧置田产》、《旧置北乡田产》、《旧置十五都田产》、《旧置地业》、《旧置山业》、《新置田产》、《修祠户》、《老配享》、《文会》、《上京户》、《能干会》、《税户》、《新管庄田产》、《新置产业归修祠户》、《新特祭配享产业》、《新特祭配享户》共十六项,总计有田近三百亩,地三十多亩,山二十余亩。此外,还有《十三都遥遥庄渊字等号田产》,总计租谷12,231斤,租芦8.5斗[51]。《金紫胡氏祠产册序》记载:“金紫家庙,产业颇丰,若无底籍流传,世远年湮,势难保无遗失侵占之弊。 ……爰将祠基屋业首列于前,各处坟茔继之,三则家边、东村、扬溪、丁家店、大石门、卓溪六柱田产,由近及远,雁编成本,颜曰《考据》,良有以也。”[52]上列《徽州宗族祭田(包括祠田、墓田、社田)举例表》和《徽州宗族义田(包括学田、右文田、公田)举例表》,仅宗族之人捐输这一项,歙县雄村曹氏宗族、松明山汪氏宗族、休宁陪郭程氏宗族、婺源江湾江氏宗族都占有土地五百亩;黟县黄村黄氏宗族占有土地六百三十亩;婺源盘山程氏宗族占有土地八百亩;歙县溪南吴氏宗族占有土地一千亩;歙县棠樾鲍氏宗族占有土地一千五百亩;歙县江村江氏宗族占有土地二千数百亩。

大置族田,是徽州宗族繁荣的第三个表现。

四、宗族活动

徽州宗族的集体活动非常繁多。有“元旦团拜”、“接春”、“元宵”、“春祭”、“标祀”、“中元”、“秋祭”、“冬祭”、“烧年”、“祖先忌日”……。宗族成员之间“喜庆相贺,忧戚相吊”,是经常性的集体活动。此外,还有迎神赛会,等等。

据历史文献记载和社会调查资料,在众多的宗族集体活动中,重要的活动有元旦团拜、春祭、秋祭、冬祭和标祀。

在历史上,农历元旦这天,徽州宗族绝大多数都举行“元旦团拜”。徽州人把元旦团拜视为“叙昭穆,秩名分,重本慎始之道”的一项重大集体活动[53]。为了表明这个活动的重要性,许多宗族都在族规家法中作了明确的规定。如,《歙新馆著存堂鲍氏宗谱》卷三《祠规》关于元旦庆贺仪节的规定说:

“黎明,管年者令人满街鸣锣一次。凡老少冠者,俱着吉服诣祠。到齐,祠内鸣钟三次,礼生二人,一东一西,唱序立,行谒庙礼。四拜毕,行团拜礼,循世次名分列东西,排班序立,行二拜…… 。至巳时,各家妇人止许髻簪尾冠青布衫,齐赴祠,行谒庙礼。四拜毕,行团拜礼,二拜……”

徽州宗族农历元旦团拜活动的最大特点是:男女老少全部参加。在徽州宗族的族规家法中,关于农历元旦团拜的规定虽然不完全相同,但都是先行谒庙礼(即拜祖先),后行团拜礼(宗族族人互相拜)。团拜礼毕,依昭穆序次而坐,饮“利市酒”。然后,按人头发“和合饼”。

春祭、秋祭和冬祭,是徽州宗族最隆重的祭祀祖先的集体活动。有的宗族只举行春祭和冬祭,有的宗族既举行春秋二祭,又举行冬祭。祭祀全在祠堂举行。

《新安黄氏大宗谱》卷二《溪西叙伦堂记》说:“今夫家必有庙,庙必有主,禋祀蒸尝,时必有祭。”徽州人认为,“礼有五,莫重乎祭。祭者本其孝敬,而时合天道,物从王制”[54]。休宁《茗洲吴氏家典》卷二《祭田议》说:

“治人之道,莫急于礼;礼有五经,莫重于祭……。是故先王萃合人心,总摄众志,既立之庙,又定之祭。”

春祭、秋祭和冬祭,是徽州宗族祭祖大典。祭祀之日,一些名门右族大都鸣号通知,齐集族众。钟鼓齐鸣,香烟缭绕,族众济济,庄严肃穆。一切礼节,“谨遵朱子《家礼》”[55]。

徽州宗族普遍规定,祭祖大典,凡是能够参加的成年子弟,必须一律参加。如,歙县新馆鲍氏宗族《祠规》规定:“祠祭日,凡派下子孙在家者,俱要齐集;如无故不到者,罚银三分。六十以上者,不论。管祭者稽查。”[56]绩溪上庄胡氏宗族《新定祠规二十四条》崇祭祀规定:“凡祭祀,春以春分日举行,冬以冬至日举行……有无故不到及怠慢失仪者,罚”;“凡派下子孙,有不祀其祖考者,革出,毋许入祠”[57]。

许多宗族还对老人和未冠者作了具体规定。如,歙县棠樾鲍氏宗族规定:“年七十老人不能行礼者,准祭后补拜”;“未冠八岁以上,即命与祭,俾自幼习知礼节”[58]。《潭渡孝里黄氏家训》规定:“子弟五岁以上,每谒祖、讲书及忌辰祭祀,务令在旁观看学习,使之见惯。”[59]

有的宗族规定,男女俱要参加祭祖大典。如,黟县《环山余氏宗谱》卷一《余氏家规》规定:祭日,“达旦黎明,鸣鼓一周,男女俱要鲜洁衣冠,照依排定班次,随班行礼。”

标祀,又曰“挂钱”(即清明扫墓),是徽州宗族一项重大集体活动。徽州人认为,祖墓是“祖宗体魄所在”[60],或者说,“系祖宗藏魄之所”[61];标祀是展亲大典。《休宁宣仁王氏族谱•宗规》说:

“祠宇宗祖神灵所依,墓冢宗祖体魄所藏。子孙思宗祖不可见,见所依所藏之处,即如见宗祖也。祠祭、墓祭皆属展亲大礼,必加敬谨。”

徽州人认为,宗族子弟诣祖墓参加标祀活动,是尊祖敬宗的重要表现;反之,就是最大“不孝”。歙县《潭渡孝里黄氏族谱》卷六《祠祀》记载说:

“子姓不肯遍诣各墓展拜,唯于给票(即颁发“胙筹”——引者)之处支领。是其胸中只重斤许猪肉,全无尊祖敬宗之心,不孝孰甚。”

历史上,徽州人特别重视“风水”。到处寻觅“风水宝地”,造成许多宗族祖墓既分散,又遥远。宗族子弟不愿多跑路,费时间,“遍诣各墓展拜”。许多宗族族规都规定,对“不肯遍诣各墓展拜”的宗族子弟“罚胙”。在那个时代,“斤许猪肉”——大多数宗族胙肉为一斤——对贫穷的宗族子弟的诱惑力还是不少的。

一个人口众多的名门右族,标祀队伍往往浩浩荡荡,车水马龙。据历史文献记载,歙县黄墩是徽州黄氏始祖墓所在地。明万历二十年(1592年)三月初五日,徽州黄氏“各派至黄墩,肇兴祀典。于是缙绅文学五十余人,仆从车舆骈阗一市。祭奠礼仪森备,炫煌睹听,观者云集”[62]。这是一次大规模的黄氏标祀盛典。歙县棠樾鲍氏宗族去里田祖墓标祀,不仅有乘车的,骑马的,而且还有坐轿的[63]。许多宗族通过标祀活动,显示自己宗族的社会地位、政治势力和经济力量。

徽州人认为,祭祖贵在一个“诚”字,“以诚敬为先”。歙县东门许氏宗族《许氏家规》说:“人本乎祖而祭于春秋,所以报本返始以伸孝思焉尔。于此不用其诚,恶乎用其诚。”[64]遵循朱熹《家礼》精神,祭品“虽称家之有无,清素为上”[65]。

但是,徽州人有一条重要生活准则:活着的人要节俭,故去的祖先要丰盛。所以许多名门右族用于祭祀祖先的费用是很大的。例如:清嘉庆十年(1805年),歙县棠樾鲍氏宗族规定祭祀费用:

春社祭品约用钱: 4,980文

中元祭品约用钱: 2,884文

秋社祭品约用钱: 4,098文

冬至祭品约用钱: 18,877文

烧年祭品约用钱: 4,098文

七次忌辰约用钱: 4,008文

古城关祭品约用钱: 5,815文

里田祭品约用钱: 4,812文

画山园、西沙溪祭品约用钱:3,576文

这个宗族每年用于祭祀祖先费用总计53,148文,支丁胙酒钱全部未算在内[66]。歙县东门许氏宗族春秋二祭,每祭“计用豚胙五十余口,约二千余斤,鸡百只,鱼百尾,枣栗时果各百斤,蜡烛百斤,焚帛百端,香楮蔬肴美醢之类不及悉纪。”许氏宗族规定:“各分分受胙肉九斤,各收献卓仪品分献之胙”。他们认为,这是“上妥祖宗之灵,永享蒸尝之祀;下荫子姓之蕃,世守不易之规也。”东门许氏宗族巨额的祭祖费用,靠的是“先世置有祀田三百余亩,岁之谷利三千余斛,及外之山塘屋舍之子利若干”[67]。黄氏家族黄墩墓祭祭品:

“猪一口,羊一腔,糖献五色,饼锭五色,粘果五色,罩果五色(套花全),鲜献五色,煎炸五色,酒肴四桌,三馔四桌,随食四桌,饼锭四桌,果子四桌,面饼四桌,小糖狮四桌,插花三十支,衣冠六身(男四,女二),绢帛六副,香烛七对,金银纸钱,祀后土三牲一副,酒米三斗,饭米三斗,柴油盐酱醋菜……。”[68]

大搞宗族活动,是徽州宗族繁荣的第四个表现。

[1] 程一枝:《程典》十二《本宗列传》第二下,万历二十六年家刻本。

[2] 程昌:《窦山公家议》卷三《祠礼仪》,万历刻本。

[3] 《新安歙西溪南吴氏世谱•续刻溪南吴氏世谱叙》,明末清初抄本。

[4] 歙县《济阳江氏宗谱》卷首之二《艺文•江氏元善堂图记》,道光十九年木活字本。

[5]《绩溪仁里程世禄堂世系谱》卷末上《墓图》,宣统三年活字本。

[6] 黟县《环山余氏宗谱》卷二十一《衡公祠记》,民国六年木活字本。

[7] 《重修古歙东门许氏宗谱》卷八《宗祠规条议》,乾隆二年刻本。

[8] 歙县《方氏族谱》卷首《方氏族谱序》,清康熙四十年刻本。

[9] 歙县《潭渡孝里黄氏族谱》卷首《修谱随记》,雍正九年刻本。

[10] 歙县《潭渡孝里黄氏族谱》卷六《祠祀》,雍正九年刻本。

[11] 歙县《棠樾鲍氏宣忠堂支谱》,清嘉庆十年家刻本。

[12] 黟县《明经胡氏存仁堂支谱》卷首,谢永泰《序》,清同治八年刻本。

[13] 绩溪《上川明经胡氏宗谱》下卷之下《拾遗》,清宣统三年木活字本。

[14] 《黟县南屏叶氏族谱》卷一《祠堂》,清嘉庆十七年木活字本。

[15] 歙县文化局编:《歙县文物志》。

[16] 休宁《古林黄氏重修族谱》卷一《祠宇祀产》,明崇祯十六年刊本。

[17] 《重修古歙东门许氏宗谱》卷八《规约•宗祠新置义田规约》,清乾隆二年刻本。

[18] 《古歙昉溪许邦伯门修建祠记汇存•重建邦伯门敦本堂祠记》,民国二十二年铅印本。

[19] 《歙新馆鲍氏著存堂宗谱》卷二《家传•八公合传(并序)》,清光绪元年著存堂活字本。

[20] 歙县《桂溪项氏族谱》卷二十二《祠祀•建祠原始》、《祠祀•修祠继述》,清嘉庆十六年刊本。

[21] 歙县《潭渡孝里黄氏族谱》卷六《祠祀•新建享妣专祠记略》,雍正九年刻本。

[22] 《新安月潭朱氏族谱》卷二十二上《丙寅重修祠堂记》,民国二十二年木活字本。

[23] 休宁《竹林汪氏宗祠记》。

[24] 歙县《济阳江氏族谱》卷首之二《艺文•江村敦本堂经略》,道光十九年木活字本。

[25] 《绩溪城西周氏宗谱》卷之首《重建宗祠记》,清光绪三十一年木活字本。

[26] 歙县《槐塘程氏重续宗谱•订正程氏屡代编续总谱得失序(出槐阴堂水木图)》,清康熙十二年刻本。

[27] 绩溪《盘川王氏宗谱》卷之首《凡例》,民国十年活字本。

[28]《歙西溪南吴氏世谱》,肖迁《序》,明末清初抄本。

[29] 程一枝:《程典》十二《本宗列传》第二下,万历二十六年家刻本。

[30] 歙县《托山程氏家谱•托山程氏重修本支谱后序》,明崇祯九年刻本。

[31] 婺源《詹氏宗谱》卷首《会修宗谱公启》:“谱修之牒,今为盛典”,光绪五年刻本。

[32] 婺源《武口王氏统宗世谱》卷首《续修统谱序》,清雍正四年刻本。

[33] 参见叶显恩:《明清徽州社会与佃仆制》,安徽人民出版社1983年版,第172页。

[34]《绩溪庙子山王氏谱》卷二十,民国二十四年排印本。

[35] 《绩溪仁里程世禄堂世系谱》卷首上《编修周渔先生槐塘显承堂重续宗谱序》,清宣统三年刻本。

[36] 《歙西溪南吴氏世谱》,吴玮:《先茔志后序》,明末清初抄本。

[37] 《北京图书馆古籍善本书目》第492-534页。

[38] 婺源《武口王氏统宗世谱》卷首《续修希翔公支下统宗谱序》,清雍正四年刻本。

[39] 婺源《武口王氏统宗世谱•凡例》,清雍正四年刻本。

[40] 《重编歙邑棠樾鲍氏三族宗谱》卷二○○《刊谱输金》,清乾隆十二五年一本堂家刻本。

[41] 黟县西递胡氏宗族《道光五年修族(?谱)帐录(丙辰)》,抄本。

[42]《隋书》卷三十三,中华书局标点本。

[43] 参见程尚宽《新安名族志》,明嘉靖三十年刻本。

[44] 《古歙城东许氏世谱》卷七《朴庵翁祭田记》,明崇祯七年家刻本。

[45] 黟县《环山余氏宗谱》卷一《余氏家规》,民国六年木活字本。

[46] 歙县《棠樾鲍氏宣忠堂支谱》卷十九《鲍氏义田记》,清嘉庆十年家刻本。

[47]《新安月谭朱氏族谱》卷二十二下,民国二十年木活字本。

[48] 歙县《桂溪项氏族谱》卷首《凡例》,清嘉庆十六年刊本。

[49] 弘治《徽州府志》卷二《食货志•田地》,上海古籍书店1982年《天一阁藏明代方志选刊》。

[50] 歙县《槐塘程氏重续宗谱•会通宗述》,清康熙十二年刻本。

[51]《绩溪城西周氏族谱》卷二十,清光绪三十一年木活字本。

[52] 绩溪《金紫胡氏家谱》卷首下《艺文》,清光绪三十三年刊本。

[53]《古歙城东许氏世谱》卷七《许氏家规》,明崇祯七年家刻本。

[54] 休宁《陈氏大成宗谱》卷五《祭祀志》第三,明嘉靖六年刻本。

[55] 绩溪《上川明经胡氏宗谱》下卷之中《新定祠规二十四条》,清宣统三年木活字本。

[56]《歙新馆鲍氏著存堂宗谱》卷三,清光绪元年著存堂活字本。

[57] 绩溪《上川明经胡氏宗谱》下卷之中,清宣统三年木活字本。

[58] 歙县《棠樾鲍氏宣忠堂支谱》卷十七《祀事•值年规例》,清嘉庆十年家刻本。

[59] 歙县《潭渡孝里黄氏族谱》卷四,雍正九年刻本。

[60] 《重修古歙东门许氏宗谱》卷八《许氏家规》,清乾隆二年刻本。

[61] 黟县《环山余氏宗谱》卷一《余氏家规》,民国六年木活字本。

[62] 歙县《潭渡孝里黄氏族谱》卷五《祖墓》,雍正九年刻本。

[63] 赵华富:《歙县棠樾鲍氏宗族个案报告》,《江淮论坛》1993年第2期。

[64] 《重修古歙东门许氏宗谱》卷八《许氏家规》,清乾隆二年刻本。

[65] 婺源《武口王氏统宗世谱•宗规》,清雍正四年刻本。

[66] 歙县《棠樾鲍氏宣忠堂支谱》卷十七《祀事•值年规例》,清嘉庆十年家刻本。

[67]《古歙城东许氏世谱》卷一《宗祠祀典条录•祠祀》,明崇祯七年家刻本。

[68] 歙县《潭渡孝里黄氏族谱》卷五《祖墓》,雍正九年刻本。

责任编辑:侯德彤

On the Prosperity of Clans in Huizhou

ZHAO Hua-fu

(Center for Huizhou Studies, Anhui University, Hefei 230036, China)

Since the Song and Yuan dynasties, especially during the Ming and Qing dynasties, the clans in Huizhou were particularly prosperous and Huizhou became a typical area of Chinese clan system. This prosperity includes the construction of ancestral temples, making clan pedigree charts, setting up clan fi elds, and clan activities. Many clans spent huge sums of money in building these temples, buying land and holding activities and making family tress.

clan in Huizhou; prosperity; ancestral temple; clan pedigree; clan fi eld; activity

C913.11

A

1005-7110(2010)02-0096-12

2010-03-26

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(07JJD770113)

赵华富(1929-),男,山东龙口人,安徽大学徽学研究中心教授,安徽大学历史系教授,主要从事徽学研究。