城镇低收入人群社会救助需求的微观影响因素研究——基于苏州、深圳调查数据的分析

2010-03-06王立剑

王立剑

(西安交通大学 人文社会科学学院,陕西 西安 710049)

一、引 言

根据国家统计局确认的 8%的城镇贫困人口比例推算,2008年我国城镇低收入人群有 4853.36万人;加上农村进城务工人员中的低收入人群 2500万人,城镇无劳动能力、无法定供养人和无其他收入来源的 “三无人员”230万人,我国居住在城镇的低收入人口共 7583.36万人。但是,2008年,全国享受社会救助的城镇低收入人群 2363.1万人,占城镇低收入人口的 31.16%;全国城市最低生活保障的人均保障标准 205.3元/月,仅为当年城镇居民人均可支配收入的 15.61%;医疗救助、住房救助、失业救助等社会救助项目上处于改革、完善阶段,未能做到 “需者被助”。城镇低收入人群社会救助供给与需求的差异已成为城镇低收入人群社会保障的重要矛盾。

为了保障城镇低收入人群的生存权益,我国急需建立一套自下而上的测定城镇低收入人群社会救助需求的体系,使政府在民生问题上,变被动为主动,根据城镇低收入人群的社会救助实际需求,提供制度供给。城镇低收入人群社会救助需求测定需要明确影响社会救助需求的因素。Hans-Werner Sinn[1]认为场引导与政府当前的社会救助项目相结合的方式,是使低收入者摆脱困境的最有效途径;Schmulowitz[2]针对低收入人口的补充保障收入的机制与作用,强调社会工作应更多的进入贫困人口的经济生活。Albanese[3]从收支的角度对低收入者的社会角色作了分析,并提出完善的社会救助体系首先应是政策上的优惠;Ben Hall[4]认为要提高城镇低收入者的生活质量,并以生育为例对伦敦的低收入者社会救助体系进行了分析。国内学者华迎放[5]对城市贫困人群就业救助的分析,滕晓浩[6]以武汉市为例对城市低收入人群住房保障的讨论,梅建明等[7]借助武汉市 387户低保家庭的资料对低保救助制度的满意程度进行的调查分析等,都表明针对城镇低收入人群的各项保障制度保障效果不太理想。从作者检索的文献来看,国内外学者注重于研究制度内社会救助项目的现状、问题与对策,而对社会救助需求的相关研究较少,尤其是涉及社会救助需求微观影响因素的文献更少。

为了研究影响社会救助需求的微观因素,本文选择了城镇居民收入差异性较强的苏州市和深圳市作为调查区域,以16-89岁的城镇居民为调查对象,通过多阶段整群随机抽样,对苏州市苏州工业园区、吴中区、相城区、虎丘区的2100人,深圳市龙岗区、福田区、罗湖区、南山区的 3500人进行了问卷调查,其中苏州市有效问卷 2039份,有效率97.10%,深圳市有效问卷 3400份,有效率为 97.14%。选择收入较低的 20%的城镇居民作为城镇低收入人群,得到苏州市的分析样本 407份,深圳市的分析样本 680份,共 1087份,达到了数据统计分析的要求。

在对苏州市 2039份、深圳市 3400份调查数据进行描述性统计分析后发现:苏州市被调查者平均年龄为 31.9岁,标准差为 12.07岁,9年义务教育以下学历者 68.5%,大专及大学本科的占到 31.0%,研究生占到 0.6%,56.60%的居民月收入水平大部分在 1001~2000元之间,89.5%的被调查者为企事业单位的固定职工、长期合同工或临时合同工;深圳市被调查者平均年龄为 30.48岁,标准差为 10.07岁,9年义务教育以下学历者 67.0%,大专及大学本科的占到31.7%,研究生占到 1.3%,56.9%的居民月收入水平在 100~3000元之间,80.8%的被调查者为企事业单位的固定职工、长期合同工或临时合同工。与 2007年苏州市和深圳市的统计年鉴相比较,发现这一抽样结果与公开统计数据基本吻合,因此,在对低收入者的调查数据进行分析时没有对数据进行加权处理。

本文采用多元阶层回归分析法,以社会救助需求为因变量,分别以影响社会救助需求的人口因素、生存因素和发展因素所包括的 15个子因素为自变量,运用 1087份问卷调查数据,依次分组进入回归方程,以检验各个微观因素对社会救助需求的影响力。研究发现影响城镇低收入人群社会救助需求的积极因素按照影响力大小排序为:收入水平、养老投入、文化程度、月收入的储蓄比例、年龄、婚姻状况;消极因素按照影响力大小排序为:性别、找新工作的难易程度、住房面积、职业性质、未来生活预期、家庭人口数、户籍类别、社会支持、支出水平。

二、变量与方法

1.影响城镇低收入人群社会救助需求的微观因素

“城镇低收入人群”是一个动态的概念,也是一个相对的概念。动态性反应在随着时间的迁移,必然有成员退出城镇低收入人群也有成员进入到城镇低收入人群内,且城镇低收入人群的平均收入水平将随着时间迁移而不断提高;相对性是指城镇低收入人群是相对于城镇中、高收入人群而存在的,无论社会成员的收入状况如何,只要不是平均分配就会存在收入的差异,那么就必然存在低收入人群。本文借鉴《中国统计年鉴》的做法,将收入较低的 20%的城镇居民界定为城镇低收入人群。

经济学上的需求是指消费者在一定时期内,在各种可能的价格下愿意并且能够购买的商品或劳务的数量。城镇低收入人群社会救助需求的概念包含两方面内容:一是支付意愿,即城镇低收入人群享受社会救助的主观愿望;二是支付能力,即城镇低收入人群享受的社会救助影子价格与享受数量的乘积。本文主要从城镇低收入人群自身出发,讨论微观因素对城镇低收入人群社会救助需求的影响。结合相关学者的研究成果,本文假设:

假设一:城镇低收入人群的人口因素,包括性别、年龄、文化程度、家庭人口数、婚姻状况、户籍类别等,对社会救助需求产生影响。

男性对社会救助的认知程度和支付意愿强于女性;与年幼者相比年长者有着更迫切的社会救助需求;教育程度的高低在一定程度上决定了收入水平,从而影响需要社会救助的概率;家庭人口数越多,生活的压力越大,对社会救助的需求量也越大;婚姻状况从一个侧面反映了一个家庭的生活状况,也能影响社会救助需求;户籍类型包括农村常住人口、城镇常住人口和进城务工人员三类,不同户口类型的居民对社会救助的需求程度不同,依次为本地农村户口、进城务工人员、城镇常住人口。

假设二:城镇低收入人群的生存因素,包括职业性质、收入水平、支出水平、住房面积、社会支持等,对社会救助产生影响。

城镇低收入人群的社会救助需求与职业性质密切相关,考虑到不同职业的人收入的差异,长期合同工相对于短期合同工的社会救助需求偏弱;收入水平与社会救助需求呈负相关关系,收入水平越高,社会救助需求水平越低,反之亦然;支出水平与社会救助需求呈正相关关系,支出水平越高,可能的社会救助需求就越大;住房面积直接反映了家庭生活的困难程度,住房面积越小,社会救助需求就越强烈;社会支持是指享受的社会保险项目,实践证明,享受的社会保险项目越多,社会救助的需求量就越小。

假设三:城镇低收入人群的发展因素,包括找新工作的难易程度、月收入的储蓄比例、养老投入、未来生活预期等,对社会救助产生影响。

城镇低收入人群的个人发展前景影响着他们社会救助需求的时限和总量。找新工作的难易程度反映了个人的整体素质,找到新工作越容易,社会救助需求就越小;月收入的储蓄比例和养老投入反映了个人对未来生活风险的规避程度,储蓄比例和养老投入额越高,社会救助需求越小,反之亦然;对未来生活的预期反映了个人对长远生活状态的看法,预期越低,那么可能接受社会救助的概率就越大,预期越高,概率就越小。

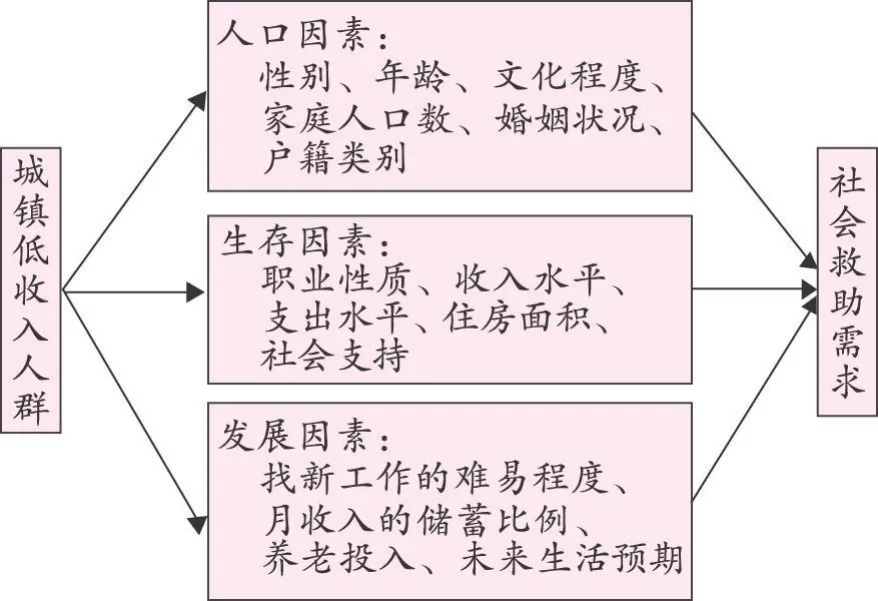

以上述假设为基础,本文构建了如图 1所示的城镇低收入人群社会救助需求微观影响因素理论框架。

图 1 理论构建

根据图 1,本文的变量赋值见表 1。

2.数据分析方法

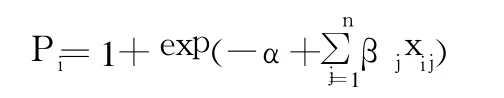

设:Pi表示城镇低收入人群需要社会救助的概率;βj表示第j个影响因素;α表示常数项,为回归截距;i表示第 i个被调查者,i∈(1,1087),当 i∈(1,407)是表明此被调查者是来自苏州市,当i∈(408,1087)表明此被调查者是来自深圳市;xij表示第 i个样本的第 j个影响因素;n表示影响因素的个数。

表1 变量赋值表

社会救助需求的多元阶层回归模型为:

城镇低收入人群是否具有社会救助需求是一个二响应因变量问题,假设具有社会救助需求时为 1,不具有社会救助需求时为 2,那么将人口因素类变量、生存因素类变量和发展因素类变量依次带入上述模型,即可得到个因素对社会救助需求的影响程度。

三、数据处理

以人口因素、生存因素、发展因素所涵盖的子因素为自变量,依次分组进入回归方程,以检验各个变量对社会救助需求的影响力。在进行多元阶层回归分析时,不再将苏州和深圳的数据分开处理。为了保证结果的科学性,首先应对所有的影响因素进行 χ2检验,以找到具有显著影响的因素。χ2检验结果见表 2。

设定 α=0.05,若 Asymp.Sig≤0.05,则解释变量对因变量有显著影响。根据 χ2检验的数据结果,15个微观影响因素对社会救助需求都有显著影响。

对这些因素与社会救助需求作逐步向前的 Logistic回归分析。“B”代表该因素对需求的影响系数,“+”表示正面影响即对社会救助需求起正面作用,“-”表示负面影响;“S.E”表示影响力的标准差;“Wald”表示 Wald检验统计量;“Sig”表示显著水平;“Exp(B)”表示发生比率。模型的统计结果见表 3。

表 2 城镇低收入人群社会救助需求影响因素 χ2检验结果

表 3 城镇低收入人群社会救助需求影响因素 Logistic回归结果

四、结果分析

根据表 3,影响城镇低收入人群社会救助需求的积极因素按照影响力大小排序为:收入水平、养老投入、文化程度、月收入的储蓄比例、年龄、婚姻状况;消极因素按照影响力大小排序为:性别、找新工作的难易程度、住房面积、职业性质、未来生活预期、家庭人口数、户籍类别、社会支持、支出水平。

在人口因素中,性别对社会救助需求的影响最大,且女性的社会救助需求远大于男性;其次为文化程度,有意思的是,在被调查的城镇低收入人群中,文化程度越高,社会救助需求反而越大,这似乎不符合常理,但在城镇低收入人群这个特殊人群中,文化程度越高,对社会救助的认识越深,社会救助需求也就越大。其他因素的回归结果表明,家庭人口数越多社会救助需求越大,年龄越大社会救助需求越大,结婚的比未婚的社会救助需求大,进城务工人员比城镇常住人口社会救助需求大。

在城镇低收入人群生存因素中,影响最大的是收入水平,它与社会救助需求成正相关关系,即收入水平越高的社会救助需求反而越大,这也是由低收入人群的特殊性决定的。这这些低收入者中,收入相对较高的人的社会救助意识较强,更倾向于选择社会救助;负面影响因素中,住房面积的影响最大,即低收入人群所拥有的住房面积越大,社会救助需求越小,反之亦然。此外,职业性质、支出水平、社会支持等因素都对社会救助需求产生负面作用。

在发展因素中,月收入的储蓄比例和养老投入对社会救助产生正面影响,月收入储蓄比例越大、养老投入越多社会救助需求就越大;找新工作的难易程度、对未来生活的预期对社会救助产生负面影响,找到新工作越容易、对未来生活的预期越好,社会救助需求就越小。

总体而言,生存因素对社会救助需求产生积极影响,影响程度为0.405;人口因素和发展因素对社会救助需求产生消极影响,影响程度为 -0.079和 -0.055。

[1]Hans-Werner Sinn.Migration and Social Rep lacement Incomes:How to Protect Low-Income Workers in the Industrialized Countries Against the Forces of Globalization and Market Integration[J].International Tax and Public Finance,2005,12(4):375-384.

[2]Schmulowitz Jack.Commentary:SSIAnd The Low-Income Population[J].Social Security Bulletin,1988,51(9):18-39.

[3]Albanese,Maria Luzarraga.New form for employers hiring from low-income groups[J].Journal of Accountancy,1997,183(1):26-36.

[4]Ben Hall.Government leftstruggling tomeet target of halving child poverty low income families[J].Financial Times,2007,(22):17-28.

[5]华迎放.城市贫困人群的就业保障 [J].经济研究参考,2004,(11):2-18.

[6]滕晓浩.构建城市低收入人群住房保障制度的思考[J].生产力研究,2006,(9):152-153.

[7]梅建明,刘频频.城市低保人群的社会经济特征及低保救助制度——对武汉市 387户低保家庭的调查分析[J].中南财经政法大学学报,2005,(5):15-20.