构建 “三类型区”城乡低保统筹模式——以安徽省为例

2010-03-06戴卫东

戴卫东

(安徽师范大学 社会学院,安徽 芜湖 241003)

一、问题的提出

长期以来一直沿袭的二元社会经济结构,我国城乡在面临户籍制度、分配制度、就业制度等巨大差异的同时,社会保障制度同样呈现出明显的二元特征。退休养老、疾病医疗、救济贫困、保障就业及教育、住房等基本构成了城镇社会保障体系,农村只有一些救灾、“五保”制度以及特困救助。二元社会保障制度既不公平也缺乏效率。究其原因,无不与城乡壁垒的存在和二元社会保障制度的固有局限有密切的关系,正是这些原因使得城乡两种社会保障制度无法互通有无,也很难转移和进行有机衔接。随着我国工业化、城市化进程的加快以及产业结构的调整,农村劳动力必然向城市大量转移,二元社会保障体制的局限性不断显现出来,并且成为制约城乡统筹的一大瓶颈。因此,要实现城乡统筹发展,作为其重要支柱的社会保障制度的城乡统筹必须走在前头。

众所周知,社会保障制度由社会救助、社会保险、社会福利及慈善事业和企业年金等所组成,体系庞大又复杂。城乡社会保障如何统筹发展?有学者指出,社会救助是社会保障逐步由 “城乡分治”走向 “城乡统筹”、由 “碎片化”转为 “体系化”的最好 “突破口”(景天魁,2004[1];童星,2009[2])。换句话说,城乡社会救助统筹发展是城乡社会保障制度统筹发展的起点。在社会救助制度包含的最低生活保障制度 (简称 “低保”,下同)、医疗救助、住房救助、教育救助、五保户救助、流浪乞讨人员救助以及法律救助等诸多子系统中,是同时实现全部统筹还是分项逐步统筹?答案是明显的,即分项逐步统筹。因为,首先生存权是首要的人权,生存得不到保障,谈不上其他任何权利;其次,从制度的内涵上看,低保制度和医疗救助是城乡社会救助制度中涉及生存的要义,但低保是最大的民生问题应该先于医疗救助,而其他制度城乡之间参差不齐,一时难以做到统筹,如五保制度为农村所固有,廉租住房救助制度和流浪乞讨人员救助目前集中在城市实施。可见,城乡社会救助制度统筹的出发点应在低保制度的统筹上。

于是,本文的研究思路分解为:城乡统筹发展→城乡社会保障统筹→城乡社会救助统筹→城乡低保统筹。由此可见,城乡低保制度统筹发展的重要性不言而喻,它关系到整个城乡统筹发展的大局,城乡低保统筹的好坏将直接影响到城乡统筹发展进程的快慢。那么,城乡低保制度又如何实现统筹发展呢?已有少数学者开始研究这个问题,但着力点仍然局限于统筹城乡低保制度的必要性、可行性、现实紧迫性以及统筹目标等宏观方面 (例如杨翠迎,2004[3];金淑彬,2008[4];李晶博等,2008[5];焦克源等,2009[6]),而对城乡经济社会发展水平逐步提高下的城乡低保待遇标准统筹①这个核心问题则极少有人述及。为此,本文以安徽省为例来探讨城乡统筹视角下的低保制度发展模式,同时,为 “中部崛起”、“西部大开发”的中西部地区提供一些借鉴。

二、安徽省城乡低保的实施概况

安徽省城市低保制度建设起步于 1995年,到 1998年 12月 31日,全省所有的地级市、县级市及县城全部建立了该制度,2002年 6月 1日起施行 《安徽省城市居民最低生活保障实施办法》,自此全省城市低保工作步入了法制化轨道。农村低保于 2005年开始在淮南市试点,2007年 7月国务院颁布 《在全国农村全面建立最低生活保障制度的通知》,2008年农村低保在安徽省进行扩面工作。1999年 《城市居民最低生活保障制度条例》颁布,农村低保制度施行也于2007年在全国展开,安徽省城乡低保制度建设步入法制化轨道虽然晚于全国,但起步工作走在全国的前列。目前,安徽省范围内城乡低保制度建设相对于其他社会救助制度来说要成熟得多。

截止到 2009年 6月底,安徽省城市低保人口 100万左右,农村低保人口大约 208万,农村五保户为 45.7万,合计353.7万人,占安徽省总人口 6740.8万人的 5.3%。换言之,安徽省生存贫困的人口数量较多。因此,以城乡低保制度统筹为突破口,当期来看,这使得广大城乡贫困人口尤其是农村贫困居民公平地受益于经济社会发展的成果,达到减贫、富裕的目的;长远来看,则是安徽省城乡社会统筹发展的必然要求。

三、安徽省城市低保制度现状与问题

(一)城市低保制度的运行状况

1.保障范围。享受城市低保的群体,主要指绝对贫困人口,同时适当考虑了一部分相对贫困人口。为操作方便,安徽省各地在实际中一般以分类的方法来确定保障范围,主要包括以下 6类人员:一是无生活来源,无劳动能力和无法定赡养人或抚养人的居民,俗称 “三无对象”,即传统上的由民政部门一直给予社会救济的对象;二是领取失业救济金期间或失业救济期满仍未能重新就业,家庭人均收入低于当地最低生活保障标准的居民;三是在职人员在领取工资或最低工资,进入再就业服务中心的下岗人员领取基本生活费、离退休人员领取退休金和养老金以后,家庭人均收入仍低于最低生活保障标准的居民;四是原民政部门管理的特殊救济对象,如60年代精减退职职工、国民党起义投诚人员、归侨、因公致残人员等,家庭人均收入低于最低生活保障标准的人员;五是那些从未在国有、集体、企事业单位工作过,靠打零工、摆小摊养家糊口的城市居民;六是由残疾、疾病或其它原因造成生活困难的城市居民。

2.申领程序。低保工作程序主要包括申请、调查、审核、审批、保障金发放,动态管理、行政复议和行政诉讼等。其中对保障对象的家庭经济状况进行调查和审核、审批,是决定申请人能否享受低保待遇的关键程序。安徽省政府制定的实施办法和各地制定的实施细则,对此都作了更为详尽的规定。在实际操作中,依据 “公开、公平、公正”的原则,通过实行民主评议、张榜公布等方法,使得低保制度的公共资源落实到真正需要人身上。

3.管理制度。为适应全省城市低保工作的需要,安徽省编制办公室于 2001年 11月批准成立 “安徽省城市居民最低生活保障管理中心”,2005年,又改为最低生活保障处。低保管理制度是属地管理,即地方政府统一领导、民政部门负责、财政等有关部门予以配合。基层民政部门、街道办事处、社区居委会,承担城市低保制度的具体实施任务。城市低保的运行机制,主要是法制化、信息化和社会化。法制化主要是指城市低保制度严格按照有关法律法规运行;信息化方面,目前还处于全面推广运用阶段,有些市县在近年内对所有低保对象以及资金运转情况通过计算机网络进行管理;社会化方面,逐步推行低保金通过银行、邮局等金融机构的社会化发放措施。

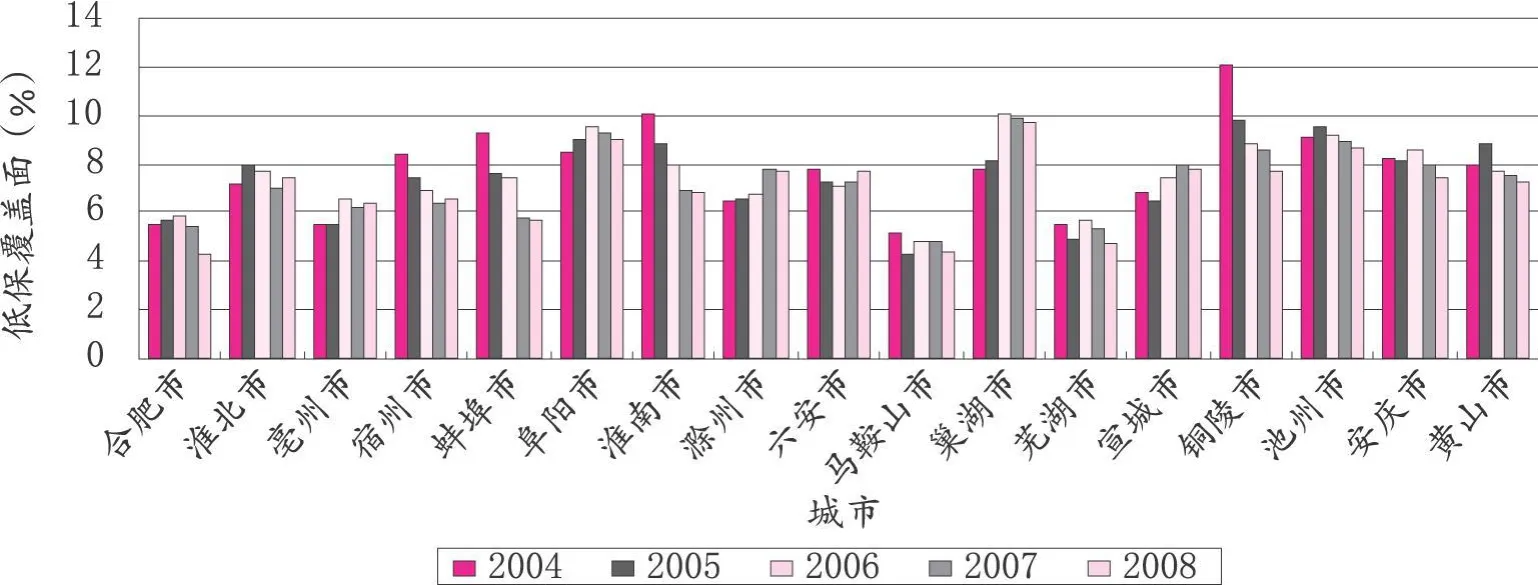

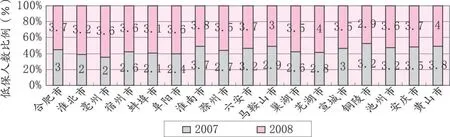

4.覆盖面。城市低保的覆盖面是指享受低保待遇人数占该地区非农人口总数的比例。通过各个市县城市低保覆盖面变化可以反映出各个市县低保的动态以及各个市县之间的低保差距。这里,以2004—2008年每年 12月份各市低保覆盖面情况制成图 1。

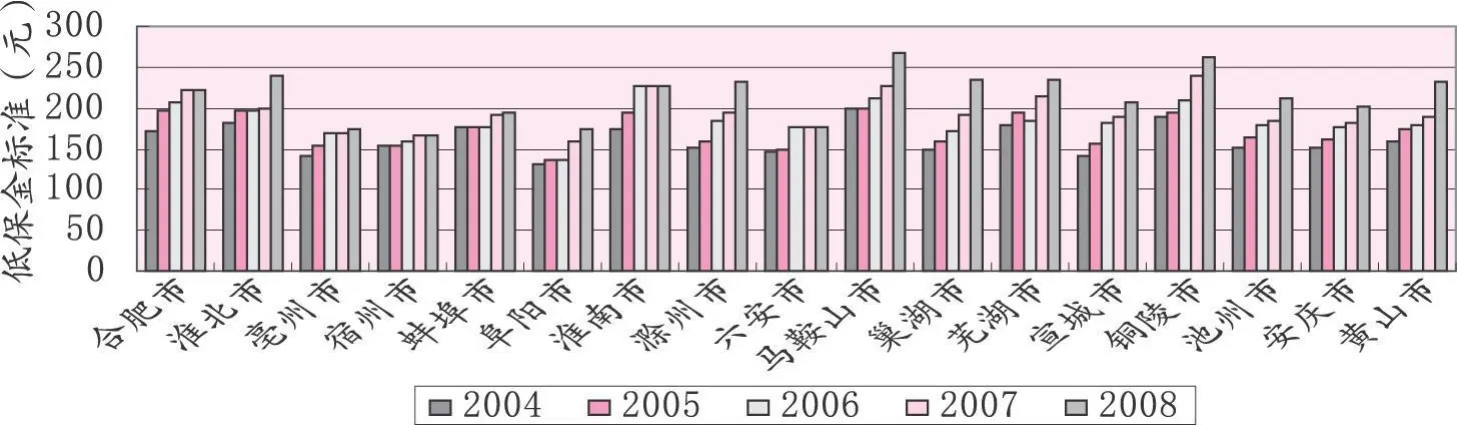

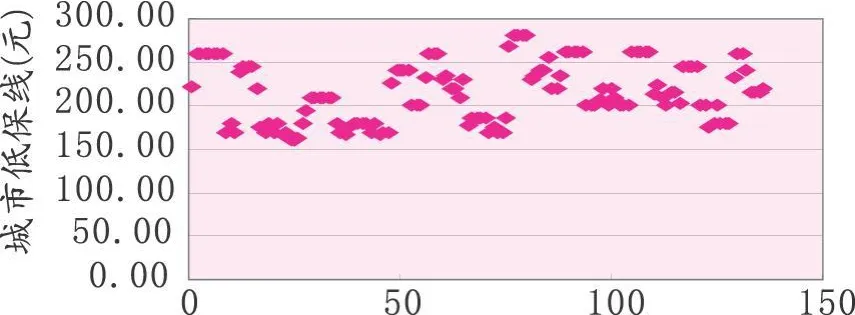

5.低保金水平。安徽省城市低保制度实施以来,低保金水平不断处在增减之中。各市县低保待遇标准和与临县相比的变化通过图 2反映出来。

图1 安徽省城市低保覆盖面变化 (2004—2008)

图 2 安徽省城市低保金水平的变化 (2004—2008)

(二)城市低保制度实施中存在的问题

1.少数城市低保的覆盖面呈上升趋势。从图 1可以看出,自安徽省城市低保制度走上法制化轨道、各级财政加大支付力度后,总体上,大部分城市低保覆盖面出现下降趋势,尤其是 2006年以来更是如此。但是,在 17个地级市中也有少数城市低保覆盖面仍呈现上升现象,如滁州市、六安市及宣城市。这种现象导致的原因是由于脱贫后返贫?还是由于制度执行加大力度后 “发现”的贫困人口?抑或由于某种自然的或制度的原因所造成的新贫困人口?这有待于进一步加以研究。

2.低保金水平城市之间差距较大。图 2显示,各个城市低保金待遇标准总体上呈增幅趋势,这说明随着三级财政支出的增加,低保户的收入有所上升,加大了脱贫的力度。但考察历年各城市的低保待遇增幅情况,则发现低保金水平差距还是比较大的,这主要表现在两个方面:一是与 2007年相比,2008年低保金标准增幅较大,如淮北市、滁州市、马鞍山市、巢湖市、黄山市;二是 2008年各城市之间的低保金水平相差较大。较高标准的城市有淮北市、滁州市、马鞍山市、巢湖市、芜湖市、铜陵市及黄山市接近或超过 250元,同比之下较低的城市如亳州市、宿州市、阜阳市、六安市在 160元左右。

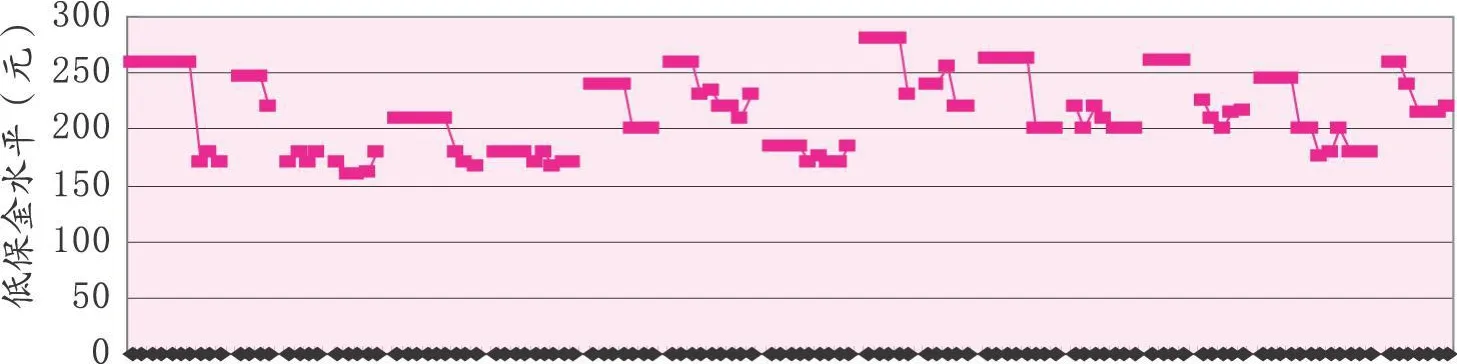

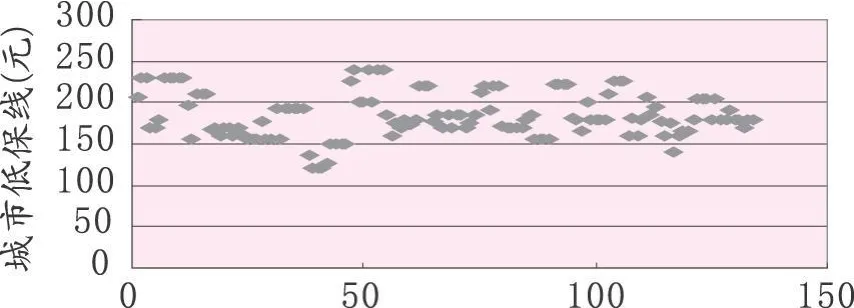

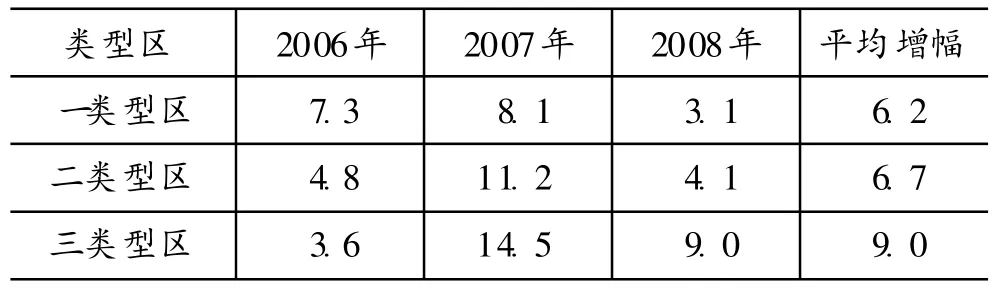

3.低保金标准千差万别。城乡低保制度统筹是城乡统筹发展的基础。制度经济学告诉我们,制度的碎片化给未来制度的整合与转轨会带来很大的成本。目前安徽省城市低保金标准千差万别,如图 3所示。

根据图 3,可以看出 2008年 17地级市中 130多个区县的低保金大致分布在 160-280元之间,其中,以 200-250元区间值为最多。

图3 安徽省城市低保金标准线分布情况 (2008年 12月)

四、安徽省农村低保制度现状与问题

早在 2005年,根据党的十六大报告提出的 “有条件的地方,可以探索建立农村最低生活保障制度”这一要求,安徽省在淮南等市开展了探索建立农村低保制度的试点工作。淮南在全省率先出台了 《淮南市农村居民最低生活保障试行办法》,对年人均收入低于 720元的农村困难居民实施了低保,为在全省建立农村低保制度积累了有益的经验。

(一)农村低保制度的运行状况

1.制度保护。农村居民最低生活保障制度是以保障农村最贫困群众基本生活、生存权利为目标的社会救助制度。安徽省对纳入农村低保范围的实行分类施保。各地都能根据当地实际情况将保障对象大体分为二至三类,把丧失和严重缺乏劳动能力的应保未保 “五保户”、大病重残、无生活来源的 (其法定赡养、抚养人无赡养、抚养能力的)、遭遇天灾人祸或其他原因造成家庭生活特别困难的作为保障重点,给予政策倾斜和照顾。在办理农村低保的过程中,省民政厅坚持 “评议为主、测算为辅”的原则,受到国务院领导同志的肯定。各地区严把入口关,坚持 “四不准”和 “三不纳入”制度。即:不准暗箱操作,不准优亲厚友,不准平均分配,不准敷衍塞责;居住条件好有隐性收入的不纳入,不经村委会评议和乡镇集体研究、没有公示的不纳入,具有自救能力而好逸恶劳者不纳入。在村委进行民主评议时,突出 “穷中选穷”。

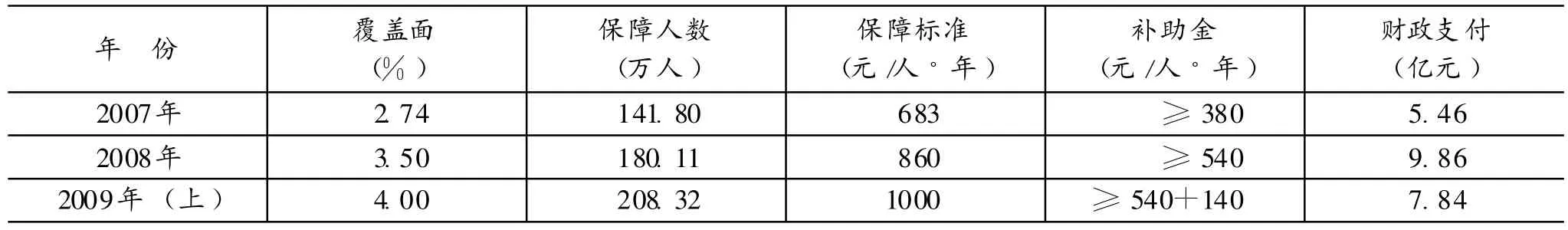

2.总体状况。安徽省农村低保制度全面运行的两年来,取得了很大的成就。在覆盖面、待遇水平、财政资金支付等方面都呈逐年增加趋势,参见表 1。

表 1 安徽省农村低保制度运行状况

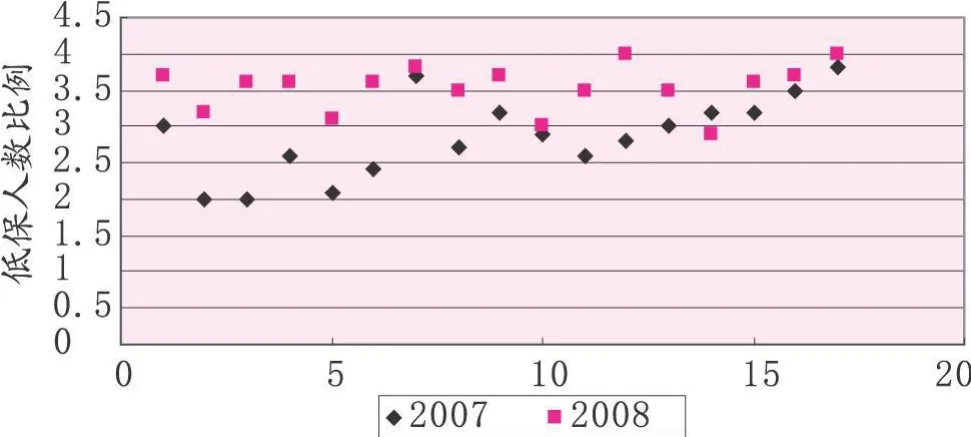

3.各市保障人数。两年来,安徽省各市的农村低保覆盖人数有增也有减,具体情况如图 4所示。

图 4 安徽省农村低保人数占农业总人口的比例

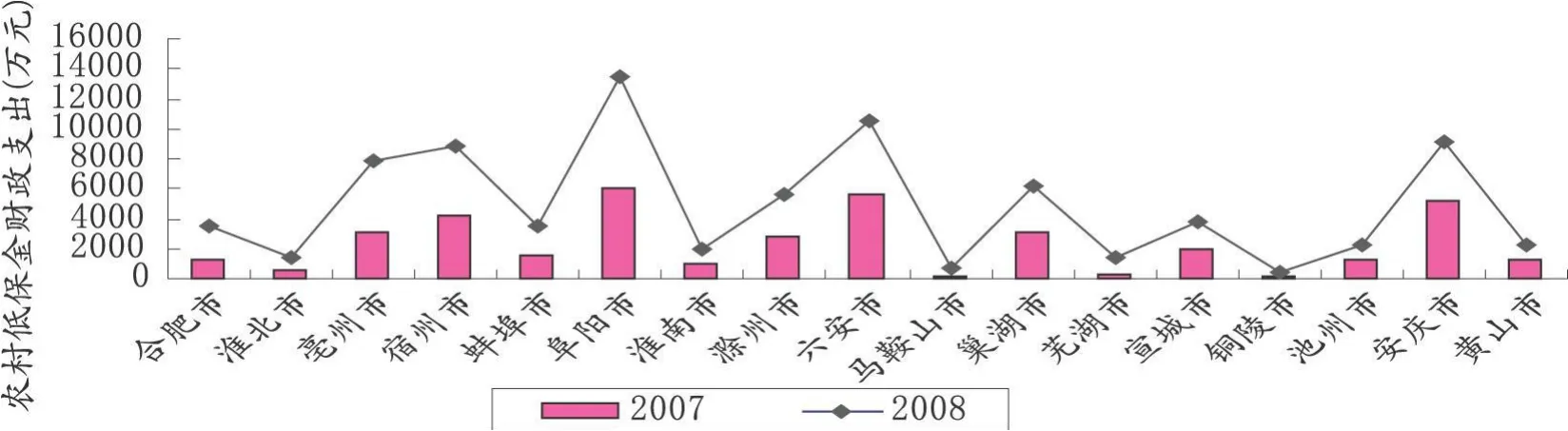

4.农村低保金支出总额。2007、2008年 17个地级市农村低保金财政支出情况如图 5所示。

图 5 安徽省农村低保金财政支出比较

(二)农村低保制度存在的问题

安徽省农村低保制度的实施对解决困难群体的生存、维护农村社会的稳定都取到了很大的积极作用。但从目前来看农村低保制度还存在着一定的问题。

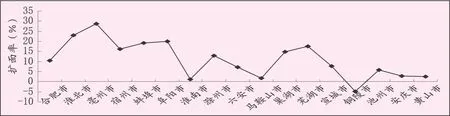

1.各地低保扩面工作进展不均衡。结合图 4,可以看出各个市农村在 2008年低保人数的比例都有增幅,但为了确切地了解各地增幅状况,我们据此绘制出各市农村低保扩面率图 (参见图 6)。

图 6 安徽省农村低保扩面率比较

图 6显示,农村低保扩面率在 10%以下的城市占 8个,将近一半,有几个市扩面率在 5%以下,如淮南市、马鞍山市、安庆市及黄山市,甚至有个别市 (铜陵市)扩面率为负值,最高的与最低的相差 30多个百分点。根据农村低保人数比例的散点分布图 (见图 7),我们发现,2007年农村低保制度在全省全面建立时,低保人数的比例无规律可循;但到 2008年农村低保扩面之际,这个比例各市基本上在 3.5%左右,也就是说,原先比例低的提高了增幅比例,而原先比例高的则放慢了扩面速度。这种现象与在各地经济发展水平条件下 “应保尽保”的原则相违背。

2.一些地区财政支出增加,但人均低保金却相对降低。从图 5可以看出,2008年各地农村低保财政支出都普遍增加了。但参照图 6,发现有些地区低保扩面率增幅很大,但财政支出的增幅却不是最高的,显然,该地区低保户人均救助金待遇相对降低了,如淮北市、亳州市、蚌埠市以及芜湖市等。

3.低保准入机制还有待健全。安徽省农村低保虽然执行“测算为辅”的原则,但农村居民的收入难以核算,就粮食收入而言,存在因人而异 (生产技术与追加生产成本不一样)、因地而异 (各地市场价格不一样)、因时而异 (农产品价格升降在不同年月不一样)等方面的收入差。如果再加上民主评议的主观性、范围性,人情保、骗保发生概率可能较大②。因此,有些地区为了省事,就干脆采取人为分户、搞平均主义的错误做法。

图 7 安徽省农村低保人数比例的散点分布图

五、安徽省城乡低保 “三类型区”统筹模式的构建

上述研究表明,现阶段安徽省各个城市和农村的低保标准大不相同,各有各的标准线,以及存在的诸多问题,显然不利于城乡低保制度的统筹。我国社会保障专家郑功成教授研究指出[7]:最低生活保障制度的城乡统筹应当成为整个社会救助体系建设并走向完善的第一步。到 2012年,逐步完善现在的城乡低保制度,达到 “应保尽保”的目标;同时,要提高低保待遇标准,目前全国农村居民低保标准不到城镇居民低保标准的 1/4,有的地区仅仅达到1/5,这种巨大的差距应当持续缩小,这一阶段应将该差距由目前的 4:1缩小到 3:1以内,这是一个重要目标。下一步从 2013—2020年,城乡低保要统筹发展,实现综合型救助制度定型、稳定、可持续发展。这一阶段应当将城乡困难居民的生活救助水平差距显著缩小,从现在的 4∶1缩小到 2∶1。

鉴于此,目前到 2012年是安徽省城乡低保制度的各自完善时期,而到 2013年安徽省城乡低保就进入了统筹发展的关键时期。浙江、重庆等地在城乡低保统筹上虽然已经先行一步,主要集中在制度统一、管理统一等方面,但在低保待遇统筹上还没有方案。基于安徽省的经济发展水平,经过5年发展 (2009—2013),财政收入的支付实力应该大幅增强。况且,安徽省城乡低保统筹是分步进行的,第一步是在城市和农村实施 “三类型区”低保模式,第二步是在时机成熟前提下实施不分城乡、分区域的 “三类型区”低保模式。

(一)城市低保 “三类型区”模式

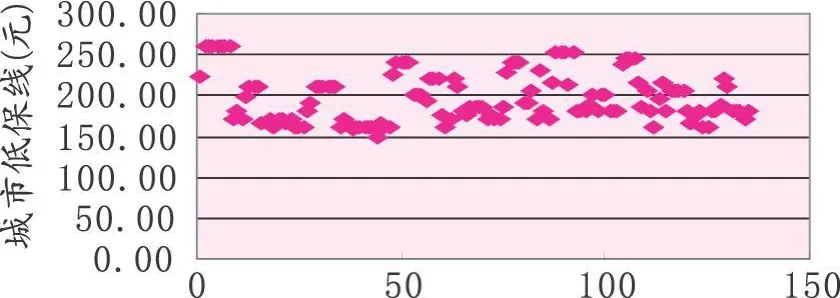

1.城市低保标准分类。这里,以安徽省城市低保发展较快的近四年数据来分析城市低保标准的具体分类情况。结合各年度安徽省各市低保标准数据,制成散点分布图 (参见图8—图 11),以此确定三类型区的低保线区间值。再运用SPSS13.0分析出每年高 (一类型区)、中 (二类型区)、低(三类型区)低保线的均值。

安徽省城市低保标准情况见表 2所列。

表 2 安徽省城市低保标准分类情况 单位:元/月

图8 安徽省城市低保线分布 (2005年)

图9 安徽省城市低保线分布 (2006年)

图 10 安徽省城市低保线分布 (2007年)

图 11 安徽省城市低保线分布 (2008年)

2.城市低保标准增幅变化。根据表 2三类型区的均值,可以计算出每年三类型区低保标准的增幅情况,结果如表 3所示。

表 3 安徽省城市低保标准历年增幅情况 (%)

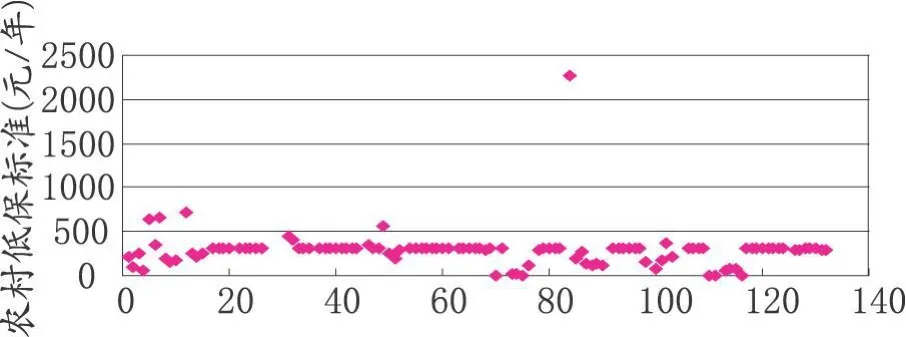

3.城市 “三类型区”低保标准线。假定我国经济发展运行正常,在通货膨胀、物价指数变化不大的前提下,运用城市低保标准增幅的平均值来计算出 2013年三个类型区的低保标准。这样,就可以运用如下公式:

其中,M代表求值年份城市低保标准线均值;a代表起始年份城市低保标准均值;r代表每一类型区低保标准平均增幅率;n代表求值年份与起始年份之间的差。

下移持续时间达到0.08 s,或ST波段出现J点型的下移,下移距离至少为0.2 m V;②ST波段出现异常抬高,抬高段呈弓背向上型,且对应的ST波段出现压低。

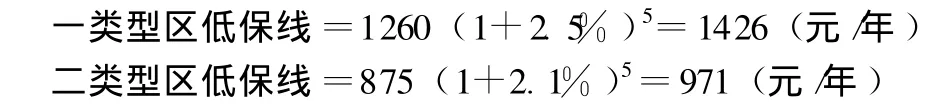

由公式 (1)可计算,2013年安徽省城市 “三类型区”低保标准线均值:

(二)农村低保 “三类型区”模式

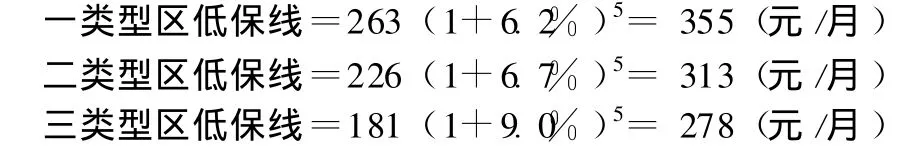

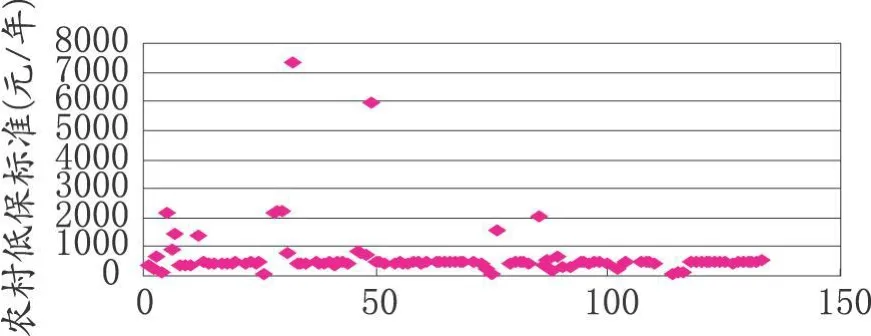

1.农村低保标准分类。相对于城市低保标准而言,农村低保标准要少得多,一年也就几百元。如表 1所示,低保在全国推行的 2007年安徽农村低保标准 683元/人◦年,2008年为 860元/人◦年,2009年为 1000元/人◦年。但具体到各县农村,低保标准线也有差别,其差异结果如图12、图 13所示。

图 12 安徽省农村低保线分布 (2007年)

图 13 安徽省农村低保线分布 (2008年)

再运用 SPSS13.0分析出每年农村高 (一类型区)、中(二类型区)、低 (三类型区)低保线的均值。随着 2007年农村低保在全国全面建立,2008年安徽省农村低保标准在中央、省财政大力支持下有了显著提高 (体现了政策的功能),见表 4。以后还会有增幅,但可能难有如此大的比例。

表 4 安徽省农村低保标准分类情况 单位:元/年

2.农村低保标准增幅测算。比照 2008年城市低保全年标准一、二、三类型区分别为 3156元 (263×12)、2712元(226×12)、2172元 (181×12),同年农村低保三类型区标准线占城市低保标准线的比例则分别为 40%、32%、22%,这样,农村低保一、二、三类型区的平均增幅比例经过计算分别为 2.5%、 2.1%、2.0%。

3.农村 “三类型区”低保标准线。根据上述农村低保标准增幅比例,同样运用公式一可以测算出 2013年农村低保 “三类型区”标准线均值:

三类型区低保线 =486(1+2.0%)5=537(元 /年)这样,安徽省到 2013年面向城市和农村的两个 “三类型区”低保模式就诞生了。分城乡的 “三类型区”低保模式与安徽省城市、农村的经济发展水平基本上相适应。

六、结束语

安徽省城市、农村低保制度由从悬殊极大的待遇标准统筹为分城乡的 “三类型区”模式,这是社会救助制度城乡统筹的第一步。下一步就是在省级和市县级财政收入逐步增加的情况下,实施不分城乡、只分区域的 “三类型区”低保统筹模式。其类型区的划分可以依据各地区财政收入的高、中、低档来定位。这符合经济梯度发展理论,也符合安徽省经济发展不平衡的现状。低保 “三类型区”统筹模式的实施,省级财政主要是加强对二、三类型区的低保投入,经济落后的三类型区低保对中央和省级财政的依赖度较高。一类型区的低保可以依靠市县级财政投入,省级财政适当补贴。

分城乡的 “三类型区”低保模式和分区域的 “三类型区”低保模式是城市和农村低保制度统筹的两个渐进阶段,其目的都是在明确财政责任的前提下,扩大低保覆盖面,让更多的困难城乡居民受益,实现 “应保尽保”,以结束目前城乡低保待遇千差万别的窘境,同时,也相应地简化了繁琐的申领程序和降低了行政管理的成本。截止 2009年上半年,安徽省农村低保对象占农村地区居民总数的 4%左右。随着安徽经济的增长和社会的发展,到 2013年分城乡的“三类型区”低保模式启动后,力争逐步达到 5%。再到全省分区域的 “三类型区”低保模式推行,就进一步缩小与城市最低生活保障线的差距,最终接近或达到城市居民最低生活保障覆盖面,完全实现全省城乡低保体系的统筹。

以安徽省为例的 “三类型区”城乡低保统筹模式是一种创新,对中西部省份应该有借鉴价值。中西部省份在参照这个模式的基础上,根据自己的省情区情,因地制宜,制定出合理的低保标准线。医疗救助、住房救助等救助项目可以循此路径。这样,到 2020年前后,全国以城乡低保统筹为核心的社会救助制度统筹的目标才能得以实现。

[注 释]

① 虽然 “城乡统筹”不是 “城乡统一”,但在城乡经济快速发展的情况下,一方面,多数地区的农村低保金水平相比过去与城市低保金的差距逐渐缩小,另一方面,低保金较低的落后地区低保户有权利分享经济社会发展的成果,其生存保障亦应体现政府财政责任,须加大财政投入,使该地区低保标准得到提高,以缩小与其他地区的差距。因此,城乡低保制度统筹的一个重要方面就是城乡有一定差别的低保待遇统筹,而绝不是目前各地低保金水平千差万别的城乡统筹。

② 有些学者采用西方的研究观点,认为基于 “家计审查”的低保准入制度有损申请者的尊严。笔者对此不敢苟同,据笔者在一些农村的调研发现,较大比例的申请者为了达到领取低保金的目的,不顾颜面地采取装穷、哭穷以及行贿等手段。据 2009年 7月 23至 24日在中国人民大学由民政部社会救助司和中国人民大学中国社会保障研究中心联合举办的 “首届全国社会救助研讨会”上的专家发言,有些地方低保申请者千方百计获得低保资格,并声称可放弃领取低保金,以骗取与低保资格相关的廉租房、就业等方面的福利待遇。

[1]景天魁.城乡统筹的社会保障:思路与对策 [J].思想战线,2004,(1):27-31.

[2]童星.从救助入手,推进城乡统筹社会保障体系的建设[C].首届中国社会救助研讨会论文集,北京:中国人民大学,2009:1-3.

[3]杨翠迎.中国社会保障制度的城乡差异及统筹改革思路[J].浙江大学学报 (人文社会科学版),2004,(3):12-20.

[4]金淑彬.城乡统筹视角下完善西部农村最低生活保障制度的对策分析 [J].财经科学,2008,(5):118-124.

[5]李晶博,钟永德.统筹城乡居民最低生活保障制度建设[J].调研世界,2008,(8):48-89.

[6]焦克源,谢瑞.城乡统筹战略指导下的农村最低生活保障制度建设 [J].西北人口,2009,(3):125-129.

[7]郑功成.中国社会保障改革与发展战略—理念、目标与行动方案 [M].北京:人民出版社,2008:248-256.