肝囊性包虫病的CT分型及其临床应用价值

2010-02-27李辉,张雪林

肝脏细粒棘球蚴病又称囊性包虫病,是我国西部牧区常见的人畜共患疾病,建立一种包虫病的标准化分型对于临床诊断和治疗是非常重要的。自1981年南美学者Gharbi报道了有关囊性包虫病的基于超声表现的影像学分型后,世界卫生组织包虫病专家工作组[WHO/IWGE(2001/2003)]对此又做出了修订。越来越多的影像工作者开始关注包虫病的标准化分型,为此,国内外学者进行了长期大量的工作,并且从不同专业角度总结出肝囊型包虫病的分型方法。但上述分型都是基于超声表现。CT与超声比较可提供更好的定位及定性信息。本研究回顾性分析囊性包虫病85例的CT表现,并进行两种分型的比较,以探讨其临床应用价值。

1.材料和方法

1.1 一般材料 收集2008年1~12月在新疆维吾尔自治区人民医院CT室行CT检查的包虫病85例,其中,男35例,女30例;年龄24~65岁,平均35岁。临床表现为上腹胀痛、消化系统不适症状。经手术病理证实67例,经实验室免疫学检查,间接血凝集试验IHA及酶联免疫吸附测定 ELISA试验证实18例。

1.2 CT扫描方法 使用GE 64层及东芝16层螺旋CT扫描,扫描范围自膈顶至髂脊上缘,扫描层厚5mm,层间距5mm。增强扫描15例。使用高压注射器,自肘正中静脉注入非离子型造影剂碘帕醇,注射速度4m l/s。上述图像传入工作站后,由两名影像科主治医师分别记录病灶形态、密度、内部结构及大小和分布情况。并按照WHO分型办法进行分型,意见不一致时协商后达成一致意见。

1.3 分类标准 按照WHO包虫病专家组的标准:①CL(cystic lesion)型,完全液化囊肿型。表现为单发无壁囊肿形态,囊内容物密度均匀,囊肿壁不能显示,通常为类圆形。②CE1(cystic echinococcosis cysts 1)型。单房囊肿型,囊内容物密度均匀,超声可因其棘球蚴砂的移动而显示细微的回声,可见囊肿壁。③CE2(cystic echinococcosis cysts 2)型。多囊多分隔型囊肿;囊内分隔显示“车轮”征,子囊可见“野蔷薇”征。子囊可部分或全部充填母囊。④CE3(cystic echinococcosis cysts 3)型。均质结构内见囊肿壁的分层结构,表现为水“上浮莲”征,提示波浪状内膜漂浮在残留液体的上方。病灶因囊内容物张力的减弱表现为类椭圆形。⑤CE4(cystic Echinococcosis cysts 4)型。不均质的高密度蜕变结构,无子囊结构。可见棉花团结构,提示蜕变的内膜;⑥CE5(cystic echinococcosis cysts 5)型。有弓状钙化的壁,在超声上表现为锥形回声,部分或全部钙化。

2.结果

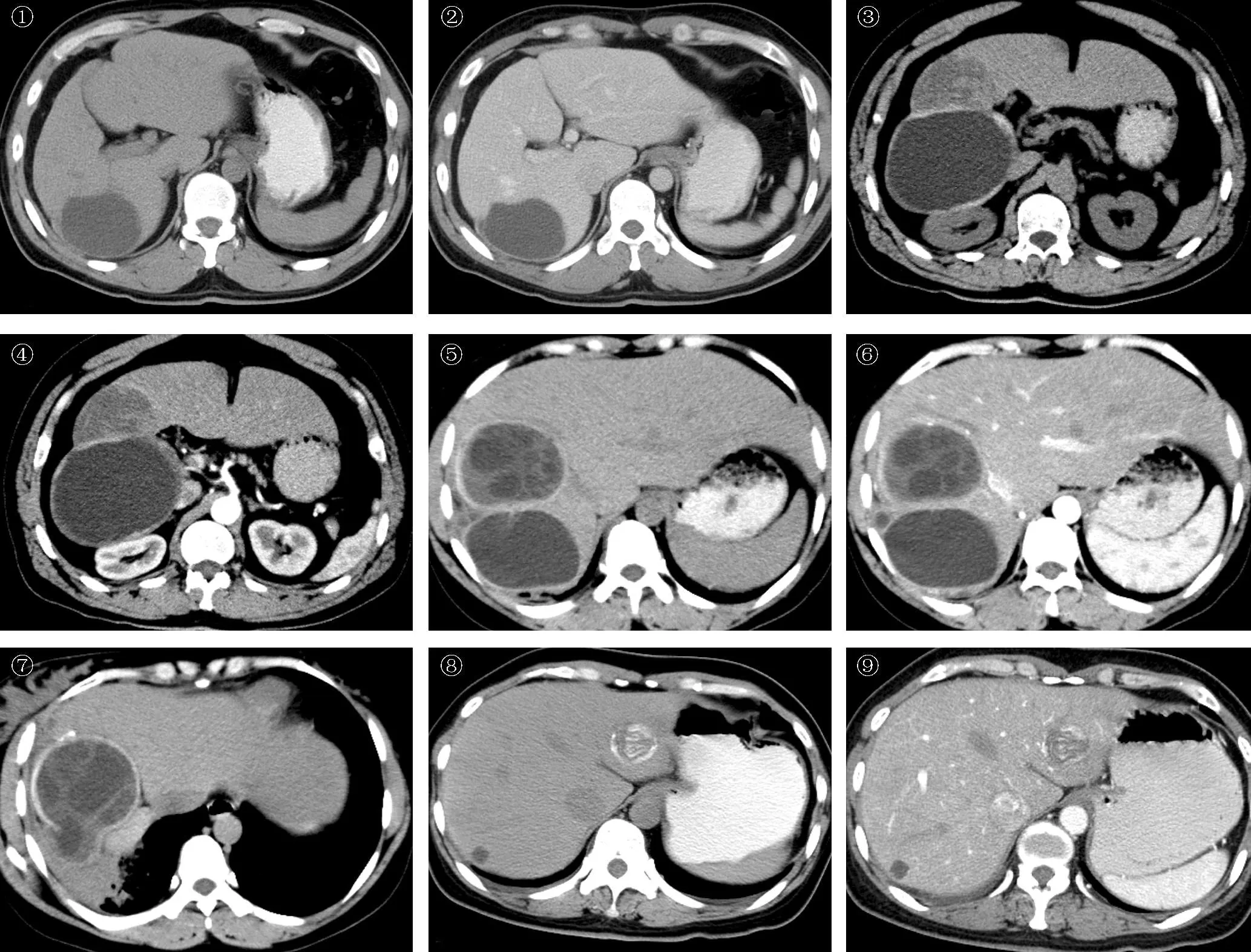

85例共发现包虫囊肿111个,其中,单发病灶68例,2个或多发病灶17例(43个病灶)。病灶大小9~70mm。位于肝右叶病灶93个,位于左叶病灶病灶18个。按照WHO分类标准:①CL型16个病灶。CT表现为类圆形单房囊肿,囊壁显示不清,囊内容物密度均匀。CT值10~20Hu。直径平均3~14mm,增强扫描囊壁及囊内容物均未见增强(图1,2)。其中多发包虫囊肿2例,同时合并有其他型。②CE1型15个病灶,CT表现为密度均匀的单房囊肿。可见囊壁,部分囊壁见蛋壳样钙化。囊内容物密度均匀,CT值10~34Hu。增强扫描未见囊壁和囊内容物增强,其中2例除CE1型外同时合并其他型(图3~6)。③CE2型28个病灶。CT表现为多囊多分隔的子囊呈蜂窝征改变,其中子囊密度明显低于母囊,子囊内CT值5~10H u,母囊内密度25~40Hu,囊壁及母囊实质内可显示钙化(图5,6)。④CE3型6个病灶。表现为椭圆形单囊结构,内可见飘带状结构或子囊结构(图7)。⑤CE4型10个病灶。表现为不均匀的混杂密度肿块或结节影,CT值34~67Hu,增强扫描未见明显增强。多发包虫囊肿3例,除CE4型外同时合并CE1型病灶。⑥CE5型36个病灶,CT表现为外形不规则厚的钙化团块,可部分或全部钙化。外囊壁增厚呈弧形或蛋壳样钙化,内囊壁钙化呈囊内线状,也可呈广泛颗粒状无定型钙化(图8,9)。

3.讨论

3.1 囊性包虫病分型的病理学基础 包虫囊肿的分型实质上代表着包虫囊肿的不同病理发展阶段。囊性包虫病的影像学表现依据寄生虫囊肿发展和变性不同阶段表现不同,可以表现为单房囊肿,囊肿破裂和释放原生质,多子囊形式,内囊塌陷作为蜕变的形式,最后演变成一个小的固化或钙化的形式。在疾病早期活跃阶段,包虫囊肿CT或超声表现为单纯囊肿形式。超声表现的双线征可以在CT上表现为代表囊肿壁的线状结构。漂浮在囊肿内的原生质在超声上表现为“雪花征”,而在CT往往无法显示。当寄生虫的生育能力丧失,囊内压降低,于是内膜分离且自由漂浮,囊内的波浪状和水上漂浮征代表生发层的分层和内膜的破裂,蜕变的囊肿包含了异质的,看来像固体的假瘤,表现为“棉花团”征,囊肿病灶逐渐变小和固体化。最终,死亡的包虫囊肿表现为厚壁的钙化,钙化的程度从部分到完全,50%病例存在囊壁的钙化[1~2]。肝脏包虫囊肿的CT表现也可以在一个患者中表现为多种类型。可以同时表现为具有早期活跃阶段的多子囊型,并同时合并蜕变形式的CE4型。我们研究发现,CE2型即多子囊型内同时囊内合并有实变的成分,提示包虫病不同的病理分期表现。

3.2 肝脏囊型包虫病的影像分型 分型大多以超声为基础,南美学者Gharbi(1981)在普查包虫病报道中比较系统地分为6种类型,逐步得到包虫病学者的共识。随后一部分学者认为,囊型包虫病应综合生物学特征进行分型,英国学者M acphersom在WHO/ IW GE协作组提出了CE分型,其主要改变是用CL型表示无壁的囊性病灶,并强调CE分型中的多子囊型(CE2型)应列在内囊塌陷型(CE3型)之前,其理由是多子囊型可见到正常发育的囊,而内囊塌陷型则归属于变性阶段。而根据对数千例包虫囊肿观察,相当一部分多子囊型包虫囊肿实际是因包虫的母囊塌陷后才导致无数子囊的发育、发展[3~4]。我们发现,多数子囊塌陷型(CE3型)往往同时合并有多子囊的表现,而且往往有囊肿张力的变化而从类圆形变为椭圆形。

图1 ,2 肝右叶CL型包虫囊肿。 图1 CT平扫示肝右叶后段囊性病灶,未见明显的囊壁。 图2 增强扫描未见病灶增强。图3 CT平扫示肝右叶两个病灶,右叶后段为CE1型,表现为有壁的单囊,囊壁呈弧线状钙化,其内容物密度均匀,右叶前段为CE4型,表现为实性团块,其内密度增高。 图4 CT增强扫描未见病灶增强。图5 右叶两个病灶,前叶为CE2型多子囊型,后叶为CE1型,表现为有壁的囊肿型,其间夹杂已破裂感染的包虫。 图6 CT增强扫描病灶未见增强。图7 CE3型,右叶顶类椭圆形囊肿,内可见“飘带征”,囊壁钙化,囊肿后部肝包膜破裂,引起局部炎症。 图8 两个病灶,左叶为CE5型,表现为类圆形厚壁钙化团块,右叶后段为CL型,表现为小的无壁囊肿。 图9 增强扫描小病灶未见增强

3.3 肝囊性包虫CT分型的临床意义 超声具有方便价廉的优点,但是CT与超声比较具有更好的定位诊断优势,常常能发现超声有时不能识别的囊壁小的弧线状钙化,囊周的周围胆管扩张等,可以更好地显示囊肿的体积。对于制定手术方案,尤其是经腹腔镜入路手术方案是非常重要的。

肝脏单纯型囊肿与包虫囊肿CL型普通影像学检查无法鉴别,有时需借助实验室检查。超声与CT表现具有互补性,超声可以显示CT无法显示的囊肿内棘球蚴砂,棘球蚴砂由育囊以及头节构成,在超声可表现为可移动的沉积在囊肿底部的砂样结构,较具特征性[5~6]。而CT可见囊肿壁的钙化。影像学尤其是CT可发现同时合并有肝内或腹腔其他类型的囊性包虫囊肿,而协助确诊。实质型包虫囊肿并非实变肿块,而是继发感染或代谢障碍,机械化学损伤后包虫体死亡,囊体变性,内囊及子囊退化溶解后形成干酪样物质,而呈现为实质样表现[7~8]。与肝脏实质性肿瘤的鉴别需通过肝内其他包虫囊肿形式加以鉴别。必要时需增强扫描。肝脏实质性肿瘤均显示增强,而实变型包虫囊肿不增强。

钙化是诊断包虫囊肿的特有征象。我们研究发现,钙化并非局限于CE4及CE5型,而存在于除CL型的各型之中,且钙化的存在并不能代表病灶处于非活跃阶段,应结合囊内容物的成分及钙化的多少来综合判断。

综上所述,肝脏包虫病的CT分型有利于肝脏常见囊性疾病,如肝囊肿、肝脏脓肿和肿瘤等病变的鉴别诊断。按照WHO囊性包虫病的标准化分型,其中CL~CE2型提示病灶处于活跃期,治疗上多采取外科手术和穿刺引流,CE3型病灶处于过渡阶段,而CE4~CE5型病灶处于蜕变期,无需外科干预治疗[9],囊性包虫病的CT分型,对于临床治疗非常有帮助。

[1] Gharbi,H A,Hassine W,Brauner MW,et al.Ultrasound exam inationof the hydatic liver.Radio logy,1981,139:459

[2] Kalinova K.Imaging(u ltrasononography,computed tomography)of patient with hydatid liver disease.Bulgarian Journal o f Veterinary Medicine,2007,10(1),45

[3] 温浩,栾梅香,杨文光,等.肝包虫病的标准化分型及临床意义探讨.新疆医科大学学报,2002,25(2):129

[4] Ped rosa I,Saiz A,A rrazo la J,et al.Pedrosa CS Hydatid disease:radiologic and pathologic features and complications.Radiographics,2000,20:795

[5] Coskun A,Ozturk M,Karahan OI,et al.A lveo lar echinococcosis of the liver:correlative color Doppler US,CT, and M RI study.Acta Radio l,2004,45:492

[6] 宋发亮,韩淑华,方佳,等.肝包虫囊肿CT、MR I诊断价值.实用放射学杂志,2006,22(8):1008

[7] 徐明谦,董兆虎.肝包虫病的CT诊断.中华放射学杂志,1995,29(9):612

[8] 贾文霄,米日古丽.肝包虫病的磁共振诊断.中国医学影像技术,2001,17(11):1070

[9] 赵国斌,张玉兰,马建国,等.囊型包虫病CT诊断价值与分型.中国医学影像技术,2001,17(10):979